くすりの情報Q&A Q42.手術をせずに、くすりで治せるようになった病気はありますか。

回答

現在では、胃潰瘍(いかいよう)や十二指腸潰瘍のほとんどが切除手術ではなく、くすりで治せるようになりました。

解説

手術をしなくてもくすりで治せるようになったら… 患者さんにとって肉体的にも精神的にも、あるいは経済的にもずいぶん負担が少なくなります。

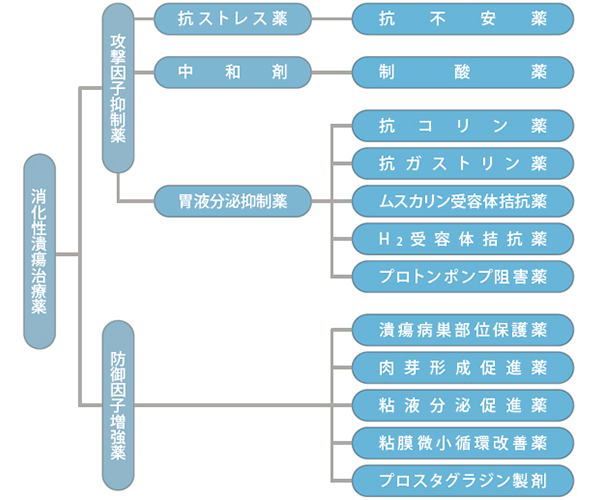

くすりの中には、そうした患者さんの期待を実現したものや、その可能性をもつものがあります。たとえば、消化性潰瘍の治療薬は、画期的ともいえる成果を上げています。

そのくすりとは、H2受容体拮抗(きっこう)薬(H2ブロッカー)とプロトンポンプ阻害(そがい)薬(PPI)です。H2ブロッカーは、ヒスタミンによる胃酸の分泌(ぶんぴつ)を抑(おさ)えて潰瘍を治療します。一方、PPIは、胃酸の分泌にかかわるプロトンポンプの働きを抑えて、潰瘍を治療するくすりです。胃酸を抑える効果は強力で、究極の胃酸抑制薬(いさんよくせいやく)ともいわれます。

この2つのくすりによって消化性潰瘍の手術が激減したことから、「外科の病気が内科の病気になった」といわれています。

また、その他の例としては、免疫抑制薬(めんえきよくせいやく)のシクロスポリンがあげられます。

骨髄(こつずい)の造血システムの障害による再生不良性貧血の、現在での最良の治療法は、骨髄移植です。

しかし、白血球の型(HLA)が適合するドナー(骨髄提供者)は、兄弟姉妹間で4分の1、それ以外では数百人から数万人に1人といわれるほど希少(きしょう)です。そのため骨髄バンクが設置され、ドナーを確保する努力が続けられています。

そうしたなか、移植前の治療に使われるようになっているのが、免疫抑制薬です。

もともとこのくすりは、移植手術後の拒絶反応をコントロールするためのものでした。そのくすりが、自己免疫機能の障害を抑え、再生不良性貧血の改善に役立っているのです。

図表・コラム

42|消化性潰瘍治療薬

出典:『処方がわかる医療薬理学』(学研/中原保裕氏)より引用。

MINIコラム 骨髄移植

白血病や再生不良性貧血などの血液の病気には、かつては有効な治療法がありませんでした。しかし、現在は骨髄移植によって治療への道が開かれています。

骨髄移植は、病気の原因となる異常な骨髄細胞を抗がん薬や放射線で死滅させたうえで、ドナーから採取した骨髄液を点滴によって注入し、造血細胞の機能を回復させる手術です。毎年、約2,000人の方が骨髄移植を必要としています。そのため骨髄バンクが設けられ、ドナー登録の呼びかけが常におこなわれています。

2013年9月末現在のドナー登録者は43万6,998人、移植を待つレシピエント登録者は2,896人で、実際に骨髄移植が実施された、累計は、16,083例に達しています。

出典:公益財団法人日本骨髄バンク「骨髄バンク事業の現状」)

骨髄移植のほかに、末梢血幹細胞移植、さい帯血移植がおこなわれています。末梢血幹細胞移植は全身麻酔を必要とせず、移植後の造血の回復が早いというメリットがあります。

さい帯血移植は、通常はそのまま破棄されるさい帯血を用いるので、ドナーにまったく負担がかからず、また、凍結されたさい帯血を保存できるのでタイミングよく移植をおこなえるメリットがあり、2013年9月末現在で、10,106例の移植がおこなわれました。

出典:日本さい帯血バンクネットワーク「月別さい帯血移植実績数」)