くすりの情報Q&A Q13.くすりを使っていて、何か異常を感じたら、どうすればいいのでしょうか。

回答

かかりつけの医師やくすりを処方した医師・薬剤師に相談してください。くすりによっては、自己判断でのむのをやめると危険な場合もあるので注意が必要です。

解説

くすりの副作用にはさまざまな症状があります。

発疹(ほっしん)やかゆみ、眠気(ねむけ)などはよく聞く症状ですが、薬局・薬店で処方箋(しょほうせん)がなくても買える一般用医薬品でも「スティーブンス・ジョンソン症候群」という皮膚や粘膜(ねんまく)に炎症(えんしょう)を起こす恐ろしい副作用が発生する場合もあるので、いつもと違う症状が出たら、早めに医師や薬剤師に相談してください。

その際には、のんだくすりの名称と、量・期間、どのような症状が出たのかを、説明できるようにしておくことが大切です。

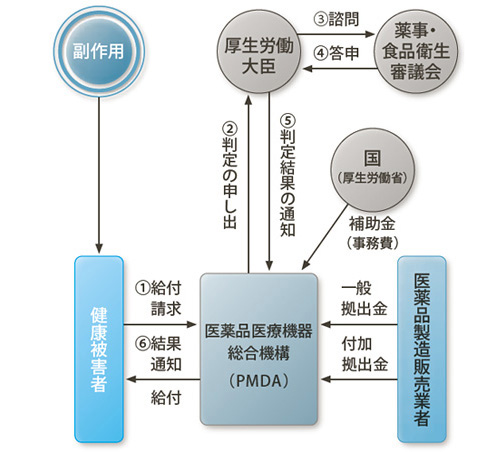

入院や治療が必要になるほどの重い副作用が発生した場合や、身体的な障害が生じた場合は「医薬品副作用被害救済制度」により救済が受けられます。

これは、厚生労働省の補助金と製薬会社の拠出金などによって設立された制度で、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」が管理・運営しています。

医療機関で処方されたくすりや、薬局・薬店などで購入したくすりを、適正に使用したにもかかわらず発生した副作用によって、その治療のために入院が必要となったり、日常生活が著(いちじる)しく制限される程度の障害(死亡も含む)が生じたりした場合の健康被害について救済が受けられます。ただし、入院するほどでない場合や、適正ではない方法でくすりを使用した場合は、救済を受けられません。

また、別の救済制度で救済される場合や請求期限を過ぎた場合なども救済を受けられないので注意が必要です。

救済の内容は、「救済給付(きゅうさいきゅうふ)」という形で、金銭による救済となります。具体的には、治療に要した費用を補償する医療費や、治療に伴う治療費以外の費用負担に応じた医療手当のほか、障害年金や遺族年金、葬祭料(そうさいりょう)などがあります。

請求には、医師の診断書や投薬証明書、または販売店からの販売証明書などが必要となります。

図表・コラム

医薬品副作用被害救済制度

出典:独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ

出典:独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ

13|救済制度の相談窓口

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

| 電話 | 0120-149-931(フリーダイヤル) |

| 受付時間 | 9時~17時(祝日・年末年始を除く) |

| ホームページ | https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html |

MINIコラム 「医薬品リスク管理計画」(RMP : Risk Management Plan )

医薬品の安全性の確保をより強化するため、製薬会社に新たに課せられた施策です。2013年4月以降、承認申請をおこなう新薬とバイオ後続品(バイオシミラー)については、「製造販売後調査等基本計画書」に替えて、医薬品のリスクを想定した「医薬品安全性監視計画」に医薬品のリスクを低減するための方法「リスク最小化計画」を加えた資料「RMP」を提出することになりました。

「RMP」作成により、医薬品の開発段階、承認審査時から製造販売後のすべての期間において、リスクの評価と見直しがおこなわれるようになりました。