トピックス 医薬・医療課題の啓発イベント「病いと生きる。希望と生きる。写真展」を開催

製薬協は、公益社団法人日本臨床腫瘍学会、一般社団法人日本癌学会、一般社団法人日本癌治療学会、一般社団法人CancerXの4団体の協力を得て、医薬・医療課題の啓発イベント「病いと生きる。希望と生きる。写真展 ~まだ見ぬ答えを、生み出す未来へ~」(以下、本写真展)を、2023年12月12日~17日にsorama gallery(東京都渋谷区)、2024年3月25日~31日に梅田 蔦屋書店 ショールーム(大阪市北区)において開催しました。

写真展バナー

写真展バナー

私たちが住む社会には、望む薬をいつか使える日が来ることや、治療法が見つかる日を信じて、日々、病いと向き合っている方々がいます。本写真展は、4団体の協力のもと、病いと向き合っている患者さんやその家族、がんを克服されたサバイバーの方や患者支援活動をされている方、また、医師や看護師、薬剤師等、さまざまな立場の方々の協力のもと、病いとともに生きながら希望を失わない姿や思いを、ポートレートやメッセージの形で展示しました。また、本写真展のポートレートは、自身も病いを長く患った経験から、一貫して「生きる希望を撮る」をテーマに活動している写真家のハービー・山口氏が撮影しました。

製薬協では、今回のような企画を通じて、今はまだ自分自身が当事者でないと感じている多くの人々に、医薬や医療課題に対する気づきを促し、無関心から関心へ、無理解から理解へと変化を促したいと考えています。なお、本写真展は製薬協ウェブサイト内でも作品を公開中です。

本写真展 紹介ページ:https://www.jpma.or.jp/information/public_affairs/pr/2023/photo/index.html

東京開催の様子

東京開催の様子

大阪開催の様子

大阪開催の様子

本写真展では、ポートレートに加え、会場にアンメット・メディカル・ニーズや、新薬開発の取り組みに関する「解説パネル」も設置することで、来場者のみなさんに製薬業界の情報提供を行いました。

解説パネル

解説パネル

東京開催初日の12月12日には、メディア取材会を開催しました。当日は多くの記者の参加があり、告知のニュースリリースも含めると、100件以上のメディア露出につながりました。多くの方に知っていただくきっかけになったと考えています。

会期中には約550名の来場者があり、会場内で実施したアンケートからは、写真展の満足度は95.3%(「満足している」「やや満足している」の計)と非常に高く、また来場前に比べ、創薬への関心度が「高まった」「やや高まった」の割合は93.1%という結果が得られました。さらに、自由記述には下記のようなメッセージをはじめ、みなさんの感想や思いが多数寄せられました。

| ・ | 命と向き合って生きておられる方々のまなざしに胸が熱くなりました。 |

| ・ | 病いを支える人、病いと戦っている人等、さまざまな面から病いに携わっている方々の思いが伝わり、より多くのことを学ぶことができました。 |

| ・ | 創薬やドラッグ・ラグ等、知らないことがまだまだあると知るきっかけとなりました。 |

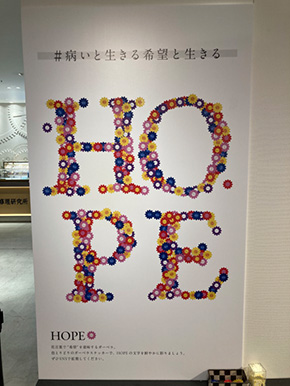

東京開催の好評を受け、第2弾となる大阪開催では、会期中に来場した方に、「希望」の花言葉をもつガーベラのステッカーをボードに貼ってもらうことで、HOPEの文字が完成する来場者参加型の展示ボードや、会場近隣のJR大阪駅や阪急梅田駅の付近にて、本写真展のポートレートをあしらった大型ポスターの屋外広告を展示し、ポスターも含めて、より多くのみなさんにポートレートを見てもらえるような取り組みを実施しました。

参加型の展示ボード

参加型の展示ボード

最終日に撮影した展示ボード

最終日に撮影した展示ボード

屋外広告(撮影:阪急梅田駅付近)

屋外広告(撮影:阪急梅田駅付近)

3月25日~31日の大阪開催の会期中には、東京開催を上回る約1200名のみなさんの来場がありました。また、大阪開催の初日3月25日にオープニング発表会を開催し、本写真展に協力をいただき在阪で活躍する大阪大学大学院の高橋剛氏とダカラコソクリエイトの谷島雄一郎氏、写真家のハービー・山口氏に登壇いただくとともに、製薬協の上野裕明会長も参加しました。当日は、患者さん、医療従事者、製薬企業等のそれぞれの立場における医薬・医療領域での課題や挑戦、撮影時のエピソード、未来に向けた思い等をテーマに話をうかがいました。

オープニング発表会の様子は、MBSのテレビニュースや、産経新聞、Yahoo!ニュースでも採り上げられ、告知ニュースリリースも含めると約200件のメディア露出につながっています。

以下に、3月25日に開催されたオープニング発表会の様子を紹介します。

3月25日開催「病いと生きる。希望と生きる。写真展」オープニング発表会

左からハービー・山口氏、高橋剛氏、谷島雄一郎氏、上野裕明会長

左からハービー・山口氏、高橋剛氏、谷島雄一郎氏、上野裕明会長

製薬協 上野 裕明 会長

本写真展は、さまざまな病いに向き合う患者さんや、治療に携わる医療従事者の方々が、どのような思いで取り組まれているかを多くの方々に知っていただき、希望ある世の中を作っていきたいと企画しました。これまでも医薬品は、病いの治療に貢献してきましたが、まだ医薬品が存在しない疾患も数多くあります。新しい医薬品を創製し提供する私たちは、患者さんの思いや治療に携わる医療従事者の思いをよく理解して初めて良い医薬品ができるものと考えています。写真展の患者さんや医療従事者のみなさんの表情を通じて、病いとともに生きながら希望をいかに見出し続けるかを、みなさんと共感できましたら幸いです。

大阪大学 大学院医学系研究科 医学科教育センター 高橋 剛 氏

消化器外科の医師として、病院で主にがん患者さんに向き合っています。私が専門に取り扱っている疾患は希少がんで、希少がんに対する薬剤開発のお手伝いもさせていただいております。希少がんの薬剤の課題について知っていただきたく、本写真展に協力させていただきました。ぜひ写真家のハービーさんの素晴らしい写真を楽しんでいただければと思います。

ダカラコソクリエイト 発起人・世話人/カラクリLab. オーナー 谷島 雄一郎 氏

私は、新たな治療薬の開発を待ち望んでいる患者の立場で参加しました。がん経験者だからこそできることを模索し、形にするプロジェクトのダカラコソクリエイトを運営しております。「第4期がん対策推進基本計画」や「がん研究10か年戦略」にも厚生労働省の委員として携わり、その際もドラッグ・ロスは大きな課題となっていました。今回、主治医の高橋先生と一緒に、写真というこれまでにない手段でドラッグ・ロスをはじめとするアンメット・メディカル・ニーズを社会に啓発する取り組みにかかわらせていただけることをうれしく思っております。

写真家 ハービー・山口 氏

生後2ヵ月半でカリエスを患い、十数年間ずっとコルセットをつけていました。10代の終わりに、お医者様から「もうコルセットを外しても大丈夫。激しい運動をしなければ生きていけるよ」と言われ、初めて生きる希望を感じました。患者さんにとって、医師の笑顔は気持ちを楽にしてくれるものです。それで今回の撮影でも、被写体のみなさんに笑顔をリクエストしました。もちろん、「笑顔の写真を撮ることを、患者さんはどう思うだろう」と想像しました。ただ、誰かの笑顔を見たほかの誰かが「明日も生きていこう」と思えることがあるということを、長く患者であった自分の経験から実感しているのです。私がシャッターを切るときに思うのは、被写体の方の明日の幸せ。それが良いバイブレーションを被写体に与え、好循環となり、良い表情が生まれると考えています。写真展を通して、患者さんやお医者様等それぞれの立場のより深い思いがみなさんに伝われば良いなと思います。

トークセッション

医療が発展した現在でも、治療法が見つかっていない、有効な薬が開発されていない、治療に伴う負担がある等の「アンメット・メディカル・ニーズ」や、海外で承認されている薬が日本で承認されていない、または開発自体が行われていない「ドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロス」と呼ばれる課題等が存在します。製薬協では、このような課題を広く世の中に伝えることで、その解消に向けた理解者を増やしていきたいと考えています。

本写真展の撮影に参加したみなさんは、医療の現場で活動されている方や実際の患者さん、さらには患者さんや家族を支える活動をされている方等さまざまであり、高橋氏と谷島氏には、自身の活動を紹介しながら、現状の課題等について語ってもらいました。

トークセッションの様子

トークセッションの様子

高橋氏 日本では、5大がんを含めメジャーながんに対する治療は確立されているものの、患者さんの少ない希少がんに対する治療法はまだまだ確立されていないのが現状です。私が取り組んでいるGIST(消化管間質腫瘍)は患者さんが10万人に1人か2人の病気。欧米で承認されている薬剤が日本にはまだ入ってきていないという課題があります。今回のテーマである「アンメット・メディカル・ニーズ」や「ドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロス」に目を向けていただいたのは、非常にありがたいと思います。

谷島氏 私は、12年前からGISTの患者です。完治が難しく、今も治療薬を待ち望んでいます。その経験から「がん経験を新しい価値に変えて社会に活かす」ことをテーマに活動しています。具体的には、がん経験者が言われてうれしかった言葉や支えられた言葉のSNSスタンプ制作や、がんをカジュアルに語ることをテーマにした社会実験的なカフェバーの運営等、プロダクトやプログラムのプロデュースを行っています。医療の進歩により、がん治療と日常生活は両立するものとなっています。そのためがんの課題は、日常の中や社会の中に存在するものとなりました。社会の課題となると、当事者と専門家だけでは解決しにくく、社会のさまざまな人にかかわってもらうことが大事で、その実現が課題であると考えています。

写真家の山口氏には、今回の写真を撮影するにあたり、どのような思いを抱きながら撮影に挑んだのかをうかがいました。

山口氏 患者さんに対しては、自分自身の患者経験から、共感して撮影に臨めました。医療従事者の方に関しては、人の命を救う仕事。人の役に立つ人の凜々しさ、優しさ、大きな心を写真で表現したいと思って撮りました。その方の瞬間の一番良いところを撮りおきたいというのが私の願いです。

そして、最後にさまざまな立場から病いと向き合っているみなさん、これから写真展に来場するみなさんにメッセージをもらいました。

山口氏からは「病気は誰もがかかり得る可能性があります。病気を背負ったとしても、それで終わりではありません。素晴らしい活動をされている方々の凜々しい姿を、ぜひ写真展でご覧いただきたいと思います」とのメッセージがあり、高橋氏からは「私の写真は、手術が成功したことを家族や患者さんに伝えるときの表情を、と指示された際の写真です。普段、あまり意識することがないため、改めて『自分がこんな顔をしているんだな』とわかりました。素敵な写真にしていただきました」と写真撮影時のエピソードを交えた話がありました。

また、谷島氏は患者としての立場から「私は、最初笑顔の写真を撮られることに批判的でした。しかし、今回の写真展は、患者の笑顔を感動のコンテンツとして消費するようなものではありません。ハービーさんが、相手の幸せを願って撮影してくださることで、写真からお互いの幸せを願い合う関係ができているんです。この写真展が、ご来場者にとって薬や医療の課題を知りかかわっていくきっかけになればうれしいと思います」と語りました。

上野裕明会長とハービー・山口氏

上野裕明会長とハービー・山口氏

閉会の挨拶として、製薬協の上野会長より、「病いを患ったときも、希望を忘れずに生きていく。そのために世界、社会全体で手を携えていくことがなにより重要だと改めて感じました。日々治療にあたる医療従事者の方、そして患者さんの思いに共感し、この世の中が少しでも良くなるように、製薬会社として今後も貢献してまいります」と語り、イベントは締めくくられました。

(広報部長 足立 尊史)