トップニュース 「2023年度コンプライアンス管理責任者・実務担当者会」を開催

製薬協コード・コンプライアンス推進委員会は、2024年3月6日、「2023年度コンプライアンス管理責任者・実務担当者会」を、2022年度と同様にオンライン形式にて開催しました。会員会社71社から、コンプライアンス管理責任者とコンプライアンス実務担当者を含む155名が出席し、表1のプログラムにしたがって実施されました。以下、本会の概要を報告します。

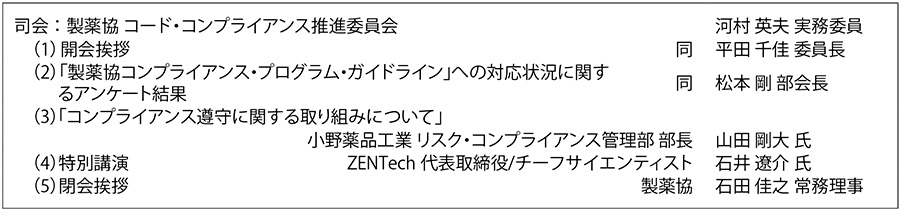

表1 「2023年度コンプライアンス管理責任者・実務担当者会」プログラム

■開会挨拶

製薬協 コード・コンプライアンス推進委員会 平田 千佳 委員長

本会を開催するにあたり、昨今の不正問題の検出は多くの会社が抱える課題であり、小野薬品の山田剛大氏からはコンプライアンス体制の構築およびその遵守について、ZENTechの石井遼介氏からは、早い段階で社員がスピークアップしやすい土壌を作るために必要な、組織における心理的安全性の重要性についてお話しいただくことを紹介しました。

また、スピークアップ、コンプライアンス遵守、心理的安全性という言葉は、特にコンプライアンス担当者から発せられるとき、ネガティブなイメージを持たれがちですが、心理的安全性は不正の検出やコンプライアンスにとどまらず、実は組織の活性化のために非常に重要な概念であり、いろいろなヒントがあるので参考にしていただきたい旨を述べました。

「製薬協コンプライアンス・プログラム・ガイドライン」への対応状況に関するアンケート結果

製薬協 コード・コンプライアンス推進委員会 コンプライアンス検討部会 松本 剛 部会長

最初に、「製薬協コンプライアンス・プログラム・ガイドライン」(CPGL)について、「企業倫理の推進・法令遵守の徹底」を図る趣旨であることや「製薬協企業行動憲章」と「製薬協コード・オブ・プラクティス」との関係性等、その位置付けや目的を改めて説明しました。続いて、本アンケート実施の背景として2023年3月にCPGLの改定が行われたこと、およびその主な改定内容を再確認した後、下記のアンケート項目のそれぞれについて一つひとつ結果を紹介しました。

| <アンケート項目> | |

| Q1: | 「製薬協コンプライアンス・プログラム・ガイドライン」第2章(スタンダード・モデル)の項目のうち、現在貴社の社内規程等が内容をカバーしているものをすべて選んでください。 |

| Q2: | 現在カバーしていない項目のうち、今後社内規程等に反映させる予定のある項目はありますか? |

| Q3: | すでにカバーしている項目のうち、社内規程等の改定等により、今後さらに内容の充実を図る予定のある項目はありますか? |

| Q4: | 2023年3月のCPGL改定を受けて、貴社の社内規程等の改定または制定を実施しましたか? |

本アンケートについては全71社から回答が得られ、「各社の社内規程等にCPGLの内容がおおむね反映されていることが確認できた」と総評しました。

最後に、「今後も法改正や社会の要請の変化に絶えず適応していくため、CPGLを適宜参考にしながら、各社の行動規範やコンプライアンス関連規程の見直しを継続的に実施いただきたい」と締めくくりました。

コンプライアンス遵守に関する取り組みについて

小野薬品工業 リスク・コンプライアンス管理部 部長 山田 剛大 氏

最初に、自社におけるコンプライアンス遵守に関する取り組みの背景について説明があり、実際に取り組んだ内容を4つの点から紹介しました。

| <コンプライアンス遵守に関する取り組み内容> | |

| 1. | 奨学寄附等の取り扱いに関する対策 |

| 2. | コンプライアンス体制の強化策とその進捗状況 |

| 3. | 社員教育 |

| 4. | 内部通報体制 |

取り組みの結果、独立性・公平性を担保した対応(財団設立)、社内審査体制の見直しを実施したほか、監査体制・コンプライアンス体制の拡充を進め、行動規範や内部通報に関する見直しも行ったことで、社内体制が整備され、早期発見・早期対応が可能となり、職場環境の改善につながっているとのことでした。

また、製薬協の毎年11月の「製薬協コード理解促進月間」をはさむ3ヵ月間を、会社独自の「コンプライアンス推進強化月間」と設定し、活動している旨の紹介がありました。

最後に、コンプライアンスを最優先とした風土醸成をしてきたが、引き続きコンプライアンスを自分事として捉えることを意識しながら、対応を社内で徹底し、再発防止、信頼回復に向けて継続的に取り組んでいく、とまとめました。

■特別講演

心理的安全性のある職場:スピークアップ文化の醸成

ZENTech 代表取締役/チーフサイエンティスト 石井 遼介 氏

最初に、「心理的安全性」は注目度が高く、医療の分野でも求められているテーマであることを紹介し、本会の内容が、心理的安全性の重要性を理解することおよび自職場での心理的安全性を高めるためのワンアクションを持って帰ることであると示し、その後はチャット機能を用いた双方向なやりとりを交えながら、講演を行いました。

| <心理的安全性を理解するためのテーマ> | |

| 1. | 心理的安全性とは? |

| 2. | 心理的安全性の大方針 |

| 3. | 心理的安全性を高める4因子 |

| 4. | ミスの叱責と心理的安全性 |

心理的安全性は、地位や経験にかかわらず誰もが率直に意見を言い合える組織やチームに不可欠であり、未来の高いパフォーマンスの先行指標である旨、具体的な事例も交えながら説明しました。

また、行動分析学のフレームワークに基づき、組織にまん延する不要な罰や不安が心理的安全性を引き下げ、スピークアップができない組織になってしまうことを解説しました。

さらに、心理的安全性を高めるための4因子(話しやすさ・助け合い・挑戦・新奇歓迎)について、フラットに意見が言える、管理職自ら周りに助けを求める、挑戦の初期段階で後押しをする、意見を受け止めて深掘りをする等、ポイントを述べました。

ミスの叱責と心理的安全性については、具体的な事例を用いて、効果的な活動についての紹介がありました。

最後に、「組織やチームを心理的安全性のある組織やチームに変えるのは参加しているみなさん自身である。誰かが変えてくれるのではなく、自分から心理的安全性にアプローチしていただきたい。みなさん自身の行動を変えてみてください」とのメッセージがありました。

■閉会挨拶

製薬協 石田 佳之 常務理事

コンプライアンス管理責任者・コンプライアンス実務担当者の本会への参加に対して謝意を表すとともに、講演演者の山田氏、石井氏に謝辞を述べました。

コンプライアンスに関する意識の高まりから、コンプライアンスが目的化している現状を踏まえて、コンプライアンスの浸透のために、企業理念やミッションに立ち返ってみることも一案である旨をコメントしました。また、企業理念のみならず、組織の理念や自らの目的にも立ち返ることで、コンプライアンスのガバナンスにつながること、これに加えて、心理的安全性についても取り入れていくことで、さらなる体制強化につながることへの期待を語りました。

最後に「コンプライアンスも大事だが、コンプライアンスを1つの切り口として、より良い方向へ企業活動を推進していくヒントになれば幸いです」とのメッセージで、本会は閉会となりました。

(コード・コンプライアンス推進委員会 実務委員 篠永 和博)