くすりの情報Q&A Q3.日本人は、くすりとどう付き合ってきたのでしょう。

回答

奈良時代からくすりの有用性は知られていましたが、庶民(しょみん)がくすりを使えるようになったのは、江戸時代になってからです。幕府がくすりの生産を奨励(しょうれい)し、薬種問屋やくすりを配合する成薬(せいやく)店などができたので、医師に調合してもらったり、購入することができるようになりました。

解説

「この印籠(いんろう)が目に入らぬか、ひかえィ、頭ずが高い」といえば、お馴染(なじみ)みの水戸黄門のクライマックス・シーン。

徳川家の葵(あおい)の紋所(もんどころ)をしるした印籠は、実はくすり入れだということをご存じでしょうか。江戸時代の武士たちは、くすりを持ち歩くときの容器として、印籠を使っていました。現代でいえば、ピル・ケースということになります。

ところで、水戸黄門といえば、くすりには少なからぬ縁があります。水戸徳川家の藩主、黄門様こと光圀公(みつくにこう)は、藩医に命じて『救民妙薬(きゅうみんみょうやく)』(1693年)というくすりの本を作らせました。これは庶民を対象に、身近な薬草の利用法や日常の健康法などをまとめたもので、くすりを入手することができなかったり、医師の治療を受けることができなかったりする庶民が、自分でくすりを調合できるようにするためのノウハウ本です。誰もが理解しやすいように、平易な言葉で書かれ、江戸時代のみならず明治・大正まで続くロング・セラーとなりました。

光圀公は大名ですから、実際にはテレビや映画のように気楽に諸国を漫遊(まんゆう)することはできなかったのですが、光圀公が作らせた『救民妙薬』は、黄門様の代わりに全国各地で読まれ、病気の人たちを助けることになりました。

たとえば、現在でもかぜ薬として知られる葛根湯(かっこんとう)は、発汗・解熱(げねつ)作用のある葛(くず)の根を主体に、麻黄(まおう)、大棗(たいそう)、桂枝(けいし)などを調合したものです。

また、慢性肝炎の治療薬である小柴胡湯(しょうさいことう)は、昔から肝臓疾患に効くとされたセリ科のミシマサイコの根である柴胡(さいこ)を中心に、半夏(はんげ)、黄岑(おうごん)、大棗、人参(にんじん)などを調合したくすりです。

江戸時代の医師は、患者を診断し、症状に応じて、それらの材料の量を調整し、処方していました。

このような現在では漢方薬と呼ばれているくすりの多くが、当時の医療用医薬品(Q15参照)だったのです。

図表・コラム

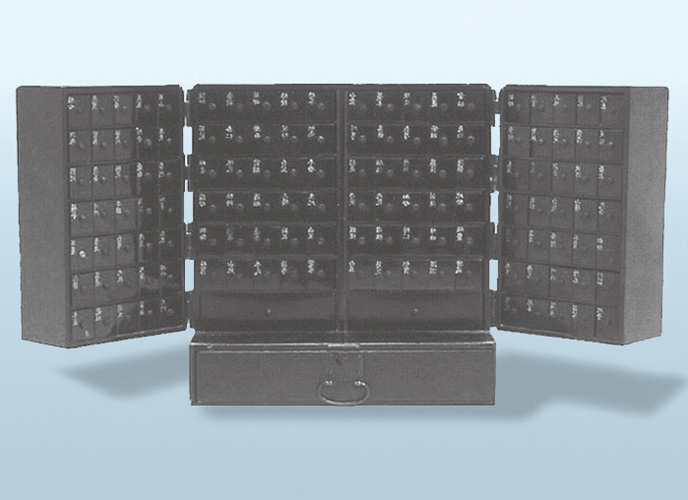

3|往診用百味箪笥

江戸後期のものと伝えられている往診用の薬箱。使用時には左右に展開します(サイズ=20×49×40cm)。

出典:内藤記念くすり博物館蔵

MINIコラム 予防にもくすりを活かす

生薬とか民間療法というと「古くさい」と思われがちですが、私たちが知らずに現在でも続けているものもあります。たとえば、元旦にいただくお屠蘇(とそ)や、七日にいただく七草(ななくさ)がゆです。

お屠蘇は、屠蘇延命散(とそえんめいさん)という別名があるように、薬酒の一種です。桔梗(ききょう)、白朮(びゃくじゅつ)、防風(ぼうふう)、山椒(さんしょう)など数種の生薬が入っていますが、その多くはかぜと胃のくすりとなるものです。また、七草がゆに入れるセリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロも、多くはかぜや胃のくすりとして利用されたものです。そこには、寒い季節にかぜをひかないようにし、胃の働きをよくして元気に過ごそうという、病気の予防の意味が込められていました。つまり、現代でいう予防医学の考え方です。

くすりには、病気やけがを治療するだけでなく、予防医学としての大切な役割もある…昔の人たちは、くすりとの付き合い方を通して、そう教えてくれているのかもしれません。