政策研のページ 研究力から見た日本のアカデミアの現状

アカデミアは創薬の出発点の役割を担う重要な存在です。本稿では、現時点で確認したアカデミアの現状をまとめました。結果として、日本の論文数推移は、2000年代以降停滞していました。また2000年代以降、国際比較可能な研究者数は横ばいから緩徐な減少傾向を示していました。特に40歳未満の若手研究者数は、2010年以降減少傾向を示し、構成比は1971年から半数以下に減少していました。さらに日本の研究開発費は、2000年代以降ほぼ横ばいで推移しており、過去10年間の伸び率は他の主要国※1に見劣りする状況でした。アカデミアの現状は、2000年代を境に全般的な潮目が変わったと捉えることができました。以下に、調査内容を報告します。

-

※1主要国とは、日本、米国、中国、英国、ドイツ、フランス、韓国の7ヵ国を意味する。

1. はじめに

2024年2月15日の製薬協会長記者会見※2において示されたように、モダリティの変化に伴い創薬のスタイルは変化しつつあります。従来の1社での創薬は困難になってきており、複数パートナーとの連携が不可欠と思われます。それを実現する場として、創薬エコシステムの構築が必要となりますが、アカデミアは創薬の出発点として重要な役割(シーズ創出等)を担っています。そこで、現時点におけるアカデミアの状況について、研究力を示す一法である論文数、研究力に影響すると思われる研究者数、研究開発費等に着目し、国際比較も含め調査しました。

-

※2製薬協 会長記者会見資料(2024年2月15日)

https://www.jpma.or.jp/news_room/release/2024/240215.html

2. 論文数の現状

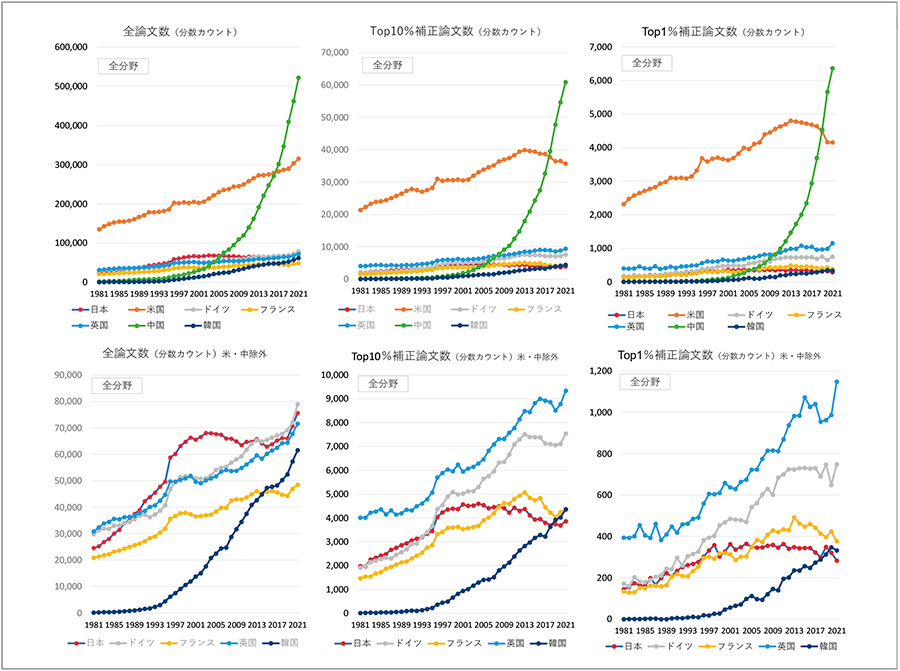

研究力を定量化し比較する際には、研究開発のアウトプットである論文数の変化を見ることが一法となっています。分数カウント法による主要国の全分野の論文数推移※3を図1に示します。日本の変化を把握しやすいように、米国・中国を除外したグラフも同時に示しました。分数カウント法とは、国際共著論文を関与した国ごとに按分して集計したものであり、論文生産の貢献度を示したものです。また、研究力を見る際には、量的観点と質的観点の両面を見ることが望ましいとされています。量的観点としては全論文数を、質的観点としてはほかの論文から引用される回数の多い論文数(Top10%補正論文数、Top1%補正論文数(以下Top10数、Top1数))を用いることが一般的となっています。

-

※3文部科学省 科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2023 統計集」(2023年8月)

https://nistep.repo.nii.ac.jp/record/2000006/files/NISTEP-RM328-StatisticsJ.pdf

図1 主要国の論文数・Top10数・Top1数の推移

出所:文部科学省 科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2023 統計集」をもとに、医薬産業政策研究所が加工・作成

出所:文部科学省 科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2023 統計集」をもとに、医薬産業政策研究所が加工・作成

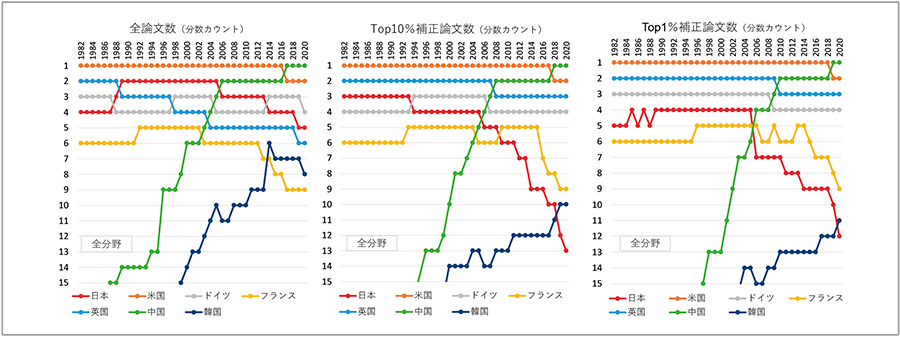

グラフから読み取れるように、全論文数、Top10数、Top1数のいずれも1990年代後半から中国の伸びが顕著であり、全論文数は2017年、Top10数は2018年、Top1数は2019年に米国を抜き世界1位となっていました。日本の全論文数は1980年代~1990年代に欧州主要国を上回る伸びを示し、一時は米国に次ぐ世界2位でしたが、2000年代以降は停滞傾向が見られ、2010年代後半以降に再び増加傾向を示していました。一方Top10数、Top1数は、1980年代~1990年代は米英に次ぎドイツと競う状況にありましたが、2000年代以降は停滞し、米中英独との差が拡大していました。2000年代後半にはフランスに、2020年代に入り韓国に抜かれ、現在は主要国中7位となっていました。図2に主要国の論文数、Top10数、Top1数の世界ランクの時系列変化※4を示しますが、2020年には全論文数5位、Top10数13位、Top1数12位になっていました。論文数、Top10数、Top1数で挙動は異なりますが、2000年代を境に量的・質的ともに、論文数で見た日本の研究力が停滞~下降傾向にあることが確認できました。

これらの論文数、Top10数、Top1数は、大学等部門以外の公的機関部門・企業部門・非営利団体部門等を含む日本全体の数値です。大学等部門が占める割合は7割前後(78~69%)※4で安定しており、大学等部門が論文産出で重要な役割を担っています。論文数で見た日本の研究力の問題は、主に大学等のアカデミアの問題と見なして差し支えないと思われました。

-

※4文部科学省 科学技術・学術政策研究所「科学研究のベンチマーキング2023(調査資料-329)」(2023年8月)

https://nistep.repo.nii.ac.jp/record/2000009/files/NISTEP-RM329-FullJ.pdf

図2 主要国の世界ランク(論文数、Top10数、Top1数)の時系列変化

出所:文部科学省 科学技術・学術政策研究所「科学研究のベンチマーキング2023(調査資料-329)」(2023年8月)

出所:文部科学省 科学技術・学術政策研究所「科学研究のベンチマーキング2023(調査資料-329)」(2023年8月)

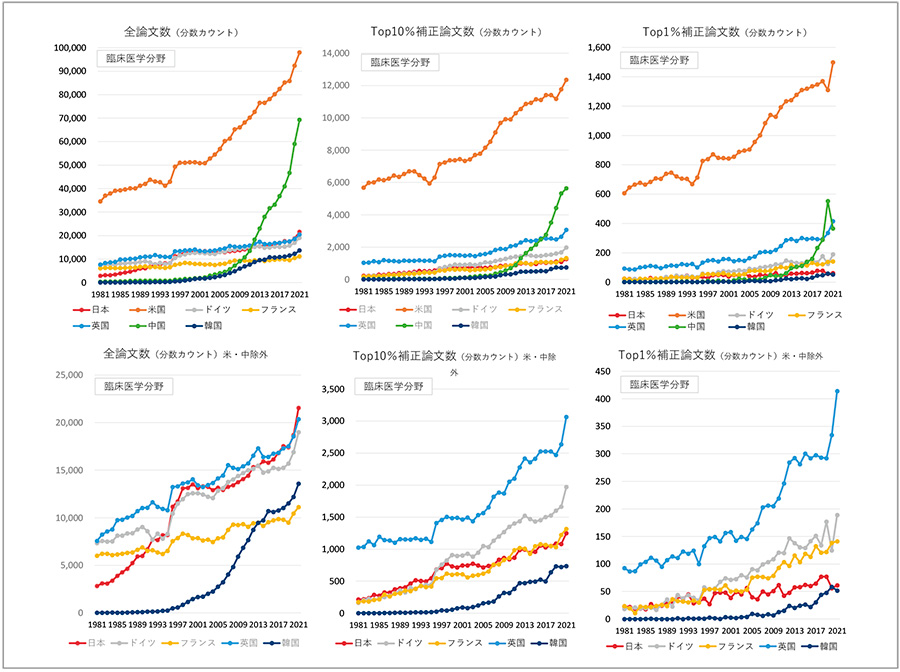

引き続き、創薬研究に特に関係深いと思われる臨床医学分野・基礎生命科学分野の論文数を確認しました。結果を図3・図4に示します。やはり日本の変化を把握しやすいように、米国・中国を除外したグラフも同時に示しました。なおデータの関係で、本内容も日本全体の数値であることには注意が必要です。

図3 臨床医学分野の主要国の論文数・Top10数・Top1数の推移

出所:文部科学省 科学技術・学術政策研究所「科学研究のベンチマーキング2023」をもとに医薬産業政策研究所が加工・作成

出所:文部科学省 科学技術・学術政策研究所「科学研究のベンチマーキング2023」をもとに医薬産業政策研究所が加工・作成

臨床医学分野においても、量的観点である全論文数では近年の中国の伸びが顕著でしたが、依然として米国が世界1位を保っていました。一方、質的観点であるTop10数・Top1数では、現時点において米国の優位は揺るいでいませんでした。2021年の状況では、Top10数は米国が約2.2倍(1万2350 vs 5633)、Top1数は約4.1倍(1498 vs 364)と、中国と大きな差が見られました。

日本の状況を俯瞰した場合、全論文数は1980年代~1990年代に急速な伸びを示しましたが、2000年代に一時停滞し、2010年代以降に再度伸張傾向を示していました。2020年以降は主要国の中で米国・中国に次ぐ3位の地位を占めるようになっていました。一方、Top10数は2000年代前半に一時停滞傾向を示しましたが、それ以外の期間はほぼ増加傾向を維持していました。しかしながら、米国・中国はもちろん、英国・ドイツとの差が拡大しつつあり、韓国との差が縮まりつつあります。Top1数はさらに厳しい状況であり、2000年代前半を除けば緩徐な増加傾向にありましたが、2020年代以降は減少傾向を示し、ほかの主要国との差が拡大しつつありました。現在は韓国と7位を争っています。

以上のように、臨床医学分野における論文数で見た日本の研究力は、量的観点(全論文数)の増加傾向を維持しつつ、質的観点(Top10数、Top1数)の向上が課題と考えられました。

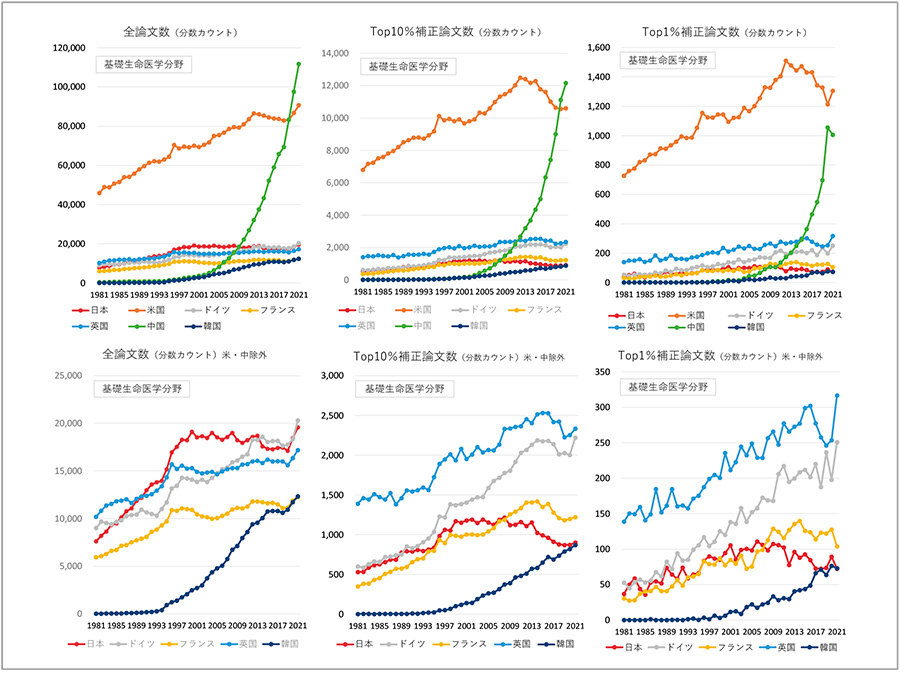

図4 基礎生命科学分野の主要国の論文数・Top10数・Top1数の推移

出所:文部科学省 科学技術・学術政策研究所「科学研究のベンチマーキング2023」をもとに医薬産業政策研究所が加工・作成

出所:文部科学省 科学技術・学術政策研究所「科学研究のベンチマーキング2023」をもとに医薬産業政策研究所が加工・作成

基礎生命科学分野においては、量的観点(全論文数)では中国の躍進が目覚ましく、2020年に米国を抜き世界1位となっていました。質的観点でも、Top10数では、2010年代後半以降に停滞傾向を示す米国を抜き、2020年に世界1位となっていました。Top1数は、2010年代後半以降に停滞傾向を示す米国が世界1位を保っていましたが、中国の急追を受けており、この傾向が継続すれば近年の逆転が予想される状況にありました。

日本の状況を俯瞰した場合、全論文数は1980年代~1990年代に急速な伸びを示し、一時は世界2位の位置を占めていましたが、2000年代以降は停滞から減少傾向を示し、2020年代に再度伸張傾向を示していました。現在は米国・中国に次ぐ3位の地位をドイツと争っています。一方、Top10数は1980年代~1990年代に増加傾向を示しましたが、2000年代以降に停滞傾向を示し、英国・ドイツとの差が拡大していました。2010年代後半からは減少傾向が見られ、現在は伸長著しい韓国と7位を争っています。Top1数は2000年代に入り停滞傾向を示した後、2010年代からは減少傾向を示し、英国・ドイツとの差が拡大しつつありました。現在は韓国と7位を争っています。

以上のように、基礎生命科学分野における論文数で見た日本の研究力は、2020年代以降の量的観点(全論文数)の増加傾向を維持しつつ、臨床医学分野と同様に質的観点(Top10数、Top1数)の向上が課題と推察されました。

3. アカデミアの研究パフォーマンス上の制約

前章で俯瞰したように、論文数で見た日本の研究力は2000年代を境に全般的な潮目が変わったと大掴みすることができると考えられました。

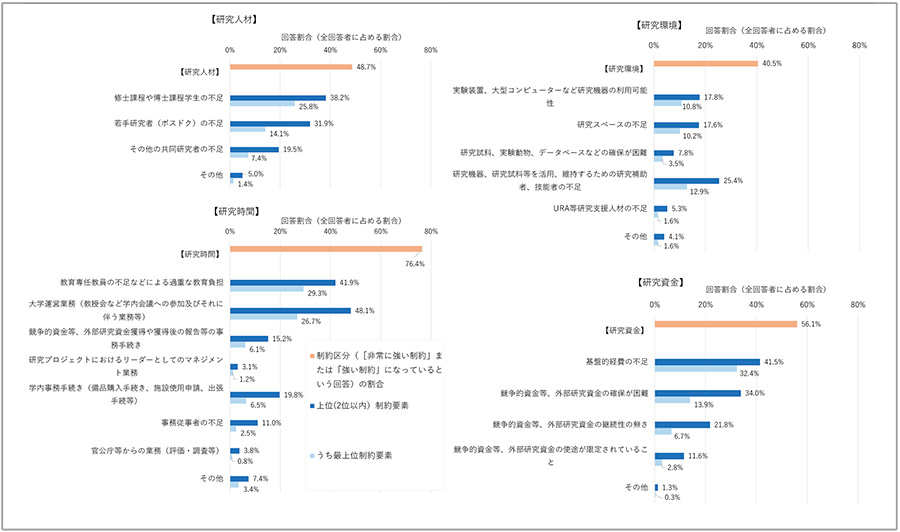

では、アカデミア自身は研究パフォーマンスを高めるうえでの制約をどう感じているのでしょうか。文部科学省は約5年に1回の頻度で「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」※5を実施しています。本来は、大学等における研究者数を国際比較可能なフルタイム換算データに補正するための係数(フルタイム換算係数:FTE係数)を得ること等を目的に実施される調査ですが、その中に研究パフォーマンスに関する見解を調査する項目が含まれています。教員が研究パフォーマンスを高めるうえで制約を感じている要素を「研究人材、研究時間、研究環境、研究資金」の4つに分類し、どの程度制約を感じているかを5段階※6で調査しています。直近では2018年度に調査が実施され、その結果が2019年6月に公開されています。結果を図5に示します。「研究時間」が制約となっているとの回答が最多で76.4%、次いで「研究資金」56.1%、「研究人材」48.7%、「研究環境」40.5%でした。

-

※5文部科学省 平成30年度大学等におけるフルタイム換算データに関する調査(概要)(2019年6月)

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/31/06/icsFiles/afieldfile/2019/06/26/1418365_01_3_1.pdf -

※65段階とは「非常に強い制約となっている」「強い制約となっている」「どちらとも言えない」「あまり強い制約になっていない」「全く制約でない」である。

図5 研究パフォーマンスを高めるうえで最も制約となっていること

出所:文部科学省 平成30年度大学等におけるフルタイム換算データに関する調査(概要)

出所:文部科学省 平成30年度大学等におけるフルタイム換算データに関する調査(概要)

回答が多数であった順に、その内容を詳細に見た場合、「研究時間」においては「大学運営業務」(教授会など学内会議への参加およびそれらに伴う業務)を制約と感じている教員が最も多く、「過重な教育負担」がそれに続いていました。「研究資金」においては「基盤的経費の不足」が最も多く、「競争的資金等、外部研究資金の獲得が困難」が続いていました。「研究人材」においては「修士課程や博士課程学生の不足」が最多で、「若手研究者(ポスドク)の不足」が続いていました。「研究環境」においては「研究機器、研究試料等を活用、維持するための研究補助者、技能者の不足」を制約と感じている教員が最も多く、「実験装置、大型コンピューターなど研究機器の利用可能性」が続いていました。

以上より、アカデミアは研究パフォーマンス向上のためには、まず「研究時間」に制約を感じ、「研究人材」では修士・博士課程学生や若手研究者の不足等の「ヒト」の面に制約を感じていることが確認できました。さらに基盤的経費や外部研究資金等の「カネ」の面でも制約を感じていました。また「研究環境」として研究補助者や研究機器を望んでいましたが、これは間接的な意味での「ヒト」「カネ」の問題と解釈することも可能と思われます。よって、アカデミアの「ヒト」「カネ」の現状について調査を進めました。

4. アカデミアの研究時間・研究人材の現状

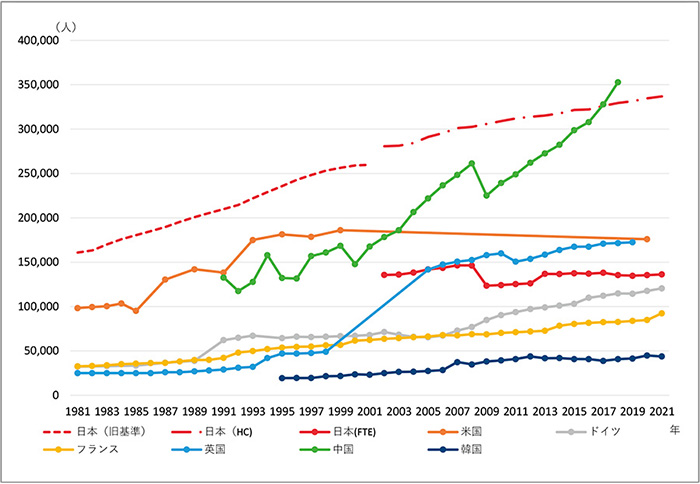

後述しますが、「研究時間」の制約は研究者数に直結し、「ヒト」に深く関係します。まずは主要国における大学部門研究者数の推移について確認しました。文部科学省が著している「科学技術指標2023」※7に記載された結果を図6に示します。

-

※7文部科学省 科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2023 報告書全文」(2023年8月)

https://nistep.repo.nii.ac.jp/record/2000006/files/NISTEP-RM328-FullJ.pdf

図6 主要国における大学部門研究者数の推移

注:研究者の定義・測定方法は国ごとに違いがあるため、国際比較の際には注意が必要。違いについては「科学技術指標2023」を参照。

注:研究者の定義・測定方法は国ごとに違いがあるため、国際比較の際には注意が必要。違いについては「科学技術指標2023」を参照。

出所:文部科学省 科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2023 報告書全文」を一部改変

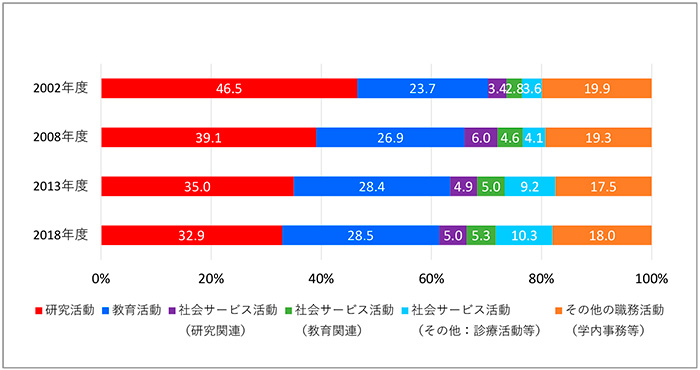

2000年代以降の中国における研究者数増加が目立つ結果であり、米国以外の主要国はいずれも経年的に増加傾向を示していました。奇異に感じるのは、日本に関して3種類(旧基準、HC、FTE)のデータが存在し、その挙動が異なることです。2001年以前の旧基準は、教員、大学院博士課程在籍者、医局員、その他の研究員の人数の合計値を示しています。2002年以降のHCとはHead Countを意味し、旧基準研究者数に兼務者(学外からの研究者)も加えた人数を示しています。2002年以降のFTEとはFull Time Equivalentを意味し、実際に研究業務に専従した時間割合を勘案した研究者数であり、旧基準の人数にFTE係数を掛け算出しています。既述の通りFTE係数(フルタイム換算係数)は文部科学省が実施する「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」で求められます。なおFTE研究者数が国際比較可能な値です。つまり2000年代以降の日本の大学部門研究者数は、人数(HC研究者数)は一貫して増えていましたが、国際比較可能なFTE研究者数は横ばいから緩徐な減少傾向を示していました。図7に大学等教員の職務活動時間割合の推移※5を示しますが、研究活動に割ける時間割合の減少がこの原因と想定されました。

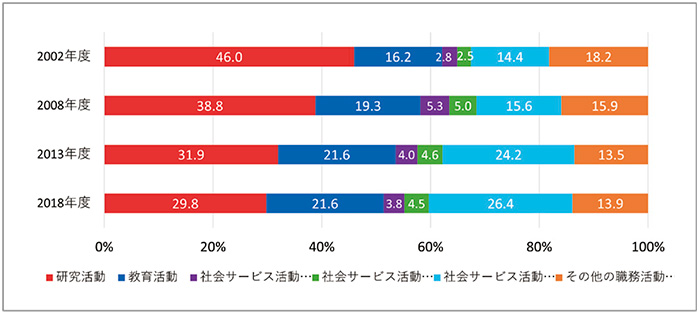

図7 大学等教員の職務活動時間割合の推移

出所:文部科学省 平成30年度大学等におけるフルタイム換算データに関する調査(概要)

出所:文部科学省 平成30年度大学等におけるフルタイム換算データに関する調査(概要)

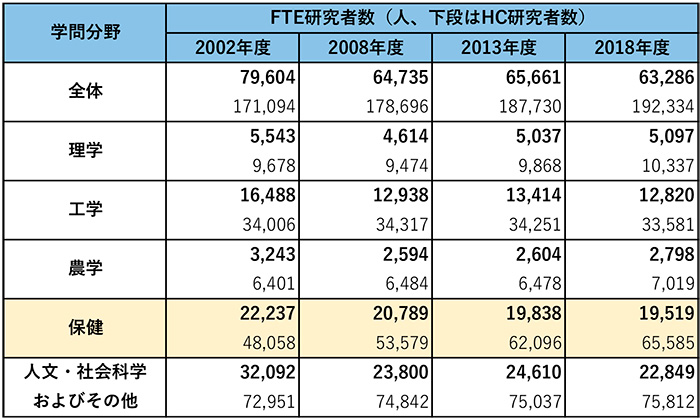

引き続き、学問分野別の日本の研究者数の現状を調査しました。表1に結果を示します。理工農分野においてはFTE研究者数、HC研究者数ともに大きな変化はありませんでした。しかしながら、創薬研究力との関係がより深いと想定される保健分野においては、HC研究者数が大幅に増加(2002年4万8058名→2018年6万5585名)する一方、FTE研究者数は減少(2002年2万2237名→2018年1万9519名)していました。

表1 学問分野別の大学等教員数の推移

出所:文部科学省 平成30年度大学等におけるフルタイム換算データに関する調査(概要)

出所:文部科学省 平成30年度大学等におけるフルタイム換算データに関する調査(概要)

保健分野における大学等教員の職務活動時間割合の推移を図8に示しますが、研究活動の時間割合が減少し、主に社会サービス活動(その他:診療活動等)割合が高くなっていることが、FTE研究者数減少の原因と想定されました。アカデミアの研究パフォーマンス向上のためには「研究時間」を確保することが望まれますが、現状では人員の増大を相殺してしまうような研究活動時間割合の減少が発生しており、軽視できない問題と思われました。

図8 保健分野における大学等教員の職務活動時間割合の推移(保健)

出所:文部科学省 平成30年度大学等におけるフルタイム換算データに関する調査(概要)

出所:文部科学省 平成30年度大学等におけるフルタイム換算データに関する調査(概要)

「研究人材」では修士・博士課程学生や若手研究者の不足等の「ヒト」の面に制約を感じるアカデミアが多い結果でしたが、若手研究者数は優れた研究活動に大きく関係するとの指摘があります。科学技術政策研究所(現:科学技術・学術政策研究所)が優れた成果をあげた研究活動の特性を調査※8し、トップリサーチャー※9のプロファイルを示しています。それによるとトップリサーチャーの7割以上が大学に所属しており、平均年齢は39.9歳で半数以上が40歳未満であることから、トップリサーチャーには“若手”が比較的多いということができると指摘されています。また、ポスドク経験者27%、海外職歴経験者は37%であり、前者の大部分が海外でのポスドク経験者であることより、優秀な研究者の育成に海外での経験が重要であるとも指摘されています。

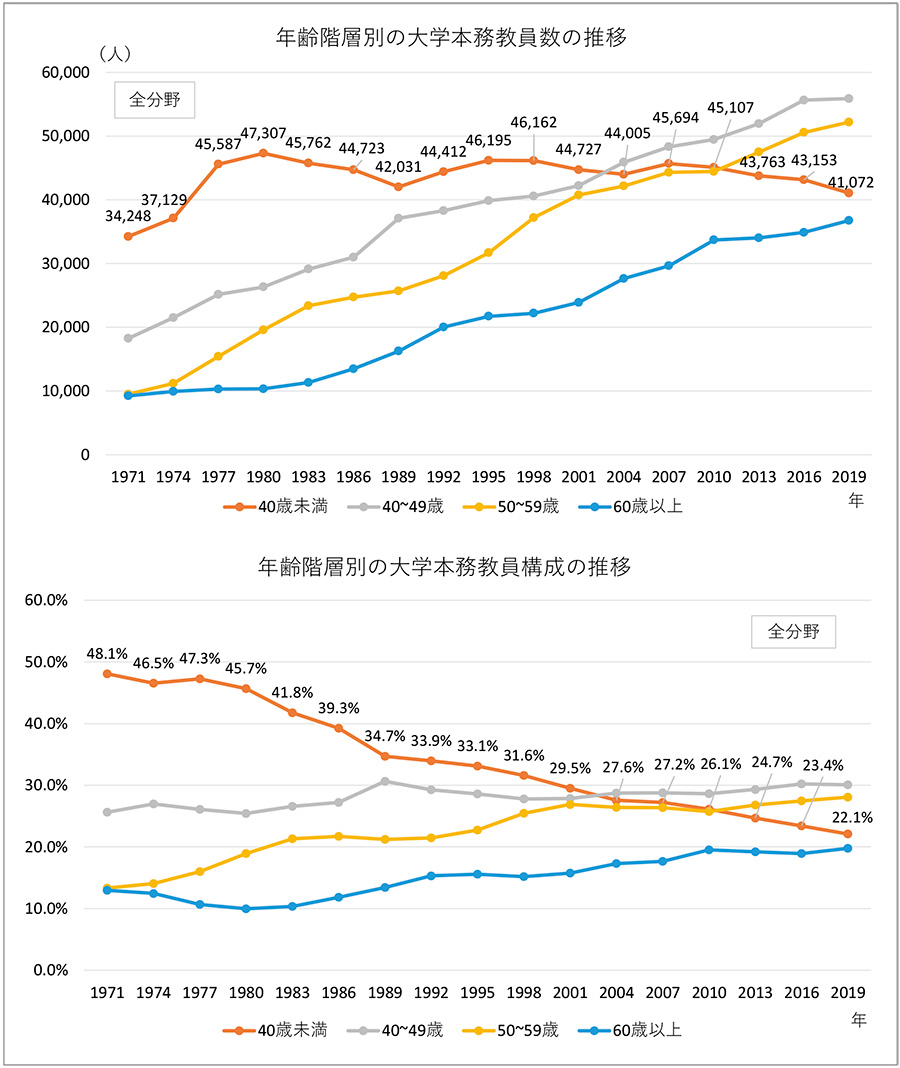

図9に年齢階層別大学本務教員数・構成の推移を示します。本数値は学校教員統計調査※10の結果であり、本務教員の人数であることには注意が必要です。一覧して理解できる通り、40歳以上の教員数が経年的に増加しているのに対し、40歳未満の若手教員数は1980年代以降4万人半ばで横ばい傾向を示し、2010年代以降は減少傾向にあります。構成上は、40歳未満の若手教員の割合は一貫して減少しており、1971年の48.1%が2019年には22.1%まで半数以下に低下していました。

-

※8文部科学省 科学技術政策研究所「優れた成果をあげた研究活動の特性:トップリサーチャーから見た科学技術政策の効果と研究開発水準に関する調査報告書」(2006年3月)

https://nistep.repo.nii.ac.jp/record/4637/files/NISTEP-RM122-FullJ.pdf -

※9トップリサーチャーとは、国際的な科学文献データベースであるScience Citation Index(SCI)(2001年版)における被引用度が上位10%以内の論文の(筆頭)著者を意味する。

-

※10

図9 年齢階層別の大学本務教員数・構成の推移

出所:文部科学省「学校教員統計調査」をもとに医薬産業政策研究所が加工・作成

出所:文部科学省「学校教員統計調査」をもとに医薬産業政策研究所が加工・作成

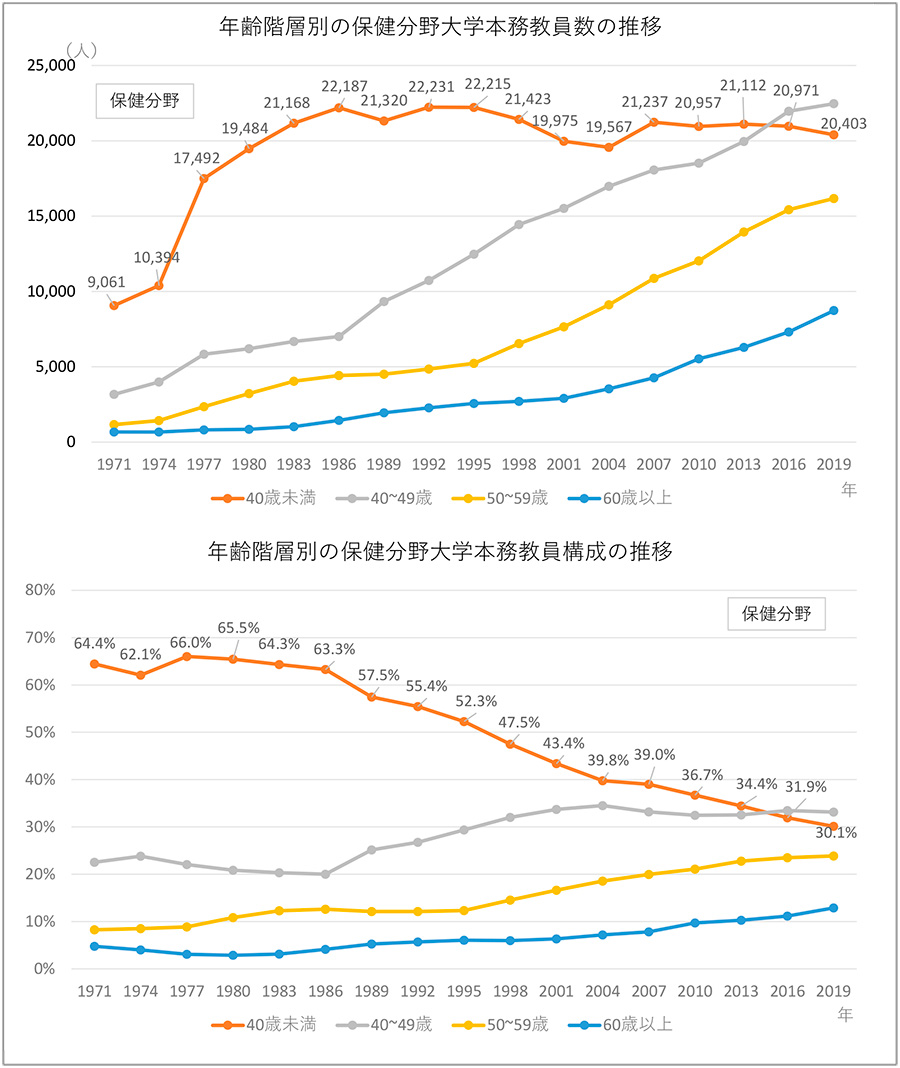

引き続き、創薬研究力との関係がより深いと想定される保健分野の年齢階層別大学本務教員数・構成の推移を図10に示します。40歳以上の教員数がほぼ経年的に増加しているのに対し、40歳未満の若手教員数は1980年代半ばまではほかの年齢階層を上回る増加を示していましたが、それ以降は2万人前後で横ばい傾向を示していました。構成上は、40歳未満の若手教員の割合は1980年代半ばまでは横ばい傾向でしたが、それ以降は経年的に割合が減少しており、1971年に64.4%であった割合は、2019年には30.1%と半数以下に低下していました。

図10 年齢階層別の保健分野の大学本務教員数・構成の推移

出所:文部科学省「学校教員統計調査」をもとに医薬産業政策研究所が加工・作成

出所:文部科学省「学校教員統計調査」をもとに医薬産業政策研究所が加工・作成

以上のように、日本のアカデミアの研究者は、その人数(HC研究者数)は増加していました。しかし、研究活動に専従できる時間割合が経年的に減少しているため、国際比較可能なFTE研究者数は、米国を除くほかの主要国が増加基調にあるのに対し、日本では横ばいから緩徐な減少傾向を示していました。さらに研究者の年齢構成においても、トップリサーチャーの半数以上を占めるとされた40歳未満の若手の割合は、1970年代当初に比し半数以下に減少していました。日本のアカデミアの「ヒト」の現状は、研究時間の面でも、研究人材の面でも問題を抱えていることが確認できました。

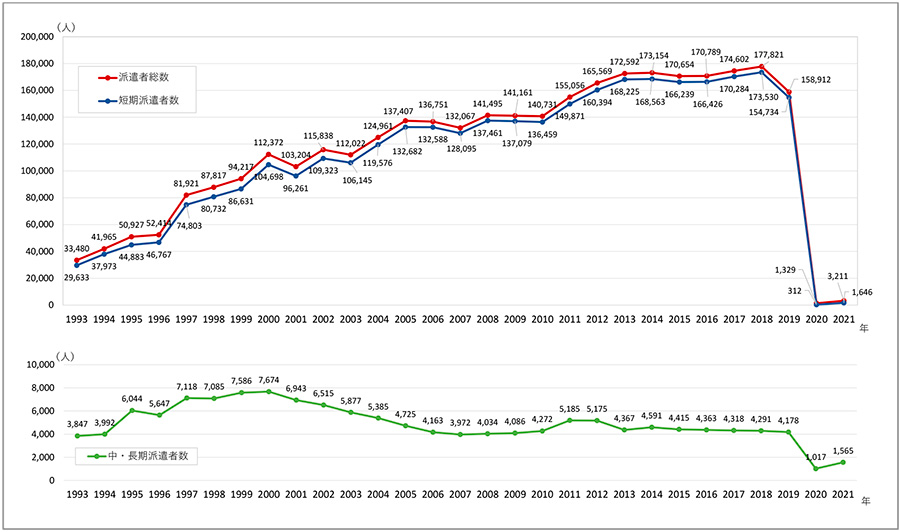

トップリサーチャーのプロファイルにおいては、優秀な研究者の育成に海外での経験が重要であるとも指摘されていました。日本の海外への派遣研究者数の推移を図11に示します。一覧して理解できる通り、海外への派遣研究者数の総数は、COVID-19パンデミック(2019年)までは増加傾向でした。ただし、30日超の中・長期派遣者数は2000年を境に減少傾向を示し、2000年代後半以降は4000人台前半でほぼ横ばいとなっていました。優秀な研究者育成に重要な海外での経験が限定的となってしまっていることは、日本のアカデミアの「ヒト」の現状のさらなる問題と解釈して差し支えないと思われました。

図11 海外への派遣研究者数の推移

注:短期:1ヵ月(30日)以内、中・長期:1ヵ月(30日)を超える期間

注:短期:1ヵ月(30日)以内、中・長期:1ヵ月(30日)を超える期間

出所:未来工学研究所「研究者の交流に関する調査報告書 —2021年度の国際研究交流状況—(令和5年3月)」※11を一部改変

-

※11公益財団法人未来工学研究所 令和4年度科学技術試験研究委託事業「研究者の交流に関する調査報告書 —2021年度の国際研究交流状況—(令和5年3月)」

https://www.mext.go.jp/content/20230531-mxt_kagkoku-000236327_2.pdf

5. アカデミアの研究資金の現状

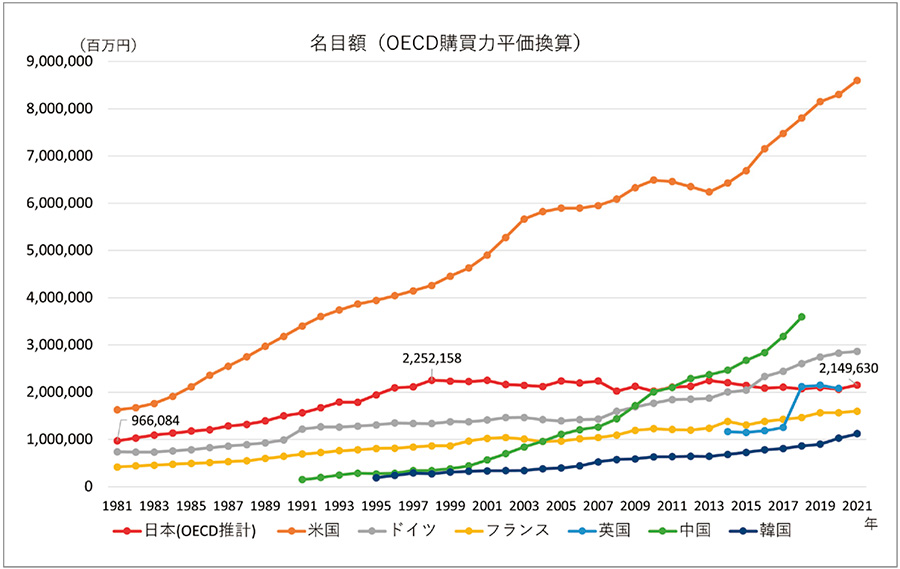

日本のアカデミアの「カネ」の現状として、研究資金について調査を進めました。まず、主要国の大学部門研究開発費(名目額 経済協力開発機構(OECD)購買力平価換算)の推移を図12※12に示します。結果として米国が金額・伸びとも飛び抜けた世界1位であることが確認できました。中国(2019年以降データが欠落)が2位、ドイツが3位と想定されました。日本は英国(2021年データが欠落)とともに4位を占めると推定されました。

-

※12OECD推計とは、教員の人件費分をFTE係数(フルタイム換算係数、研究専従換算係数)で補正した研究開発費である。なお、総務省の研究開発統計「科学技術研究調査」は補正を行っていない総額データである。

図12 主要国の大学部門研究開発費の推移

注:大学部門の定義は国により違いがあるため、国際比較の際に注意が必要。定義については「科学技術指標2023」※7を参照。

注:大学部門の定義は国により違いがあるため、国際比較の際に注意が必要。定義については「科学技術指標2023」※7を参照。

出所:文部科学省 科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2023 統計集」をもとに、医薬産業政策研究所が加工・作成

しかしながら、ほかの主要国の研究開発費が経年的に伸びているのに対し、日本は1998年に過去最高に達した後に2000年代以降はほぼ横ばいで推移していました。日本の過去10年間(2011年 vs 2021年)の研究開発費伸び率は、102%とほかの主要国(米国133%、中国※13250%、ドイツ156%、フランス132%、韓国177%)に劣っており、国際競争の観点からは心配な状況であることが示唆されました。

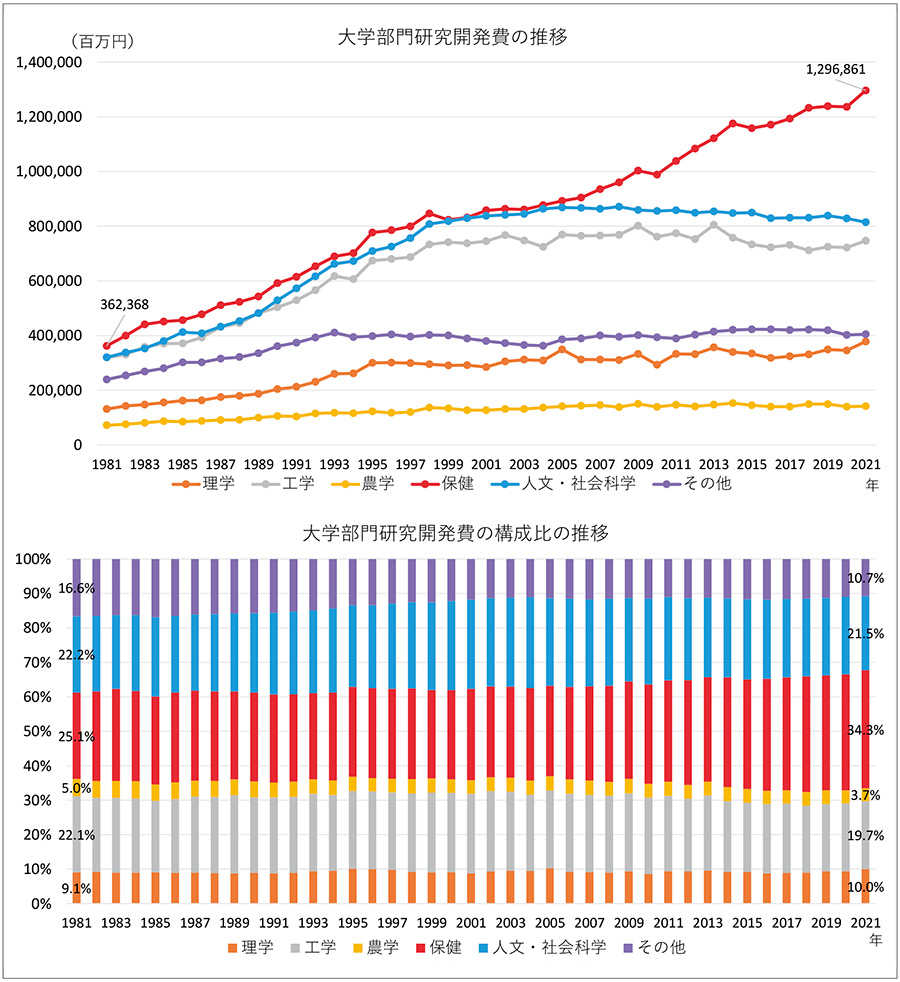

引き続き、創薬研究力との関係がより深いと想定される保健分野の状況を確認するため、日本の学問分野別の大学部門研究開発費・構成比の推移を調査しました。結果を図13に示します。なお、この値は教員人件費をFTE係数で補正していない金額であることには注意が必要です。1990年代後半までは、ほとんどの分野で研究開発費は増加傾向にありましたが、2000年代以降も増加し続けているのは保健分野のみでした。このため、保健分野の構成比も経年的に拡大しており、1981年に25.1%であった割合が2021年には34.3%まで拡大していました。

-

※13中国の過去10年間の伸び率は、データ欠落の関係で2008年と2018年を比較した値である。

図13 日本の学問分野別大学部門研究開発費・構成比の推移

注:本数値は、FTE係数で人件費分を補正していない金額である

注:本数値は、FTE係数で人件費分を補正していない金額である

出所:文部科学省 科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2023 統計集」をもとに、医薬産業政策研究所が加工・作成

前章において、科学技術政策研究所が優れた成果をあげた研究活動の特性を調査※8した旨を紹介しましたが、研究資金についても分析が行われていました。それによりますと、Top10%補正論文を算出した研究資金の金額は中央値490万円・最頻値100万円であり、比較的少額の研究資金で実施した研究も多い状況でした。またTop10%補正論文の46.5%は科学研究費補助金(科研費)を使用した研究の成果であり、比較的少額の科研費が重要な役割を果たしていることが指摘されていました。しかしながら、被引用度が特に高いTop1%補正論文は、高額の研究資金(2000万円以上)から生み出される傾向があることが統計的に強く示された旨が指摘されていました。類似の研究として、筑波大学・弘前大学が生命科学・医学分野における研究費と研究成果の関係を調査※14しています。結果として研究者にとっては、高額な研究費が得られるほど、より多くの研究成果を創出できるが、5000万円以上で研究成果創出が横ばい状態に達したこと、投資総額に対する研究成果創出効率としては、500万円以下の少額研究費を多数の研究者に配分するほうが、高額研究費を少数の研究者に配分するよりも多くの研究成果が得られたことが示されていました。

論文数で見た日本の研究力では、量的観点と質的観点の両面を押さえることが望ましい旨を2章で言及しました。量的観点に重きを置いた場合は、500万円程度の比較的少額の研究資金を幅広く配分することが望ましいと思われました。一方で、質的観点により重きを置いた場合は、ある程度高額(2000万~5000万円)の研究資金を配分することが望ましいと考えられました。研究資金は、国際競争に劣後しない金額・伸び率を確保する一方、その配分については質的・量的観点から戦略的に考えていくことが望ましいと思われます。

-

※14Ryosuke L. Ohniwa,et al. The effectiveness of Japanese public funding to generate emerging topics in life science and medicine. PLOS ONE. 18(8): e0290077.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290077

6. 日本のアカデミアの研究力に関する考察

日本のアカデミアの研究力を定量化し比較するに際し、研究開発のアウトプットである論文数の変化に着目し現状を俯瞰しましたが、論文数を見る際には、量的観点(全論文数)、質的観点(Top10・Top1補正論文数)との2つの視点を明確に区分・意識することが重要であることが確認できました。また、日本の研究力に影響すると思われる「ヒト」を見る際にも、研究者数を単純に見ることなく、研究業務に専従した時間割合を勘案したFTE研究者数と単純な人数であるHC研究者数を区分・意識することが大切であると思われました。さらに「カネ」を見る際にも、研究開発費には、教員人件費をFTE係数(研究専従換算係数)で補正したOECD推計値や教員人件費をフル計上した研究開発費があることを区分・意識することが重要と思われました。

日本のアカデミアの現状を大掴みした場合、結論的にはほぼ2000年代を境に、論文数で見た研究力、研究時間、研究人材、国際交流、研究資金等の複数の項目において潮目が変わったと捉えることができるのではないでしょうか。

7. おわりに

革新的創薬により国民の健康寿命を延伸するとの観点のみを考えた場合、グローバルな競争にさらされている日本の製薬産業が必ずしも日本のアカデミアに依拠する必要はなく、グローバルな産学連携を指向すべきとの考えも成り立ち得ると思います。政策研ニュースNo.71の政策研長岡貞男研究顧問・西村淳一客員研究員の研究※15において、日本の製薬産業が依拠している科学論文の約9割が外国論文であり、サイエンスのグローバルな進展の吸収能力が重要である旨が指摘されています。しかしながら一方で、国内サイエンス活用には先行優位性があり、その活用も重要である旨も指摘されています。この先行優位性を活かすためには、日本のアカデミアの研究力向上に日本の製薬産業が可能な限り貢献していくことが大切だと思われました。

さらに、日本の製薬産業には、日本の経済成長に貢献するとの役割も期待されています。日本の経済成長を考慮した場合、日本のアカデミアの研究力向上が日本の製薬産業のみならず他産業や社会発展にとっても重要となります。日本の製薬産業が実施可能なアカデミアへの貢献を果たし、ともに手を携えて成長していくことが、日本の創薬力向上のみならず国力向上や社会的発展にとっても重要であると思いました。

-

※15医薬産業政策研究所「日米欧創薬におけるサイエンスの貢献:特許と論文のマッチトデータからの示唆」政策研ニュースNo.71(2024年3月)

(医薬産業政策研究所 統括研究員 伊藤 稔、主任研究員 高橋 洋介、岡田 法大、森本 潔、椿原 慎治)