トピックス 「2022年度コード管理責任者・実務担当者会」を開催

製薬協コード・コンプライアンス推進委員会は2022年9月20日、「2022年度コード管理責任者・実務担当者会」を開催しました。2022年度は新型コロナウイルス感染拡大・予防の観点から、2021年度と同様にオンライン形式で開催いたしました。会員会社71社から、コード管理責任者とコード実務担当者が参加し、表1のプログラムに従って実施され、有意義な会となりました。以下、本会の概要を報告します。

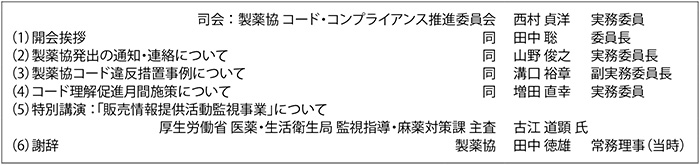

表1 「2022年度コード管理責任者・実務担当者会」プログラム

開会挨拶

会の開催に先立ち、製薬協コード・コンプライアンス推進委員会の田中聡委員長は、2022年度の本委員会の基本方針および4つの重点課題の概要を紹介しました。また、2022年7月29日に「令和4年度 販売情報提供活動監視事業報告書」が公開されたことを受けて、8月24日に当委員会より会員各社に、「製薬協コードの遵守徹底について」という通知文を発出したことを説明し、会員各社に対し当該報告書および本通知文を熟読のうえ、コードの遵守を求めました。

<基本方針>

「コード・コンプライアンス推進委員会は、会員会社が関連法令はもとより製薬協コード・オブ・プラクティスをはじめとする自主規範を遵守し、生命関連産業の一員として高い倫理観を持って社会的責任を果たすことを支援する」

製薬協 コード・コンプライアンス

製薬協 コード・コンプライアンス

推進委員会 田中 聡 委員長

<4つの重点課題>

-

・会員会社のコンプライアンス推進の支援

-

・透明性ガイドラインに基づく適切な情報公開の推進

-

・医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインへの対応

-

・行政および日本製薬団体連合会(日薬連)、医療用医薬品製造販売業公正取引協議会(公取協)、国際製薬団体連合会(IFPMA)等の国内外の関係団体との連携、情報の収集・発信およびフィードバック

製薬協発出の通知・連絡について

コード・コンプライアンス推進委員会の山野俊之実務委員長より、2016年7月に制定された「ホームページへのコンテンツ掲載に関する指針」について、その後の環境変化等に鑑み、指針本文の記載整備およびQ&Aの追加を行う改定が行われた旨の説明がありました。

製薬協コード・オブ・プラクティス違反措置事例

製薬協 コード・コンプライアンス

製薬協 コード・コンプライアンス

推進委員会 山野 俊之 実務委員長

コード・コンプライアンス推進委員会の溝口裕章副実務委員長より、措置の定義(製薬協の「措置」は会員会社に自主的な改善を求めることであること)、措置のレベル、措置レベルの判断基準等について、概要の説明が行われました。

また、措置等審査部会が作成している「措置事例集」について、社内の点検等に活用していただきたいと述べるとともに、新たに追加された2件について、概要および措置の視点等について説明が行われました。

最後に、会員会社による製薬協コード・オブ・プラクティスに反する行為について、法令違反の可能性もあるとして行政機関に会員会社が報告を行った場合は、当該報告事実について速やかに製薬協にも共有いただきたい旨の依頼がありました。

製薬協 コード・コンプライアンス

製薬協 コード・コンプライアンス

推進委員会 溝口 裕章 副実務委員長

コード理解促進月間施策について

コード・コンプライアンス推進委員会の増田直幸実務委員より、2022年度のコード理解促進月間の施策について説明が行われました。

はじめに2022年度のテーマは、2021年度に引き続き「誠実な行動で社会の期待に応えます」に決定したこと、サブタイトルは、一人ひとりの意識と自覚が大切であることを改めて示すために、「一人ひとりが責任者」としたことを説明しました。

コード理解促進月間のポスターデザインの意図については、製薬企業で働く人々のさまざまな職種や場面をイラストで表現し、誠実な行動で社会の期待に応えるためには、一人ひとりが責任者としての意識と自覚が大切であるとの意味を込めたことを説明しました。

続いて、ポスターの掲示および点検項目、ポスターの電子媒体について説明が行われ、製薬協コード・オブ・プラクティス解説資料の紹介も行いました。

製薬協 コード・コンプライアンス

製薬協 コード・コンプライアンス

推進委員会 増田 直幸 実務委員

特別講演

厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課主査の古江道顕氏が「『販売情報提供活動監視事業』について」と題した講演を行いました。

古江氏は、2021年度の「医療用医薬品の販売情報提供活動監視事業」の経緯・概要の説明の後、2021年度事業の結果概要について、2020年度に比べ、違反が疑われた項目・件数ともに増加している、ただし、コロナ禍で情報提供体制に動きがある中では、件数の大小について評価は難しいと述べました。次に、主な疑義報告事例を採り上げ、ポイントを解説しました。

その他の事例として、報告書に掲載されている事例、掲載していないが注意が必要な事例についても触れました。後者については、安全性の面で説明が足りない事例、他社誹謗表現として注意が必要な事例について説明がありました。

厚生労働省 医薬・生活衛生局

厚生労働省 医薬・生活衛生局

監視指導・麻薬対策課 主査 古江 道顕 氏

さらに、2021年度監視事業のまとめとして、主な結果に対する考察、製薬企業や業界団体に求めること、今後の課題等について解説しました。製薬企業や業界団体に求めることとして、医療関係者が必要とする情報が適時適切に提供されないこと自体も問題であり、医療に支障が生じないよう販売情報提供活動を実施することについて述べました。また、組織としてMRの教育をしっかり行うこと、コンプライアンス遵守のさらなる徹底、企業主催のセミナーにおける医療関係者への情報提供が不適切な販売情報提供活動につながる恐れがないか、製薬会社自身がスライド内容等の確認を行うこと等についても説明がありました。

最後に、2021年8月1日に施行された改正薬機法のうち、虚偽・誇大広告による医薬品の取引にかかわる課徴金納付制度について解説がありました。現在まで、この課徴金納付制度の対象となる事案は発生していないが、引き続き適正な販売情報提供活動をお願いしたい、との依頼で講演を締めくくりました。

謝辞

製薬協の田中徳雄常務理事(当時)は、コード管理責任者・コード実務担当者の本会への参加に対して謝意を表すとともに、特別講演演者の古江氏に謝辞を述べました。

続いて、販売情報提供活動監視事業はすでに7年実施されているが、MRが目の前の先生方を全員モニターであると思って活動すること、および講演会、説明会での使用スライドの最後に主催製薬会社の直接の連絡先を掲載すること等により、不適切な活動があれば速やかにそれを止めさせることが必要であると述べました。さらに講演会の役割者に対しては、製薬会社から見れば適正使用推進のための講演会であることを、講演依頼の際に丁寧に説明するよう会員会社に対して依頼しました。

最後に、2013年より現職を務めさせていただいたことへのお礼を述べました。今後はコード管理責任者・実務担当者等、コンプライアンスの部門を中心に会社を明るく引っ張っていってほしい、MRが現場で倫理観を発揮できるように教育してほしい、自社だけ良ければ良いという考えではなく、透明性の高い信頼を得られる産業であり続けることを望む、とのメッセージで締めくくりました。

製薬協 田中 徳雄 常務理事(当時)

製薬協 田中 徳雄 常務理事(当時)

(コード・コンプライアンス推進委員会 実務委員 森 桃子)