「第42回 広報セミナー」を開催 ~患者当事者・家族視点での広報活動~

2024年12月20日

製薬協広報委員会は、2024年10月21日にコングレスクエア日本橋において「第42回 広報セミナー」を開催しました。広報セミナーでは、製薬産業を取り巻く環境や広報関連トピックスをテーマに情報共有が行われます。今回のテーマは「患者当事者・家族視点での広報活動」と題して、特定非営利活動法人(NPO法人)ASrid専従研究員の江本駿氏に講演を依頼しました。

講演の様子

講演の様子

江本氏は、患者報告アウトカム(Patient Reported Outcome、PRO)の評価解析が専門で、ASridでの活動を通じて、患者視点での広報活動のトレンドの変化や最近の事例などについて豊富な見識をお持ちです。本講演では、そうした見識をもとに、参加者にとって日々の広報活動や事業に役立つ知見を提供いただきました。当日は製薬協の広報委員に加え、会員会社の広報担当者もオンラインで聴講し、総数84名(会場23名、ウェブ61名)の参加となりました。事後アンケートでは「知らないことが多く非常に勉強になりました」「なかなか聴くことができないテーマ」「この世界を深く理解できました」「患者さん目線での留意点、改善点が勉強になりました」といった、テーマの重要性とともにそこに触れる機会の意義を感じさせるコメントが多くありました。

以下、セミナー内容の採録を紹介します。

患者当事者・家族視点での広報活動

NPO法人ASrid 専従研究員 江本 駿 氏

はじめに

私が所属しているNPO法人ASridは、Rare Disease Day(世界希少・難治性疾患の日)の日本開催事務局を務めており、今年2月にこの会場で15周年イベントを開催しました。このイベントでは、企業展示ブースや疾患啓発パネル、広報資材などが展示され、とても貴重な機会となりました。私は大学でPROや患者会の運営、PPI(Patient & Public Involvement)の研究・実践を行ってきました。また、小児慢性特定疾病の元患者として、患者視点からもお話ししたいと思います。

ASridの紹介

ASridは、患者・家族、製薬企業や医療従事者、行政といった単独では解決が難しい希少・難治性疾患領域の課題に対して、中間機関として利害調整や第三者調査などを行うNPO法人です。2014年に設立され、今年で11期目です。PROの研究だけでなく、実践に活かすために患者さんとともに活動しています。医師の視点からだけではなく、患者さん自身の視点でエビデンスを作り、その声を活かす取り組みを進めています。異なるバックグランドを持つ専門家が参画し、希少疾患のレジストリ運用や国際連携事務局などさまざまな活動を行っています(図1)。

図1.所属組織の紹介(ASrid)

図1.所属組織の紹介(ASrid)

希少・難治性疾患、難病とは

次に希少疾患についてご紹介します。希少疾患は1疾患あたりでみると患者数が非常に少ないですが、すべての希少疾患をあわせると全世界で約3億人、世界人口の約5%が影響を受けています。米国国立衛生研究所(NIH)の発表では6,000弱の希少疾患があり、サブタイプを含めると約2-3万あります。これは公衆衛生上、非常に大きなインパクトです。

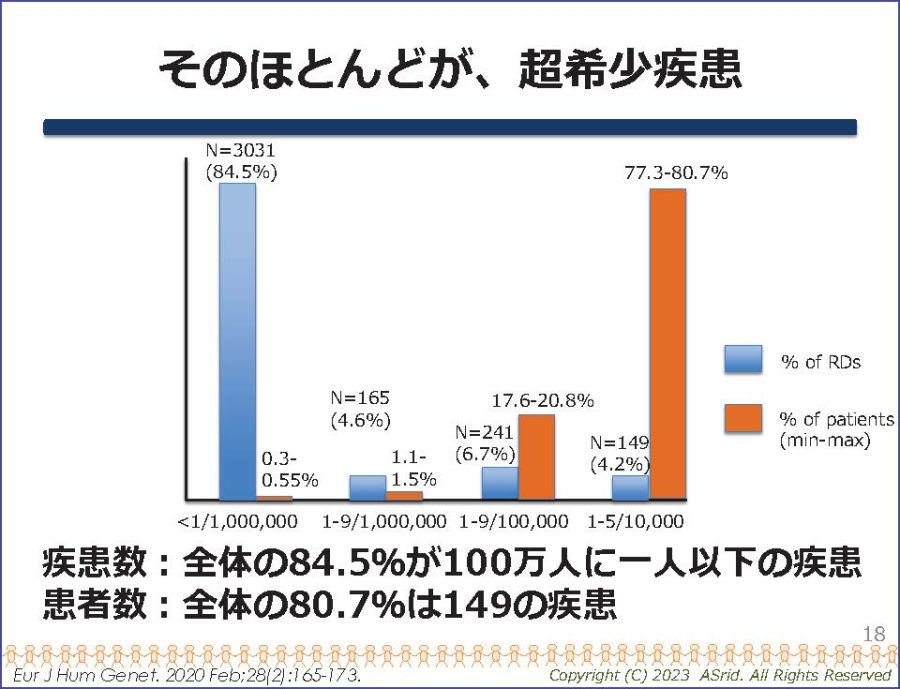

具体的に見ると、100万人に1人以下の疾患が約3,000あり、全体の84.5%の希少疾患が罹患率0.3%以下の疾患です(図2)。これにより、調査や研究開発が難しく、診療科の特定や主治医の特定も患者さんにとって難しい問題となります。

患者数、専門医、エビデンスが少ないため、薬の研究開発も進まず、社会から孤立しがちです。診断確定までに5-7年かかり、治療法があるのは希少疾患の5%未満で、高額な治療費が続きます。目に見える疾患と目に見えない疾患があり、私のかかっていた周期性嘔吐症も普段は元気そうでありながら、発作が起きると急に倒れることがあります。

患者さんやご家族にとってのつらさは、医学的な視点からの「治りづらさ」と、医療費や社会的孤立といったような「生きづらさ」の2つがあります。

図2.そのほとんどが、超希少疾患

図2.そのほとんどが、超希少疾患

患者サイドが必要としている情報

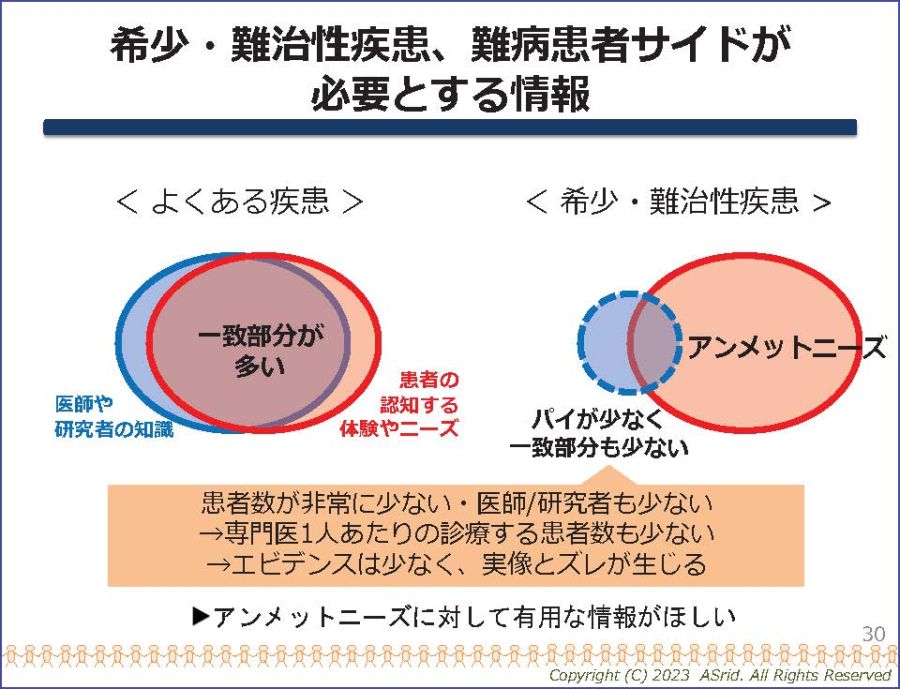

では、患者サイドがどんな情報を必要としているかについてお話しします。それは希少・難治性疾患の患者さんの体験やニーズに関する情報です。よくある疾患、たとえばインフルエンザの場合、患者さんの体験と医者の知識はほぼ一致しています。しかし、希少・難治性疾患では医者や研究者の知識が少なく、患者さんの体験とはズレがあります(図3)。

図3.希少・難治性疾患、難病患者サイドが必要とする情報

図3.希少・難治性疾患、難病患者サイドが必要とする情報

患者サイドは、治りづらさや生きづらさに対する情報を求めています。治りづらさに関しては早期診断方法や治療法、専門医の情報などが必要です。一方、生きづらさに関しては医療費や合理的配慮、利用可能な制度、患者さんの体験共有などが大切です。

患者さんやそのご家族は、その疾患に対する対処法に非常に詳しいことがあります。このエキスパート知識を活かし、適切な協働を通じて有効なエビデンスの創出や情報発信ができると考えています。

ASridで経験した事例・実施した事例

ASridが患者さんやご家族と協働により情報を作り、発信をした事例についてお話しします。まず、医療型短期入所施設に関する事例です。調査を実施した当時、施設によって日中活動の充実度が異なり、一部施設は豊富な日中活動を提供していましたが、多くは医療ケアのみに留まっていました。そこで、我々はその日中活動の効果を調査し、施設利用者のQOLの変化を明らかにしました。これにより、日中活動の意義と課題に対する関係者への理解を広げ、政策立案においても関係者の尽力もあって2021年に日中活動支援加算が実現しました。

また、ある製薬企業と協力して、ある疾患に関するPROのエビデンスを作成し、広く発信しました。患者数が少ないため、専門医や患者会の協力を得て調査を行い、QOL関連情報を学会でも発表する予定です。

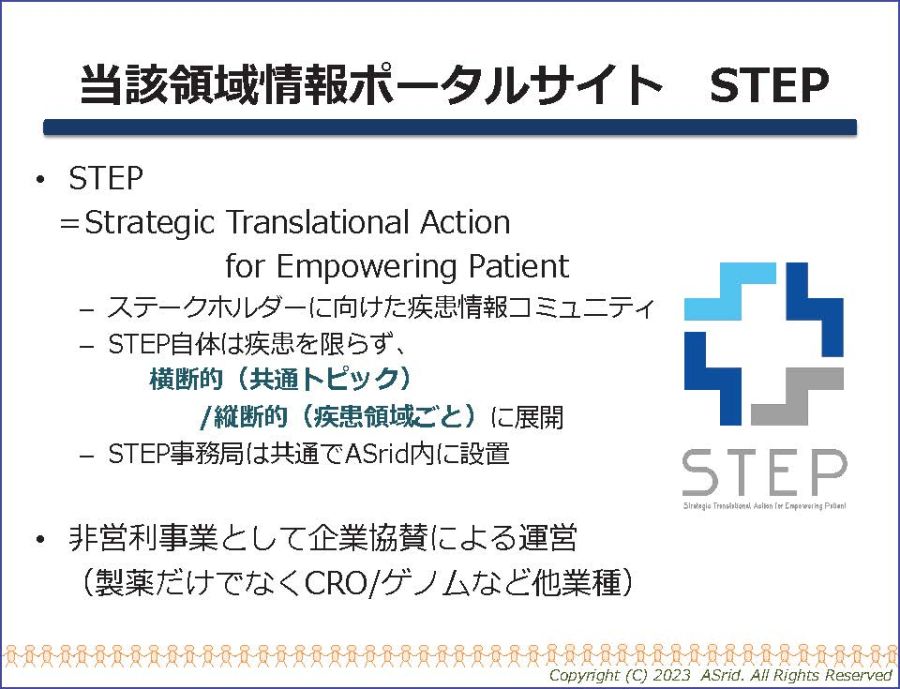

最後に、情報の集約と発信を目的とした「STEP」プロジェクトです。各ステークホルダーから情報を集め、サイトに掲載しています。この取り組みで患者会がない疾患にも情報を届けることができています(図4)。

これらの事例を通じて、ASridは患者さんやご家族と協力し、重要な情報を発信し続けています。

図4.当該領域情報ポータルサイト STEP

図4.当該領域情報ポータルサイト STEP

患者会と他ステークホルダーとの連携状況

最後に、患者会と他のステークホルダーとの連携状況について調査結果をもとにお話しします。

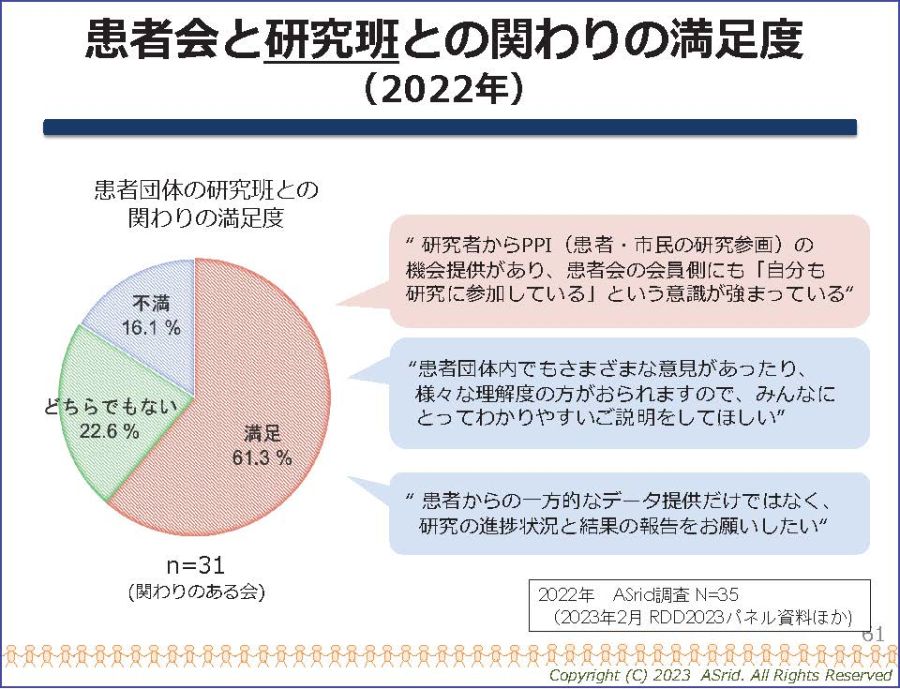

まず、研究班との関わりについてです。2012年から実施している患者団体へのアンケートによると、協力する患者会は増えてきていますが、一方的なデータ提供のみで結果のフィードバックが少ないことに対する不満もあります。関わりが満足と回答した団体は6割程度です。

企業との関わりは、2022年の調査によると、患者会の3割が企業と協力経験があります。企業での講演活動は増えていますが、研究・開発等に関する活動は少ないのが現状です。関わりが満足と回答した団体は3割程度です。企業との継続的な連携・活動を望む声が多くあります(図5)。

患者会は基盤が弱い場合も多く、サポートが必要ですが、この点についてはさらに社会的な議論が必要だと考えています。

図5.患者会と製薬企業との関わりの満足度(2022年)

図5.患者会と製薬企業との関わりの満足度(2022年)

まとめ

希少疾患や難治性疾患の領域では、エビデンスが少ないことが再三強調されています。このエビデンスの少なさから、医療者や研究者の知識が患者サイドの経験や実情とズレてしまっていることが多々あります。患者サイドは治りづらさや生きづらさに対する情報を求めており、共通の有用な情報として患者サイドの経験や知識、ニーズを整理・発信することが重要です。また、企業内での情報の独占については、適切な情報提供のあり方をともに議論していきたいと考えています。

(広報部 部長 神野 明)