製薬協メディアフォーラム「感染症対策の二大課題:薬剤耐性菌の対策と予防接種に対する正しい理解について考える」開催報告

製薬協は、2025年9月3日に「感染症対策の二大課題:薬剤耐性菌の対策と予防接種に対する正しい理解について考える」と題したメディアフォーラムを開催しました。本フォーラムでは、感染症対策における喫緊の課題である「薬剤耐性(AMR)菌の対策」と「予防接種に対する正しい理解」をテーマに、産学官連携での取り組みを深く掘り下げ、最新の知見をメディアの方々に紹介。感染症の未来を守るために、メディアの方々とともに現状を理解し、今後の対策について考える貴重な機会となりました。

フォーラムは二部構成で実施され、第一部ではAMR対策に関する最新動向、第二部では予防接種に関する正確な情報を可視化し届ける仕組みづくりについて焦点を当てました。本稿では、「はじめに」と国際委員会が企画した第一部の講演内容についてご報告します。

はじめに:「国立健康危機管理研究機構(JIHS)の設立の意義と目的」

厚生労働省 健康・生活衛生局 感染症対策部長 鷲見 学 氏

本講演では、2025年4月に設立された国立健康危機管理研究機構(JIHS:ジース)の設立意義と目的について紹介がありました。

鷲見氏は、まず、新型コロナウイルス感染症パンデミックの経験を通じて、政府における司令塔機能の整備と科学的知見に基づく政策判断を支える専門家組織の強化が不可欠であるという認識が深まったことを説明しました。この背景には、2022年6月の有識者会議報告書での提言を受け、データ収集、分析、そして政府への提言といった専門家組織の役割の強化が求められたことがあります。これを受けて、2022年9月には「新型コロナウイルス感染症対策本部」の決定により、内閣感染症危機管理統括庁の設置が決定され、同時に厚生労働省内に感染症対策部が新設されました。さらに、国立感染症研究所(NIID)と国立研究開発法人国立国際医療研究センター(NCGM)を統合し、新たな専門家組織としてJIHSが創設されることとなりました。

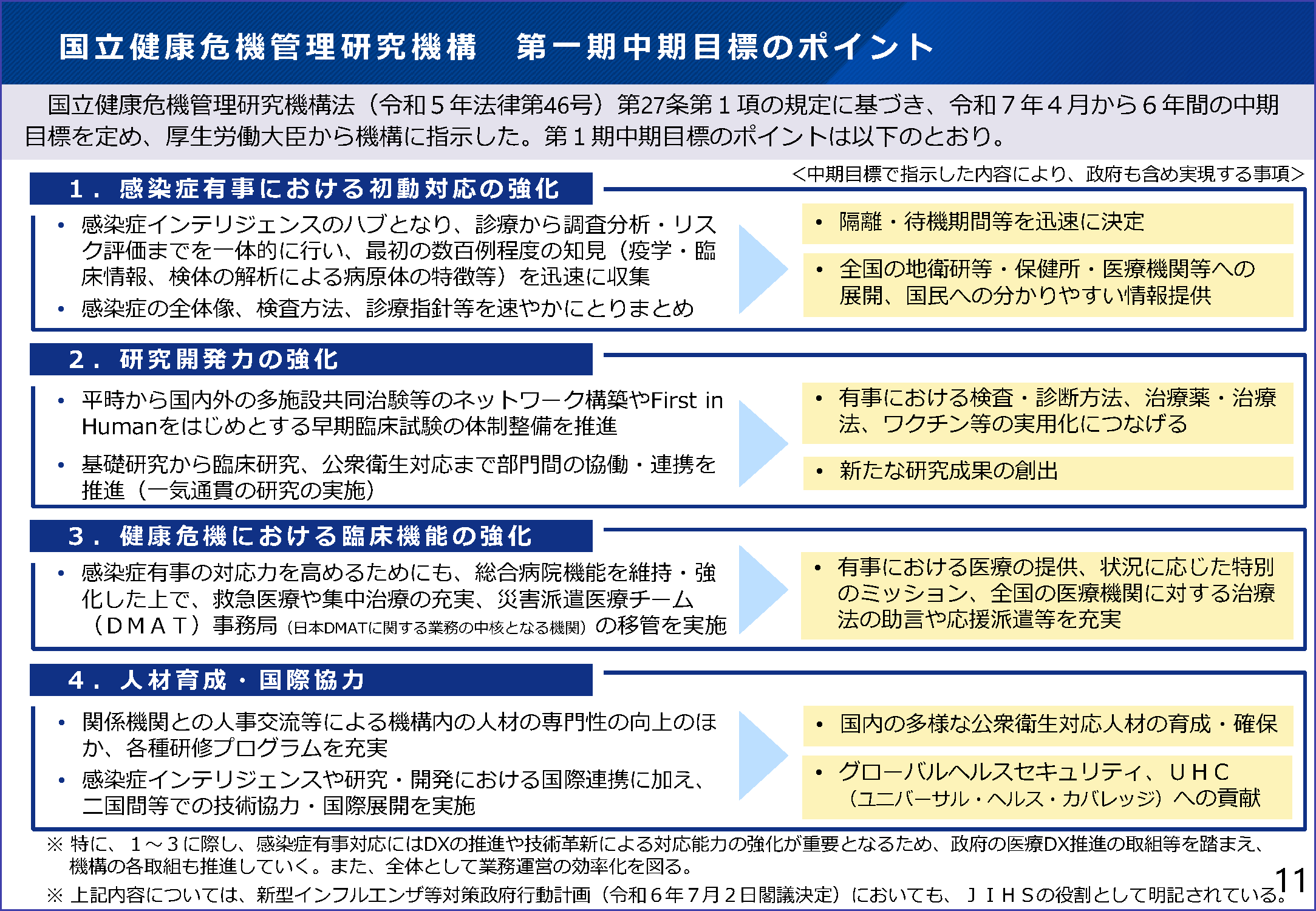

JIHSの主要な目的は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)改正により強化される全国的な情報基盤、ならびに基礎から臨床までの一体的な研究基盤の構築、そして外部組織との連携を通じて質の高い科学的知見を獲得し、それを統括庁や厚生労働省の感染症対策部に迅速に提供することです。この組織は特別の法律(国立健康危機管理研究機構法)に基づき、政府の全額出資により設立され、厚生労働大臣が定める中期目標に基づき中期計画を作成し、業務を推進します。

JIHSは、旧国立感染症研究所(北里柴三郎博士が初代所長を務めた伝染病研究所に端を発する)と旧国立国際医療研究センター(元陸軍病院)が統合されたものであり、その目的と機能は多岐にわたります。特に重要なのは、感染症のインテリジェンス基盤の強化であり、情報収集、分析、リスク評価を通じて政府への情報提供を行うことです。また、基礎研究、臨床研究、疫学研究を一体的に推進し、民間企業(産業界)・アカデミアとの連携を強化することで、治療薬、検査法、ワクチンといった感染症の三点セットの「武器」の迅速な開発を支援します。地方衛生研究所との連携や国際連携も重視され、国境を越えた感染症対策ハブとしての役割が期待されています。中期目標には、有事の初動対応強化(ファースト・フュー・ハンドレッド:FF100の知見収集等)、研究開発力強化、臨床機能強化、人材育成、国際協力などが盛り込まれており、定量的な目標設定も行われています。最後に、国立国際医療研究センターと国立感染症研究所との統合によるシナジー効果によって今後画期的な研究成果が創出されることへの期待が述べられ、講演は締めくくられました。

第一部 講演1.「AMR対策におけるJIHSの役割に関して」

国立健康危機管理研究機構 理事 四柳 宏 氏

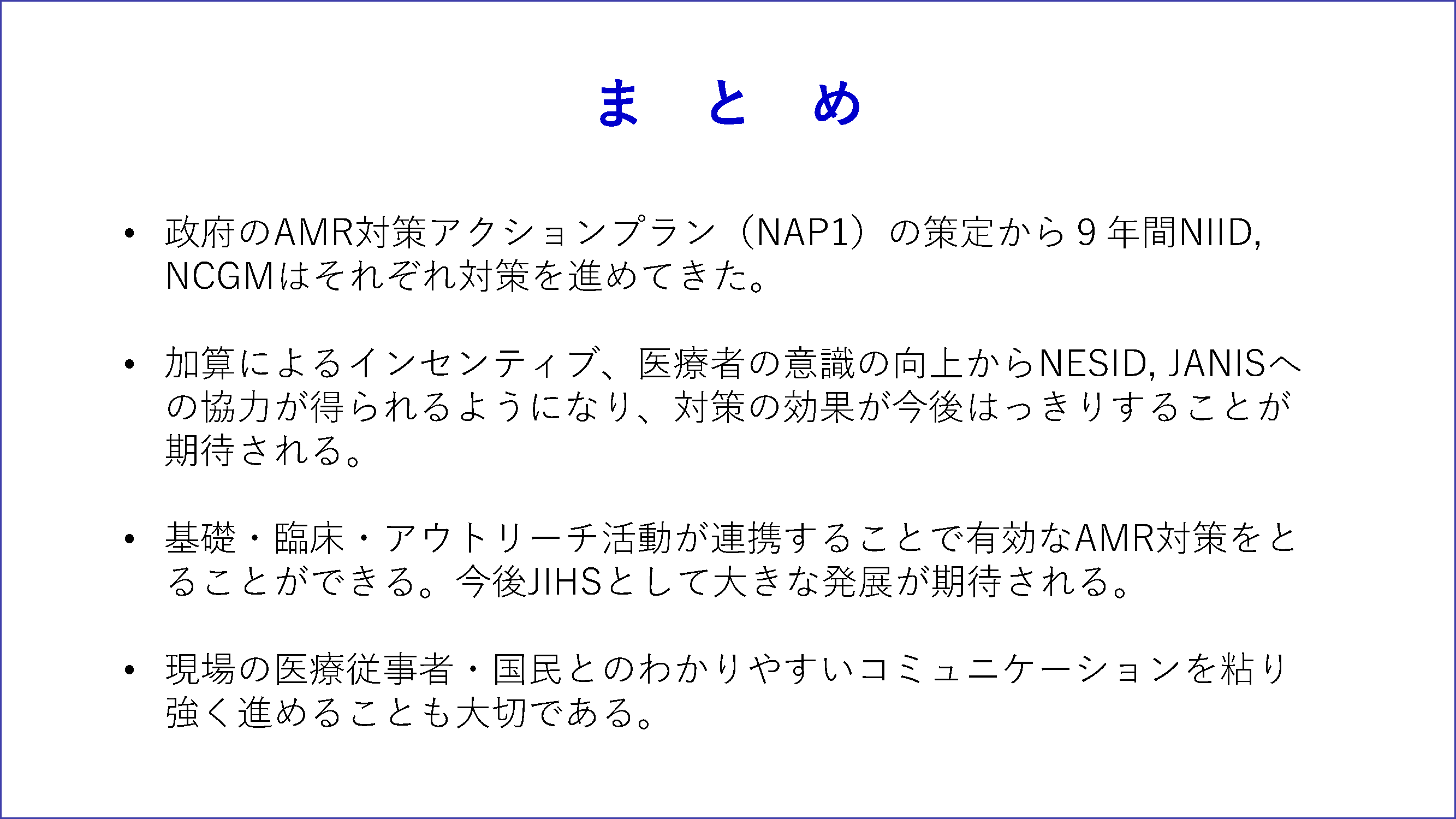

本講演では、「AMR対策におけるJIHSの役割に関して」と題し、薬剤耐性菌(AMR)対策における国や医療機関、そして国民への感染症インテリジェンス機能について、多角的な視点からの解説がありました。

国や医療機関に対する感染症インテリジェンスの機能

四栁氏はまず初めに、AMR対策における情報収集とサーベイランスの重要性として、国内で稼働しているAMR対策のための複数のサーベイランスシステムについて紹介しました。感染症法に基づく全数届出システムである感染症発生動向調査(NESID)は、指定感染症の発生状況を国が網羅的に把握する基盤です。一方、医療機関が自主的に参加する院内感染対策サーベイランス(JANIS)は、薬剤耐性菌情報を報告するシステムで、診療報酬加算によって参加施設が増加していること、各医療機関が自施設の状況を全国データと比較して対策を講じるうえで重要であることが述べられました。また、抗菌薬の使用量や院内感染データを収集する感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)は、医療機関へのフィードバックを通じて抗菌薬の適正使用推進に貢献していること、さらに診療所における抗菌薬適正使用支援システム(OASIS)も2024年4月から開始され、多数の診療所が参加していることが紹介されました。これらのシステムは、医療現場におけるAMRの状況を多角的に把握し、適切な介入を行うためのインテリジェンス基盤の強化に役立っています。

AMRの動向としては、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)の分離割合は減少傾向にある一方、近年ではグラム陰性桿菌(特に大腸菌など)の薬剤耐性が新たな課題として浮上しており、広域スペクトルβ-ラクタマーゼ(ESBL)産生菌のような多剤耐性大腸菌の存在が世界的な問題であると述べました。これに対し、JIHSは人だけでなく動物や環境を含めたワンヘルス・アプローチを、世界保健機構(WHO)を筆頭とした国際的な動向と連携し推進しており、マレーシアやインドネシアへのゲノム解析などの技術支援も行っていることが紹介されました。

国民に対する感染症インテリジェンスの機能

JIHSは、国民に対してもAMRに関する情報をわかりやすく伝え、正しい理解を促進することを目指しています。

講演では、わかりやすいウェブサイトの制作や、親しみやすいキャラクターやすごろくゲームなどの啓発ツールの活用を通じて、子どもから大人までがAMRについて学べる機会を提供している事例が紹介されました。これは、遊びながら抗菌薬の知識を身につけ、AMRへの理解を深めてもらうことを目的としています。また、医療従事者に対しても、AMR対策が患者の予後改善のために必要であることの重要性を啓発しています。メディアの方々とのコミュニケーションも、国民への正確な情報伝達において非常に重要であると認識していることが強調されました。

第一部 講演2.「抗菌薬の持続的開発とAMR対策」

日本製薬工業協会 専務理事 森 和彦 氏(開催当時)

本講演では、製薬企業の視点から抗菌薬の持続的な開発とAMR対策の課題についての解説がありました。

感染症は、がんや生活習慣病の影に隠れがちですが、人類にとって常に脅威であり、2020年に発生した新型コロナウイルス感染症のパンデミックを契機に、感染症対策として治療薬、診断法、ワクチンの開発が不可欠であることが再認識されました。

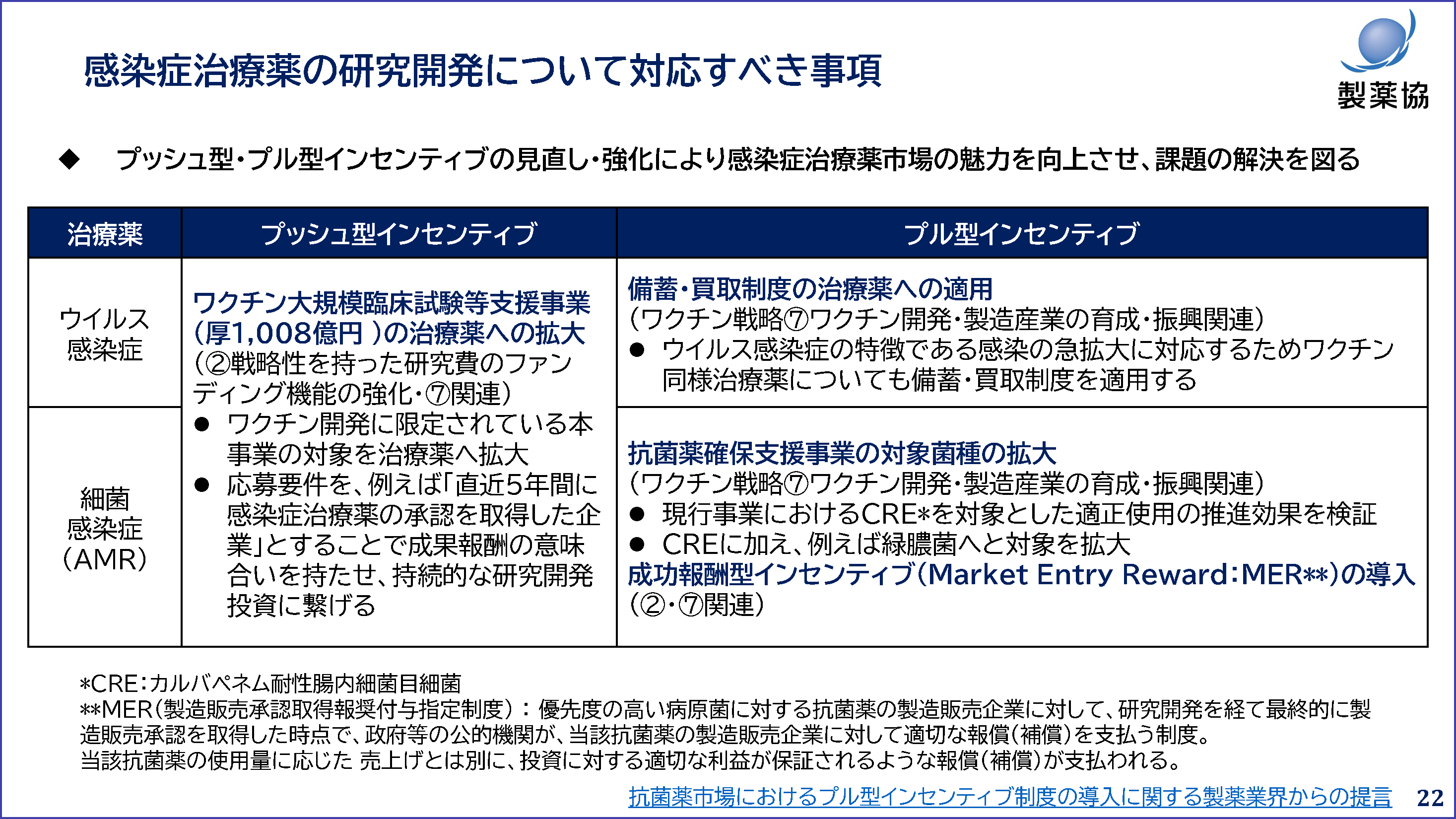

一方で、製薬企業にとって新規抗菌薬の開発は、収益性の低さから事業化が極めて困難であり、世界的に本疾患領域からの撤退が相次いでいます。日本でもAMR対策アクションプランにより抗菌薬の使用量削減が進められており、結果として市場規模の縮小に繋がり、企業の開発意欲をさらに低下させています。また重症患者向け抗菌薬の使用量削減目標についても、高齢化の影響で達成が難しい状況となっています。

こうした中で、製薬協は、2025年9月2日に開催された政府の感染症協議会において、感染症領域の事業性改善の必要性について提言しました。本提言では、AMRの脅威がますます拡大する中、抗菌薬等の安定的な供給を継続するために、企業が持続可能な形で開発・製造を行える環境整備が不可欠と訴えました。

本講演で森氏は、抗菌薬開発・製造における重要課題として、感染症協議会で提示した以下の3点について言及しました。

-

治験環境の整備・拡充

平時からの臨床試験体制の強化と、有事における医療機関のキャパシティ確保は急務、特に、アジア地域での国際共同治験ネットワーク形成(現在はJIHSに引き継いだNCGMの取り組みなど)の継続が必要。

-

製造能力の確保

パンデミック時の急増する需要に対応するため、国内の製造キャパシティの強化が重要。それに加え、原料供給の不安定さや環境規制によるコスト増などの課題に対し、近隣諸国との連携による補完は有効な手段の1つ。

-

産業の育成・振興

市場原理だけでは持続的な抗菌薬開発は困難、研究開発段階への支援(プッシュ型)に加え、製品化後の買い上げや報奨(プル型インセンティブ)が不可欠。プッシュ型支援のみでは企業の倒産を防げなかった米国での事例もあり、政策的な市場性改善が必要。

さらに、これらの課題につき政府内で理解は進みつつあるものの、財源などの課題も依然として存在しており、問題解決を難しくしていることを付け加えました。

最後に、感染症領域の医薬品開発・生産は国策としての産業基盤強化の重要性や、医療現場・アカデミア・製薬企業が一体となって連携・協力していくことの必要性を改めて強調し、講演を締めくくりました。

本メディアフォーラムの「はじめに」と第一部では、JIHSの設立が、コロナ禍で露呈した感染症対策の課題解決に向けた政府全体の取り組みの一環であること、そしてJIHSが科学的知見の提供、AMR対策、そして民間連携を促進する中核機関として期待されていることが明確に示されました。また、AMR対策においては、緻密なサーベイランスシステムとワンヘルス・アプローチの重要性が強調され、感染症という国境のない脅威に対して、国際的な連携と国民一人ひとりの理解が不可欠であることが再認識されました。一方で、製薬企業の立場からは、抗菌薬開発の事業性の低さが根本的な課題として横たわっており、研究開発から安定供給に至るまでのエコシステムを再構築するためには、政府による政策的な支援(特にプル型インセンティブ)が不可欠であることが強く訴えられました。

感染症の脅威から私たちの未来を守るためには、これらの多岐にわたる課題に対し、産学官がそれぞれの役割を果たしつつ、緊密に連携していくことが極めて重要であるとの共通認識が示されたフォーラムとなりました。

(国際委員会 粟村 眞一朗、酒井 俊明、中村 篤史)