「第6回 日韓医薬品規制に関するシンポジウム」を開催 日韓両国の医薬品規制当局と産業界が一堂に会し、共通課題を議論しました

2025年7月17日、東京・日本橋の野村カンファレンスホールにて「第6回日韓医薬品規制に関するシンポジウム」が開催されました。本シンポジウムは日韓国交正常化60周年、韓国製薬バイオ協会(KPBMA)創立80周年、日韓薬事規制協力に関する覚書締結10周年という節目の年に開催され、両国の規制当局と製薬業界から多数の参加者が集まりました。

開会式で強調された日韓協力の重要性

開会式では、KPBMA副会長のイ・チェグク氏が「両国の医薬品産業の発展と協力関係の深化に向けた重要な機会」と述べ、2003年の第1回シンポジウム以来の発展を振り返りました。製薬協の木下賢志理事長は「両国が直面する共通課題に対して、知見を共有し解決策を模索する貴重な機会」と強調しました。

韓国規制当局(MFDS)の医薬品安全局長のキム・サンボン氏は日韓両国の薬事規制協力に関する覚書締結から10周年を迎える意義を強調し、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)理事長の藤原康弘氏は「当局・産業界・アカデミアの協働とともに、エコシステムを効果的に機能させることが革新的医薬品の開発と患者アクセスの向上に不可欠」と述べました。

10周年記念セッションでアンメットニーズへの対応を議論

薬事規制協力に関する覚書締結10周年記念セッションでは、PMDAの松本潤氏が希少疾患や小児疾患に対する医薬品開発促進のための制度整備について説明し、MFDSのキム・ヨンジュ氏は韓国のGIFT制度や希少医薬品のデータ保護期間延長などの取り組みを紹介しました。

パネルディスカッションでは、新規モダリティ技術への対応やグローバルな開発動向に合わせた規制の枠組みづくりの重要性が確認されました。

両国の最新規制動向を共有

基調講演では、厚正労働省の猪熊泰子氏が2025年5月に公布された改正医薬品医療機器等法の概要を説明し、MFDSのイ・ネリ氏は規制科学革新法の全面改正やデータ保護制度の新設など韓国の最新規制動向を紹介しました。

質疑応答では、日本のバイオベンチャー支援の対象範囲や、韓国の生産コスト上昇に対する薬価での対応などについて活発な議論が交わされました。

臨床開発環境の改善およびRWD/RWEの活用

臨床開発環境のセッションでは、製薬協医薬品評価委員会の岡安綾子委員が日本の臨床開発の課題と効率化への取り組みを紹介し、KPBMAのイ・ソンオ氏はAI基盤のプロトコル設計や分散型臨床試験など、デジタル技術を活用した臨床開発の加速化策を説明しました。

PMDAの栗林秀明氏とMFDSのアン・ミリョン氏は、それぞれの国際共同治験促進策 について報告しました。岡安氏からは個別化医療の進展にも考慮し、治験を促進するための施策として、「現状においては患者さんがアクセス可能な治験の情報が限定的である。より容易に治験の情報にアクセスでき、患者さんの側からも治験をみつけることができるような仕組みが必要になってくる」とコメントがありました。 また、RWD/RWEセッションでは、PMDAの浦田雅章氏が日本のレジストリの承認申請等への活用状況と関連ガイドラインについて説明し、MFDSのチョン・ミョンフン氏は韓国の医療ビッグデータを活用した承認事例を紹介しました。

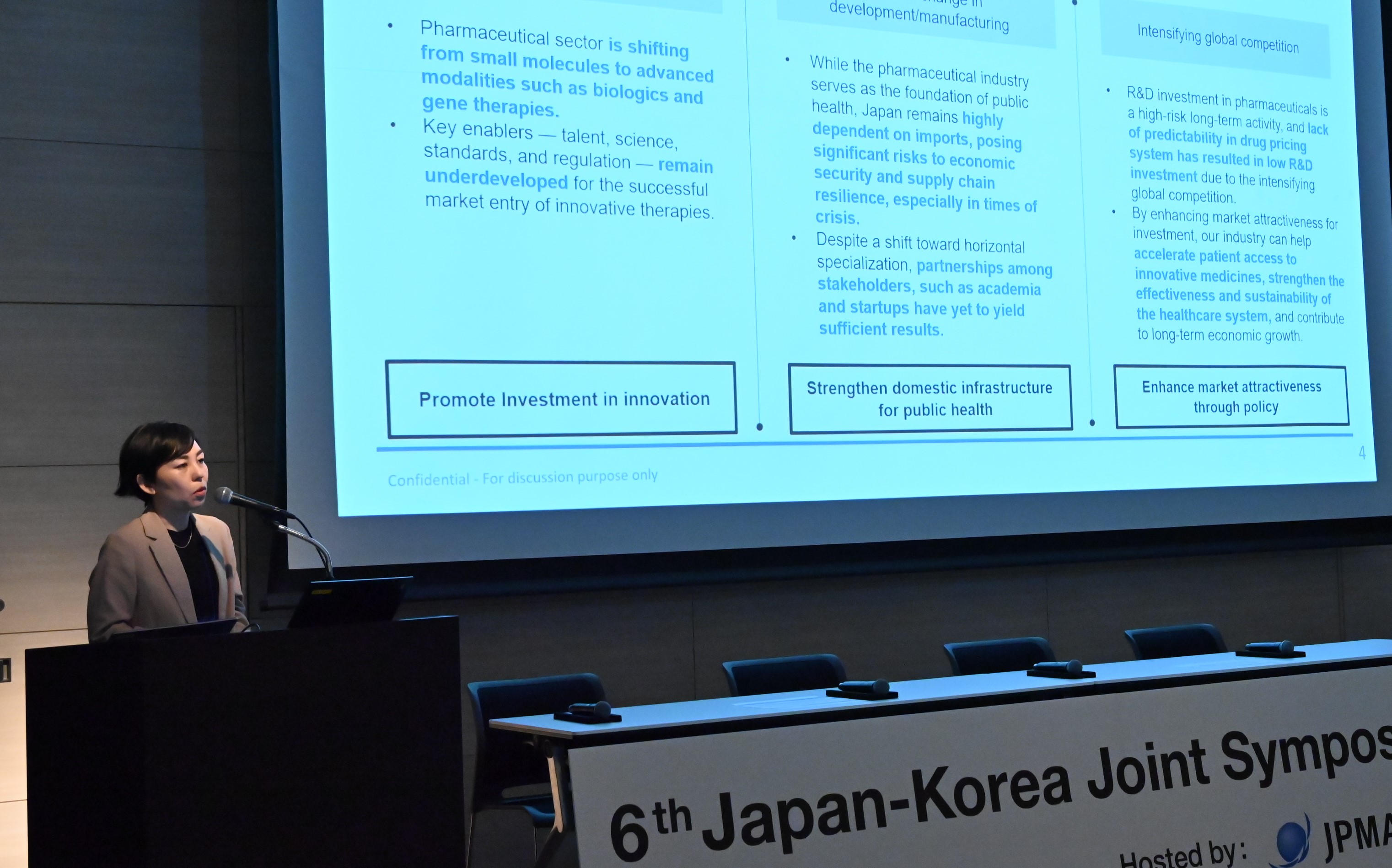

マーケットアクセス患者アクセス改善戦略のセッションでは、HIRAのキム・クヒ氏が韓国の健康保険制度と医薬品給付の仕組みを説明し、厚労省の冨士原海太氏は日本の薬価算定システムと革新的医薬品の評価制度を紹介しました。製薬協国際委員会の間宮真矢委員とKPBMAのキム・ジニ氏は、それぞれの産業界の視点から課題と提言を述べました。

韓国健康保険審査評価院(HIRA)のキム・クヒ氏は、韓国の単一保険者システムと革新的医薬品への条件付き給付制度について解説し、少子高齢化の中でも研究開発企業への適切な補償とのバランスを模索していると述べました。厚労省の冨士原海太氏は日本の薬価算定システムにおける革新性加算制度を紹介し、ソバルディの70%加算事例を挙げながら、安定供給確保のための不採算品再算定などの措置を説明しました。製薬協の間宮真矢委員は医薬品産業の経済貢献を強調する一方、継続的な薬剤費削減が投資環境を悪化させることへの懸念を表明し、省庁横断的な対話と官民の継続的な議論、そして予見可能性の向上の重要性を訴えました。KPBMAのキム・ジニ氏は韓国製薬業界のR&D投資状況と国内開発新薬の評価問題を指摘し、日韓協力によるグローバルサプライチェーン構築を提案しました。パネルディスカッションでは、患者・当局・業界の三者によるWin-Win-Win関係の構築に向け、透明性の高い評価プロセスとメリハリのある薬価政策の重要性が確認されました。

薬価制度と産業発展政策

薬価制度と産業発展政策のセッションでは、梨花女子大学のアン・ジョンフン氏が韓国の薬価事後管理制度の課題と改善提案を行い、厚労省の冨士原海太氏は日本の薬価制度と産業政策のバランスについて説明しました。

質疑応答では、韓国で検討中のR-Zone導入や両国におけるドラッグ・ラグ/ロス問題への対応についても議論されました。

今後の協力継続を確認

閉会式では、KPBMA副会長のイ・ジェグク氏が「予測可能な環境整備が産業発展の鍵」と述べ、次回第7回シンポジウムの韓国開催を予告しました。製薬協国際委員会の村上伸夫委員長は「限られた財政の中で、革新的医薬品の評価と経済性のバランスをどう取るかという難題に対し、官民日韓一体となった取り組みを継続していくことが重要」と強調しました。厚生労働省大臣官房審議官の佐藤大作氏は「日韓両国が直面する共通課題に対し、率直な意見交換ができたことは大変有意義だった」と評価しました。

シンポジウム終了後には、参加者間の交流を深めるネットワーキングレセプションが開催されました。

(国際委員会 アジア部会 韓国グループ リーダー 小山 辰也、幸松 邦彦、市場サブリーダー 林 訓弘、薬事サブリーダー 水原 寿紀、鄭 至淵)