製薬協メディアフォーラム 重点感染症(AMRを含む)への取り組みに関して -新型インフルエンザ等対策政府行動計画改定内容の紹介と今後の対応-

2024年10月2日に製薬協メディアフォーラムを開催しました。今回は2024年7月に内閣感染症危機管理統括庁より公開された「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」の改定内容を紹介し、さらに新型インフルエンザや新型コロナウイルスによる感染症危機が発生した場合の対策に加え、薬剤耐性(AMR)菌も重点感染症として対策が必要な点を紹介しました。本フォーラムを通じ、平時における重点感染症(AMRを含む)対策について産官学それぞれの立場から現状をご紹介いただき、有事に備えて産学官で協力して対策に取り組む必要性等について、メディアの方々に理解を深めていただきました。

フォーラムの様子

フォーラムの様子

講演1

新型インフルエンザ等対策政府行動計画に関して

内閣感染症危機管理統括庁 内閣審議官 日下 英司 氏

本講演では「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」の改定内容の解説がありました。岸田文雄元首相から感染症の司令塔機能が必要との指摘があり、内閣感染症危機管理統括庁が発足されたその経緯と役割が紹介されました。また、統括庁は平時と有事で体制が異なり、有事には相当数の職員が増員され対策にあたる体制となっているとの説明がありました。

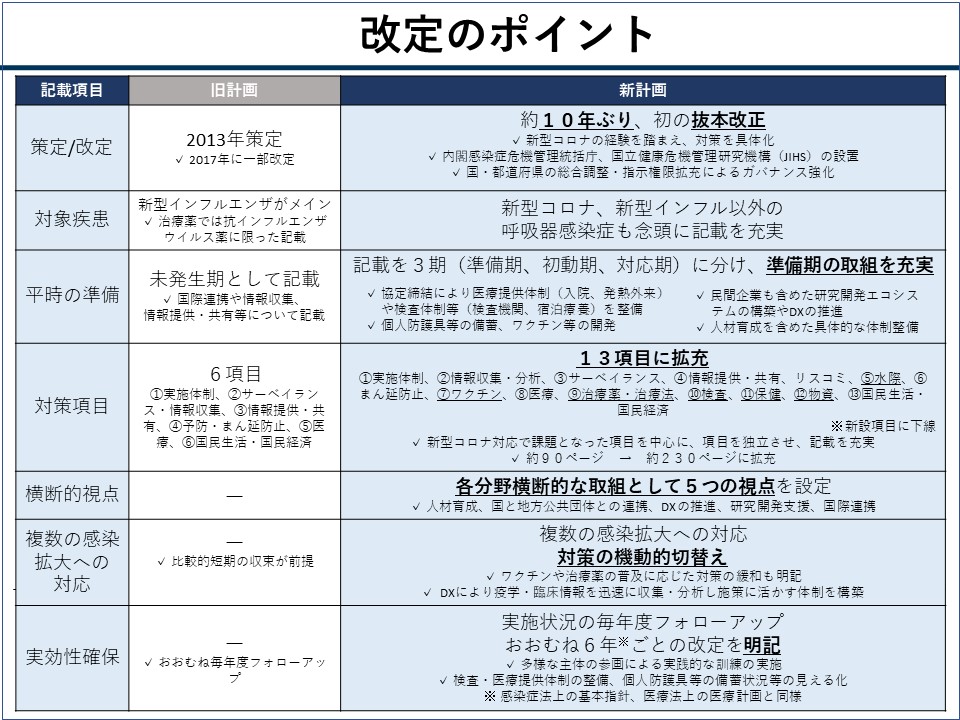

続いて、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」の改定内容が紹介されました(図1)。政府行動計画は平時の準備と有事の感染症発生時の対策を示しており、今般の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の経験を踏まえ、幅広い感染症に対してより実効力を増した取り組みができるよう抜本的に改定されています。

特に改定のポイントとしては、対象疾患を新型インフルエンザから拡大し、平時の準備を3期(準備期、初動期、対応期)に分け、対策項目を13項目に増やし、人材育成、研究開発の支援、地方公共団体との連携や国際的な連携などの横断的視点が盛り込まれました。また、複数の感染症への対応を考慮し、概ね6年ごとの改定を明記していることが紹介されました。

図1:新型インフルエンザ等対策政府行動計画 改訂のポイント

図1:新型インフルエンザ等対策政府行動計画 改訂のポイント

講演2

Preparation and contingency planning of medical countermeasures for infectious diseases in Japan

国立研究開発法人国立国際医療研究センター 国際感染症センター センター長

国立国際医療研究センター病院 AMR臨床リファレンスセンター センター長 大曲 貴夫 氏

本講演では、日本における感染症の医療対策の準備と緊急時対応計画について研究開発・臨床の視点からご講演いただきました。

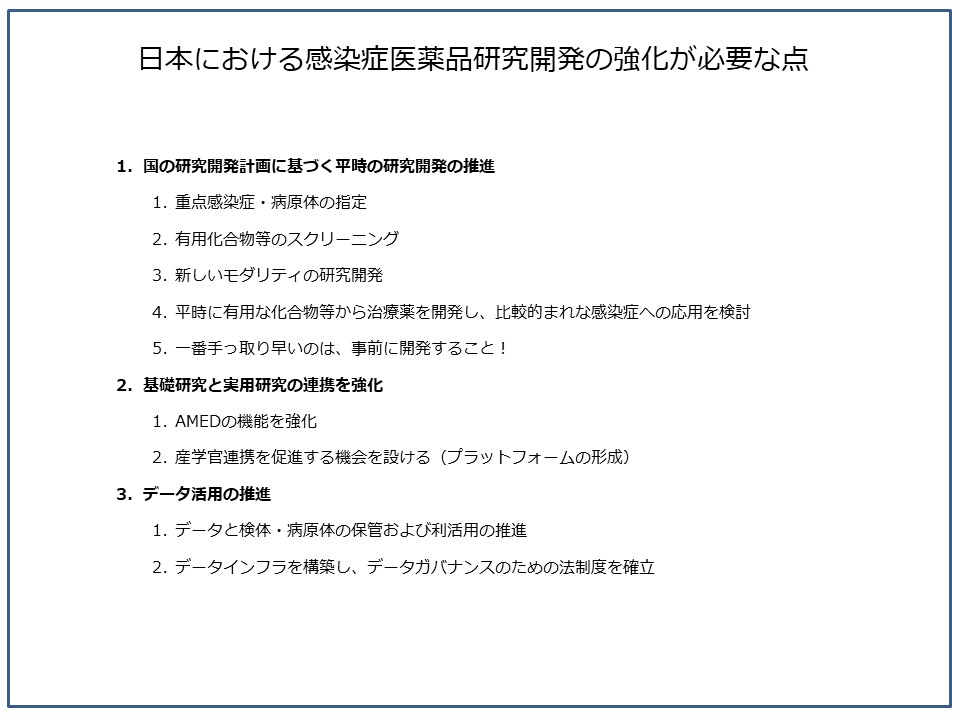

国内でCOVID-19が流行した際に行われたCOVID-19 REGISTRY JAPAN (COVIREGI-JP)では、中東呼吸器症候群(MERS)の患者さんに対するプロトコールを応用してCOVID-19患者の臨床情報と検体を集めるレジストリを立ち上げ、COVID-19回復者血漿を用いた治療の有効性・安全性の検討が行われました。この経験からの学びとして、準備が非常に重要であり、準備をしていたことは実行に移すことが出来ると述べられました。日本における感染症医薬品研究開発についても、計画に基づいて準備が必要であると述べられ、下記の強化が必要な7つのポイントが示されました(図2、図3)。

-

国の研究開発計画に基づく平時の研究開発の推進

-

基礎研究と実用研究の連携と強化

-

データ活用の推進

-

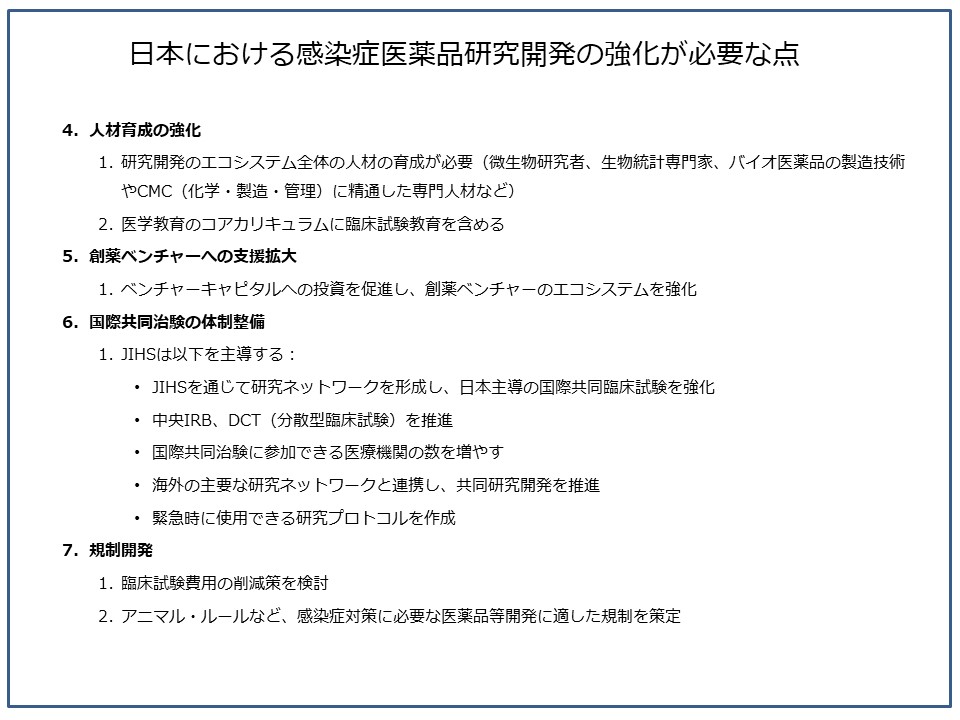

人材育成の強化

-

創薬ベンチャーへの支援拡大

-

国際共同治験の体制整備

-

規制開発

図2:日本における感染症医薬品研究開発の強化が必要な点(1)

図2:日本における感染症医薬品研究開発の強化が必要な点(1)

図3:日本における感染症医薬品研究開発の強化が必要な点(2)

図3:日本における感染症医薬品研究開発の強化が必要な点(2)

国内の臨床現場で行われている準備については、新興・再興感染症データバンク事業ナショナルリポジストリ(REBIND)を例に感染症臨床研究ネットワークを構築していることや、海外に拠点を作り、基礎研究を行っている新興・再興感染症研究基盤創生事業等、様々な取組が挙げられました。国連のハイレベル会合で決議されたAMRに関する政治宣言では、あらゆる国々のさまざまな立場の人々に抗菌薬を届けていくためには、研究開発の促進が必要であり、そのための資金援助が求められていることが紹介されました。

講演3

重点感染症への取り組みに関して-AMRの取り組みを中心に—

製薬企業の視点から

日本製薬工業協会 国際委員会 村上 伸夫 委員長

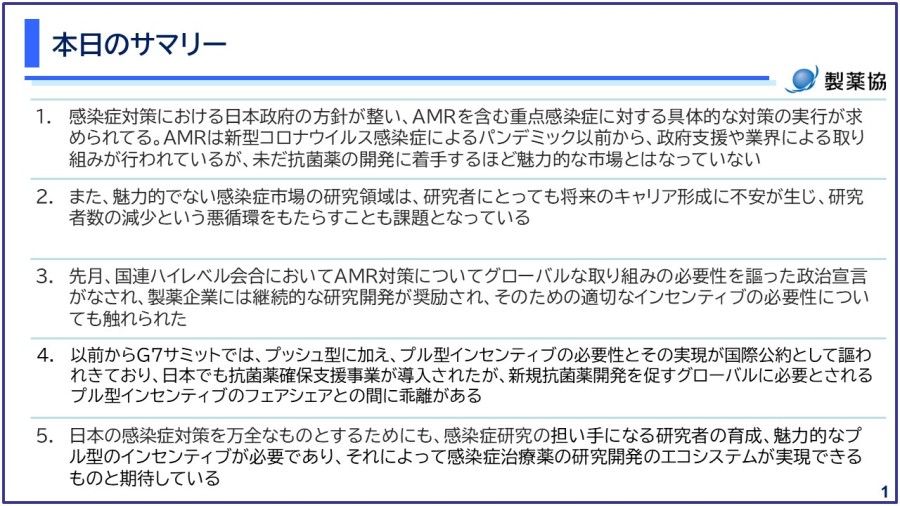

本講演では、市場環境が厳しい感染症領域の中で重点感染症に対して製薬協が実施している取組の説明が行われました。薬剤耐性(AMR)菌は重点感染症の分類でGroup Cに位置付けられており、平時から準備する必要性を認識していると述べられ、最新の論文では薬剤耐性菌により2050年に全世界で191万人が死亡し、この死亡者数を含めたAMR関連死は822万人に上ると推計されていることが紹介されました。AMRに関わる研究開発では、創薬エコシステムを推進していかなければならないとしつつ、問題点として抗菌薬は厳格な適正使用が推奨されているものの十分に適正使用が普及していない現状や、薬価により事業的にマイナスとなるケースでは企業の研究開発投資の意欲が減退していることなどが紹介されました。

また、国際製薬団体連合会(IFPMA)が主導して設立したAMR Action Fundでは、有志製薬企業から総額10億米ドル以上を集め、感染症治療薬の開発を行っているバイオテックに投資している一方で、抗菌薬の研究開発に関わる人材が減少している点や、日本の感染症研究に関する論文数が減少しているなど、感染症領域における研究開発が後退している現状の紹介がありました。

重点感染症については、研究開発促進に向けてプッシュ型インセンティブに加えて、プル型インセンティブが重要であり、国民に対してはAMR啓発活動を通じて、厳格な適正使用の重要性についての認知拡大をすることが必要であることが述べられました(図4)。

図4:本日のサマリー

図4:本日のサマリー

結び

本メディアフォーラムでは、COVID-19の経験をもとに「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」が幅広い感染症に対して対応できる社会を目指し改定され、新型インフルエンザや新型コロナウイルスによる感染症危機が発生した場合の対策に加え、薬剤耐性(AMR)菌も重点感染症として対策が必要なことが紹介されました。

加えて、平時における重点感染症(AMRを含む)対策について、産学官それぞれの立場から現状をお伝えいただき、メディアの方々には重点感染症の対策に関わる幅広い課題について広くご理解いただくことができたと考えています。

特に製薬企業の立場からは、感染症治療薬の研究開発のエコシステムを確立するために、担い手となる研究者の育成が必要な点や、プル型のインセンティブが必要な点などの紹介がありました。製薬協 国際委員会では、今後もグローバルな視野をもちつつ、さまざまな活動を産学官で連携して進めてまいります。

以上

(文責:国際委員会 渡辺 剛史、酒井 俊明)