「製薬協メディアフォーラム」を開催 医薬品の多様な価値「新規モダリティがもたらす多様な価値とは -脊髄性筋萎縮症(SMA)を事例に-」

2025年3月7日、室町三井ホール&カンファレンス(東京都中央区)にて「製薬協メディアフォーラム」を開催しました。今回は「新規モダリティがもたらす多様な価値とは -SMA(脊髄性筋萎縮症)を事例に」をテーマに、SMA家族の会の大山有子氏、国立国際医療研究センター病院の荒川玲子氏、慶應義塾大学の後藤励氏による講演と、製薬協の森和彦専務理事のファシリテートによる登壇者3名のパネルディスカッションを実施しました。当日は会場およびウェブ配信にて、メディアや会員会社含め120名以上が参加しました。

フォーラムの様子

フォーラムの様子

フォーラム開催の背景

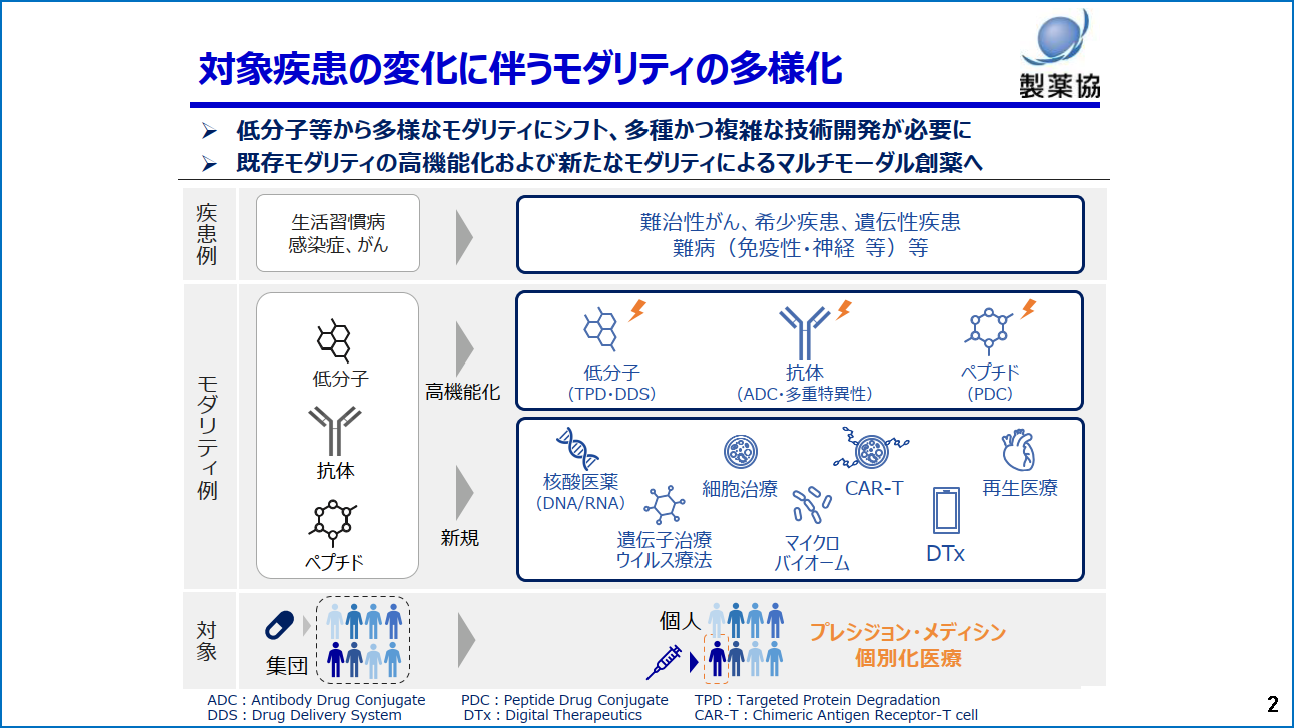

近年、核酸医薬や遺伝子治療薬など、新しい創薬モダリティを活用した医薬品が登場し、これまで治療が困難であった、がんや遺伝性疾患といった領域の治療に大きなインパクトをもたらしています。本フォーラムではSMAを採り上げ、疾患が引き起こす課題やそれに対する医薬品の多様な価値事例について、3名のオピニオンリーダーの方々に講演をお願いしました。以下は、講演内容の採録になります。

開会にあたり

製薬協 森 和彦 専務理事

こうしたイノベーションを生み出すためには「評価」が重要であり、薬をさまざまな立場から評価し見極めることが必要です。その評価があるからこそ、次にもっと良いものが生まれます。特に患者さんからの評価が最も重要で、製薬会社のモチベーションにもなっています。

科学的な評価は、客観的かつ定量的に行う必要がありますが、計測が難しいケースもあります。また、評価はステークホルダーの立場で異なるため、それをどう統合するかも重要な課題です。

図1.モダリティの多様化

図1.モダリティの多様化

2025年、製薬協では「産業ビジョン2035」をリリースしましたが、このビジョンは3つの柱から成り立っていて、1つ目の柱であるイノベーションには、患者さんたちと一緒に取り組むことが含まれています。今後は、これまで以上に患者さんと、さまざまなステークホルダーが連携することで、新しい創薬イノベーションにつなげることが重要と考えています(図2)。

図2.製薬協 産業ビジョン2035

図2.製薬協 産業ビジョン2035

演題1:治療薬が変えたSMA診療

国立国際医療研究センター病院 臨床ゲノム科 医長 荒川 玲子 氏

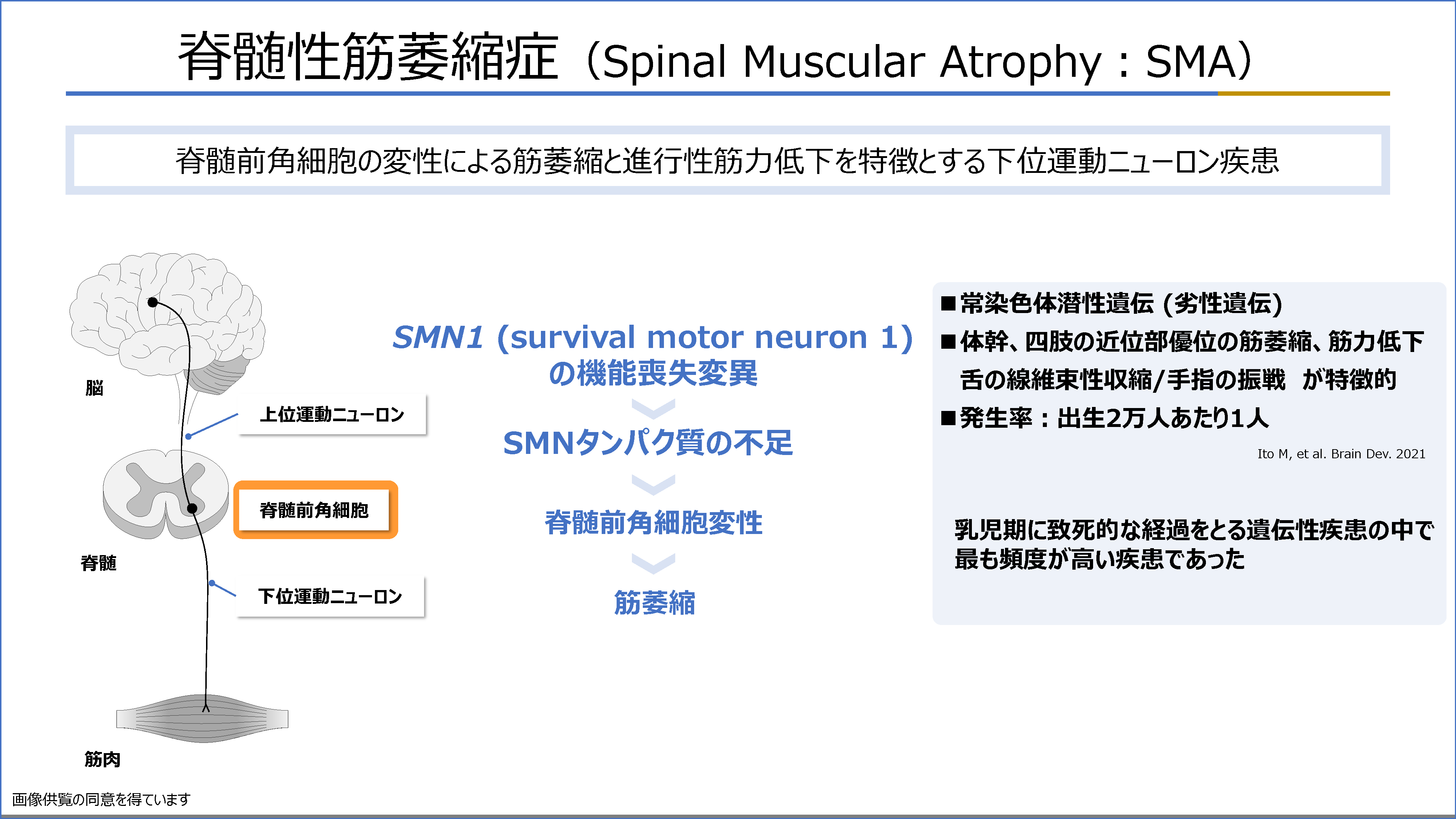

乳児期に致死的な経過をとる遺伝性疾患であったSMA

SMAは、SMN1遺伝子の機能が失われることで、脊髄の前角細胞が消失し、筋肉が萎縮する疾患です(図3)。特に体幹筋や体の近くの筋力が非常に弱くなるのが特徴で、首や肩、腰の周りの筋力が極端に弱くなります。そのため、重症例では、首も座らなくなり、ハイハイも獲得できません。発生率は出生2万人あたり1人で、乳児期に致死的な経過をたどる単一遺伝性疾患の中で最も頻度が高く、無治療の場合は神経変性が進行していきます。SMAの臨床病型は0型からⅣ型まであり、患者さんの割合は、Ⅰ型が約30%、Ⅱ型が約40%、Ⅲ型が約20%と言われています。Ⅰ型の患者さんは乳児期に呼吸機能が低下し、呼吸不全になります。そのため、人工呼吸器を使用しないと2歳を越えて生存することが難しいとされています。

図3. SMAとは

図3. SMAとは

効果を越えて人生を変える治療

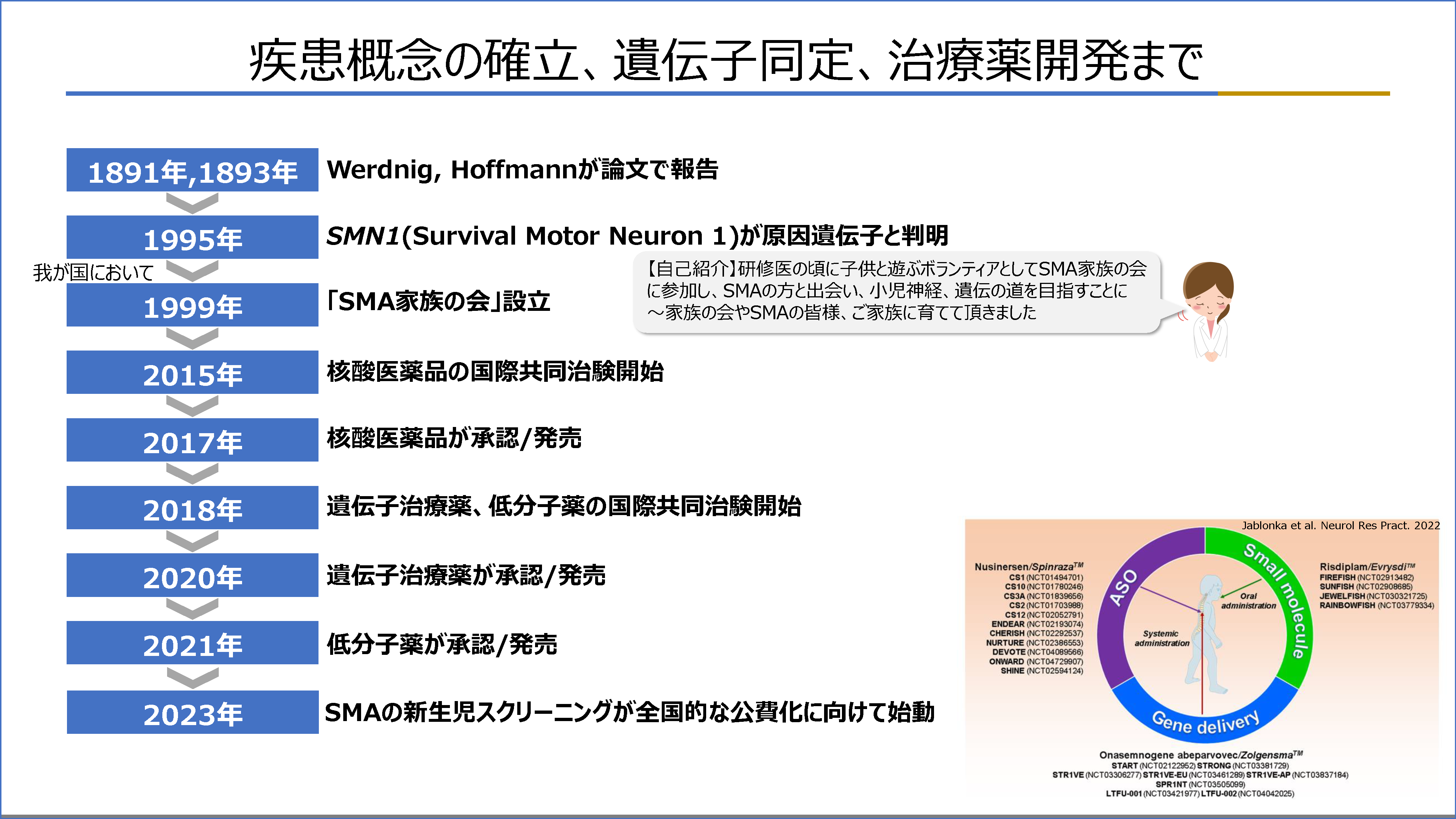

この疾患の歴史は、1980年に論文で報告され、1995年に遺伝子が同定されました。その後日本では1996年から遺伝子検査が導入され、疾患の概念が確立されました。疾患の概念が明確になったことで1999年にSMA家族の会が設立されています(図4)。

図4.遺伝子の同定から疾患概念の確立、治療薬開発そして家族会の形成

図4.遺伝子の同定から疾患概念の確立、治療薬開発そして家族会の形成

私が参加した二重盲検比較試験では、実薬と偽薬を区別できない状態で試験を行いました。片方の子は呼吸がどんどん悪化し、人工呼吸器が必要になりましたが、もう片方の子は呼吸器を使わずに手を上げて遊ぶことができるようになりました。治療の効果だけでなく、副作用がほとんどないことや、筋力が弱い子どもたちの筋力を向上させること、そしてその子どもたちの人生を治療薬が変えることに衝撃を受けました。

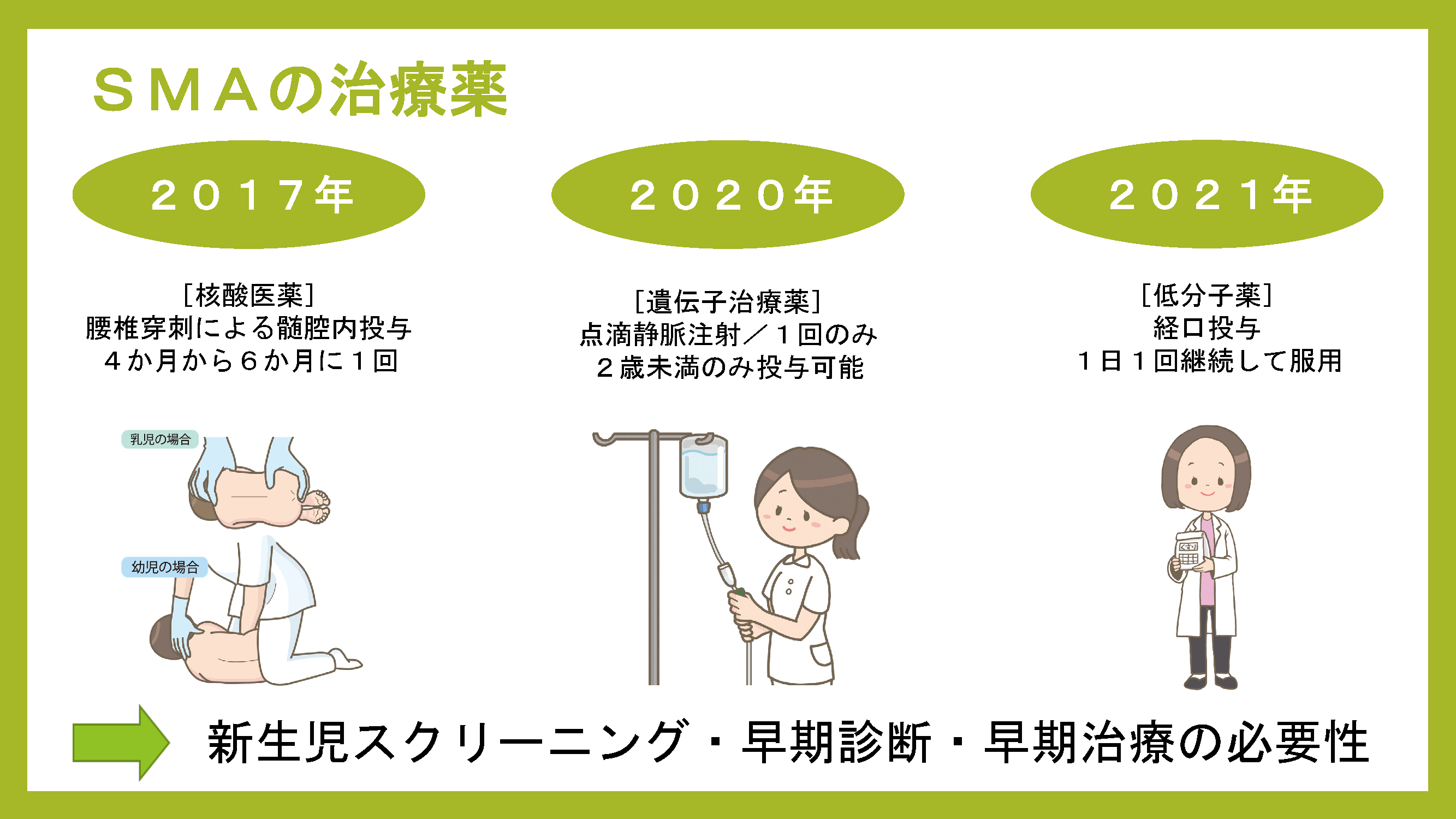

現在、SMAの治療薬は、遺伝子治療薬、核酸医薬品、低分子薬と3種類あります。それぞれの治療法には特有の特徴があり、SMAの治療に大きな役割を果たしています。

新生児スクリーニング -より早い治療を目指して

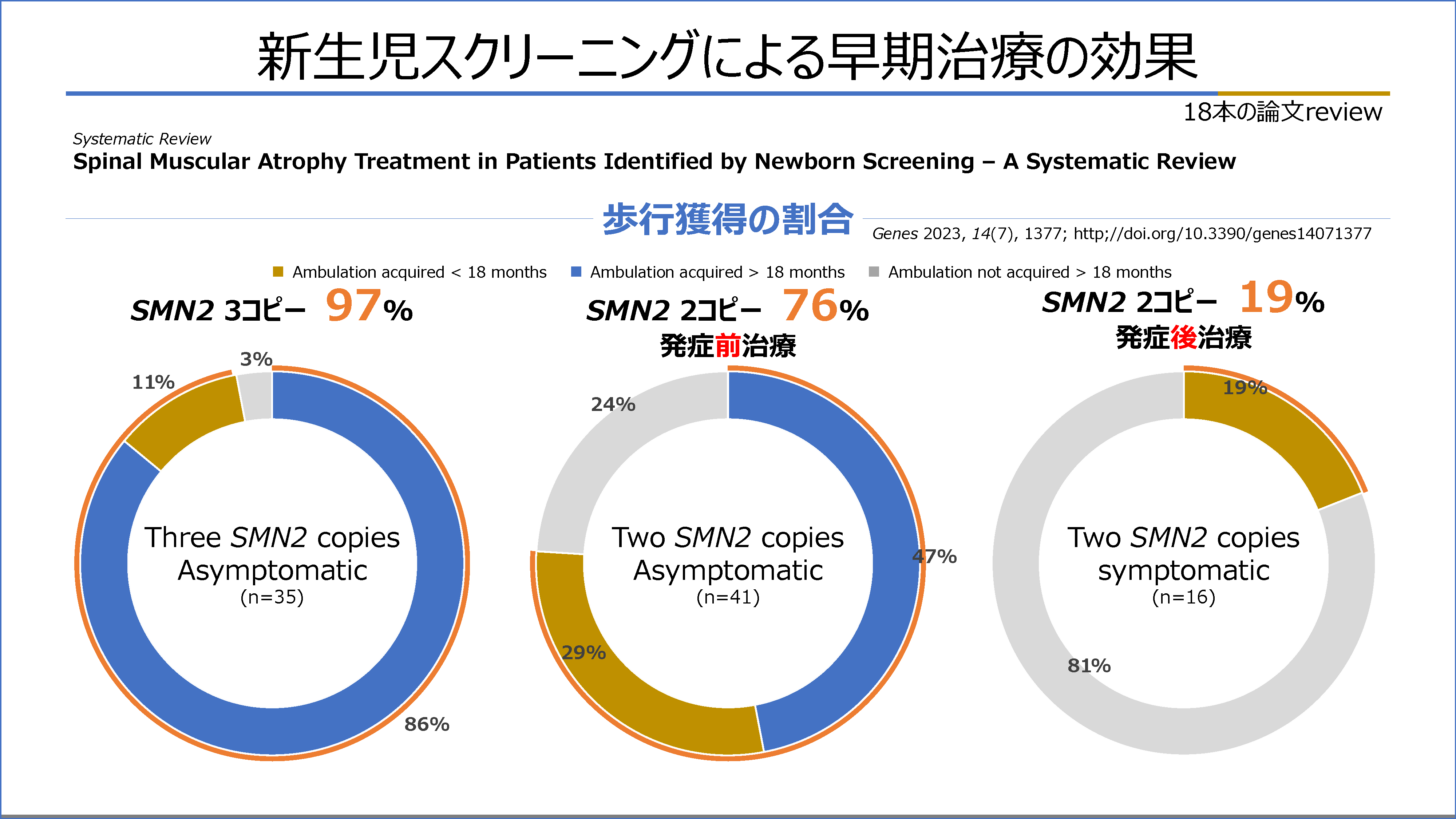

新生児スクリーニングにより、SMAの早期治療の有用性が明らかになってきました。呼吸器を使用する状態になってから治療を始めても、その後に呼吸器を外すことは難しく、特にSMA Ⅰ型では、神経変性が急速に進行し、運動機能が著しく低下します。米国のデータによると、生後14日以内に治療ができれば、ほとんどの子が歩行を獲得でき、その子どもたちの人生は大きく変わります。そのためには医療や社会の努力も必要となりますが、このような背景から、家族会の尽力により、新生児スクリーニングの公費化が進められています。

また、米国では、2024年から新生児スクリーニングが国の制度として整備されます。新生児スクリーニングによる早期治療の効果は明らかで、SMN2が2コピーの重症患者でも、発症前に治療を行えば76%が歩行を獲得できます。発症後では19%にとどまります。このことは患者さんの生涯に大きな影響を与えます(図5)。

図5.新生児スクリーニングによる早期治療の効果

図5.新生児スクリーニングによる早期治療の効果

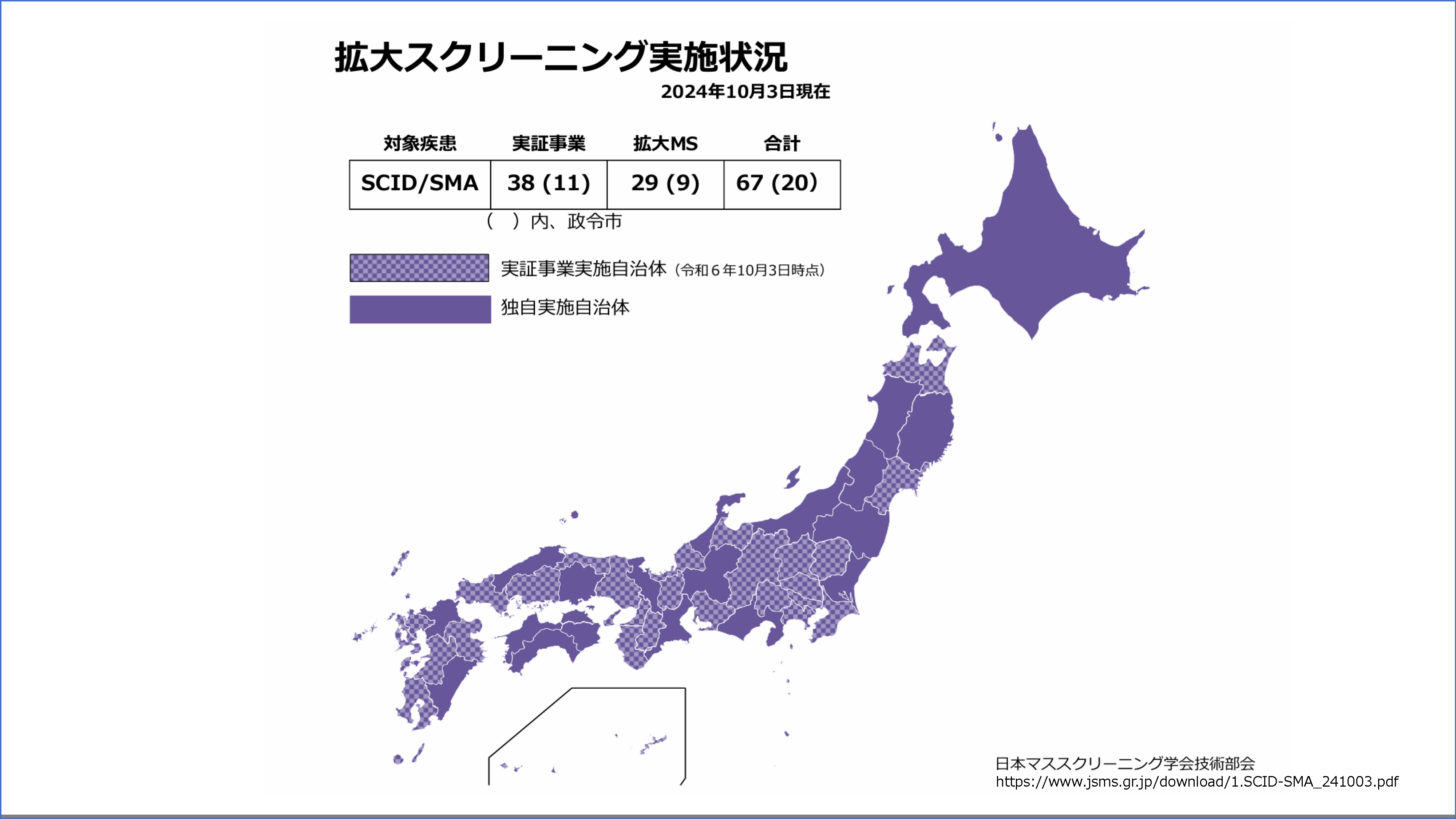

一方、日本ではこども家庭庁が新生児マススクリーニングの実証事業を開始しています。拡大新生児スクリーニングはほぼすべての都道府県をカバーしていますが、すべての子どもが受けられるわけではなく、自費で行われる地域もあります。そのため、見落とされて発症する子どもたちがまだ多くいます。公衆衛生プログラムとして、日本全域で均等に実施されることが望まれます(図6)。

図6.本邦における拡大スクリーニング実施状況

図6.本邦における拡大スクリーニング実施状況

これからも続く挑戦

生後14日以内に治療を開始できれば、その子どもたちの人生は大きく変わりますが、検査や診断、治療説明をこの期間内に行うのは難しく、対応できる医療機関も限られていることが大きな課題です。

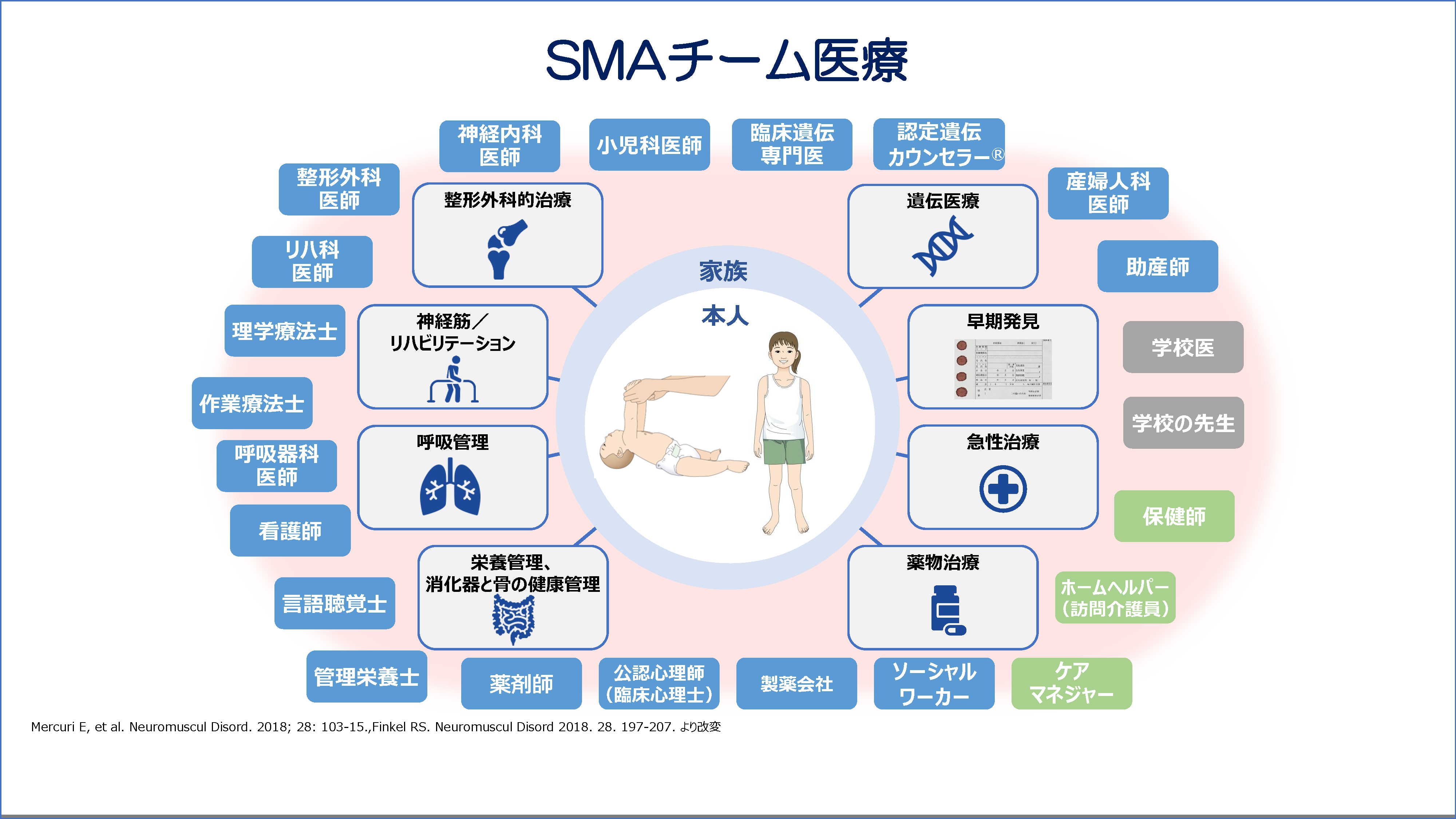

また、治療後も医療が不要になるわけではなく、Ⅰ型の治療を受けた子どもたちは、弱い体で一生懸命に座ろうとするため、側弯や脱臼が進行してしまうことがあります。米国ではスクリューを入れる手術が行われますが、日本ではステンレススクリューが流通していないため、どんなに高価な治療をしても脱臼することが多々あります。さらに、ご家族へのサポートも必要です。五体満足に出生したと思った我が子がSMAと診断されたときの衝撃は大きいのです。治療薬があり、診断ができたことが良かったと親御さんにしっかり伝え、受け止めてもらうための遺伝カウンセリング体制を充実させることも非常に重要です(図7)。

図7.SMAにおけるチーム医療

図7.SMAにおけるチーム医療

サイバニクス治療との融合は、運動機能の向上や歩行の実現を目指す新たな挑戦です。ロボットスーツなどのデバイスと薬剤を組み合わせることで、介護負担の軽減や患者の自立を支援できます。そのため、子どもに適した小型デバイスの開発が求められています。また、SMAの新生児スクリーニング対象化やゲノム解析の普及により治療の幅が広がりました。高額な治療薬の適正使用も含め、社会と対話しながら適切な治療方法を模索していくことが重要です。

演題2:新規モダリティがもたらす希望 -SMA患者家族の視点-

SMA(脊髄性筋萎縮症)家族の会 会長 大山 有子 氏

SMAと治療薬

SMAは発症が早いほど重症で、生後6ヶ月までに発症するⅠ型では、呼吸管理をしないと2歳までに90%が亡くなる病気と言われています。SMAは長い間、不治の病とされてきましたが、2017年以降に3つの革新的な治療薬が登場し(図8)、治せる病気、そして予防できる病気になりました。

劇的な症状の改善

治療薬がなかった時代のSMA児は、生後数週間で呼吸補助が必要となり、一生お座りすることも立つこともできず、寝たきりの生活が続きました。しかし、生後たった2週間で呼吸補助が必要なほど重症度が高く、数ヶ月のうちに命を落としてしまうような状態であっても、生後6週目に治療を開始したところ、5歳となった現在では人工呼吸器を外し、歩行器を使って歩く練習をするまで回復するような例もあります。これまでのSMAには絶対にありえないような現象で、このような大きな変化はSMAの子供を持つ家族にとても大きな希望をもたらしました。

図8.SMAの治療薬

図8.SMAの治療薬

以下、講演内で紹介された患者さんとそのご家族の事例をご紹介いたします。

前向きなエネルギーと諦めないモチベーション

SMAの兄弟を持つご両親からメッセージをいただいております。お兄さんは生後10ヶ月で確定診断を受け、11ヶ月目で治療を開始しました。一方、弟さんは出生前診断を受け、生後5日目で治療を開始しています。

-

父のメッセージ

遺伝子治療によって、寝返りすらできなかった次男は、座ることや車いすをこぐことが可能になりました。リハビリを頑張り、子供園や療育センターで友達と楽しい日々を過ごしています。車が大好きで、将来の夢に胸を膨らませています。自分で体を動かせることが自信につながり、野球を含めいろいろな運動にチャレンジするようになりました。三男は早期の治療により運動面も含めて年齢相応に発達しています。健康に過ごせる日々も治療があってこそのものと感じています。家族にとっても次男と三男が治療を経て元気に成長していることが、日々の生活を前向きに過ごすエネルギーになっているように感じます。

-

母のメッセージ

次男は治療前、自分の体を自由に動かせず辛かったのだと、私たちはあとから気づきました。病気がわかった時はショックでしたが、それ以上にはっきりと診断がついたことに安心しました。ちょうど遺伝子治療が承認された年で、治療ができる時代に生まれたことのありがたみを感じます。治療後の4年間で、できることが少しずつ増えてきた一方で、今後は側弯など新たな課題も出てくるでしょう。しかし、自分の足で立つこと、歩くことを諦めない、それが親子ともにリハビリのモチベーションになっているように感じます。三男は今、本当に天真爛漫に育っています。この先、我が子がSMAと一生付き合っていくことに、親としても悩みや不安は絶えませんが、支えてくださる方々とともに成長を実感しながら前向きに過ごせればと願っています。

医療的ケアが不要に 新たな夢 “歩きたい!”

乳幼児だけでなく、発症後しばらくたって症状が進行した患者にとっても、医薬品の登場には大きな価値がありました。今回、勇気を持ってメッセージを送ってくれた中学生の女の子もその一人です。

-

中学生からのメッセージ

7年前から治療を始め、今では短い間ですが一人で座れるようになり、足も少し持ち上げられるようになりました。少しずつ良くなっていますが、まだまだやりたいこと、できるようになりたいことがたくさんあります。将来は歩行や縄跳び、鉄棒ができるようになりたいです。

彼女は夜間に人工呼吸器を装着する必要がありましたが、治療によって呼吸器なしで過ごせる時間が増えました。また、以前は胃瘻から栄養を注入していましたが、今ではほとんど自力で食べられるようになっています。そして、歩きたいという新しい夢を持てるようになり、ロボットスーツを使って歩く練習をするなど、リハビリもとても頑張っています。

就学・就労機会の拡大

発症後10年で治療を開始した高校生です。彼は指先のスイッチでコミュニケーション機器を操作しますが、これまでは1分間に10回しか押せなかったスイッチが、治療によって33回まで押せるようになりました。これにより自由に機器を操作できるようになり、現在はロボットを操作してカフェの仕事を始めました。両手の指でスイッチを操作し、iPad2台とパソコンを同時に使いながら、カフェに置いてあるロボットを介してお客さんを案内する仕事です。目に見える変化は小さくても、その小さな変化によって就学や就労の機会を得ることができ、将来に大きな可能性が広がっています。

進行を緩やかに

治療薬は成人患者さんの生活にも価値をもたらしています。Ⅱ型の女性からのメッセージです。治療の効果によって症状の進行が緩やかになり、機能の改善と維持を実感しているようです。

-

成人女性からのメッセージ1

私はⅡ型で、寝るときは人工呼吸器を、外出時は電動車いすを使用しています。24時間、家族やヘルパーさんの介助が必要で、自宅ではベッドで横になったままパソコンで絵を描いたりしています。治療薬を始めたのは2022年1月で、3年が経過します。服用前はスプーンを持つ手がすぐに疲れていましたが、服用して2週間後にはヨーグルトをひとつ食べ切れるようになりました。文字を書く際は、1行で力尽きていたのが10行くらい書けるようになり、友人に手紙を書けたときは嬉しかったです。その後は大きな変化はありませんが、症状の進行は少ない気がします。体に大きな変化はなくても、病気の進行を緩やかにするだけで私にとっては大きな効果です。進行が遅くなるということは、自分の夢や目標に挑戦できる時間が延びるということ。これからも、お薬と周りのサポートを受けながら毎日を頑張りたいと思います。

こうして、彼女はベッド上でマウスを操作しながら、パソコンでイラストを書く仕事をしています。

社会参画の促進

こちらも発症後数十年で治療を開始した女性です。

-

成人女性からのメッセージ2

Ⅱ型で人工呼吸器を24時間つけています。普段はSMA家族の会の広報としてリモートで活動しています。SMA治療薬を開始したのは2021年の秋で、今年で4年目になります。SMA治療薬を始めてまず、お腹が動くようになり、食後の腹痛がウソのように消えました。口回りでは、声の研究をしている大学教諭から、以前よりも発声が滑らかになり、声の明瞭度も良くなったという評価をいただきました。そして、手足の指関節が柔らかくなり、疲れにくくなりました。SMA治療薬を開始してよかったことは、友人と美味しく食事したり、大学の研究に参加したり、パソコンをスムーズに操作できたり、社会参加する機会が増えたことです。これからもSMA治療薬を続けていきたいです。

彼女も寝たきりではありますが、治療によって体調が整ったことで、パソコンを指先で操作するなど精力的に社会参画を行っています。私たちの会にとってはなくてはならない働き手の一人となっています。

他にも治療に対するたくさんの感謝の声は届いております(図9)。

図9.患者家族の声

図9.患者家族の声

今後の課題

このように治療の価値は計り知れないものですが、一方で課題も存在します。最優先課題としては、早期診断・早期治療を行うための新生児スクリーニングなどの体制整備、そしてSMA治療の全国均一化、地域格差の解消です。また、実態に即した定量評価も必要です。現在は世界保健機関(WHO)の運動マイルストーンで身体機能が評価されていますが、微細な変化が患者の生活に与える影響を正確に評価するためには、新たな評価基準が求められます。

さらに、医療費以外の教育・福祉に関わるコスト、本人や家族も含めた生涯年収を考慮した適正な費用対効果の算出が必要です。治療によって医療的ケアや生活介助が減少し、生産性が向上することなど、生活の質も評価に含む必要があります。また、さらなる効果の増強も患者家族の求めるところですので、今後の開発に期待しています。

最後に

私たちの会(図10)は1999年に発足し、2025年で25周年を迎えました。現在の会員数は約300組で、会員の年齢は0~70歳まで、人工呼吸器が必要な方から症状が全くない方まで幅広いことが特徴です。活動内容は交流会や勉強会の開催、学会参加、会報の発行、会員の相談業務などを行っています。また、この10年ほどはアドボカシー活動にも力を入れており、国会議員などと連携し、新薬の承認や新生児スクリーニングの全国無償化といった国への要望を継続的に行っています。

図10.SMA家族の会について

図10.SMA家族の会について

演題3:医薬品の価値とその評価

慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 教授 後藤 励 氏

医療費の増加、特に高額医薬品の増加が注目

医療費の増加は社会的課題であり、高額な医薬品や医療技術が問題視されることがあります。健康保険組合連合会(健保連)のデータによると、月額1,000万円以上のレセプト件数が増加していますが、高額レセプトとなるケースは一部に過ぎません。トータルでは約400億円であり、健保連の全体の医療費(年間約5兆円)からすると1%に満たないインパクトです。1件あたりの額の高さに注目が集まりますが、医療費全体への財政影響はそれほど大きくありません。

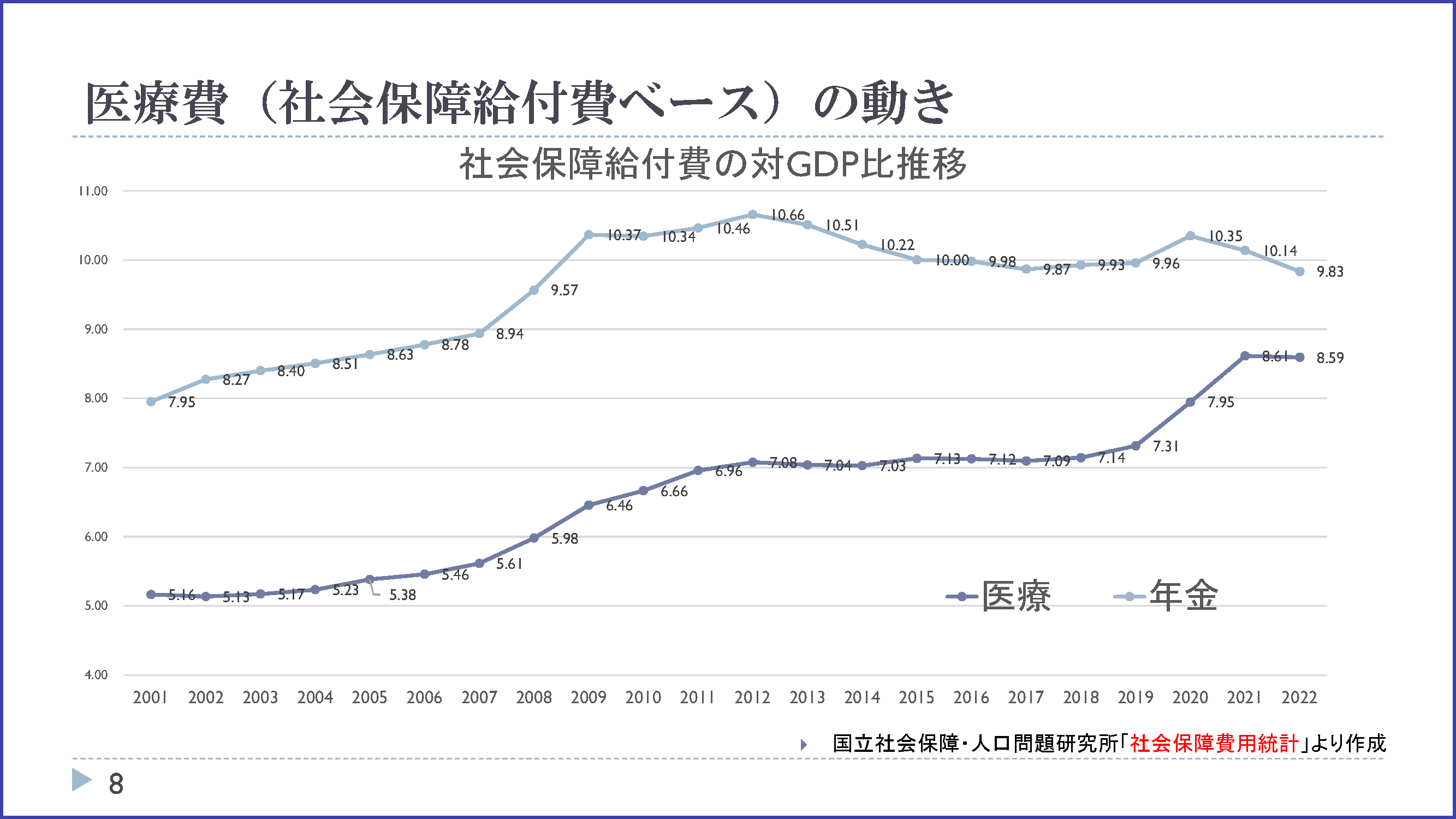

日本の医療費の動きについて

社会保障給付費について、医療費と年金の対GDP比の推移を示しています(図11)。こちらの医療費は、国民医療費と少し定義が異なりますが、保険診療以外の税などからの給付が含まれており、患者自己負担は含まれていません。年金は2010年以降安定しており、最近では減少傾向にあります。医療費は2010年頃まで増加していましたが、コロナの時期を除くと2010年代後半はそれほど伸びていません。財政の観点から見ると、GDPの伸びに伴い税収や保険料収入も増えるため、給付費がGDPの伸び率に収まっていることが重要です。

図11.医療費(社会保障給付費ベース)の動き

図11.医療費(社会保障給付費ベース)の動き

医療費と年金、GDPの伸び率を経時的にみると、2000年代は医療費・年金ともにGDPの伸びを上回っていました。これは、経済が低成長であったことを示しています。2010年代は、年金の伸び率はマクロスライドの適用などにより落ち着きを見せましたが、医療費の伸びが目立ちました。その後、コロナの影響で医療費はさらに増加しました。

今後、名目GDP(物価調整していないGDP)は2~3%の成長が予想されています。医療費の伸びが1%程度であれば、名目GDPの伸びよりも少ないため、実質的には医療費が削減されることになります。また、入院・外来の患者は長期的に減少傾向にあり医療需要も大きく増えるわけではありません。

これらを考えると、医療費の増加は必ずしも危機的な状況ではなく、その配分について時間をかけて議論することが重要です。もちろん、効率的に医療費を使用することは重要ですので、本当に価値のある医薬品とは何かを考えていく必要があります。

医薬品の価値を評価する

医薬品などの医療技術の価値を評価し、政策などの意思決定に役立てる取り組みを「医療技術評価(Health Technology Assessment、HTA)」といい、HTAで考慮される医療技術の価値は広がっています。費用対効果はHTAの一つの評価軸に過ぎず、それがすべてではないことを強調したいと思います。HTAにおける医薬品の評価軸は、主に3つの価値の軸があります。それは、「健康改善の価値」、「経済的な価値」、「その他の価値」です。現在の課題として、これらの価値が十分に考慮されていないことがあります。

多様な価値をどのように評価していくか?

多様な価値の評価については、まずは価値の要素を提示し、それを測定します。次に、測定された指標を医療技術評価に実際に使用し、その後、測定指標を見直すことで、より適正に評価することができます。これは医療経済の専門家だけではなく、すべてのステークホルダーが共同して行うべきものです。しかし、現在の日本ではこの点が課題となっています。多様な価値への評価は常に続いており、評価や数値化が十分できないからといって、それを考えないで良いと言うことでは決してありません。

健康改善の価値、経済的な価値、その他の価値について

健康改善の価値については、有効性や安全性のような測定しやすい指標や、生存年数、一部のQOLに関しては、現在でもHTAでの評価に利用されています。しかし、これだけでは不十分であると指摘され、ウェルビーイングやケイパビリティについても評価が進められています。

経済的な価値については、治療の医療費や公的な介護費用、患者さんやご家族の時間の価値(生産性)も含まれます。患者さんやご家族だけでなく、周囲の経済全体に対する影響も経済的な価値として重要です。

その他の価値については、さまざまな価値が提案されており、概念整理が進められている状態です。定量化できていない価値も多く存在します。たとえば、現在は健康改善効果が少ないが、将来医療技術が発展すると治療法が出てくる「科学の普及」効果や、小さな可能性に期待する希望が価値項目として提案されています。

HTAにおける医薬品の評価軸:現状のまとめ

費用対効果は健康改善の価値と経済的な価値の一部のみを評価しているに過ぎず、その他の価値についての定量的な評価がまだ出来ていないのが現状です。

HTAにおける多様な価値の「考慮」について、「費用対効果」は多様な価値の一部でしかないことが広く認識されています。現時点では測定が難しい価値は、質的に「考慮」されて意思決定が行われます。さらにケースバイケースの考慮も行われ、徐々に当事者間で合意が得られ、「考慮に関するルール」が作られる場合もあります。費用対効果は数字に出ますが、限界があることを皆が認識し、一緒に考えることで意思決定の適正さや質の向上につながると思います。

SMAの遺伝子治療薬について

イギリスではこの遺伝子治療薬は承認されてから約1年後にHTA機関で推奨されました。その時点では費用対効果が不確実で計算されませんでしたが、非常に大きな効果や価値があるため推奨されました。その後費用効果分析がレビューされ、新たに評価が行われました。費用対効果が高いとまでは言えませんでしたが、それでもなお費用対効果で測れない価値が大きいと判断され、稀少疾患に対する技術の範疇として推奨されました。

幅広い価値の要素として評価が進んでいるものは他にもある?

費用対効果以外の価値についても定量化できるものは徐々に評価され、定量化できない質的なものについても積極的に考慮されるようになっています。

最近では、家族の健康への影響(スピルオーバー効果)が幅広い価値の要素として評価されています。具体的には、家族の看護や介護によって仕事を諦めざるを得ない影響(生産性の影響)や、看護・介護による直接的な健康への影響(QOLへの影響)が指摘されており、これらを積極的に評価しようという動きが進んでいます。

パネルディスカッション

ファシリテーター:森 和彦 専務理事

パネリスト :荒川 玲子 氏、大山 有子 氏、後藤 励 氏

Q.SMA治療の進歩の中、新たに生まれてきた課題について改めて教えてください。

-

荒川氏

医療関係者側から見ると、これまでSMA治療は進行を見守るしかなく、リハビリなどできることが限られていました。しかし、現在はSMAに対してやるべきことが大幅に増えています。そのため、担い手が不足すると、より良い治療があっても患者さんに届けることができません。特に小児神経科医が不足している地方では負担が大きくなる可能性もあり、担い手の確保が重要です。さらに、この点をオールジャパンで支え合い、これまでとは違う連携や体制が必要だと考えます。

-

大山氏

本当に課題はたくさんあります。治療薬ができる前と後では課題の感じ方がまったく異なるため、優先順位を決めて一つずつ確実に解決していくことが重要です。最優先課題は、早期診断・早期治療を行い、一人も取りこぼさずに治療につなげ、命を救うことです。そのためには、さまざまな医療関係者の連携が不可欠です。また、治療を受けた子どもたちが元気に健やかに育つために必要な追加の医療、リハビリ、家族や本人たちの成長に対する理解も優先順位として高いです。

Q.早期診断とタイムリーな治療の重要性は理解しました。診断を迅速に行い、早期に最適な治療を行うことで効果が最大化される点について、価値評価の観点からポイントを教えてください。

-

後藤氏

早期診断と早期治療の価値は非常に高いです。これは医療経済やHTAの分野でも評価されています。私たちの研究では、学校尿検診の実施とIGA腎症の早期発見の関係を調査し、その費用対効果を含めた価値を報告しました。SMAに関しても、早期診断と早期治療の重要性は明白で、その価値は高い可能性があります。一般的にも、早期診断と早期治療の価値評価は可能であり、進んでいる分野です。

Q.SMAにおける早期診断と早期治療の重要性は理解しました。しかし、早期診断・早期治療を行った後でもケアが必要だというお話もありました。特に成人の患者さんや発症時期が遅れる方に対して、どのような点が重要だと考えているか教えてください。

-

荒川氏

もちろん早期治療は非常に重要です。しかし、現在SMAと共に生活している子どもたちをより良い生活に導くことも大切です。早期治療を行えば将来的には軽症の方が増えるかもしれませんが、現在は重度な介護が必要な患者さんが多いのが現状です。現在治療中の患者さんの生活をしっかり支えつつ、早期治療を進めることのバランスを考える必要があります。家族会の中でも、新生児スクリーニングを受けた方と、すでに発症している方の考え方には違いがあると思います。

-

大山氏

治療ができる前と後では、まるで違う病気のように感じるほどです。それだけ治療の効果は素晴らしいものです。しかし、ここであえて課題を挙げるとすれば、リハビリの重要性です。私たちの会員は0歳から70歳までいますが、全員に共通する課題として、治療だけでなくリハビリを継続することの必要性があげられます。リハビリをしなければ改善は難しく、QOLの向上も難しいです。特に、早期治療を受けた患者さんの親御さんは、子どもが遺伝病であることを認めたくない部分もあり、未発症や症状が少ない子どもの親御さんはリハビリに前向きになれないことがあります。難病であることをしっかり認識し、どのような病気で、どのような症状が出る可能性があるかを理解することが重要です。未然に防ぐ意味でも、広い意味でリハビリを意識することが大切です。

Q.リハビリの重要性についてはよく理解できました。価値評価の観点からはいかがでしょうか。

-

後藤氏

健康改善の価値は、生命的・機能的な面だけでなく、暮らしや人生をどのように支えるかという視点も重要です。より具体的には、社会的なサポートやケアが健康改善にどのような良い影響を与えるかが評価されています。またこうした価値を評価していくためには、医療関係者や患者さんのご家族とともに価値を見いだしていくことも重要です。

パネルディスカッションの様子

パネルディスカッションの様子

最後に

本フォーラムでは、かつて治療が困難だったSMAに新しい薬が登場し、また、新生児マススクリーニングが日本でも普及し始めており、患者さんやそのご家族に大きな希望が生まれていることを共有できました。しかし、それに伴って新たな課題も生まれています。これらをさらに進めるために、この機会を活かし、皆さんのご理解とご支援をお願いしたいと思います。

製薬協 産業ビジョン2035に掲げた「Co-Creation(コ・クリエーション)の意図」は、世界中で複雑な社会課題に対して皆で取り組むことが問題解決の鍵であるということです。さまざまな立場の方が同じテーブルで話し合い、共有する機会を持つことが重要です。皆さんもぜひ、さまざまなステークホルダーが参加することの意味や価値を考え、今後の発展につなげていただければと思います。

(産業政策委員会 産業振興部会 小崎 昌昭、村上 知大、松田 拓朗)