「製薬協メディアフォーラム」を開催

感染症対策の二大課題:薬剤耐性菌の対策と予防接種に対する正しい理解について考える

フォーラム開催の背景

近年、新型コロナウイルス感染症をはじめとする新興・再興感染症は、社会や経済に大きな影響を与えてきました。さらに、薬剤耐性(AMR)を得た薬剤耐性菌は将来的に世界的な主要死因の一つになると予測されており、その脅威は確実に拡大しています。 こうした状況に立ち向かうためには、感染症対策の要であるワクチンの開発・安定供給や抗菌薬の適正使用に加え、国民が信頼できる正確な情報に基づいて行動できる環境を整備することが不可欠です。

製薬協では、感染症対策の二大課題である「薬剤耐性菌への対策」と「予防接種に対する正しい理解」をテーマに、産官連携で考える機会をご提供するため、2025年9月3日に本フォーラムを開催しました。本フォーラムは二部構成で、第一部では抗菌薬の適正使用や耐性菌拡大防止といったAMR対策の最新動向を、第二部では予防接種に関する正確な情報を「可視化し、届ける」仕組みづくりを切り口に、最新の知見をご紹介しました。

当日は会場およびWeb配信を通じ、メディア関係者17社28名の参加がありました。

以下に、バイオ医薬品委員会ワクチン実務委員会が企画しました第二部の講演内容を紹介します。

会場の様子

会場の様子

■ 第二部 講演1

ワクチン開発・生産体制強化戦略に対するこれまでの取り組みと課題

一般社団法人日本ワクチン産業協会 理事長 成瀨 毅志 氏

ワクチン開発・生産体制強化戦略を達成するために

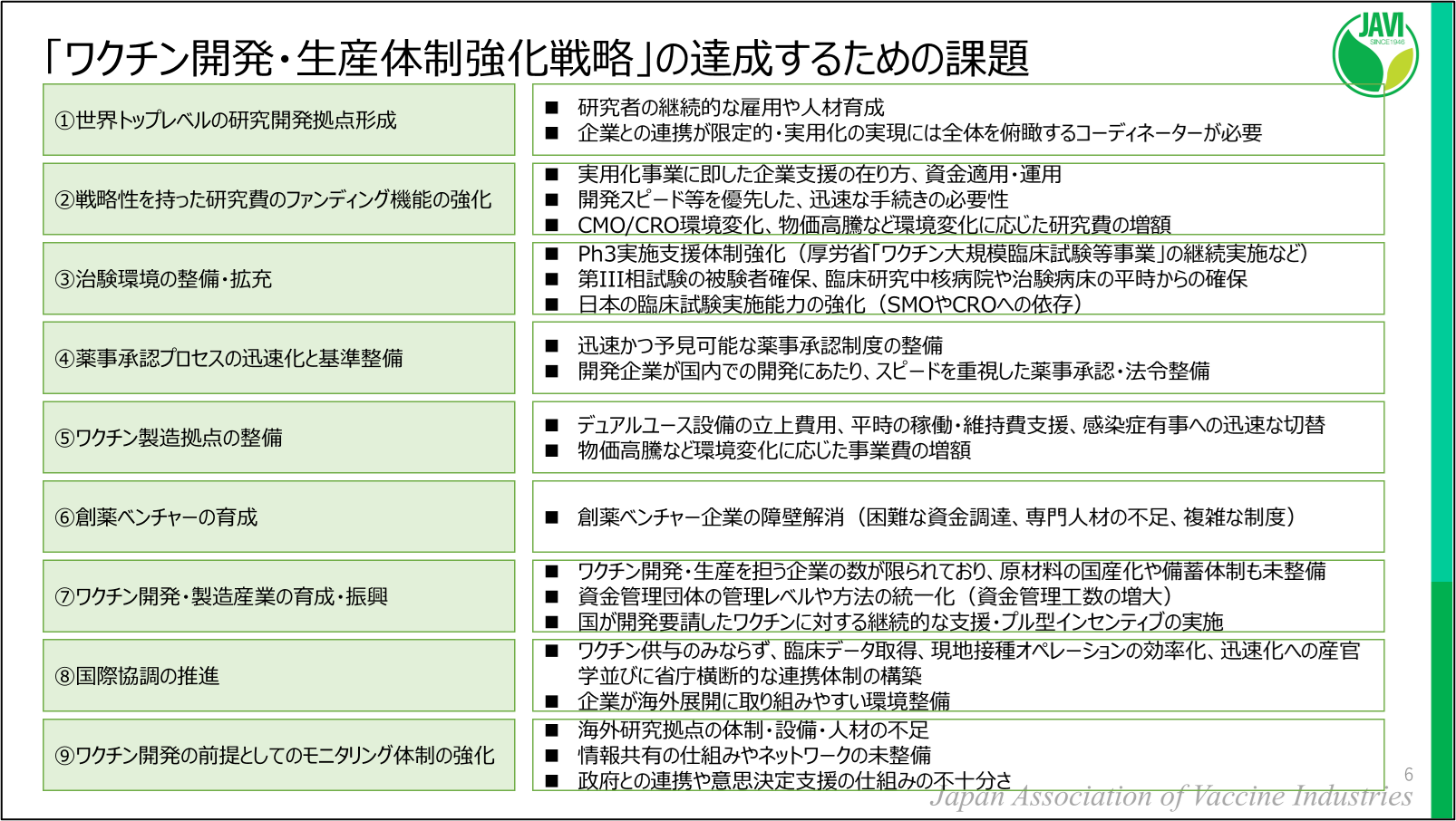

2021年6月1日に閣議決定された「ワクチン開発・生産体制強化戦略」では、基礎研究から開発・生産・供給まで一連の流れにおいて体制を強化するための国家戦略が示されました。ワクチンの研究・開発・生産・供給に携わる日本ワクチン産業協会加盟企業も、重点感染症ワクチンの開発等を通じて幅広く本ワクチン戦略に取り組んでいます。その一方で、ワクチン戦略を達成するための多くの課題が顕在化しています(図1)。研究開発拠点や臨床試験体制、製造拠点の強化や整備は有事に備えた体制強化として重要ですが、整備した体制を平時にどのように維持するかという課題が各項目で挙がっています。そのため、当協会としては事業維持のための支援や、開発支援においてプッシュ型インセンティブに加えてプル型インセンティブの導入などが必要と考えています。

図1.「ワクチン開発・生産体制強化戦略」の達成するための課題

図1.「ワクチン開発・生産体制強化戦略」の達成するための課題

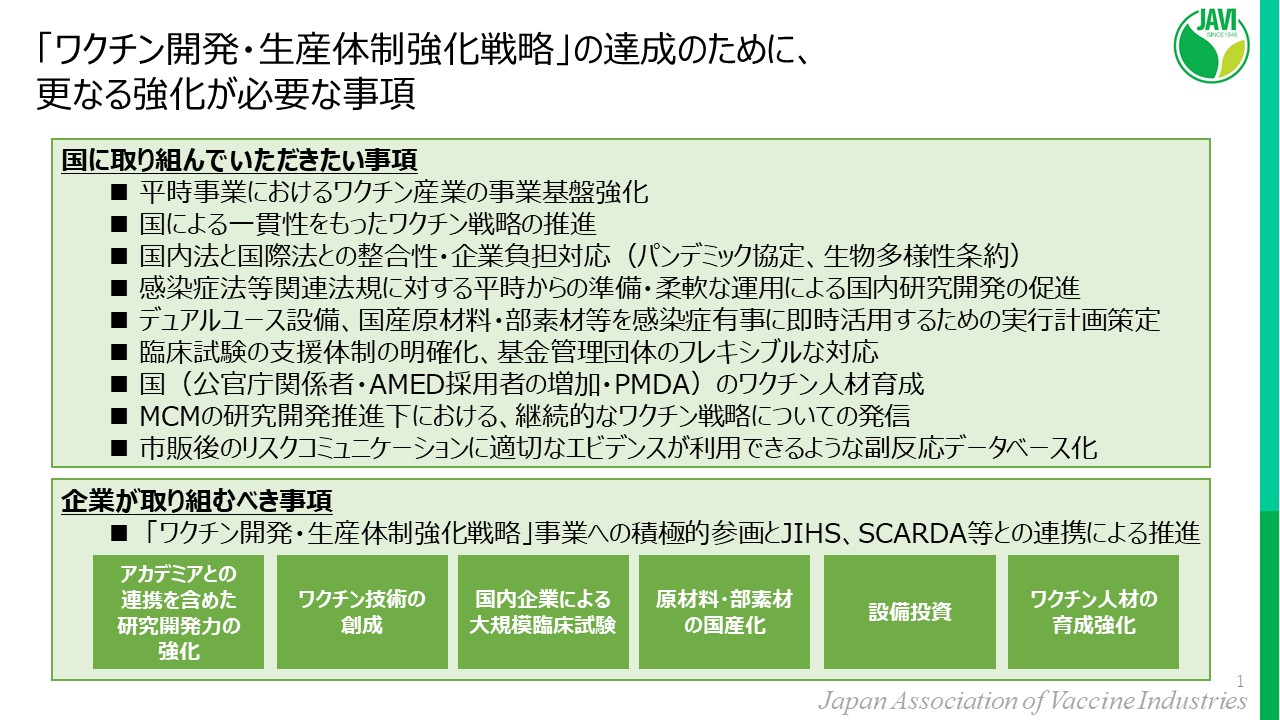

図2に、ワクチン戦略達成のためにさらに強化が必要と考える事項をまとめています。企業は図に示す通り、ワクチン戦略事業への積極的参画と連携を推進する必要があります。国としても平時から持続可能な体制整備を目指すなど一貫性を持ったワクチン戦略を取っていただくことで、より一層企業がワクチン戦略事業へ取り組みやすい環境が整備されると思います。

予防接種の基本理念は予防接種に関する基本計画に掲げられている通り、「予防接種・ワクチンで防げる疾病は予防すること」です。国民が、平時・有事問わず安心して予防接種を受けられる、持続可能な接種体制を整備することが求められます。そのためには、継続的に投資し、ワクチン事業基盤を強化することが重要です。

図2.「ワクチン開発・生産体制強化戦略」の達成のために、更なる強化が必要な事項

図2.「ワクチン開発・生産体制強化戦略」の達成のために、更なる強化が必要な事項

■ 第二部 講演2

正確な情報取得の基盤づくり—予防接種デジタル化の現状と未来

厚生労働省 健康・生活衛生局 感染症対策部予防接種課 課長 前田 彰久 氏

予防接種事務デジタル化の概要

予防接種に関する正確な情報をどのように取得して一般の方に伝えていくかについて、現在準備を進めている予防接種事務のデジタル化を切り口にお話します。

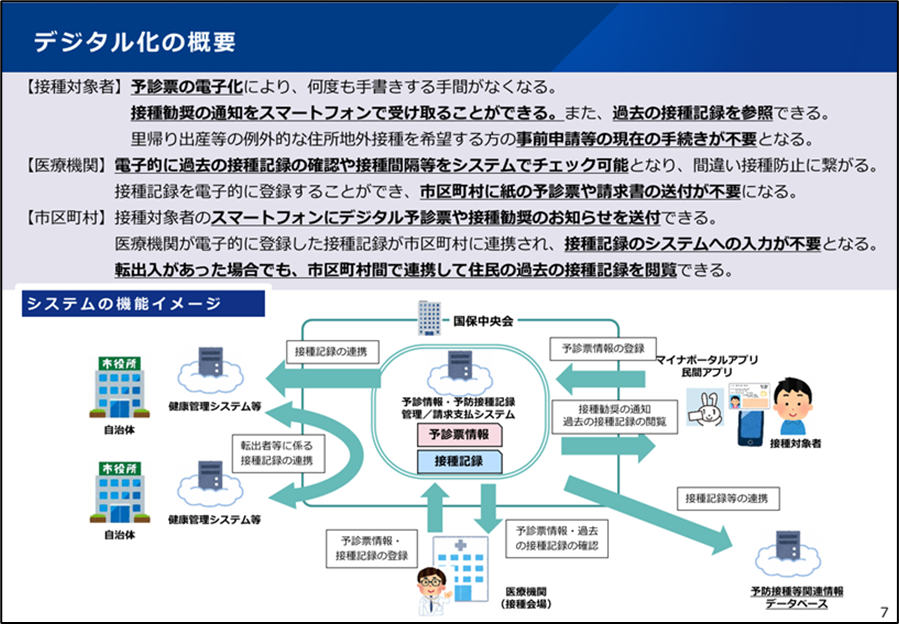

はじめに、予防接種事務のデジタル化について概要をご紹介します。予防接種の情報を国が収集し分析することに関する法的根拠は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)における「機動的なワクチン接種に関する体制の整備等」に記されています。デジタル化は、本来紙で運用していた予防接種事務を、マイナンバーカードを用いた方式に変更する事により行われます。これにより、被接種者、医療機関、市区町村は接種実績を見ることが出来るようになることや、はがき等で行われていた予防接種の勧奨通知をオンラインで実施することも可能となり、国は常に予防接種の状況を分析できるようになります(図3)。

予防接種事務は自治体が実施主体であるため、これまで転出入の際のデータの引継ぎが課題でしたが、デジタル化で転出入前の接種記録を閲覧出来るようになることも大きな利点です。また、匿名化してデータベースとすることで、レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)のデータや、将来的には電子カルテのデータなどと組み合わせることで、統計的な評価の幅が広がることも期待されます。

現在の計画では2026年6月から運用を開始し、2027年度末までには市区町村の予防接種事務のデジタル化を目指しています。

図3.デジタル化の概要

図3.デジタル化の概要

予防接種事務デジタル化の活用

現在、予防接種の実施率は紙の記録を集計して公表するため、集計から公表まで2年を要しています。また、実施人数と対象人数を独立して数字を取得しているため、実施率が100%を超える等、データ自体にも限界がありました。これらがデジタル化することにより、より早く公表でき、実施人数と対象人数を合わせて評価できることからより有用なデータとなると思われます。活用方法の例として、ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンのように各世代どの程度の接種が行われているかについて評価するには、これまでは研究班などを立ち上げ、情報を集めて状況を確認する必要がありました。これが、デジタル化により接種状況を把握できるようになると、各世代の接種率を統計的に速やかに示すことが出来ると期待されます。

このような接種状況の把握といった一次利用に加え、得られたデータの二次利用もデジタル化の大きな目的です。二次利用については国立健康危機管理研究機構(JIHS)の専門性を含め、どのような活用が可能かをこれから議論しますが、有効性や安全性の評価に活用できると考えています。

具体的には、接種後にどれくらいの時期に感染症を発症しているか、ワクチンを接種していない人と比べて有意な差があるか等の有効性の評価が出来ると思いますし、また、他のカルテ等の情報を組み合わせることで副反応がワクチンに起因している蓋然性が高いかどうかの評価が出来るようになると期待しています。すでに米国では保険者データベースを用いた評価が行われており、今後日本でも同様のデータが取得できるものと思います。

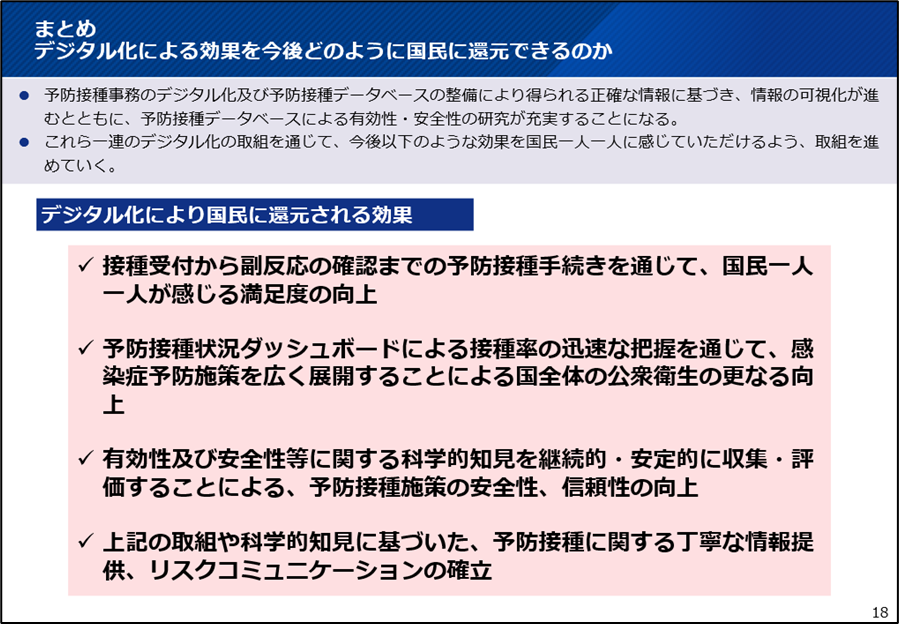

このように、ワクチンに関する根拠のある正確なデータを取得し、それを公表していく事が今後期待されます。国民の皆さんにはご自身の接種データが見られるようになる利点とともに、統計的なデータを提供することで接種の判断材料としても活用してもらえることを期待しています(図4)。

図4.デジタル化による効果を今後どのように国民に還元できるのか

図4.デジタル化による効果を今後どのように国民に還元できるのか

■ 第二部 講演3

予防接種と社会をつなぐ情報発信 ‐JIHS の役割

国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 感染症疫学センター センター長 鈴木 基 氏

サーベイランスとは?

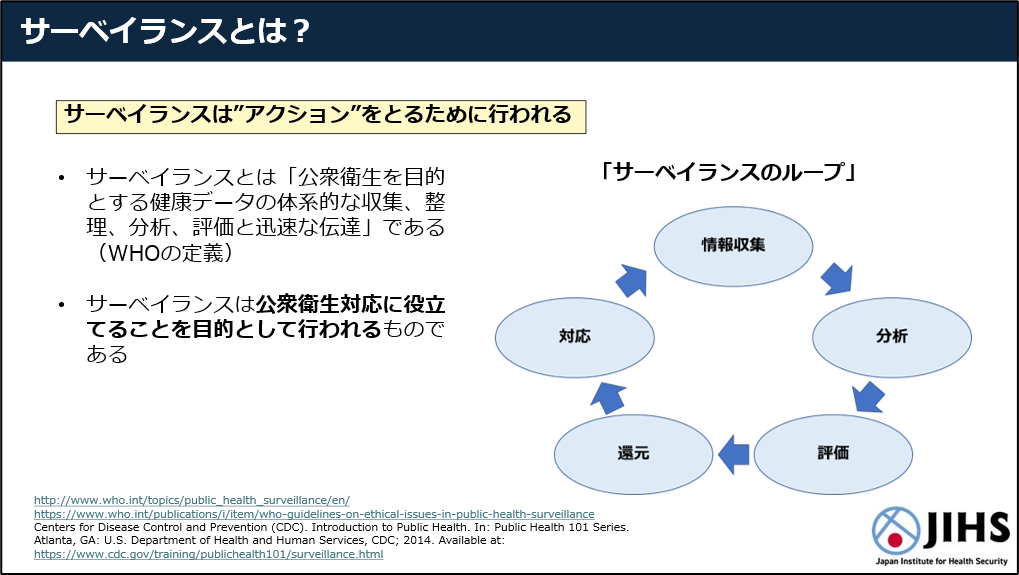

サーベイランスは本来、『敵の動向を監視する』という意味です。世界保健機関(WHO)がサーベイランスを「公衆衛生を目的とする健康データの体系的な収集、整理、分析、評価と迅速な伝達」と定義しているように、ただ情報を収集するだけでは意味がなく、それを整理・分析・評価してアクションに繋げていく、このループを回す事がサーベイランスでは重要です(図5)。サーベイランスの実施においては、マルチソース・サーベイランスが重要です。たとえば、医師が報告する感染症の発生届、学校の欠席状況、電子カルテ、検疫でのサーベイランスなど、さまざまなソースから情報を集めて、それを総合的に評価して感染症の流行動態を把握すること、これが「マルチソース・サーベイランス」であり、サーベイランスの根底・基本となります。

集めた情報の評価においてはハザード、暴露、文脈の3つの観点から分析します。たとえば、どこかで感染症が新たに発生した場合に以下のような評価を行います。

1.感染した場合に軽症で済むのか重症化するのかという感染症の程度を評価する「ハザードの評価」

2.どの程度その感染症に感染する可能性・リスクがあるのかを評価する「曝露の評価」

3.感染症が自分たちの集団、例えば日本人の集団で感染しやすい集団なのか、重症化しやすい集団なのかなどと言った評価をする 「文脈の評価」

このような評価を行ったうえで、対策を取るのか様子を見るのかといった今後の行動に繋げていくことが必要です。JIHSとしては、収集・評価した情報を基に政府、行政のアクションに繋げる事がまずは重要ですが、市民・国民に情報や評価内容を伝えていくことも欠かせませんそのような意味でも、メディアとのコミュニケーションが非常に意義のあるものだと考えています。

図5.サーベイランスとは

図5.サーベイランスとは

サーベイランスの意義

現在、日本での感染症サーベイランスとして最もコアとなる仕組みとして、法律に基づき診断した医師が地方の衛生研究所や保健所を通じてJIHSや厚生労働省へ報告を行う「感染症発生動向調査」があります。

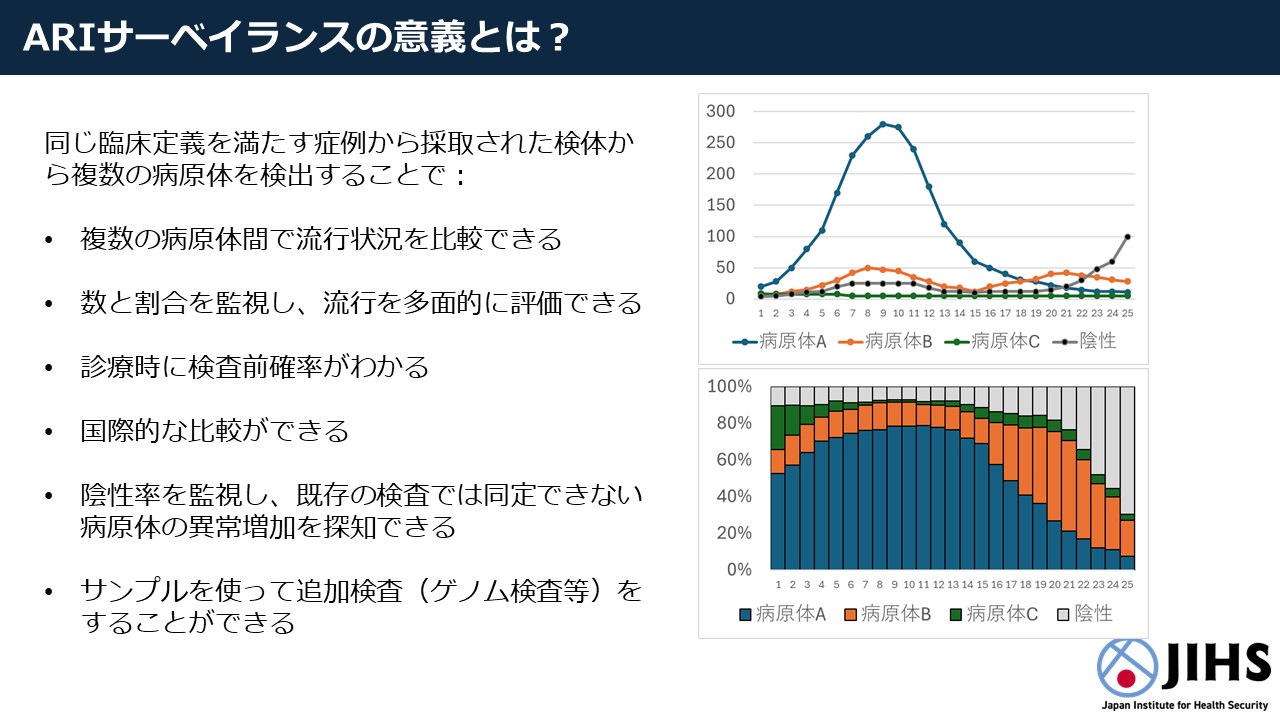

この感染症発生動向調査の直近のトピックスとして、2025年4月から始まった急性呼吸器感染症(ARI)のサーベイランスについて紹介します。ARIとは風邪のような咳や熱や鼻水などの症状を急激に発症するものの総称です。このARIサーベイランスの意義は複数あります。まずは、ARIの発生状況を把握すること、その中で何が病原体となっているのか調べることが挙げられます。もともと、ARIの中でもインフルエンザなどはその発生動向を調査してきましたが、医師が一律でそれぞれの感染症に対する検査を実施するわけではないため、他のARIと比べて発生が多いのかどうか等の相対的な評価がしにくい状況にありました。このARIサーベイランスではARI症状を一律で報告・検査することで、ARI全体の数や、その中でそれぞれの病原体が流行している割合がわかり、病原体間の相対比較が出来るようになります。また、ARIの中でも検査陰性となる病原体は一定割合存在しており、その動向を監視することで、新しい病原体の出現を速やかに感知する事が出来ます。この検査陰性例を追う事が出来るようになったこともARIサーベイランスの大きな意義です。

図6.ARIサーベイランスの意義

図6.ARIサーベイランスの意義

JIHSによる情報発信

旧来の国立感染症研究所でも情報の分析と発信を行っていましたが、発信についてはこれまで研究者自身がまとめて行っていました。JIHSに移行して大きな進歩と考えている点が、情報伝達を専門とする広報部局が出来たことです。専門家の表現では一般の人に伝わりにくかった情報もあったと思われますが、コミュニケーションを専門とする部署が関わるようになったことで、より伝わりやすい情報を一般の人に伝えられるよう工夫していきたいと思います。

また、感染症サーベイランスだけではなく、ワクチンに関する情報収集、具体的にはワクチンの有効性・安全性に関する評価も重要な役割と考えています。今後、さまざまな国内研究や海外研究も含めた情報を収集し、ワクチンの有効性等をモニタリングし、国と共有するとともに国民の皆さまにも発信していく必要があると考えています。

感染症やワクチンの情報伝達におけるJIHSの役割は大きいと考えています。情報伝達においてはメディアの皆様とも連携し、感染症やワクチンに関する正確な情報が国民の皆様に伝えられるようにしていきたいと思います。

(文責 製薬協バイオ医薬品委員会ワクチン実務委員会 中川 貴文)