Points of View

システマティックレビューからみたPatient-Reported

Outcome Measure(PROM)介入による利点と課題

医薬産業政策研究所 主任研究員 椿原慎治

医薬産業政策研究所 主任研究員 白石隆啓

医薬産業政策研究所 主任研究員 吉野九美

要約

- 2020年以降で文献検索して得られたPatient-Reported Outcome Measure(PROM)介入臨床研究のシステマティックレビュー、メタアナリシス5論文の概要について述べ、日常診療や臨床研究にPROMを実装する利点と課題について紹介する。

- 疾患横断的にPROM介入効果を評価した臨床研究レビュー2編のうち、質的評価研究に限定したレビューでは、PROM介入に5つのキーベネフィットが示された。PROMを機能別に評価した研究レビューでは、PROMは症状スクリーニング、モニタリングに有用とし、疾患特異的PROMでアウトカムの改善率が良好とされた。

- がん患者のPROM介入臨床研究レビュー2編のうち、種々のアウトカムを評価した研究レビューでは、アウトカムの改善にはPROMデータの患者、医療者へのフィードバックが有用であることが示唆された。死亡、QOL等の健康関連イベントを前向きに検証したPROM介入研究のメタアナリシスでは、PROM介入は死亡と12週目QOLに有意な改善効果が認められた。

- これらの臨床研究レビューでは、診療にPROMを介入する意義が論じられているが、同時にPROM収集に対する患者、医療者の懐疑的意見、双方にかかる負荷、潜在的バイアス、データの信頼性等、日常診療へのPROMの実装には多くの課題があり、介入効果に限界があることも示された。

- こうした課題が指摘されているが、近年、国内でもPROM介入臨床研究が進んでおり、またAIによる患者の声の構造化技術も診療現場に一部導入され、PROMを診療に実装する意義への認識は高まっている。患者アウトカムの改善と医療技術開発の要素として「患者の声」を収集する価値が社会に理解されるためには、種々の課題解決に向けて産官学が議論、研究を重ね、協力して政策に反映させていくことが重要と考える。

1.はじめに

現在、産官学において医療への患者参画促進に向けた重要な要素と考えられている「患者報告アウトカム(Patient-Reported Outcome, 以下、PRO)」について、我々は政策研ニュースNo.75で、一つはFDA公表資料を用いた臨床試験で使用されたPRO尺度(Patient-Reported Outcome Measure, 以下、PROM)の疾患領域毎の定量分析1)、一つは主要国のPRO導入臨床試験数の推移分析2)を報告した。これらの分析から、(新規)薬剤介入による患者の症状の変化や体験を評価するための「臨床アウトカム評価(Clinical Outcome Assess-ment, COA)」の一つとして、PROが臨床試験のエンドポイントに組み込まれ、患者体験が医薬品開発に活用されるケースが増加傾向にあるとわかった。なおPROに関する詳細はニュースNo.75をご参照頂きたい。

がん臨床試験のメタアナリシスから、特定のPROMによる健康関連QOL(Health-related QOL, 以下、HRQoL)の自己評価値と患者の死亡転帰に統計的相関が認められ、転帰予測に有用であることは以前より継続的に報告されている3、4、5)。具体的にはretrospective分析から、がん疾患特異的PROMであるEORTC QLQ-C30の使用は、がん患者の死亡イベント予測とイベントに関連する症状(疼痛や食欲不振等)への対応行動に寄与する可能性が高いと評価されている。

対して、患者に「PROMを使って自己の状態をレポートしてもらう」という行為自体にベネフィットがあるか、については議論が残っている。患者に対するPROMによる自己評価の行動介入をprospectiveに評価した臨床研究は多々あるが、研究個別にみると介入の価値や効果に関する結論は様々である。

本稿では2020年以降で文献検索して得られたPROM介入臨床研究、臨床試験のシステマティックレビュー、メタアナリシス論文から本稿のテーマに適した内容の論文を抽出、政策研「価値評価チーム」メンバー3名で合意した5論文の概要について述べ、実臨床や臨床研究、臨床試験にPROMを実装する利点と課題について紹介する。なお、PROとPROMの用語については各原著の表記を優先している。FDAの“Guidance for IndustryPatient-Reported Outcome Measures”(2009)によると、PROは症状やQOL等の患者が直接報告する健康状態に関するアウトカムであり、PROMはそれらPROを評価、測定するための尺度や質問票等のツールを示すとされる。また原著ではPROs、PROMsと複数形で表現されている箇所もあるが、本稿では単数形表記で統一している。

2.システマティックレビューの概要

(1)~(4)に、PROM介入臨床研究のシステマティックレビュー4編の概要を示す。疾患横断的にみたPROM介入効果の定性的評価、定量的評価の各レビュー2編、がん患者へのPROM介入効果を種々のアウトカムで評価したレビューと、死亡等のイベントを評価したメタアナリシスの2編である。各レビューはそれぞれ特徴的であるが、対象疾患、分析目的、対象とするアウトカム、解析方法が異なるので解釈を考慮する必要がある。最後に小児がん臨床研究のシステマティックレビュー1編(5)の概要を示す。

(1)Campbell R.et al.(2021)6)

実臨床におけるPROM使用経験を質的(定性的)に評価した臨床研究のシステマティックレビューである。質的研究に限定した理由として、患者と医療者の両者のPROMに対する視点、認識を深耕することで、実地臨床のPROM使用の利点と限界が明らかにされうるとあった。当レビューは国際的に用いられる“システマティックレビュー/メタアナリシス推奨報告項目(the PreferredReporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses;PRISMA)”2009年度版と、英国の“レビュー/情報発信センター(Centre for Reviews and Dissemination;CRD)”のガイドラインに従って抽出、評価したとしている。また各研究論文の質は、“質評価研究報告のための統合基準(the Consolidated Criteria for Reporting Qualitative research(COREQ)checklist)”を用いて2名のレビュワーが独立して評価し、採点結果が合意に達するまで議論し結論を出すというプロセスを経たとあった。

各種文献データベースから2021年5月までで定義した検索条件で抽出された2,388件の論文のうち、最終的に当レビューの目的に合致した50のPROM介入臨床研究に関する52論文が基準を満たした。研究対象とした施設もしくはケアからみた研究数は、プライマリーケアが22、病院が9、外来クリニックが9、緩和ケアが4、複数環境が5、その他が1であった。PROM介入の価値/効果の評価視点から研究を分類すると、医療者視点が26、患者視点が7、両方が17であった。PROMの収集手段は、電子報告によるPROM(以下、ePRO)が26、紙記載PROMが12、二者択一4、タイプの記載無し8であった。これら研究ではがん、糖尿病、心臓血管疾患等、多様な患者群を対照として様々なPROMが使用されていた。

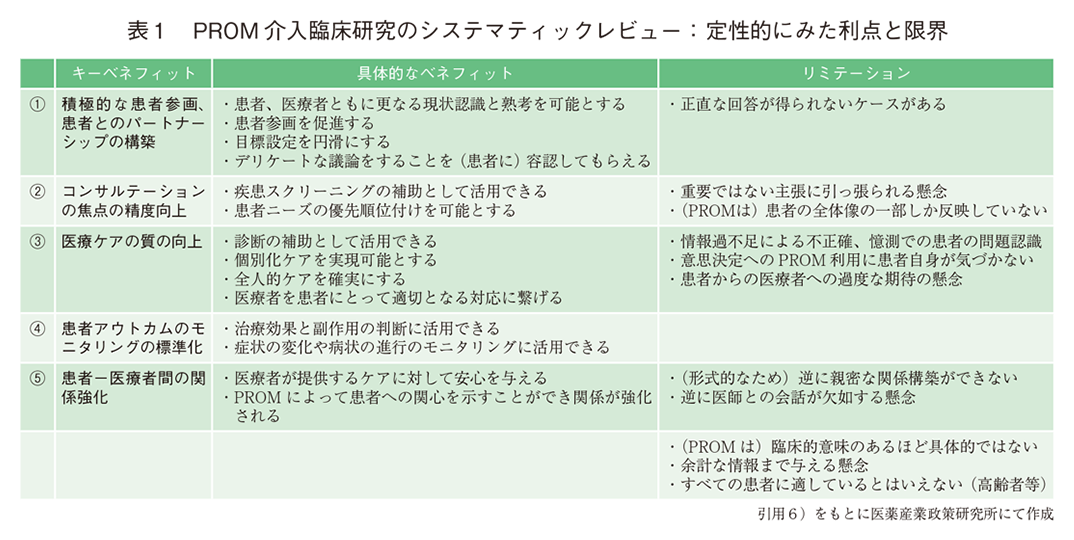

レビューの結果、PROMを導入することにより以下の5つのキーベネフィット①積極的な患者参画、患者とのパートナーシップの構築②コンサルテーションの焦点の精度向上③医療ケアの質の向上④患者アウトカムのモニタリングの標準化⑤患者-医療者間の関係強化、が抽出されたとしている(表1)。それぞれ具体的には、①患者、医療者がともに更に現状を認識し熟考を可能とする、患者の治療参画を促進する、患者と医療者間で治療目標の設定が円滑になる等が具体的なベネフィットとして記載があった。②ではPROMが疾患スクリーニングを補助するツールとなる、患者のニーズの優先順位付けを容易とする、③は診断の補助として活用できる、個別化ケアの実現に有用である、全人的ケアの実践を確実にする、医療者に患者にとって必要な対応に繋げることができる、④は治療効果と副作用の判断に活用できる、症状の変化や病状の進行のモニタリングに活用できる、⑤は医療者が提供するケアに対して患者に安心を与えることに役立つ、PROMによって患者への関心を示すことができ関係が強化される等が示されていた。

同時にPROM効果の限界として以下が挙げられていた。①では(例えばうつ病の診断等では患者が望まない治療を避けるために)PROMで正直な回答が得られないケースがある等、②ではPROMによって重要ではない主張に引っ張られ優先度の低い診療課題に対処しなければならなくなる懸念、PROMによる患者評価は患者の全体像の一部しか反映していない等、③では情報過不足による不正確、憶測での患者の抱える問題に対する認識、意思決定へのPROM利用に患者自身が気づかない、患者からの医療者への過度な期待の懸念、⑤ではPROMが形式的であるために却って親密な関係構築ができない、逆に医師との会話が欠如する懸念、その他、PROMによる評価は臨床的な意味を示すほど具体的ではないとする意見や患者に余計な情報まで与える懸念、高齢者等すべての患者に適しているとはいえないとする意見等が挙げられていた。

患者と臨床医、双方の視点から臨床におけるPROMの導入に利点を示した一方、限界も指摘されていることから、著者らは実地診療において患者の転帰改善の手段としてPROMが認識されその使用が普及されるためには、これら限界への対処に向けて更なる研究が必要だとしている。

(2)Bonsel J.M.et al.(2024)7)

PROMデータは患者個人の健康のためのみならず、医療者や保険者、政策決定者に情報をフィードバックすることで、医療機関で提供される医療技術レベルの把握と改善、医療資源の不足を把握しそれを充足させる等の政策レベルの意思決定にも活用される。このシステマティックレビューはミクロレベル(患者個人)、メゾレベル(患者グループ)、マクロレベル(地域、社会)の観点で実施されたPROM介入臨床研究からPROMデータの近年の応用事例を特定し、PROMの「機能」別に得られたエビデンスを統合、種々のアウトカム改善に関連したPROMの介入手法の特徴を明らかにすることを目的としている。なお、ここでの「機能」はPROM介入が設定した患者アウトカムに影響を及ぼす仕組み(mechanism)を指す。

当レビューはPRISMAガイドライン(2020年版)に従って抽出され、2名のレビュワーが独立に“the Effective Public Healthcare Panacea Project’s Quality Assessment Tool for Quantitative Studies”を用いて各研究の質を定量的に評価したとあった。各評価ドメインで点数が付けられ、weak point数に応じて三段階(0、1、2以上、低い方が高質)で総合評価された。複数のデータベースを用い2023年8月までで定義した検索条件で抽出し、重複を除いた11,121論文をスクリーニングした結果159件が該当、その中から比較対象群の有無等の条件で選択し57件の論文が抽出された。引用論文のトラッキングから新たに21件の論文が追加され、最終的に76件の臨床研究、78論文が基準を満たした。

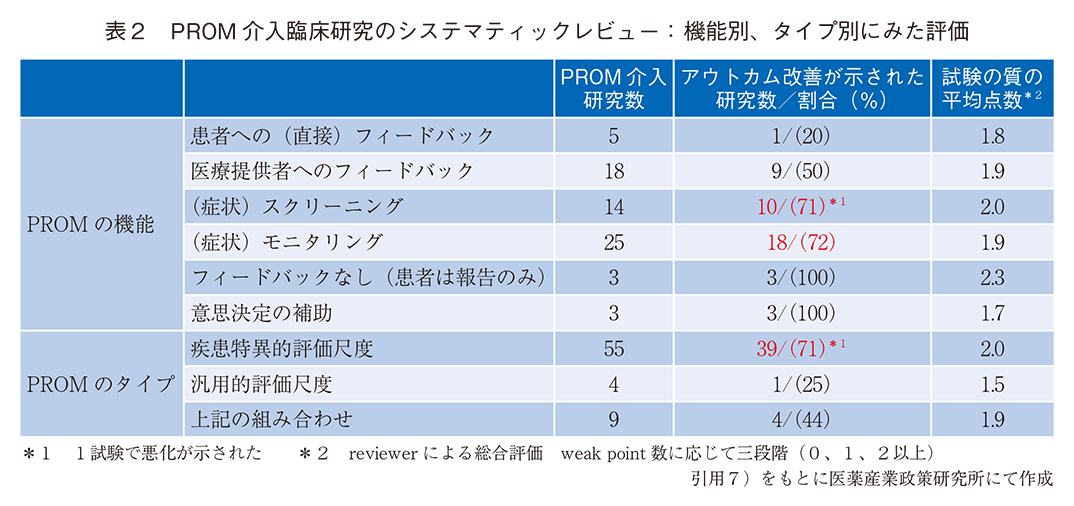

記載された結果は多様であったため、ここでは最も研究数の多かったミクロレベル(患者個人)研究の分析結果を示す(表2)。設定された患者アウトカムはPROM介入臨床研究毎に様々あり、例えばがん患者対象研究では、「死亡」、「救急外来受診、再入院の減少」等のイベントから「身体的、精神的、社会的機能の改善」や「うつ症状やがん随伴症状の改善」、「適切な医療的ケアを受けた経験」等、多様であった。まず、“患者アウトカムに改善あり”とした研究数が半数以上を占めたPROMの機能は、「医療提供者へのデータフィードバック(9/18)」、「症状スクリーニング(10/14)」、「症状モニタリング(18/25)」であった。また少数であるが、患者にフィードバックしなかったがアウトカム改善が認められた(3/3)、患者の意思決定支援(3/3)で有効割合が高かった。

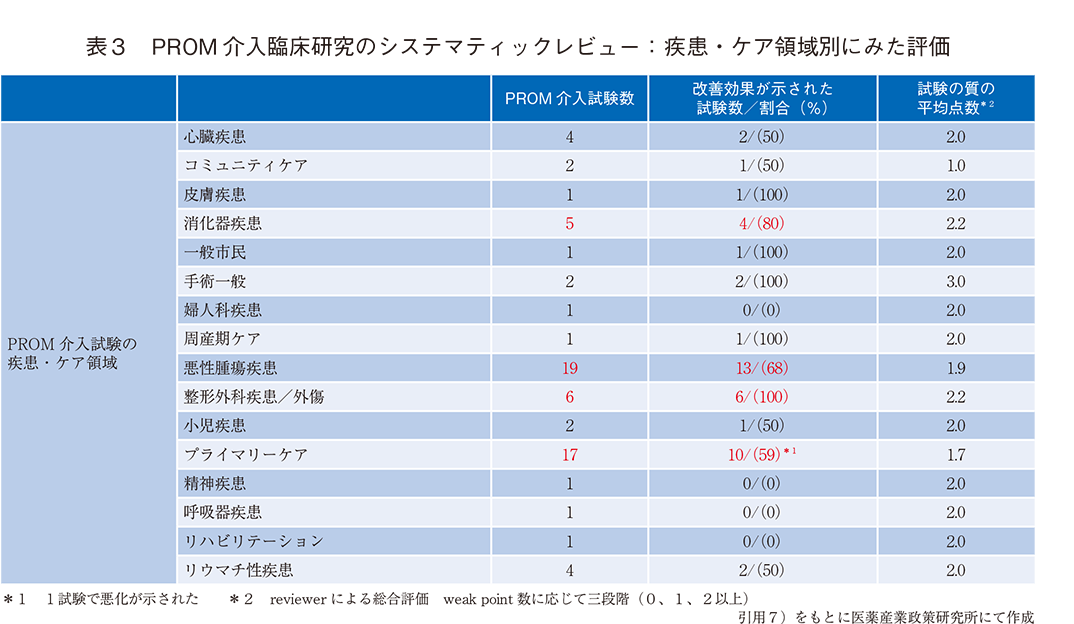

使用されたPROMのタイプは「疾患特異的尺度」が55研究と最も多く、PROMの介入でアウトカムが改善したとする研究は約7割であった。対してEQ-5D等の「汎用的健康評価尺度」単独の介入研究は4研究であり、アウトカム改善ありとした研究は1のみであった。疾患特異的と汎用的尺度の組み合わせは9研究あり、改善ありとした割合は44%と汎用的尺度単独の研究よりも高かった。疾患領域別にみると、「悪性腫瘍」、「プライマリーケア」、「整形外科/外傷」、「消化器疾患」の順で多く、これら領域でのPROM介入によるアウトカム改善効果は相対的に高かったことが示されPROMとの親和性の高い疾患領域であることが推察された(表3)。またPROMデータの医療提供者へのフィードバックは患者の異常を知らせ最適な対応に結び付くケースが特にアウトカム改善に有効であり、このようなケースとしてうつ病、悪性腫瘍、消化器疾患領域でデータフィードバックの有効性が示されたとしている。

著者らはPROM介入の臨床研究が成功しない理由として以下の点を述べている。第一に、「汎用的健康評価尺度」単独の介入では、医療者が治療対応や治療変更に結び付く洞察や情報を十分に得られない点を挙げている。第二に、PROM介入は一般的な健康認識の向上や症状の負荷改善というアウトカムには顕著に影響を与えるものの、QOL改善や生存延長等のイベントアウトカムへの影響はさほど強くない傾向があるという点を示している。他には、患者が医療者と症状について話し合うことに抵抗がある、医療者が十分に時間を持てず継続できない、医療者にPROMに関する知識が不足しているために実行に移せない等を理由として推察している。

最後に著者らは、PROM介入効果を実証する臨床研究の質はまだ十分とは言えず、対照とする治療の定義や介入方法の精緻化、標準化が更に必要だとしている。しかし日常診療へのPROM実装には様々な課題があるとしながらも、複数の先行研究で、PROMによって患者が自身の状態を認識する力が養われ、自身の治療への積極的な参画をエンパワーメントする可能性があるとしてPROMの有する価値を述べている。当レビューの結果でも、PROMは患者の転帰について医療者に重要な情報と洞察を与え、適切な医療対応に繋げる効果を高めることが示されており、PROMは現代医療における重要な役割の一端を担っている、としている。

(3)Graupner C.et al.(2021)8)

PROM介入試験に悪性腫瘍患者を対象としたものが多いことは先のレビュー(2)で示されていたが、ここに示すものはがん診療でのPROM介入効果を検証した臨床研究に特化したレビューである。当レビューは、がん患者のPROM介入群と非介入群を比較した研究と、PROM介入研究の中で患者および/または医療者へのフィードバックの有無で群間比較した研究を対象としている。当レビューはPRISMA(2009年度版)ガイドラインに従って実施されたとあった。1998~2018年で定義した条件で複数のデータベースから検索した8,341件の報告と追加8報告を3名の研究者でスクリーニングを実施し、22件の研究論文がレビューの対象となった。

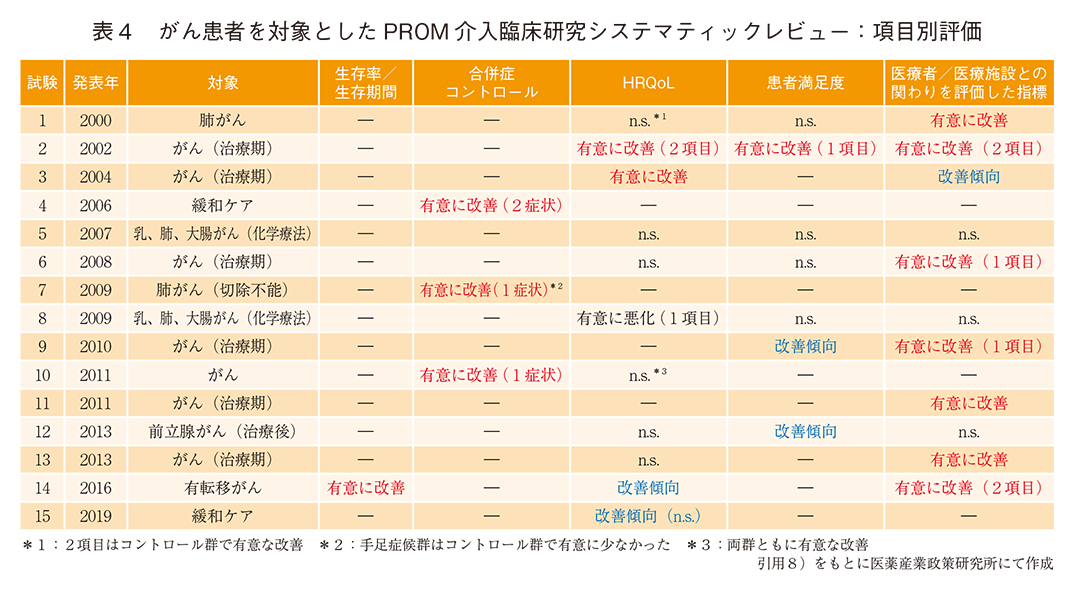

種々のアウトカムが設定されたPROM介入臨床研究22件のうち、PROM非介入群を対照とした15研究のレビューの結果、PROM介入は各アウトカム項目で有益とした報告が多かった(表4)。「有意に改善」は非介入群に比して介入群で設定アウトカムすべて、もしくは一部に有意な改善、「改善傾向」は統計解析の説明はないが介入群でアウトカム改善が非介入群よりも良好と表現、「改善傾向(n.s.)」は有意差はないが介入群で良好と表現、「n.s.」は有意差なし(not significant)である。この中の14研究は患者および/または医療者へのPROMデータのフィードバックを実施していた。表にはないがPROM介入研究において患者・医療者へのデータのフィードバックの有無でみた群間比較は7研究あり、そのうち症状への影響を評価した5研究ではフィードバック有群で有意な改善が認められたものは1研究、患者満足度を評価した2研究では有意な増加が認められたものは1研究であった。患者と医療者(医療機関)との関係性を評価した6研究では、統計的有意を問わずフィードバック有群で改善と表現した研究は5であった。

著者らは、がん患者におけるPROM介入研究は検出力不足が多かった点を課題として挙げていた一方、患者および/または医療者へのPROMデータをフィードバックすることでより肯定的な効果が確認されたことから、フィードバックを強く推奨する、としている。

(4)Balitsky A.K.et al.(2024)9)

がん治療を受けている固形腫瘍、血液腫瘍患者を対象としたPROM介入ランダム化臨床試験のシステマティックレビューとメタアナリシスの更新結果が2024年に報告された。このレビューはPRISMA(2020年度版)ガイドラインに従って実施された。2012~2022年の期間で複数のデータベースを用い定義条件で検索した結果9,662件の論文が抽出され、引用論文1件を追加のうえ8名のレビュワーがペアとなり独立してスクリーニングと精査を行い、裁定者を含め45件の研究論文が採択された。このうち27研究が化学療法を受けている患者が対象であった。各アウトカムに対するメタアナリシスのエビデンスの質は国際基準である“Grading of Recommendations Assessment,Development and Evaluation;GRADE”に準じて評価された。

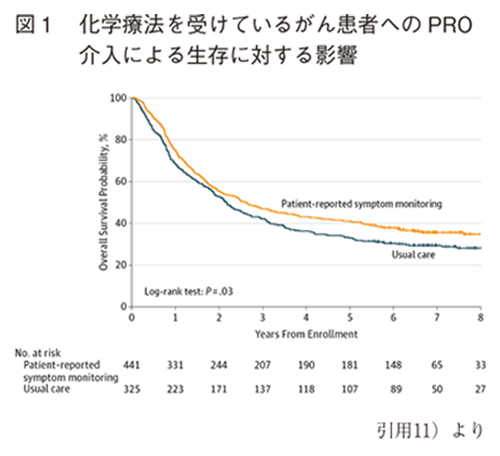

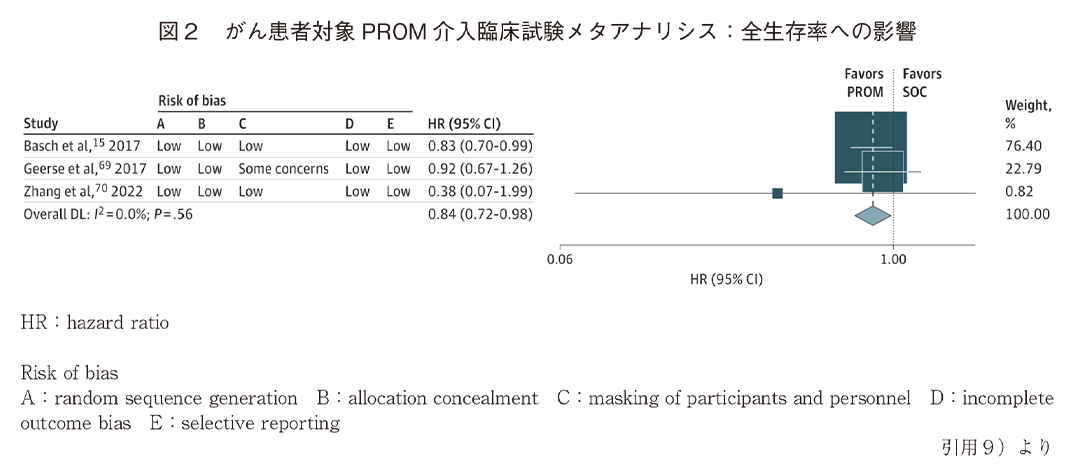

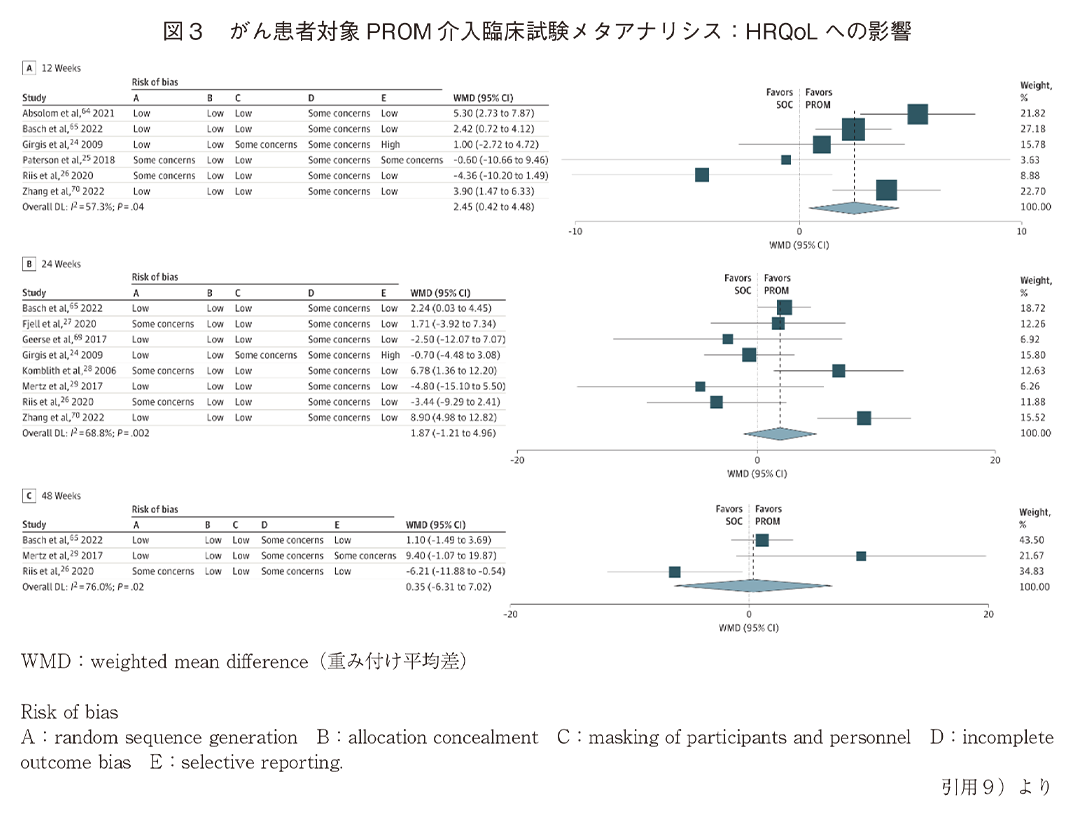

このメタアナリシスではイベント発生率を検証した臨床研究が選ばれており、レビュー(2)と(3)でも採択されたBasch E. et al.(2016,2017)のePRO介入によるがん患者の延命効果を評価したランダム化臨床研究10、11)が含まれる。この研究は、化学療法中の4種のがん患者766名の患者がePRO介入の有無で2群に無作為割付され、中央値約7年の追跡の結果、介入群で有意な生存期間の延長が認められたとするものである(図1)。これに加えPROM介入による生存率への影響を評価した3研究がメタアナリシスに採用された。分析の結果、研究は少数だがPROM介入による有意な生存率向上が確認され(Hazard Ratio 0.84,95% CI 0.72-0.98,GRADE:Moderate)、がん患者へのPROM使用は延命効果をもたらす可能性があるとの見解が示された(図2)。尤もこの寄与効果は、試験患者数が最も多く有意な生存延長が認められたBaschらの研究結果の影響が大きいことが推察される。また、PROM介入によるHRQoLへの影響に関するメタアナリシスでは、がん特異的疾患尺度のEORTC QLQ-C30の介入研究において12週目の評価で有意なQOL改善効果が認められた(weighted mean difference 2.45, 95% CI 0.42-4.48,GRADE:Moderate)。しかしQLQ-C30介入の24、48週目評価(図3、GRADE:Low, Very Low)、汎用的評価尺度のEQ-5D介入の24週目評価(図なし、GRADE:Very Low)には有意な改善効果は認められなかった。また、救急施設への搬送、入院イベントのメタアナリシスではPROM介入による有意なイベント減少効果は確認されなかった(図なし、GRADE:両方ともLow)。

当レビューからPROMが生存延長とQOL改善に関して有効とする一面が示され、PROM収集により患者の症状変化とニーズを医療者が的確に把握でき、問題に早期に対処することで患者の不良な転帰を回避することに寄与する可能性が示唆された、としている。一方、先行研究ではPROMを記載する行為は患者が自身の症状への認識を高め、症状への対処について医療者と議論をすることに積極的になるとする反面、腫瘍専門医は身体症状の管理には慣れているものの、QOLやメンタルヘルスに関連する問題への対処には慣れていないことが示されていたとあり、がん患者の日常診療にPROMを導入することに対する課題を示している。しかしながら、PROM介入の各種研究から患者のベネフィットとなるエビデンスが示されており、がん診療にPROMを導入することは重要な意義があり、標準的で高質のアウトカム測定が可能となるPROMを日常診療に組み込むためには更なる研究が必要であるとしている。

(5)Rothmund M.et al.(2022)12)

当レビューは小児がん患者に対する支持的医療(supportive care)の介入臨床試験のシステマティックレビューである。厳密にはPROM介入臨床試験のレビューではないが、症状や苦痛を緩和するための支持的介入において患者のQOL評価は重要な測定項目と考え、小児疾患領域でのPROM使用の現状について理解を深めるため本稿で採択した。

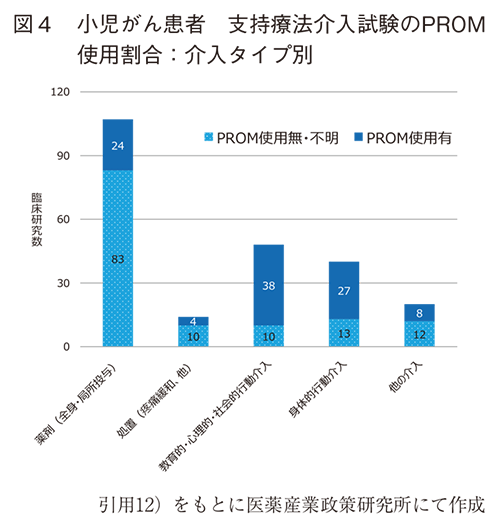

欧米の臨床試験データベースより2007年1月以降に開始された小児がん患者の支持的介入臨床試験から定義条件で検索した4,789研究から、3名のレビュワーが適格性を評価し229研究が対象となった。このレビューはPRISMA(2015年度版)ガイドラインに準拠したとあった。医学的介入は「薬剤」(全身または局所投与)と「処置」(疼痛緩和、放射線、超音波、外科的を含む)に分類、行動介入は「教育的・心理的・社会的」と「身体的」(運動等)に分類し、食事療法等の上記に含まれない介入は「その他」として分析している。

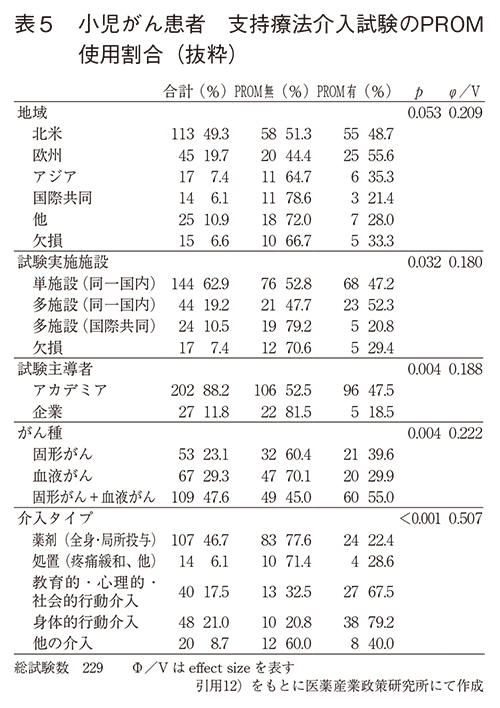

表5に229件の小児がん患者に対する支持的介入試験数の内訳とPROM使用割合の抜粋を示す(差のあった項目)。群間のPROM使用割合はχ2testで統計解析され(信頼区間95%)、Ф/Vはeffect sizeを示す。地理的分析では北米49%、欧州20%、アジア7%、国際共同6%であり、そのうち何らかのPROMが使用された試験割合は北米49%、欧州56%、アジア35%、国際共同21%であった( p =0.053)。単施設試験63%、多施設国際共同11%であり、PROM使用割合は前者47%に対して、後者は21%であった( p =0.032)。アカデミア主導試験は88%を占め、残りは企業主導試験であった。アカデミア主導ではPROM使用割合が48%であったことに対して、企業主導では19%と有意差が認められた( p =0.004)。

腫瘍タイプでみると、固形と血液腫瘍両方を対象とした試験が48%と約半数を占め、PROM使用割合は55%であった( p =0.004)。介入タイプでみると、「薬剤」が47%と最も多く、「処置」6%、「身体的」行動介入18%「教育的・心理的・社会的」行動介入21%であった。PROM使用割合はそれぞれ22%、29%、68%、79%であり、介入のタイプによって使用に有意な偏りが認められた( p<0.001)(表5、図4)。二項ロジスティック回帰による多変量解析で、小児がん支持療法の臨床試験にPROMが導入される可能性を各群で予測したところ、血液がん単独試験、薬剤介入試験で導入の可能性が有意に低かった(ともにp <0.05、表なし)。

著者らはレビュー結果から、小児がん患者に対する支持的介入試験の問題として①支持療法の目的の大半はQOL改善であるはずにも関わらずPROM使用割合は著しく低かった②試験数は経年的に増加傾向にあるもののPROM導入割合にほとんど変化がなかった③薬剤介入試験が多くを占めているにも関わらずPROM導入率は極めて低かった等を挙げている。

先行研究から、小児、青年患者に対しては身体的のみならず心理的苦痛を含め多面的な評価が必要とされるが、現在利用可能な小児がん患者用のPROMは心理評価が不十分であり小児PRO研究は遅れている、と述べている。年齢や認知能力に応じて小児患者の状態を医療者や親等の介護者が評価し情報を補完することは必要である(Clinician-reported outcome、Observer-reported outcome)。しかし代理者による報告のみでは小児患者の心理面の負荷に関する情報が十分に得られずQOLが過小評価される可能性があるとされ、PROは他者には得られない小児患者の主観的経験に関連する情報を深く知る唯一の手段であるため、支持的介入臨床試験へのPROM導入は例外なく標準とすべきだ、としている。

3.まとめと考察

4編のPROM介入臨床研究のシステマティックレビュー/メタアナリシスと、1編の小児がん臨床研究におけるPROM使用状況に関するシステマティックレビューの概要を示した。総じて、臨床研究の定性的、定量的な分析から、診療におけるPROM介入は患者アウトカムの改善に有用としている。細部を見ると、「患者に治療への積極的参画を促し、医療者との議論が活発になることで自身の健康意識向上に繋がる」、「PROMによる患者ニーズの把握は、医療対応の適切性や迅速性の向上等の医療の質向上に繋がる」、「PROM介入は患者の生存延長、健康関連QOLの改善に寄与する可能性がある」、「PROMデータを患者、医療者にフィードバックすることは種々の患者アウトカムの改善に有用である」、「PROM介入によるアウトカム改善には、汎用的評価尺度よりも疾患特異的評価尺度において有用性が示唆される」等の点が示されていた。疾患特異的尺度と汎用的評価尺度のスコア間には統計的相関があるとする報告は種々の疾患領域の臨床研究13、14、15)で示されながらも、2編のレビューでは、統計的な差を示してはいないが、EQ-5D等の汎用的評価尺度と比べて疾患特異的評価尺度が患者アウトカムの改善効果に有用である可能性を示したことは注目された。PROM収集には課題も数多く指摘されている。個々の意見として「PROMデータは臨床的に意義のある情報ではない」、「PROMデータには情報過不足による不正確さが存在する」、「PROMでは患者から正直な回答が得られない」6)、「PROMを介入することで患者の健康関連QOLが悪化した」8)といったPROMへの信頼に対する懐疑があり、がん診療におけるPROM収集に関するレビュー16)では「日常診療のPROMデータ収集、活用に発生する医療者の負担(業務量、時間、技術、責任)」、「医療機関の(ePRO)インフラの不十分さ」、「患者のPROMへの理解不足」、「患者のePRO入力操作の不慣れ」等の課題が示されている。また引用9の著者はインフラの不足に加え、「PROMデータ収集・活用に対する医療提供者に対するインセンティブ不足」を挙げている17)。PROM介入研究の課題としては、「バイアスリスクが高く検出力不足」8)、「収集方法、測定方法、アウトカム設定、実施タイミング、結果報告の方法等が標準化されていない9、16)等が挙げられており、日常臨床にまでPROMを標準的に実装するためには数多くのハードルが存在する。また小児がん臨床試験のレビューでは、企業主導試験、薬剤介入試験でPROM使用が有意に少ないという指摘がなされており、医薬産業として振り返るべきポイントである。

診察室や日常生活の中で患者の「率直な」声を収集し構造化する技術開発は、これら課題解決に向けた重要な要素となる。現在、患者との会話を録音し、「SOAP」(S:主観的情報、O:客観的情報、A:評価、P:計画)のカテゴリーで患者情報を分類しカルテ作成をすることができる音声AIツールが開発されている18)。実際に日常診療に実装している施設の医師は、カルテ作成のみならず患者サポートや情報共有等の場で診療の効率化が図られているとしている。また疾患を限定すると、医師と患者との会話から認知症リスクの診断を支援する自然言語処理AIの開発が進んでいる19)。

近い将来これら技術が進歩すれば、従来の患者サイドの課題であった小児や高齢者によるePROのタブレット操作技術の未熟さという問題から解放される。また医療者サイドの課題であるPROMの標準化については、AI音声もしくはAIガイドによってPROMを用いたデータ収集の手法を規格化することが可能となる。PROMデータの信頼不足については、会話形式による質問を交えることで患者から正直な回答が得られる可能性も高まる。結果、患者の声から得られた膨大な自然言語の非構造データがAIによって構造化され、医療技術間の比較に活用可能となり、新たな医療技術開発に向けたアウトカム改善の重要な指標の一つとなるであろう。

PROMの価値をミクロレベル(個人)で考えると、「患者主体」の医療の取り組みの一つとして、「shared decision-making20)(以下、SDM):共有意思決定」の重要性が昨今高まっている。sharedは共同、協働と表現されているものも多い。これは医療者と患者の情報の非対称性に対する不安や不満が患者に生じないよう、患者が自身の治療を自らの意思で選択するニーズを満たしながら、患者と医療提供者が何を重要視しているか、すべきかを互いに理解し、議論を経て治療方針を決定する合意形成のプロセスである。患者報告に基づいたSDMは治療満足度の向上に関連するとする報告21)、SDMによって治療の意思決定に対する葛藤の減少がもたらされたとの報告22)がある。そのような場面で、「正確」に患者の状態を顕在化するPROMは、患者-医療者間で現状の相互理解に活用できると考えられ、重要なツールとしてSDMの一助となるものと考える。

マクロレベル(社会)に捉えると、世界の潮流では、現在OECD加盟国の多くがPROMの収集対象のスケールアップ、もしくはPROMを収集する対象疾患を拡大しており、PROMプログラムの実施主体は政府、病院、大学の順に多いと報告されている23)。これらの国の多くは、官やアカデミアが収集した「患者の声」であるPROMデータを、提供された医療の「質」の評価と改善の指標として活用している。医療技術開発においては、企業が実施する臨床試験で得られた有効性、安全性の評価が最も重要なエビデンスであることは変わりない。しかしながらこの先、革新的な医療イノベーションが幾多も産み出されることが想定される。今後国内においても、患者に施される新たな医療技術の価値が、上市後に得られた医療情報に加え適正なPROMデータを含めて、継続的かつ「正確」に評価されるためのシステムを産官学が協力し構築していくことが重要と考える。

日常診療、臨床研究の場において患者の医療参画の考え方が普及し、リアルワールドで患者の声を収集することが常識となることは、個々の患者が求める「well-being」への理解が深まりSDMの意義を高め、医療の質向上に繋がる可能性が高まる。同時に、疾患や症状に応じて確度の高い標準化された健康関連QOL測定ツールを診療及び臨床試験で用いることが恒常的になることで、更なるイノベーションへの応用と正確な医療技術評価が可能となる環境が整う。有効性、安全性はもちろん、経済性評価においても然りである。

4.おわりに

近年、国内アカデミアによってePROインフラ開発研究、がん患者やHIV患者等でePRO介入研究が実施されている24、25)ように、先述の環境の実現にはこれからも多くの議論、研究が必要である。産官学がPROの価値を理解し、協力して患者の声を収集する価値に対する理解が社会に浸透するよう働きかけをしていくとともに、ゆくゆくは、疾患特異的かつ小児や高齢者等の各患者セグメントに対応する確度の高いPROMを診療の場に実装する政策、PROM高機能化に向けた開発促進政策、PROMデータのアルゴリズム化と各種健康医療情報に連結する政策が一体となって推進されることを期待する。

-

1)

-

2)

-

3)

-

4)

-

5)

-

6)

-

7)

-

8)

-

9)

-

10)

-

11)

-

12)

-

13)

-

14)

-

15)

-

16)

-

17)

-

18)

-

19)

-

20)

-

21)

-

22)

-

23)

-

24)

-

25)