Opinion 「活薬」のための「Right」をあらためて考える 医薬品の価値の顕在化・最大化を目指して

医薬産業政策研究所 主任研究員 田村浩司

1.はじめに:「活薬」のための5つの「Right」

医療や医薬品に関する取り組みについて、いくつかのキーフレーズが知られている。例えば日本医療研究開発機構(AMED)では『生命・生活・人生の「3つのLIFE」を大切にした医療分野の研究成果を一刻も早く実用化し、患者さんやご家族のもとにお届けすること』1)が、医薬品医療機器総合機構(PMDA)では『4つの「F」(Patient First、Access First、Safety First、Asia First)に率先して取り組むこと』2)が、それぞれ提唱されている。日本製薬工業協会(製薬協)では『産業ビジョン2025』(2016年1月公表)で、『先進創薬で次世代医療を牽引する「P4+1」医療への貢献』を掲げている3)。P4+1医療とは、米国で10年ほど前に登場したP4医療=『予測を立てて(predictive)個人に合わせて(personalized)、予防的で(preventive)参加型の(participatory)医療を実践すること』に、進歩的・高度化(progressive)を加えたもの4)で、「我々は、P4医療とProgressiveな医療の双方に資する創薬イノベーションの実現を目指し、両者を融合した次世代医療「P4+1医療」に貢献し、さらには先進創薬により牽引していくことをビジョンとして掲げた。」としている。

これらの(広義の)創薬活動に着目したフレーズに対して、医療現場で用いられるものとして、「5R」=5つの「Right」がある。使う人・場面によってRの順番は固定されていないようだが、一般に(1) Right Drug(Medication)、(2) Right Patient、(3) Right Dose、(4) Right Route、(5) Right Time(& Frequency)の5つが挙げられており、医療従事者の投薬時における患者の安全性確保の目的で多く用いられているようである5)。

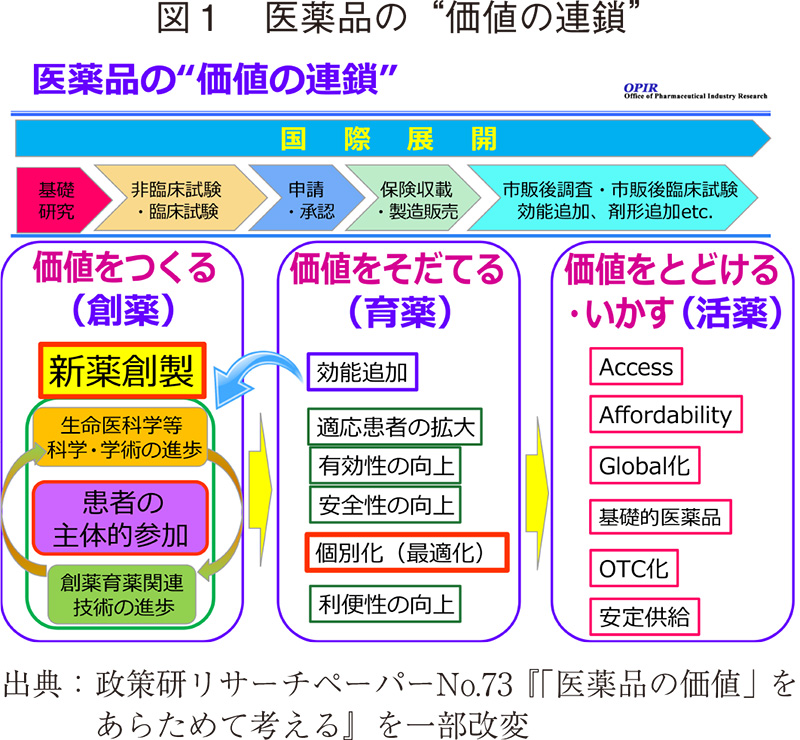

筆者は昨年5月に公表した政策研リサーチペーパーNo.73『「医薬品の価値」をあらためて考える』のなかで、医薬品の"価値の連鎖"として「価値をつくる(創薬)」→「価値をそだてる(育薬)」→「価値をとどける/いかす(活薬)」の3つの段階を考え、「活薬」=創製された医薬品の価値を適切にお届けし適切に使用していただくことにより医薬品の効能・効果を正しく発揮させることの結果として、その価値が顕在化され最大化されると表現した(図1)6)。この「活薬」のためには、製薬企業など提供者側は当該患者さんに有効・有用な「モノ(としての医薬品)」+「(必要な)情報」を適切に患者さんに届けることが、使用者側(患者さん+場合により介助者や医療従事者も)には適切な使用法を守ってお使いいただくことが、それぞれ必要となる。医学医療や診断等の技術進歩や新モダリティ等による(広義の)薬物治療法の進化などにより、"個別化医療""適正医療"への取り組みの重要性が一層増している。そこで本稿ではこれらのために必要とされる取り組み等について、「5R」を切り口に整理しながら、薬の価値を正しく発揮させる「活薬」のために必要なことについて、あらためて考えてみたい7)。

2-1.Right Drug(Medication):適切な薬剤を創製すること+選択すること+届けること

あたりまえではあるが、実際には必ずしもあたりまえに実現しているとはいえない。従来型の創薬プロセスにおける第3相臨床試験(検証的試験)では基本的に、当該薬物投与群(=集団)と対照群(=これも集団)の薬効を適切な評価指標を用いて比較し、統計的有意差があることをもって「薬が効く」と決めている。しかし、この(主語がない)「薬が効く」と、特定の具体的な個人に「薬が効く」は、同じではない。換言すれば、患者集団でみた場合の(平均的な)薬の価値に対して、特定の個人にとっての薬の価値は一人ひとりで異なり、当該個人に対して実際に当該薬剤の効果があれば、結果として「価値がある」が、そうでなければ結果として「価値がない」(場合によっては害にもなりうる)ことになる。Right Drug(Medication)とはしたがって、現実に存在する特定の、そして多様な患者一人ひとりにとって「Right」であること(Personalized Medicine)が求められている。創薬活動において新しいモダリティの利用など新たな技術革新等を踏まえた「Right Drug」創製に日々努力が続けられているのはもちろん、Right Drug/Right Patientを決めるためのツールであるコンパニオン診断薬の開発・利用や遺伝子パネル検査も実用段階に入っており、全ゲノム検査もそれほど遠くない将来の実用化が期待される(2-2も関連)8)。

2-2.Right Patient:適切な患者(適用対象者)が選ばれること+患者が適切な(服薬)行動をとること

2-1で、「Right」な薬剤が届けられることは、患者側からいえば当該薬剤からみて「Right」な患者であるということになる。最近の抗がん剤などの創薬手法が代表的といえるが、患者の病態改善に結び付く薬効標的(遺伝子や分子等)のプロファイルを明確に定めた上で薬物候補物質を創出・開発することが主流であり、この場合は予め対象患者のプロファイリングがなされていることになるため、必然的に開発段階から「Right」な患者が明確になっていることが多い。

一方で、患者は当該薬物の作用機序(pharmacodynamics、薬力学・薬理作用学)や吸収・分布・代謝・排泄といった体内動態(pharmacokinetics、薬物動態学)などを理解した上での適切な服薬を遵守することが求められる9)(次項以降で詳述)。(標準の用法・用量を基に患者一人ひとりの体質等プロファイルにあわせて投与量などを適宜調節することで設定される)当該個人用の処方の意味を十分理解した上で、服薬遵守することで、当該薬剤が「活薬」する=価値がただしく発揮されることになる。しかしながら実際には、「言うは易し、行うは難し」。服薬アドヒアランス10)を高めるには、(処方の意味を理解した上で)自ら積極的に治療を行うという意識を患者自身が持つことが望ましい。また実用上の補助手段として、物理的に正しい服薬を促す仕組みがあれば、単純な飲み忘れは防止できる可能性が高いと考えられ、スマートフォンを活用した服薬お知らせサービス(アプリ)などが登場している。

もちろん、服薬アドヒアランスを高めるために創薬側でも工夫をしている。わかりやすい例が服薬回数(頻度)を減らす徐放性製剤であり、血中の有効成分濃度の急激な上昇を避けることで副作用の発生頻度を下げることも期待できる。

2-3.Right Dose:有効かつ安全な用量を設定すること

添付文書、患者向け医薬品ガイドでは「用法・用量」の項で、くすりのしおりでは「この薬の使い方」の項で、それぞれ情報が記載されている。薬はしばしば、「両刃の剣」あるいは「クスリはリスク」などという言い回しがされる。薬物は基本的に、服用量(厳密には患部における薬物濃度や血中薬物濃度)が不足すれば効かないし、過剰であれば毒になる性質がある。臨床試験を通じて標準的な用量(常用量)が定められるが、体の大きさや薬物代謝能など、体質等が個々人で異なることから、これにあわせて個別に適正な用量(至適用量)が設定される必要がある。そのためには薬物自身の性能と患者のプロファイルの両方をできるだけ詳細に把握する必要があるが、現実にはそれだけでは不十分で、実際に治療を継続しながら投薬量を都度調整していく(いわゆるPDCAサイクルを回す)ことで、当該患者における至適用量が調整される。よって、治療中の薬効発現状況や安全性状況を正確に把握することが重要となるが、例えば月に一度の診察時のみに得られる問診+検査値情報だけでは情報が不十分なおそれがある。これまでも、治療有効域の狭い薬剤や中毒域と有効域が接近していて投与方法・投与量の管理の難しい薬剤では、治療薬物モニタリング(Therapeutic Drug Monitoring)11)という手法で個々の患者に適した投与設計を行い、適正な薬物療法が実施されてきたが、今後は例えばICT(バイオセンサーなど)を利用した各種生体指標の頻回モニタリングと記録(PHRなど)を活用した治療効果の検証による至適用量の設定や、さらにはAIも活用した至適用量設定も可能になるかもしれない。

一方、創薬側の観点からは、できるだけ少量で有効な薬物の開発や用量調節用の多規格化に加えて、いわゆる安全域(治療指数)12)の広い薬剤の開発が有益となる。薬物そのものの安全域の広さ以外に、製剤工夫により(広義の)安全域を広くすることも可能な場合がありうる。経口剤や注射剤は一度投与してしまうと回収(投与取り消し)が困難であるが、貼付剤(経皮吸収型製剤)であれば、用量の増減調整や投与の中止がしやすい。

2-4.Right Route:適切な使用法・経路で服薬すること

こちらも添付文書と患者向け医薬品ガイドでは「用法・用量」の項で、くすりのしおりでは「この薬の使い方」の項で、それぞれ情報が記載されている。用法と用量をうまく組み合わせて、患部における薬物濃度や血中薬物濃度が治療有効域に維持され目的とする薬効を適切に発揮させるべく、薬剤毎にさまざまな工夫がなされている。したがって、設定された用法・用量を守って服薬することが大切である。特に、カプセルを外したり徐放剤を砕いたりといった、製剤工夫がされている薬剤を服薬者側で手を加えてしまうことは、目的とする薬効が得られないばかりか、副作用が発現するおそれもあるため、厳禁である。この点についても、用法の意味を服薬者がよく理解していれば不適切な行為を避けることができる。また、専門家にはあたりまえである、経口剤は水やぬるま湯で飲むことや、服薬し忘れてしまった場合の対応などについても、一般の方にはそうではないことから、正しい理解を得る必要がある13)。

一方、創薬側の観点からは、服薬者が不適切な用法をとらないような薬剤開発が求められる。例えば、大きなカプセル剤などが飲みにくいという理由で「分解」してしまうことも考えられる。高齢者では嚥下(飲み込み)機能が低下することが多いため、特に高齢患者が多い疾患の治療薬では飲み込みやすい剤形の開発・提供は必須だろう。また注射剤では投与時に痛みを伴うため、使いにくいこともあるだろう。服薬者が自然と適正使用できるよう、可能な限り製剤工夫を継続していくことが求められる。

なお、「食間」「座薬」など、一般の方に誤解を招きかねない用語については、別の表現を使うほうがいいかもしれない。

2-5.Right Time(& Frequency):適切なタイミング・回数で服薬すること

服薬のタイミングや頻度は、「用法」のもう一つの重要な要素である。目的とする薬効を適切に発揮させるように、また副作用が現れる薬剤の場合には、副作用が日常生活の質(QOL)に与える影響などをできるだけ少なくするように、いつ(どのタイミングで)、どの程度の頻度で服薬するかは重要である。抗アレルギー薬や解熱鎮痛薬など、OTC薬でも注意が必要なものがある。2-4でも触れたが、服薬し忘れてしまった場合の対応などについても正しく理解していただくことで、副作用発現回避に結び付くかもしれない。

服薬者が服薬タイミングなどをあまり気にせずに使用できる薬剤を提供できれば、服薬に関するヒューマンエラーの減少が期待でき、安全確実な薬効発現の観点から利便性が高いと言うこともできるだろう。

3.「Right Information & Education」の追加提案:正しい理解に基づく正しい服薬治療のために「くすりは正しく使ってこそくすり」も考えたい

製薬企業はこれまで、医薬品の創製・提供を「いいモノをいいサービスで」行うことで医療に貢献してきたが、一方ではこれまで述べてきたように「くすりは正しく使ってこそくすり!」14)である。この「正しく使う」ことについては、製薬産業側ではともすれば医師や薬剤師など医療従事者へお任せにしていた部分もあったかもしれない。薬機法その他の法規制上、製薬企業が主体的に直接患者へ情報提供が行えない場合もあるものの、患者利益のために工夫の余地はまだあるように思われる。また、日本では公的機関による質の担保された薬剤情報提供がまだまだ少ないといわれており、正しい情報提供の仕組みの整備が求められる15)。マスメディアに対しても、一定の専門的知識を基に一般の方々へ正しくわかりやすい情報を提供いただく機能を期待したい。

加えて、医療や医薬品に関する基礎知識の向上には、くすりに関する学校教育や市民啓発活動の充実も有益だろう。2012年4月から中学校でのくすり教育が義務化され、高等学校では、2013年度から学年進行でより踏み込んだ内容の医薬品教育が実施されている。くすりの適正使用協議会、日本製薬工業協会、日本OTC医薬品協会の3団体では共同で、高等学校での医薬品教育への支援としてDVD教材を作成し、日本薬剤師会所属の学校薬剤師を通じて全国約5,000校の高等学校に無償で配布している16)。

また日本薬剤師会ではくすりの適正使用協議会の啓発資料をベースに、「くすりの正しい使い方」に関する「小学生向け」と「中学・高校・一般向け」の2種類の教材を作成し、薬剤師による児童・生徒や地域住民を対象とした講習会等で活用されている17)。

製薬企業の取り組み事例としては、2015年10月に塩野義製薬の従業員有志が立ち上げた「コミュニケーションバリアフリープロジェクト(CBF-PJ)」がある18)。『「最もよい薬」に必要な「情報」を、すべての患者さんに』というコンセプトを基づき、主に聴覚に障がいのある患者さんを取り巻くバリアをなくす取り組みが進められているとのことであり、「くすりは正しく使ってこそくすり!」と軌を一にする活動といえるだろう。

4.おわりに

上記のように、医薬品の適正使用に向けた各側の取り組みは、医薬品の価値の向上に直結する。直近では製薬協は各関係者とともに、Patient Centricityに基づく活動やポリファーマシー問題の解消に向けた取り組みなどを進めている19)20)。「5+1R」を通じた患者中心の医療や適正使用の推進で、「活薬」が進むことを大いに期待したい。

-

1)

-

2)

-

3)

-

4)「製薬産業を取り巻く現状と課題~よりよい医薬品を世界へ届けるために」政策研産業レポートNo.5(2014年12月)

-

5)「5R」に「right purpose」を加えて「6R」とされることもある。

-

6)

-

7)文中で使用する専門用語(jargon)の一部については、医学薬学に必ずしも精通しない方にも内容が理解しやすいよう、厳密な科学的定義以外の使い方をする場合がある旨、ご容赦願いたい。

-

8)

-

9)薬機法第一条の六(国民の役割)では「国民は、医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努めなければならない。」とされている。この項は、2013年の法改正時に新たに追加された。

-

10)「医療者の指示に患者がどの程度従うか」という服薬コンプライアンスの概念に対し、治療におけるパートナーシップとして患者自身が治療に積極的に関わる意味での服薬遵守を図る言葉。アドヒアランスを規定するものは治療内容、患者側因子、医療者側因子、患者・医療者の相互関係という点でコンプライアンスとは大きく異なる。参考:日本薬学会「薬学用語解説」

-

11)①薬物体内動態の把握、②医薬品の適正量の投与、③多剤併用の可否、④中毒・副作用の早期発見、⑤ノンコンプライアンス(指示どおりの服薬をしないこと)の確認などをして、適正な薬物療法が行える。対象薬剤には、治療有効域の狭い薬剤や中毒域と有効域が接近し、投与方法・投与量の管理の難しい薬剤(例:気管支拡張薬「テオフィリン」)が挙げられる。

参考:日本薬学会「薬学用語解説」

TDM対象薬の例:http://www.pharm.kumamoto-u.ac.jp/Labs/clpharm/database/docs/tdm01_20160902.pdf -

12)薬学用語上は、「50%致死量(LD50)/50%有効量(ED50)」と定義されるものだが、概ね「有効かつ安全に使用できる用量の幅の大きさ」と考えて問題ない。

-

13)患者向け医薬品ガイドやくすりのしおりにはこれらの説明の記載があるものの、必ずしも十分に理解が得られていないと考えられる。

-

14)

-

15)

-

16)

-

17)

-

18)

-

19)

-

20)患者の声を活かした医薬品開発を目指して 製薬企業でのPatient Centricityに基づく活動(ファルマシア、2020年2月号)