Points of View 公的データベース等の利活用に関する製薬企業調査報告① -利活用の可能性と課題-

医薬産業政策研究所 主任研究員 渡邉奈都子

医薬産業政策研究所 主任研究員 富樫満里子

医薬産業政策研究所 主任研究員 枝廣 誠

要約

- 現在、厚生労働大臣等が保有する医療・介護に関する公的データベースの仮名化情報の利用・提供や、他の仮名化情報、次世代医療基盤法に基づく仮名加工医療情報との連結解析が制度的に検討されている。

- こうした背景を踏まえ、製薬企業における公的データベース等の利活用の実態や将来的な活用に向けた期待・課題を明らかにすることを目的として、日本製薬工業協会(以下、製薬協)の医薬品評価委員会所属の加盟74社を対象にウェブアンケート調査を実施した。

- 公的データベース等の活用実態については、全回答の約4割が、活用または検討した経験があると回答し、一定の取組みが確認された。

- 今後の活用意向については、全回答の約7割が前向きであった。

- 拡充が期待される情報としては、患者背景、カルテ由来、検査関連のデータが挙げられ、特に臨床検査値、画像データ、医師所見、任意接種の記録に対する要望が寄せられた。

- 今後の利活用にあたっては、制度・運用面の課題に加え、製薬企業側の理解や体制の整備も障壁となっており、実務に即した制度設計と企業側の体制強化の両面が求められる。

1.はじめに

近年、医療・介護分野におけるデジタル化の進展に伴い、公的データベースを含む多様な医療情報の二次利用に対する期待が急速に高まっている。こうした期待を背景に、官民双方で医療情報の利活用を促進する取組みが活発化しており、製薬協においても、環境整備に向けた提言活動を継続的に行ってきた。

これらの官民の取組みの方向性は、令和6年6月21日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針2024)」1)にも通じるものである。同方針では、全国医療情報プラットフォームで共有される情報を新たな医療技術の開発や創薬等に活用する環境の整備、および医療・介護分野の公的データベースの利活用促進と、研究者・企業等が質の高いデータを安全かつ効率的に活用できる基盤の構築が明記された。

さらに、令和7年2月26日に閣議決定された「医療法等の一部を改正する法律案」2)は、厚生労働大臣等が保有する公的データベースの仮名化情報の利用・提供、他の仮名化情報や次世代医療基盤法に基づく仮名加工医療情報との連結解析を可能とするものであり、現在国会で審議中である。この法案が成立すれば、既存制度下では困難であった疾患横断的な解析やアウトカム評価、ライフコースに基づく疾病負担分析等の高度な解析が今まで以上に可能となり、わが国におけるリアルワールドデータ(RWD)活用は新たな段階へ進展することが期待される。

このような背景のもと、本稿では、公的データベースの仮名化情報としての活用が進展する現状を踏まえ、製薬企業における利活用の実態や将来的な活用に向けた期待、課題を明らかにすることを目的とする。具体的には、公的データベースの利用経験や今後の活用意向、制度・運用面における障壁、さらには利活用により期待される効果等を網羅的に整理し、今後の制度設計や利活用を支える運用基盤のあり方について考察を行う。

あわせて、企業における認知を高め、利活用の意欲喚起を促すことを通じて、医療情報基盤を活用したイノベーションの推進に向けた一助となることを期待する。

2.調査方法

2-1. 調査の概要

本稿で取り上げる「公的データベース等の利用状況や意向に関するアンケート調査」(以下、本調査)は、製薬企業における公的データベースの利活用の実態や今後の活用意向、課題を把握し、利活用促進に資する基礎資料とすることを目的として、ウェブベースで実施したものである。調査にはMicrosoft Forms を使用し、2025年3月14日から4月14日までの期間で実施した。

調査対象は、製薬協の医薬品評価委員会に所属する加盟74社であり、原則として各社の研究、臨床開発、市販後安全性、メディカル・アフェアーズ、医療経済・アウトカムズリサーチの5部門を対象に回答を依頼した。

実際の回答にあたっては、各部門において公的データベースの利活用状況を把握している担当者による社内での調整を経て、原則1部門1回答の対応とした。また、データサイエンス部門など業務横断的な部署に関連機能が集約されている企業においては、業務単位での回答を可能とし、実態に即した情報を収集するよう努めた。

調査は、回答者および企業名が特定されないよう匿名形式で実施し、個別の回答内容が特定の企業に紐づかないよう配慮した上で集計・分析を行った。設問は、定量的な設問と自由記述形式の設問を併用し、両者を組み合わせて分析を行っている。特に自由記述は、定量的な選択肢では把握しきれない具体的な課題や要望を補完する目的で設けたものであり、分析に際しては共通する論点や視点ごとに整理・分類した。

製薬協は、研究開発志向型の製薬企業が加盟する業界団体であり3)、医薬品評価委員会は医薬品の研究、開発、市販後安全対策・適正使用、メディカル・アフェアーズ活動に関する技術的・制度的課題の検討および政策提言を行っている4)。本調査は、医薬産業政策研究所が、同委員会の協力を得て実施したものであり、収集された知見は、今後の制度設計や実務環境の改善に向けたエビデンスとして活用することを意図している。

2-2. 調査の留意点と特徴

本調査は、製薬協医薬品評価委員会に所属する加盟企業を対象に、原則として1社あたり最大5部門への回答を依頼して実施したものである。このため、製薬業界全体の傾向や各企業の多様な実態を統計的に反映しているとは限らないことに留意が必要である。

一方で、実務を担う部門の視点に立脚した調査である点に特徴があり、現場に根差した課題認識や具体的なニーズを把握することを重視した設計となっている。

また、調査では公的データベースと医療等情報の活用拡大により想定される将来的なユースケースに関する自由記述も併せて収集しており、その分析結果は次報の「公的データベース等の利活用に関する製薬企業調査報告②-格納情報の整理とユースケース-」5)にて別途報告している。

2-3. 調査対象としたデータベース

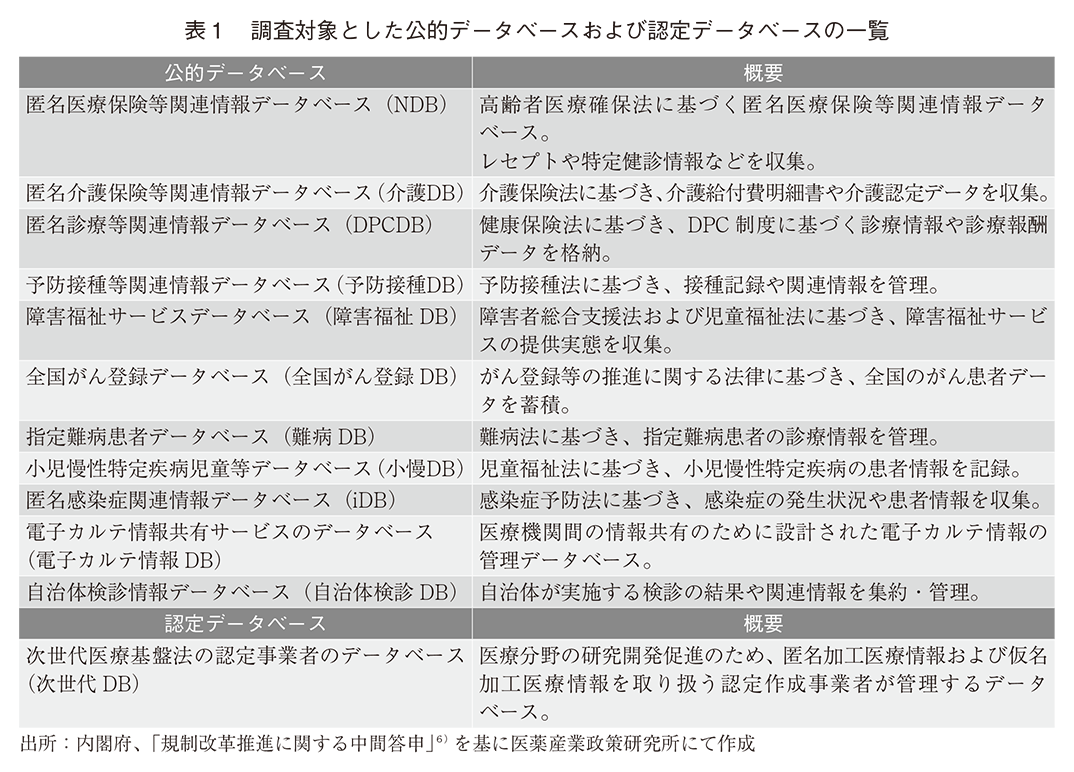

本調査では、厚生労働大臣等が保有する医療・介護に関する各種公的データベースおよび、次世代医療基盤法に基づく認定作成事業者が保有する認定データベースを対象とした(NDB、介護DB、DPCDB、予防接種DB、障害福祉DB、全国がん登録DB、難病DB、小慢DB、iDB、電子カルテ情報DB、自治体検診DB、次世代DB:正式名称は表1を参照)。以下では、これらを総称して「公的データベース等」と記載する。現在、これらのデータベースについては、医療法等の法改正により仮名化情報としての連結解析が可能となる方向で制度設計が検討されており、将来的には製薬企業による研究・開発・市販後安全対策・メディカル・アフェアーズ等の非営業目的での活用が制度上認められる見通しである。

また、医療等情報の二次利用については、医薬産業政策研究所でもポジションペーパー7)を通じて提案してきたように、EUのEHDS(European Health Data Space)法などの海外動向も参考にしつつ、仮名化情報の提供体制の整備、申請手続きの一元化、クラウドを基盤としたリモート解析環境の構築が政府により検討されており、企業による利活用の加速が期待されている8)。

なお、各データベースの概要については、次報5)にて詳述しているため、そちらを参照されたい。

3.回答者の属性

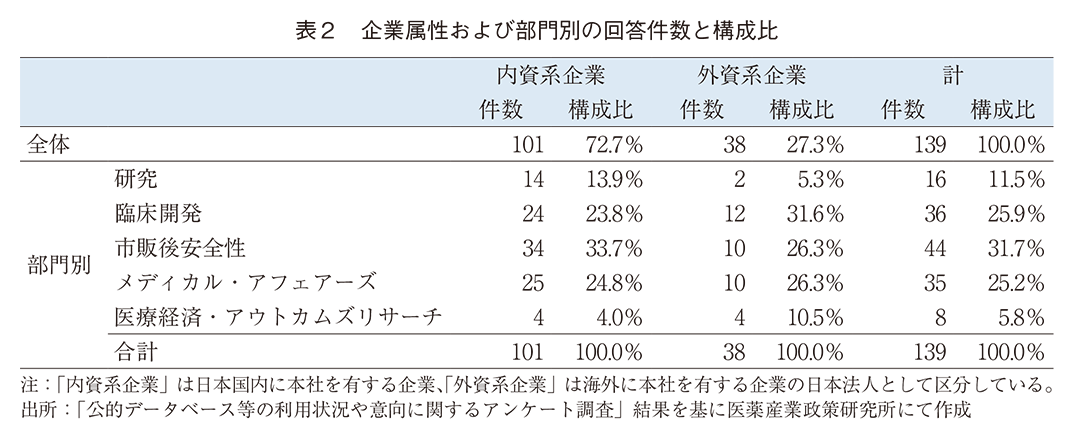

本調査は、製薬協医薬品評価委員会に加盟する企業を対象に、各社から最大5部門(研究、臨床開発、市販後安全性、メディカル・アフェアーズ、医療経済・アウトカムズリサーチ)にわたる回答を依頼し、計139件の有効回答を得た(企業単位ではなく延べ部門件数として集計9))(表2)。内訳として、内資系企業からは101件(72.7%)、外資系企業からは38件(27.3%)の回答が寄せられた。また、回答者の所属部門として最も多かったのは市販後安全性(44件、31.7%)であり、次いで臨床開発(36件、25.9%)、メディカル・アフェアーズ(35件、25.2%)、研究(16件、11.5%)、医療経済・アウトカムズリサーチ(8件、5.8%)と続いた。

4.結果

4-1. 公的データベース等の利用経験と検討状況

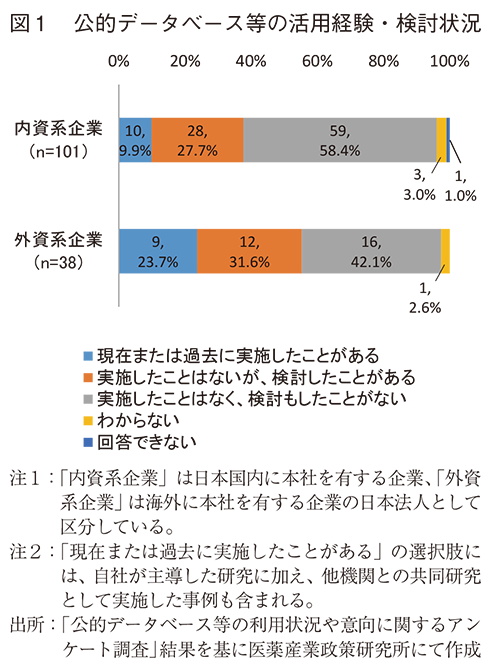

今回の調査では、まず「現在、または過去に公的データベース等を使用した研究・分析を行ったことがあるか」という設問を通じて、公的データベース等の活用経験の有無について確認した。その結果、全体の回答139件中、「現在または過去に実施したことがある(自社主導・共同研究を含む)」が19件(13.7%)、「実施したことはないが、検討したことがある」が40件(28.8%)であり、合わせて59件(42.4%)が何らかの形で公的データベース等の活用を検討・経験していると回答した。企業の本社所在地による違いに着目すると、外資系企業においては活用経験・検討割合が55.3%と、内資系企業の37.6%より高い傾向が示された(図1)。また、部門別にみると、メディカル・アフェアーズ23件(65.7%)および医療経済・アウトカムズリサーチ5件(62.5%)において、活用経験・検討割合が比較的高かった。

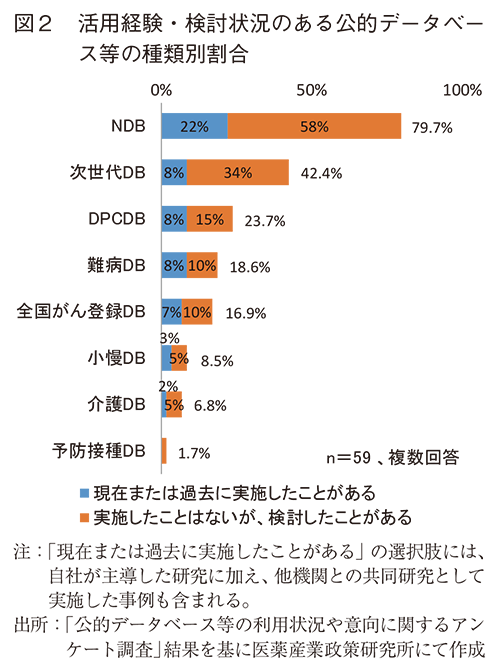

具体的に活用した、あるいは活用を検討したことのあるデータベースとしては、NDBが最も多く47件(79.7%)であった。次いで、次世代DB(次世代医療基盤法の認定事業者のデータベース)が25件(42.4%)、DPCDBが14件(23.7%)、難病DBが11件(18.6%)、全国がん登録DBが10件(16.9%)と続いた(図2)。

なお、これらは「公的データベース等の活用について検討・経験あり」と回答した59件を母数として集計した割合である。

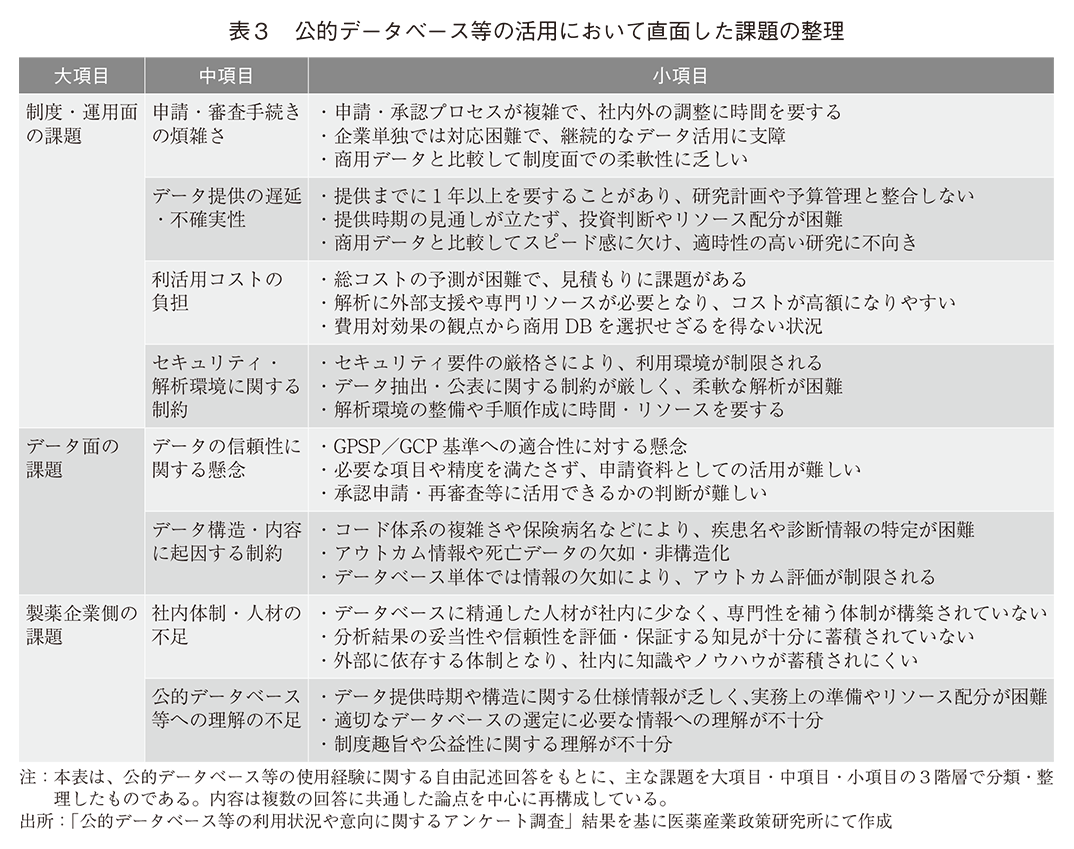

また、公的データベース等を使用した研究・分析において直面した課題に関する自由記述回答を整理した結果、共通して指摘された論点が複数明らかとなった(表3)。

具体的には、「制度・運用面の課題」として、利用時の申請・審査手続きの煩雑さ、データ提供までの期間の長さや不確実性、費用の見積もりの困難さやコスト負担、セキュリティ要件や解析環境の制約などが挙げられた。

「データ面の課題」では、精度や活用可否の判断が難しいといったデータの信頼性に関する懸念、コード体系の複雑さや構造上の制限、アウトカム情報の欠如といった点が指摘された。アウトカム情報については、将来的に他のデータベースとの連結が実現すれば一定の補完が期待されるものの、現時点では連結されておらず、単独利用では依然として制約となっている。

さらに、「製薬企業側の課題」として、社内体制や人材の不足に加え、制度やデータベースの構造、運用ルールに対する理解の不十分さが利活用を妨げる要因となっていることも明らかとなった。

これらに加えて、個別のデータベースの課題としては、次世代DBについて、対象となる症例数の少なさに対する懸念が多く挙げられていたことから、他のデータベースとの比較においても実務上の課題として認識されている。

4-2. 公的データベース等の活用意向と展望

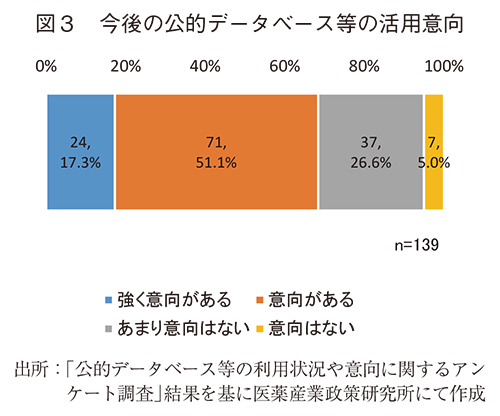

今後の研究・分析活動における公的データベース等の活用意向については、全回答の68.3%が前向きな意向(「強く意向がある」「意向がある」)を示し、特に「強く意向がある」との回答は17.3%に上った。一方で「あまり意向はない」「意向はない」とした回答も一定数認められ、全回答の31.7%を占めた(図3)。

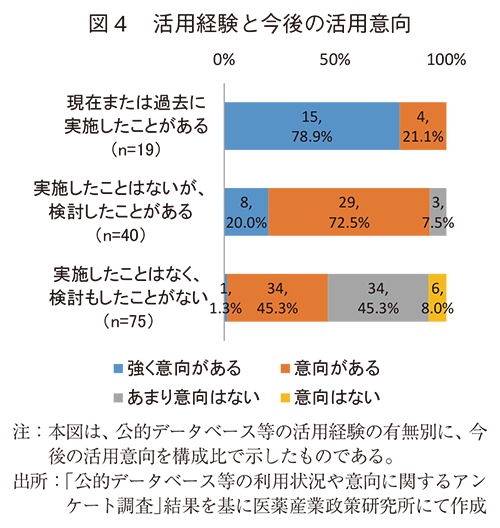

また、過去の活用経験と将来的な活用意向には明確な傾向がみられた。「現在または過去に実施したことがある」と回答した部門では、78.9%が将来的な活用意向について、「強く意向がある」としており、活用経験が意向の形成に影響を及ぼしている可能性が示唆される。一方、「実施したことはなく、検討もしたことがない」部門では「強く意向がある」とした回答は1.3%にとどまっていた(図4)。

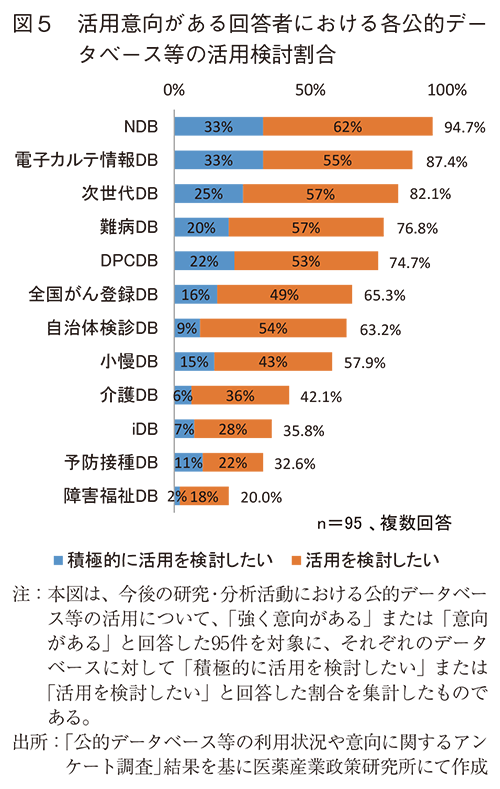

データベース別の活用意向をみると、NDBに対する活用意向が最も高く、全回答の94.7%が「積極的に活用を検討したい」または「活用を検討したい」と回答した。次いで、電子カルテ情報DB(87.4%)、次世代DB(82.1%)、難病DB(76.8%)、DPCDB(74.7%)と続き、いずれも高い関心が寄せられている(図5)。なお、図5の結果は、今後の研究・分析活動において「強く意向がある」または「意向がある」と回答した95件を母数とし、それぞれのデータベースについて「積極的に活用を検討したい」または「活用を検討したい」と回答した割合を示している。

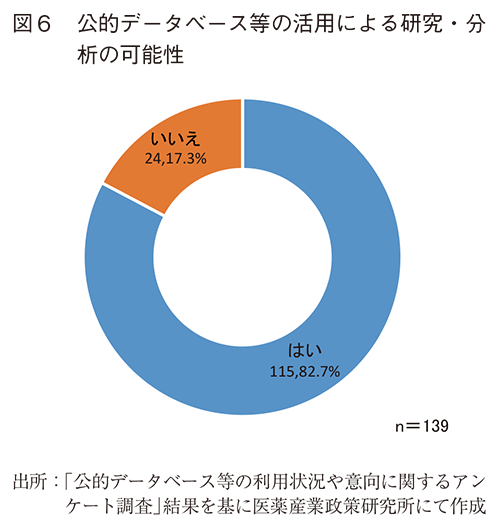

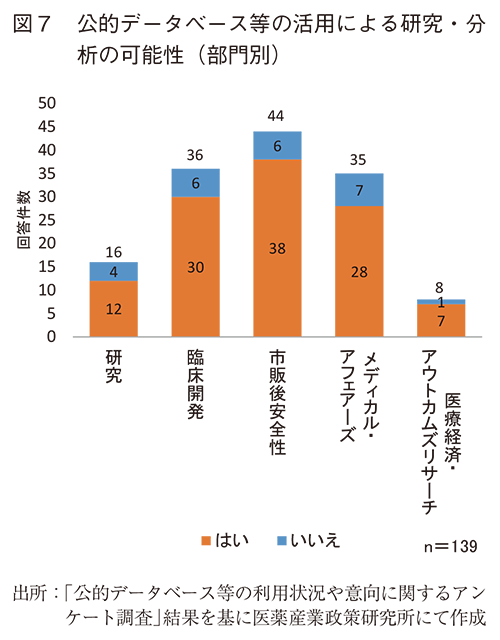

また、「公的データベース等の活用により、これまで実施できなかった研究・分析が可能になるか」との設問に対しては、全回答の82.7%が「はい」と回答した(図6)。この傾向は部門にかかわらず一貫しており、業界全体の高い期待が示された(図7)。

「これまで実施できなかった研究・分析が可能になる」と回答した理由としては、自由記述回答において、特に「網羅性・悉皆性」や「患者単位での追跡性」、および「複数のデータソースの統合的活用」に対する期待が多く寄せられた。全国規模で収集されるレセプトや臨床情報等の活用により、小児や希少疾患など対象集団が限られる領域でも、十分な症例数に基づく解析が可能になるとの見解が示されていた。また、死亡日などのアウトカム指標を含むデータ構造により、長期的な転帰評価やサバイバル解析といった従来困難であった分析が実現できるとの指摘も複数みられた。さらに、NDB、次世代DB、全国がん登録DB、難病DB、予防接種DBなど、各種データベースの情報を連結し、診断から治療・予後に至るまでの患者のライフコース全体を通じた一貫したデータとして統合的に活用することにより、疾患進展メカニズムの解明、治療介入効果の精緻な評価、リスク評価の高度化が可能になることへの期待も高かった。

加えて、「データ項目の多様化と構造化の進展」も新たな研究可能性を広げる要因として挙げられた。予防接種歴、介護情報、自治体検診情報など、商用データベースでは取得困難な変数が公的データベース等に含まれることで、医薬品の有効性・安全性評価、副反応のシグナル検出、患者層別化といった高度な分析が可能になるとの声があった。特に、予防接種DBについては、定期接種情報を含む網羅的な接種歴の把握が可能となることに加え、NDBや電子カルテDBなど他のデータベースとの連結により、接種の有無と疾患発症や重症化、さらには長期的な健康アウトカムとの関連を分析することができる点が期待されていた。また、こうした項目の整備が進むことで、実臨床に即した精度の高いアウトカム評価や、個別化医療への応用も視野に入るとの見解があった。

さらに、公的データベースの「全国レベルの大規模なデータサイズ」により、希少イベントの解析や対照群の設定など、統計的信頼性を高めるための分析が可能となり、観察研究の質が大幅に向上するとの意見も寄せられた。これにより、臨床試験では得られない、実臨床下でのリアルワールドエビデンスの創出が可能になることが期待されていた。

また、公的データベース等は、「行政政策に資する実証研究の基盤」としての役割も期待されていた。たとえば、予防接種率の改善施策、医療・介護費用の構造分析、疾病による社会的・経済的負担の推計などに活用されることで、エビデンスに基づく社会保障政策の立案に資することが可能になるとの見解も複数見られた。

なお、近年の「法制度整備や情報連携プラットフォームの構築の進展」により、データベースへのアクセス環境や申請手続きの簡素化が進み、従来は企業にとってアクセスが困難であったが、今後はより利用しやすい環境となることも、利活用促進の後押しになると期待されていた。

一方で、「これまで実施できなかった研究・分析が可能になるか」という問いに対して「いいえ」と回答した理由としては、「社内体制の未整備や対象疾患に関する情報の不足、データアクセスの煩雑さ、費用面での懸念」に加え、「公的データベース等の有用性を十分に実感できていない」とする意見もみられた。これらの点は、今後の利活用促進に向けた課題として留意する必要がある。

4-3. 不足している情報・データ項目と活用ニーズ

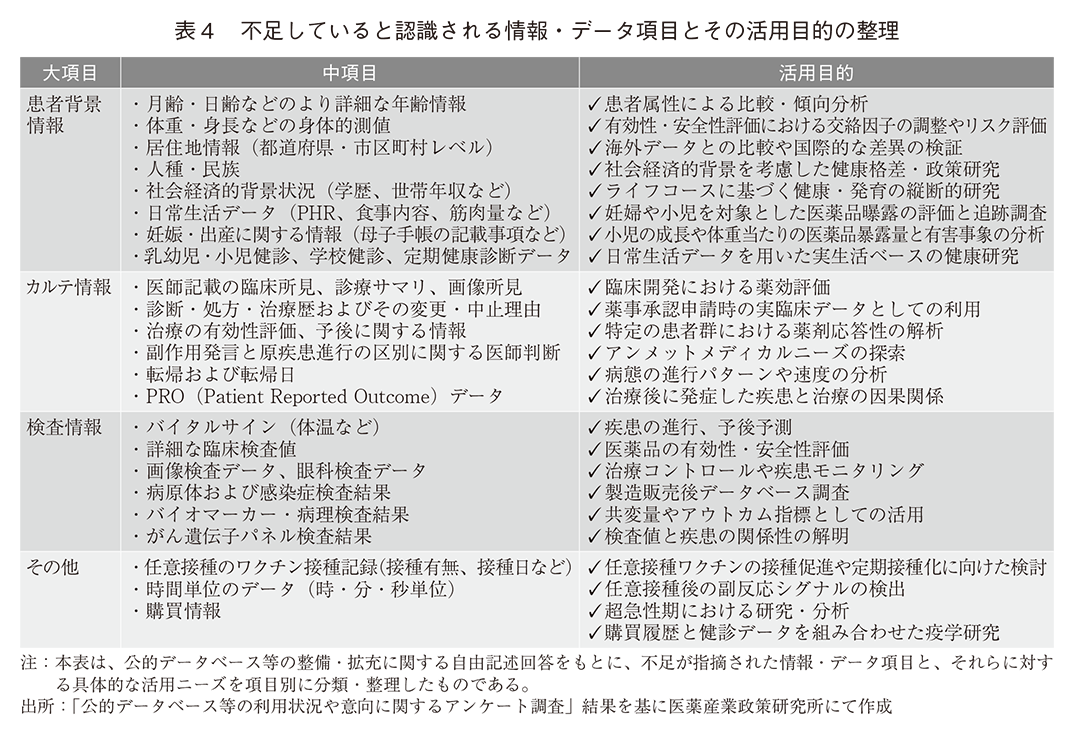

公的データベース等において現在不足していると認識されている情報・データ項目と、それらの拡充が期待される具体的な活用目的について自由記述形式で意見を収集した結果、指摘された情報不足は多岐にわたり、研究・開発・薬事・政策など多様な局面において高度な利活用への期待が広がっていることが明らかとなった。指摘された主な不足項目とその活用目的について、分類結果を表4に示す。

まず、患者背景に関する情報については、年齢、体重、居住地、社会経済状況、Personal Health Record(PHR)に代表される日常生活データ、妊娠・出産関連情報など、医療情報と組み合わせて患者を多面的に把握するための基礎データが不十分であるとの指摘が多かった。これらの情報は、疾患リスク要因の特定や医薬品の有効性・安全性評価における交絡因子調整、公平性の観点を含む政策評価において不可欠とされている。

次に、カルテ由来の情報については、医師コメントや臨床所見、治療中断理由、治療効果の記述、画像所見など、医師による臨床判断や患者状態を質的に捉えるための情報の構造化と標準化が求められていた。これらが整備されることで、薬効評価や安全性検討、薬事承認申請におけるエビデンス活用の可能性が大きく広がると期待されている。

検査情報についても、バイタルサイン、臨床検査値、画像・病理データ、バイオマーカー、遺伝子検査結果などの拡充が求められた。これにより、疾患の診断・予後予測、副作用の把握、治療モニタリング、アウトカム指標の補完などが可能となる。

なお、自由記述の中でも特に記載が多く見られたのは、臨床検査値、画像データ、カルテ由来の情報(医師コメント、臨床所見、診療録など)、および任意接種のワクチン接種記録であり、これらの整備・利活用に向けた要望が多数寄せられた。

4-4. 制度・運用における課題と利活用促進の論点

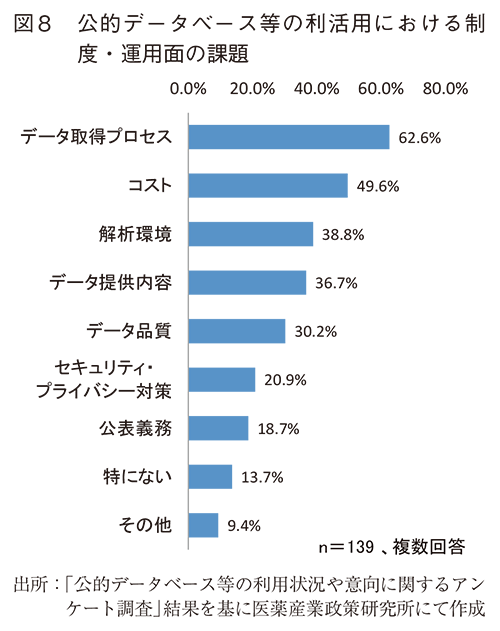

公的データベース等の利活用に際し、データの内容そのもの以外で課題と感じる点について複数回答で尋ねた結果、最も多く挙げられたのは「データ取得プロセス(アクセス手続き・申請フローの煩雑さ・利用目的・期間等)」で、全回答の62.6%を占めた。次いで、「コスト(データ取得・維持・解析等に係る費用)」が49.6%、「解析環境(解析ツール・インフラ等の整備状況)」が38.8%、「データ提供内容(提供されるデータの形式・範囲・更新頻度等)」が36.7%と続いた。そのほかにも、データ品質(30.2%)、セキュリティ・プライバシー対策(20.9%)、公表義務に関するルール(18.7%)などが挙げられており、課題は技術的な要素を含むものにとどまらず、規定や管理面に関する要素など多岐にわたることが明らかとなった。一方、「特にない」とした回答は13.7%、「その他」は9.4%であったが、その自由記述の多くは「使用経験がないため判断できない」とする内容であり、課題認識そのものが形成されていない状況も一部にみられた(図8)。

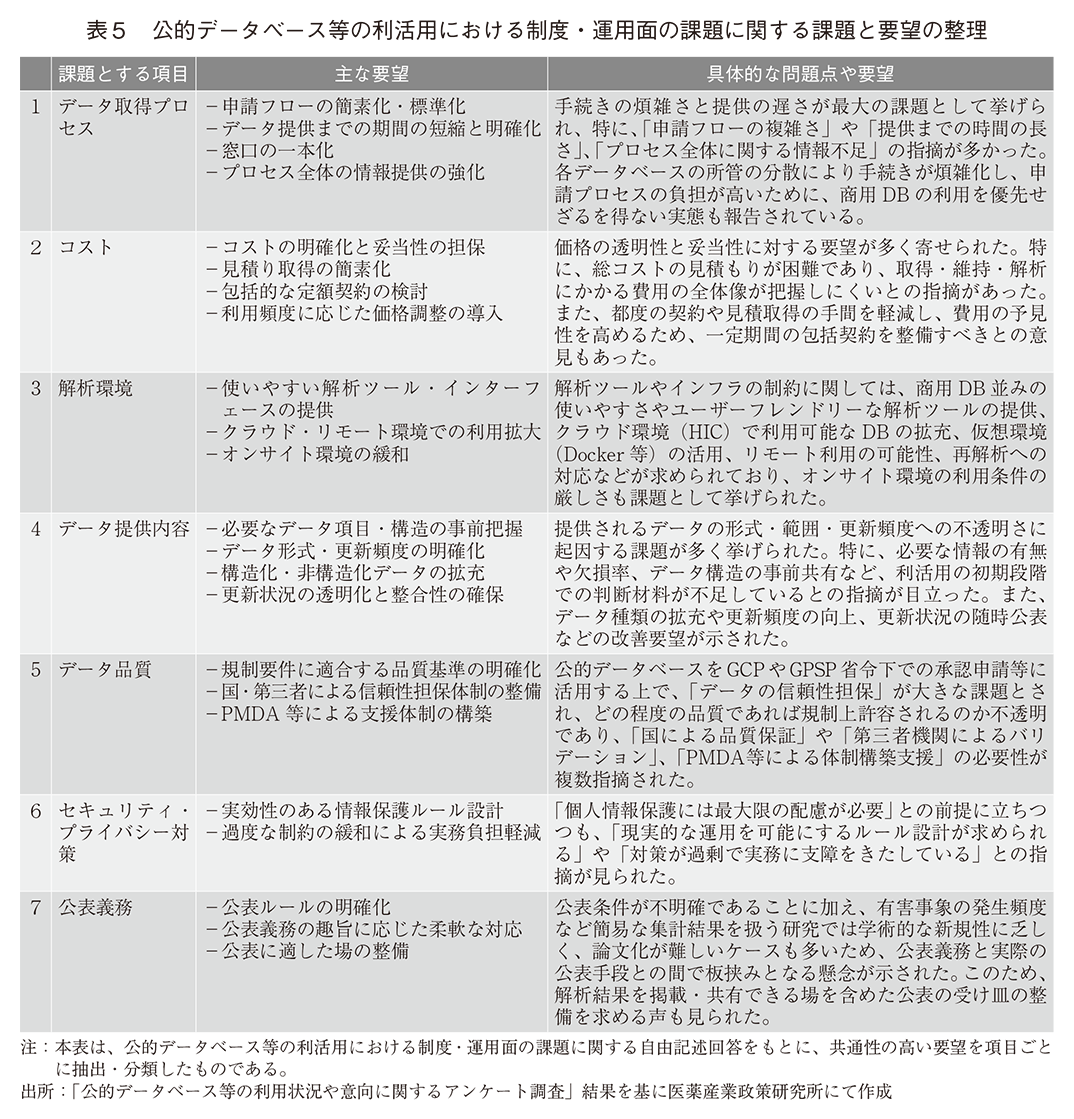

これらの定量結果を補完する目的で、制度・運用面に関する自由記述を通じて具体的な問題点や要望を収集した結果、定量設問で設定された7項目に沿った領域で、多くの自由記述が集まり、それぞれに関して具体的な改善要望が挙げられた(表5)。

特に、利用時の申請手続きの煩雑さや情報の不透明性、費用の妥当性や見積もりの困難さ、解析環境の未整備、データ形式や更新頻度のばらつきといった実務上の課題に対しては、切実かつ具体的な改善要望が多く寄せられた。

たとえば、「データ取得プロセス」に関しては、申請フローの複雑さや提供までの所要期間の長さへの言及が多く、複数の公的データベースが異なる所管・運用体制の下で管理されている現状では、ルールや申請様式が統一されておらず、連結利用を希望する場合の手続きが煩雑になるという課題も挙げられた。「コスト」については、費用構造の透明性が十分に確保されていないとの指摘が複数寄せられ、特に総コストの見積もり困難性や価格体系の不明瞭さが、利活用判断の障壁となっている実態が明らかとなった。「解析環境」に関しては、商用データベースと比較して操作性が劣るとの指摘や、クラウド環境を含む柔軟なインフラ整備への要望が示されており、とりわけオンサイト条件の厳しさに起因する実務上の制約に対する改善が強く求められている。「データ提供内容」に関しては、提供データの形式、範囲、更新頻度に関する明確な仕様情報の不足が指摘され、構造化・非構造化データの分類や更新情報の適時な提示など、データの利用可能性や利便性の向上につながる運用上の工夫が期待されていた。「データ品質」については、公的データベース等が研究等に用いられる際の信頼性担保の仕組みが不透明であるとの意見が散見され、データの信頼性を担保するための体制や活用の可否判断に関する明確な基準の提示が課題とされていた。「セキュリティ・プライバシー対策」については、「過度な制約が現実的な利活用を困難にしている」との声がある一方で、「最大限の個人情報保護が必要である」との認識も併存しており、バランスの取れた制度設計の必要性が指摘された。さらに、「公表義務」に関しては、その条件が不明確であることが活用判断を難しくしているという意見が寄せられた。たとえばNDBでは、提供申出書に記載した公表時期や方法(論文、報告書、学会、研究会等)に基づき研究成果を公表することが求められ、公表前には成果物を厚生労働省に報告し、確認・承認を受ける必要があるなど、一定の制度的手続きが定められている10)。実施した研究の内容によっては、学術論文としての公表に適さないケースもあり、特に、特定疾患における副作用や有害事象の発生頻度のような簡易な集計結果など、必ずしも論文化に適さない研究についても何らかの形での公表が求められる場合、義務的な公表要件と研究成果の特性との間で調整を要する場面が生じることから、実務上の対応に苦慮するという声が挙げられた。

続いて、データ申請から提供までに許容される期間についての自由記述分析では、7割以上が「3か月以内」を希望し、その中でも「1~2か月以内」が望ましいとする回答が多かった。加えて、「照会事項への対応等、即時対応が求められるケースもある」との声もあり、提供までのタイムラインが実務スケジュール、とりわけ開発や薬事戦略上の重要な制約要因になっている実態が浮かび上がった。これらの状況を踏まえれば、迅速な提供を実現するための制度設計や、活用目的に応じた柔軟な提供スキームの構築が急務である。

また、1利用あたりの許容可能な利用料に関する自由記述では、100万円未満から3,000万円超まで幅広い見解が寄せられた。この背景には、研究目的やプロジェクトの特性によって適正額が大きく異なるという事情に加え、そもそも公的データベース等の利用に際して想定される費用感をつかめていない実態もあると考えられる。実際、前設問で「コスト」を課題として選択した回答者からは、費用の透明性や予見可能性の欠如に対する懸念が多く寄せられ、取得から解析までにかかる費用の全体像が把握しにくいことが課題として指摘されており、今後は、目的や利用形態に応じた柔軟でわかりやすい価格体系の設計と、公的資源としての位置づけを踏まえた適切な費用水準の設定が求められる。

さらに、調査の最後に、制度・運用に限定せず広く意見・要望を募る自由記述形式の設問を設けた。本設問は、事前に尋ねた「データの内容そのもの以外で課題と感じる点」に関する定量・定性の設問と重複する回答も多く含まれていたため、それらと明確に重なる記述は除外し、内容的に新たな観点や視点を示している意見に着目して整理を行った。その結果、今後の利活用促進に向けた重点的な論点として以下の4点が抽出された。

(1)利活用事例に関する情報の不足

他社における過去の利用実績、活用に要した費用や期間、得られた成果などの情報が共有されておらず、企業が活用を検討する際の判断材料が乏しいという課題が指摘された。

(2)初回利用時の参入障壁の高さ

初めて公的データベース等の利用を検討する企業にとって、制度の複雑さや不確実性が心理的・実務的な障壁となっており、安心して参入できる環境が整っていないとの意見が多く寄せられた。

(3)各データベース特性に関する情報の不透明さ

公的データベース等の特性や「独自の強み・弱み」、他のデータソースとのすみ分けが明示されておらず、目的に応じた適切な選択が困難であるとの課題が指摘された。

(4)社会的意義の理解の不足

公的データベース等の利活用が単に企業の研究・分析にとどまらず、医療政策や社会保障に資するものであるということが国民に十分に伝わっておらず、社会的な支持・信頼の醸成が課題として指摘された。

5.まとめ・考察

5-1. 公的データベース等の利用経験と検討状況

本調査の結果、公的データベース等の活用は、全回答の約4割の回答が何らかの検討または活用経験を有すると回答しており、一定の取組みがみられる一方で、今後の更なる展開の可能性も残されていることがうかがえる。企業属性別に見ると、外資系企業における活用経験・検討割合が55.3%と、内資系企業の37.6%を上回っていた。こうした傾向は、欧米におけるデータ基盤整備や制度的枠組みの成熟、本国からの方針展開などを背景に、外資系企業では社内のデータサイエンス体制の整備やRWDの活用が内資よりも相対的に進みやすい環境にあることが一因ではないかと推察される。

活用経験のあるデータベースとしては、NDBの利用が突出して多かった。その背景には、NDBがレセプト情報を中心とした全国レベルの悉皆性を有し、汎用性が高く多様な研究目的に対応できること、さらに制度面・技術面の整備が比較的進んでいる11)ことから、企業による活用が進みやすい環境が整っている点が考えられる。活用が少なかった公的データベース等の中には、制度整備や運用体制が十分に確立されておらず、現時点では企業による利活用が現実的に困難なものも含まれている。実務上の運用スキームが未整備であるなど、活用の前提条件自体が整っていない場合もあり、活用実績の少なさが必ずしも需要の低さを意味するわけではない点に留意が必要である。

また、実際に公的データベース等の活用経験がある企業からの声を踏まえると、制度・運用、データ、企業体制といった複数の側面にまたがる課題が相互に関連し、実務上の障壁となっている実態が浮かび上がった。たとえば、手続きの煩雑さや提供時期の不確実性といった制度・運用面の問題は、社内体制や知見の不足といった企業側の課題と複雑に絡み合い、商用データベースと比較した際の実用性の低さという印象を助長している。

次世代DBに関しては、対象となる症例数の少なさへの懸念が多く挙げられたが、令和7年5月末日現在、同法に基づく協力医療情報取扱事業者(いわゆる「協力機関」)は153機関にとどまっており、その多くが大学病院や国立病院機構などの大規模医療機関で占められている12)。このため、地域的な偏在や症例規模のばらつきが存在し、利活用に際しての一定の制約となっている可能性がある。

したがって今後は、制度設計や技術基盤の向上に加え、企業側でも制度趣旨への理解を深め、体制整備を進めることが重要である。制度側と利用者側の双方が相互に成熟していくことが、公的データベース等の活用促進に向けた鍵となる。

5-2. 公的データベース等の活用意向と展望

今後の活用意向については、全回答の約7割が前向きな意向を示しており、特に実際に活用または検討経験を有する部門では、今後の活用に対する強い意欲がうかがわれた。公的データベースの網羅性・追跡性・多様性に対する期待は大きく、従来困難であった長期的アウトカム評価や因果関係の分析、行政政策へのエビデンス提供など、多様な目的に対する活用可能性が示された。実際に公的データベース等の活用により「これまで実施できなかった研究・分析が可能になる」との回答は、全体として8割を超え、部門を問わず高い割合を示していた。また、創薬の初期段階に関わる研究で75.0%(12件/16件)、後期段階に関わる臨床開発で3.3%(30件/36件)が「はい」と回答しており、公的データベース等が新たな研究・開発活動の基盤としても期待されていることがうかがえる。こうした結果は、業界全体として公的データベース等への利活用に対する強い期待が共有されていることを示している。

また、データベース別の活用意向では、NDBが最も高く95%が検討意向を示しており、次いで電子カルテ情報DB、次世代DB、難病DB、DPCDBと続いた。上位に挙がったNDBや電子カルテ情報DB、次世代DB、DPCDBは、いずれも基礎的な診療情報を対象とする汎用性の高いデータベースであり、特定の疾患群に限定されないという特性が、広範な研究ニーズを反映して高い活用意向につながっていると考えられる。とりわけ、電子カルテ情報DBについては、現時点では整備途上であるにもかかわらず高い活用意向が示されており、公的基盤としての構築・実装に対する業界の強い期待が反映された結果といえる。一方で、難病DBやがん登録DBなどのように、疾患特異的な情報を有するデータベースは、活用の必要性が企業の注力領域に依存するため、全体としての選択率は汎用的なデータベースに比べて低くなる傾向がある。しかしながら、難病DBは今回の結果において比較的高い活用意向が示されており、特定領域に注力する企業にとっては極めて有用な情報基盤と認識されていることがうかがえる。また、こうした疾患特異的なデータベースは、NDBや電子カルテ情報DBなどとの連結や補完的な利用により、より実践的な研究・分析に資する可能性が高い。特に、予防接種DBは、ワクチン接種の有無という基本情報を提供するデータベースとして、ワクチンに関する研究にとどまらず、免疫学や感染症学など幅広い分野における分析基盤としての利活用が期待される。

したがって、今後の制度整備においては、まずは診療情報を広くカバーする基礎的なデータベースの一刻も早い整備が最優先課題とされるとともに、疾患特異的なデータベースについても可能な限り早期の整備・充実が求められる。特に、ベーシックなデータベースは他のデータベースと連結して利用する際の前提ともなるため、整備が不十分な場合にはデータ連結の活用自体が制約を受けることにもつながる。

ただし、こうした活用意向は各企業の注力領域や開発パイプラインの特性に大きく依存するため、業界全体の総意として一律に評価するのではなく、多様なニーズを前提とした柔軟な制度設計が求められる。

5-3. 不足している情報・データ項目と活用ニーズ

公的データベース等において現在不足していると認識されている情報として、患者背景情報(社会経済状況や日常生活情報など)やカルテ由来情報(医師所見、治療効果、治療中断理由等)、臨床検査値や画像・病理情報、バイオマーカーなどの検査情報の整備が不十分であるとの指摘が多かった。特に画像検査情報については、活用ニーズが一定程度存在するにもかかわらず、電子カルテ情報データベースの現行構想においては提供対象に含まれておらず、今後の拡充に対する要望が寄せられた。また、同データベースで現在想定されている「3文書6情報」だけでは、高度な研究ニーズに十分応えるには限界があるとの認識が広がっており、データ項目のさらなる充実が求められている。

さらに、医師記述や画像所見などに代表される非構造化データの利活用についても、臨床判断や患者状態の質的把握に有用であることから、構造化・標準化に向けた取組みが必要とされている。特に、自然言語処理技術の進展は、非構造化データの利活用を可能にする重要な契機となっている。これらの情報の拡充により、疾患理解や薬剤評価の精緻化、特定集団に対する追跡研究など、より高度な活用の実現が期待され、ひいては、薬事申請、製造販売後調査、個別化医療の推進、政策立案を支える研究といった、多面的な領域での展開が可能となる。

なお、こうしたデータ項目の拡充や整備にあたっては、収集・管理・運用に係るコストも考慮した持続可能な仕組みの構築が求められることから、費用対効果や財源確保のあり方についてもあわせて検討が期待される。

5-4. 制度・運用における課題と利活用促進の論点

本調査では、制度・運用面において製薬企業が直面している複合的な課題として、図8に示すように利用時の申請手続きや費用、解析環境などが特に多く挙げられた一方で、データ品質や公表義務に関する懸念もあり、制度・運用面の課題は多岐にわたっていた。こうした声の大きさに応じて重点的に対応することは重要だが、特定の課題を個別に解決すれば十分というわけではなく、総合的かつ段階的な改善が求められる。

さらに、制度・運用面における実務的な課題への対応に加えて、企業が安心して利活用に踏み出せる環境を整え、今後の利活用促進につなげていくためには、より包括的かつ戦略的な方策が必要である。以下に、本調査結果から抽出された主要な課題に対応する形で、利活用促進に向けた8つの方策を整理した。順序は、制度基盤の整備、利用環境の改善、参入支援、利活用の広がり、社会的発信という段階的な流れを意識して構成している。

① 制度・運用プロセスの合理化

利用時の申請手続きの簡素化や窓口の一本化、提供までの期間短縮、費用構造の明示、一定期間の利用を前提とした包括的な契約制度の導入、提供内容の仕様整備といった制度設計を通じて、企業が直面する実務上の障壁を取り除くことが求められる。

② データの可用性と信頼性の向上

提供データの拡充、形式・更新頻度等に関する仕様の明確化、構造化・非構造化データの整備、品質保証体制の構築を通じて、利便性と信頼性の高い情報基盤を形成する必要がある。加えて、データの信頼性を中長期的に高めていくためには、利用者によるフィードバックや品質報告の仕組みを整備し、継続的なデータ改善を促す参加型の運用モデルの導入も有効と考えられる。

③ 解析・インフラ環境の整備

クラウドやリモートアクセスへの対応、オンサイト制約の緩和、使いやすい解析ツールの提供といった環境整備により、柔軟かつ持続的な利活用が可能となる。

④ 情報保護と運用実効性の両立

過度な制約により実務が阻害されないよう、利活用の現実性とセキュリティの両立を図った制度設計と柔軟な運用の確保が必要である。

⑤ 初回利用時の参入障壁の低減

初めての利活用に際する心理的・実務的ハードルを下げるため、パイロット枠の導入や明快なマニュアル整備、事前アクセスの仕組みが有効である。

⑥ ユースケースの可視化と共有

過去の利活用実績、(費用、期間、成果などを含む)を可視化し、ユースケースを公開・共有することで、利活用を検討する企業の判断材料となり、利活用の裾野拡大が期待される。

⑦ 公表ルールの整備と柔軟化

研究成果の性質に応じた柔軟な公表要件や、論文化が困難な解析結果の発信先の整備を通じて、公表義務と実務の整合性を確保することが求められる。

⑧ 利活用の公益性・社会的意義の発信

公的データベース等は「国民のための資源」であり、その利活用が社会保障政策や医療制度の持続可能性に資することを、広く社会に発信していくことが重要である。

以上の結果から、公的データベース等の制度・運用面に関する課題は、単なる技術的・手続的な対応にとどまらず、制度全体の透明性・柔軟性・ユーザビリティを包括的に向上させることが、今後の利活用促進において極めて重要であると考えられる。

さらに、制度設計を担う当局だけでなく、利活用を担う企業側においても、制度の趣旨を踏まえた体制整備と活用の推進が求められる。単にデータベースを利用するにとどまらず、活用による成果の創出や、実務上の課題・ニーズのフィードバックを通じて制度改善に貢献するなど、利用者としての主体的な役割を果たしていくことが重要である。

6.おわりに

公的データベース等の整備は着実に進み、産業界、とりわけ製薬企業における利活用への関心と期待も高まりつつあることが、本調査から明らかとなった。制度面では連結解析を可能とする法改正が国会で審議され、技術面でも仮名化や構造化の取組みが拡充される中で、公的データベース等は、単なる情報インフラにとどまらず、わが国の医薬品開発や医療政策、社会保障制度の持続性を支える中核的な基盤として、その重要性を一層増している。

しかしながら、どれほど高度なデータベースが整備されたとしても、それが実際に利活用されなければ、期待される政策的・社会的意義を十分に発揮することは難しい。現場の実務ニーズに即した制度設計や運用が伴っていなければ、制度と現場との間に乖離が生じ、結果として利活用が進まないという事態に陥りかねない。

一方で、公的データベース等の利活用に対する期待は着実に広がっており、多様な医療情報を用いた新たな研究構想も生まれている。これらを通じて、従来困難であった研究や分析が現実味を帯びてきている。医療情報基盤が連結・整備された先には、それをどのような研究や実装に活かしていくのかという利活用のビジョンを、制度側と利用者側の双方であらかじめ描いておくことが不可欠である。すなわち、「基盤ができたこと」自体を終着点とせず、「何のために、どのように使うか」を明確にし、共有していく姿勢が求められている。

このように、公的データベース等は一度整備して終わりではなく、継続的な更新と進化が求められる社会的資源である。単発的な整備にとどまらず、実際の利用者からの知見や要望を継続的に収集・反映し、制度や運用を柔軟に改善していく「双方向型の運用サイクル」の確立が不可欠となる。特に、利活用経験を有する企業や研究者との対話を通じて、制度設計と運用実態との乖離を埋めていくことが、公的データベース等の真の価値を引き出すための鍵となると考える。

今後、研究、開発、薬事、政策といった多様な分野において、公的データベース等がより実践的かつ戦略的に活用されていくためには、制度とユーザーの間に存在するさまざまな障壁を丁寧に取り除き、誰もが活用可能な資源として再構築していく姿勢が求められる。また、これらのデータベースは、患者や生活者である国民から提供された情報に基づくものである以上、その活用が国民の健康の向上に還元されるという信頼と理解を得ることが不可欠である。自ら提供した情報が、将来的に自分自身や家族の医療に役立つ可能性を含んでいるという認識を社会全体で共有し、データ活用への理解と共感を広げていくことが重要である。

こうした取組みを通じて、制度の柔軟性とユーザビリティを両立させた、信頼性と持続性のある医療情報基盤が構築されていくことを期待したい。

-

1)

-

2)

-

3)

-

4)

-

5)医薬産業政策研究所、「公的データベース等の利活用に関する製薬企業調査報告②-格納情報の整理とユースケース-」、政策研ニュースNo.75(2025年7月)

-

6)

-

7)医薬産業政策研究所、「健康医療情報の効果的な利用に向けた情報の連携」、ポジションペーパー・シリーズ No.4(2024 年11月)

-

8)

-

9)複数部門に回答を依頼したため、実際の回答企業数は特定していないが、内資・外資ごとの部門別の最大回答数から少 なくとも46社以上が回答したと推察される。

-

10)

-

11)

-

12)