目で見る製薬産業 NDBオープンデータから見たがん医療技術の推移

医薬産業政策研究所 主任研究員 椿原慎治

要約

- NDBオープンデータをはじめとした公的オープンデータを用いて、2015~2022年の各年度(データによっては暦年)のがん死亡率と、がん診断、がん治療の医療技術を集計し、変化の推移を追った。

- 各データを、「小児」、「AYA」、「成人」、「高齢者」の4群に分け男女別に集計し年度推移を分析した。各データの経年変化は、5年移動の年平均変化率(APC)の平均値で確認した。

- がん死亡率推移の分析から、①男女ともに多くの群でがん死亡率の減少が認められた ②血液がんでは男女とも高齢者群の死亡率が増加していた ③固形がんでは女児の死亡率が増加していた等が示された。

- がん医療技術推移の分析から、①小児群では他年齢群に比して新規腫瘍用薬、バイオ腫瘍用薬の使用割合は顕著に低かった ②すべての年齢群で、遺伝子検査の割合、腫瘍用薬投与用のカテーテル設置術の割合は増加傾向であった ③高齢者群で造血幹細胞移植が増加していた等が示された。

- 医療技術は加速度的に進歩し、治療の選択肢は増加しているが、解決すべき医療課題は未だ多く残っている。医療技術のイノベーションと患者アクセスの持続のためには、産み出された医療技術の効果と効率性をビッグデータから後方視的、俯瞰的、継続的に分析し評価する仕組みが喫緊に必要と考える。

1.はじめに

医療技術は日進月歩で進化し、そのスピードは年々加速している。医薬品では新規の責任分子、遺伝子異常の発見に応じて、責任分子に特異的に作用するようにデザインされたモダリティ開発に拍車がかかっている。手術ではロボット支援下手術が導入されたことで身体への低侵襲化が更に拡がり、放射線治療では健常細胞への影響を最小限にし、効率的にがん細胞を死滅させる重粒子線治療や陽子線治療が開発された。検査では保険適用が認められる遺伝子検査が増加し、特に悪性腫瘍の診断においては、個別の遺伝子変異をみて腫瘍用薬の選択指標とするコンパニオン診断から、がんゲノムプロファイリング検査といった網羅的な遺伝子変異の探索によって最適な治療方針を導く技術に進化している。

このような医療技術の進歩は患者に福音をもたらす一方、革新的イノベーションを臨床医療に実装化するには、開発コストの増大は蓋然であり、今般の医療費増大の議論に繋がっている。新規医療技術は臨床試験で生存や進行抑制、QOL改善等のアウトカムを証明し厚生労働省に承認され、各領域の学会で審議されることで標準治療としての普遍性を獲得していくケースが大半だが、医療費増大が議論される現在だからこそ、開発された多様な医療技術が臨床現場で普及したことで患者アウトカムの改善に繋がっているか、患者の生活の質向上、医療の効率化、社会の持続性に貢献できているか、蓄積した医療データを用いることで後方視的、俯瞰的、継続的な分析と評価の仕組みを構築する必要があると考える。

今回の調査では、患者アウトカムと医療技術の経年的推移について、公的機関のホームページから入手できる各種オープンデータを用いた。これらオープンデータの情報だけでは当然、患者アウトカムと各種の医療技術の質、量との関係を統計的に分析することは不可能だが、一定期間における各医療技術と患者アウトカムの推移との関係について輪郭を示すことは可能と考えた。

対象とした疾病は悪性腫瘍性疾患(がん)の領域を設定した。がん領域は腫瘍用薬の使用量、がん医療技術レセプト、がん検査レセプトをNDBオープンデータから定量的に集計することが可能であり、患者アウトカムはがん死亡率から定量的に集計できるため、他疾患領域よりもオープンデータが充実していることから判断した。

がんの疫学は公益財団法人がん研究振興財団が「がんの統計」として多くのデータを毎年公表している1)。「がんの統計」や国立がん研究センターが公表している「最新がん統計」2)はがん患者の予後に関するデータが充実する貴重なデータ・プラットフォームである。当調査では国立がん研究センターがん情報サービスのプラットフォームから「がん罹患率」と「がん死亡率」を、厚生労働省NDBオープンデータ3)からは腫瘍用薬の処方量と各種がん医療技術のレセプト数を、データ年(度)毎に、0-14歳の「小児」、15-39歳の「AYA」(Adolescent&Young Adult:思春期・若年成人)、40-64歳の「成人」、65-89歳の「高齢者」の4群に集計しなおし、男女別にその推移を分析した。

2.調査方法

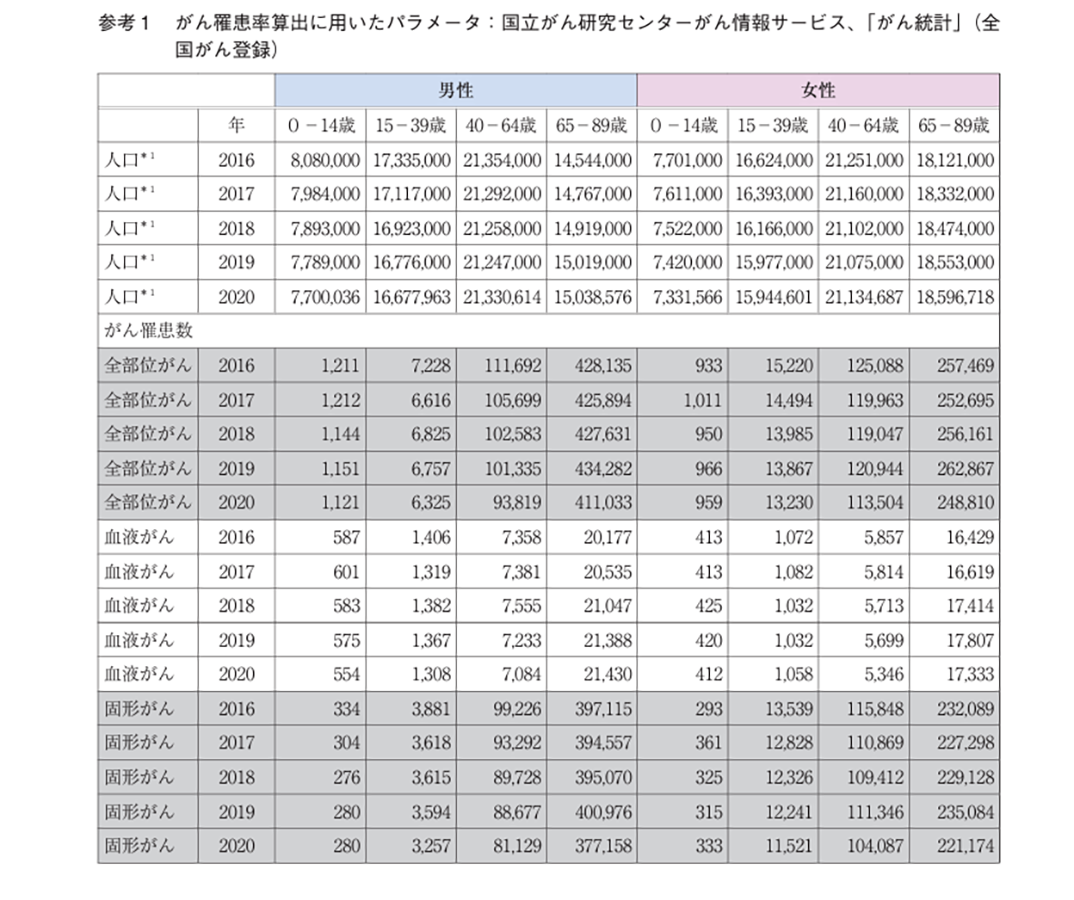

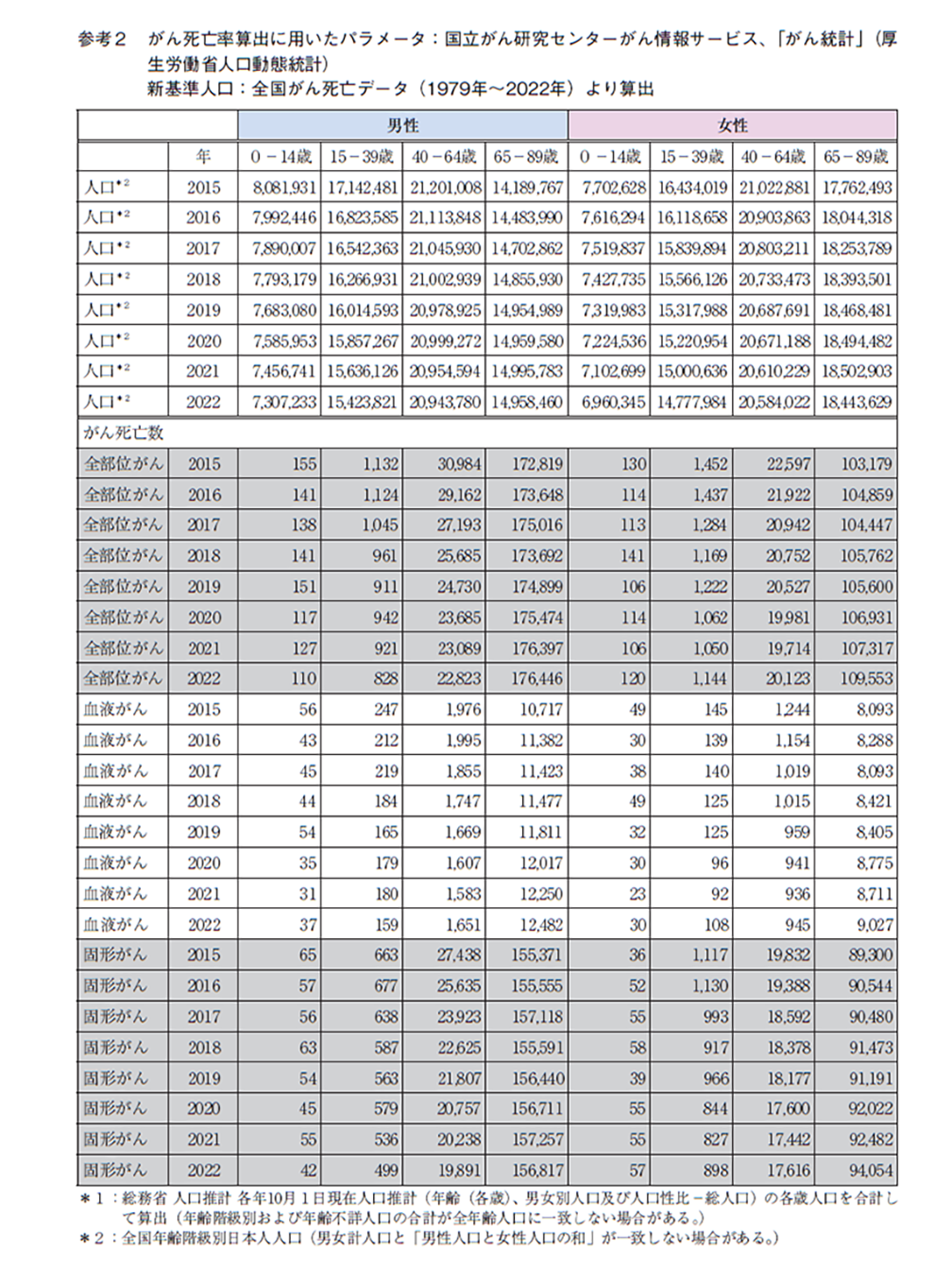

「全国がん罹患データ」4)から2016~2020年のがん罹患率を、国立がん研究センターホームページのオープンデータ「新基準人口:全国がん死亡データ」5)から2015~2022年のがん死亡率を、先述した年齢4群を男女に分け、上皮内がんを除く全部位がん、血液がん、固形がんの3分類で集計した。血液がんは元のデータで集計されている“悪性リンパ腫”、“多発性骨髄腫”、“白血病”とし、固形がんは“口腔・咽頭”、“食道”、“胃”、“大腸”、“肝臓”、“胆嚢・胆管”、“膵臓”、“喉頭”、“肺”、“皮膚”、“前立腺”、“膀胱”、“腎・尿路(膀胱除く)”、“子宮”、“乳房”、“卵巣”、“脳・中枢神経系”、“甲状腺”とした。

がん診療に用いられる医療技術は、NDBオープンデータ第2回(2015年度)~第9回(2022年度)を用い、先述の年齢4群を男女別に集計した。処方薬数量の集計は、「内服_外来(院外)_性年齢別薬効分類別数量」、「内服_外来(院内)_性年齢別薬効分類別数量」、「入院性年齢別薬効分類別数量」、「注射_性年齢別薬効分類別数量」から“腫瘍用薬”の処方単位数を集計した。また、がん緩和療法、がん支持療法として、がん性疼痛に適応のある内服と外用剤の“あへんアルカロイド系麻薬”、“合成麻薬”と“G-CSF製剤”を同様に集計した。

医科診療行為レセプト数の集計は、「D検査_性年齢別算定回数」から、“悪性腫瘍組織検査”、“腫瘍マーカー”に分類されている検査に加えて、“造血器腫瘍細胞抗原検査”、“造血器腫瘍遺伝子検査”、“Major BCR-ABL1”、“免疫関連遺伝子再構成”、“UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型”、“サイトケラチン19mRNA”、“WT1 mRNA”、“CCR4タンパク”、“FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査”、“EGFR遺伝子検査(血漿)”、“骨髄微小残存病変量測定”、“FLT3遺伝子検査”、“膀胱がん関連遺伝子検査”、“JAK2遺伝子検査”、“BRCA1/2遺伝子検査”、“がんゲノムプロファイリング検査”、“RAS遺伝子検査(血漿)”、“遺伝子相同組換え修復欠損検査”、“肺癌関連遺伝子多項目同時検査”、“悪性腫瘍遺伝子検査(血液・血漿)”の外来および入院レセプト数を集計した。「K手術_性年齢別算定回数」からは“悪性腫瘍”の表記が含まれた外来および入院手術のレセプト数を集計した。「M放射線治療_性年齢別算定回数」からは、“管理料”、“血液照射”を除き外来および入院レセプト数を算出した。「造血幹細胞移植」の件数については後述する。

「造血幹細胞移植」以外のデータは経時的な変化を確認するために、2016~2020年のがん罹患率はこの5年の年平均変化率(annual percent change:以下、APC)を引用資料6)の記載方法に従って算出した。その他、2015~2022年の8年を抽出したデータは、5年移動でAPCを算出しそれらの平均を算出することで平準化した(以下、5年移動APC平均)。

3.結果

(1)各年齢群のがん罹患率・死亡率の推移

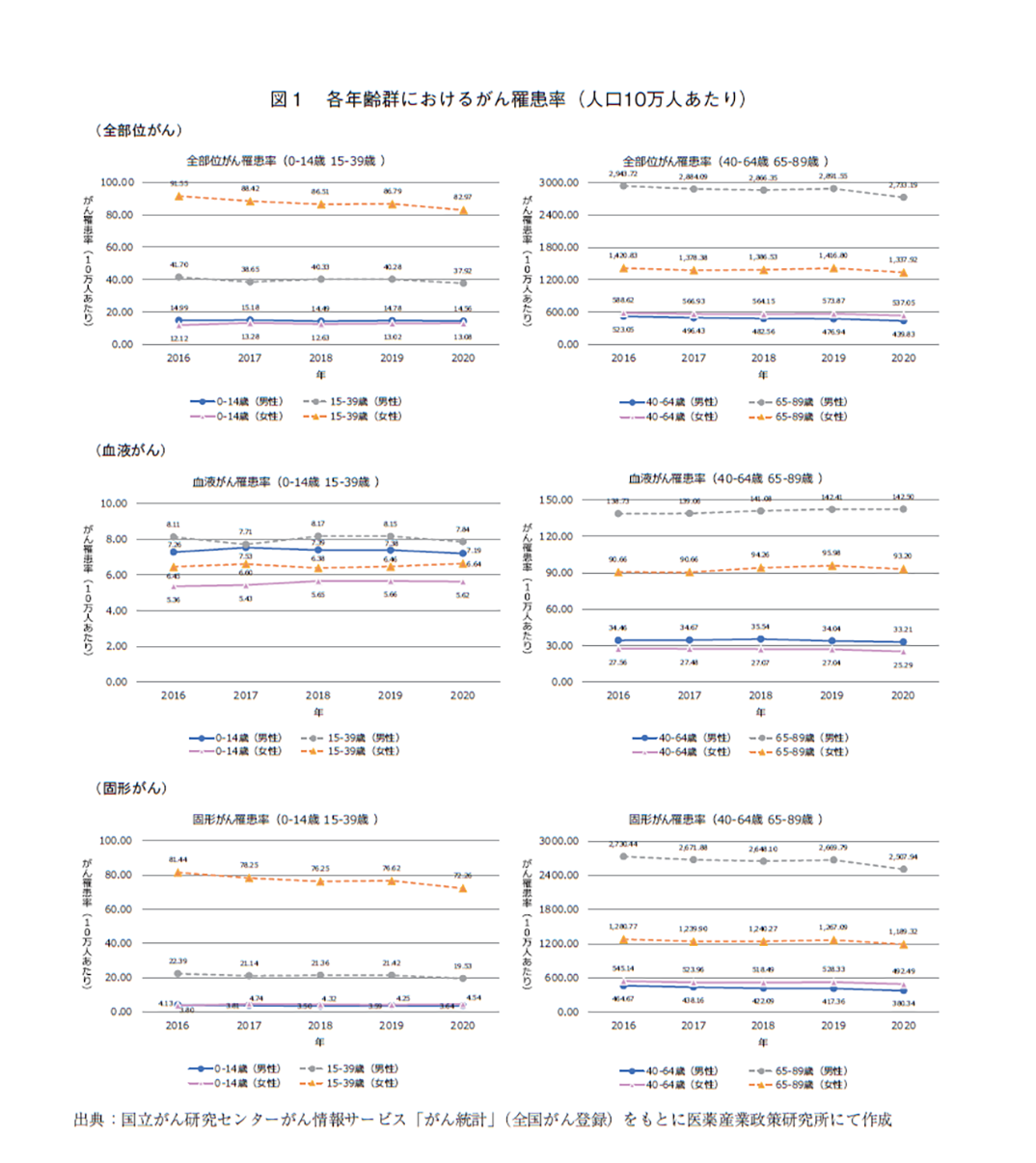

最初に、全部位がんとそれを血液がんと固形がんに分けて算出した各年齢群の男女別のがん罹患率、がん死亡率の推移を示す。図1は全国がん登録データを用いて算出した2016~2020年の5年間の人口10万人あたりの罹患率の推移である。全国がん登録データは2024年6月現在、2016~2020年が公表されており、2015~2022年を抽出したがん死亡率、各NDBデータとは期間が異なる。当期間のがん罹患率のAPCを示すと、男性の全部位がんでは0-14歳群(以下、小児群)▲0.8%、15-39歳群(以下、AYA群)▲1.5%、40-64歳群(以下、成人群)▲3.8%、65-89歳群(以下、高齢者群)▲1.4%と、いずれの年齢群も負の変化率を示していた。血液がんでは、小児群▲0.4%、AYA群▲0.1%、成人群▲0.9%、高齢者群0.8%であった。固形がんでは小児群▲3.1%、AYA群▲2.6%、成人群▲4.4%、高齢者群▲1.7%であり、男性ではいずれの年齢群でも血液がんより固形がんに大きい年減少率が示された。

女性の全部位がん罹患率のAPCは小児群1.3%、AYA群▲2.1%、成人群▲1.7%、高齢者群▲0.9%と、小児群のみが正の変化を示した。血液がんでは、小児群1.4%、AYA群0.4%、成人群▲1.9%、高齢者群1.1%であった。固形がんでは、小児群2.5%、AYA群▲2.6%、成人群▲1.9%、高齢者群▲1.3%であった。女性の罹患率APCの特徴として、血液がんでは成人群のみが減少、固形がんでは小児群のみに増加が認められた。

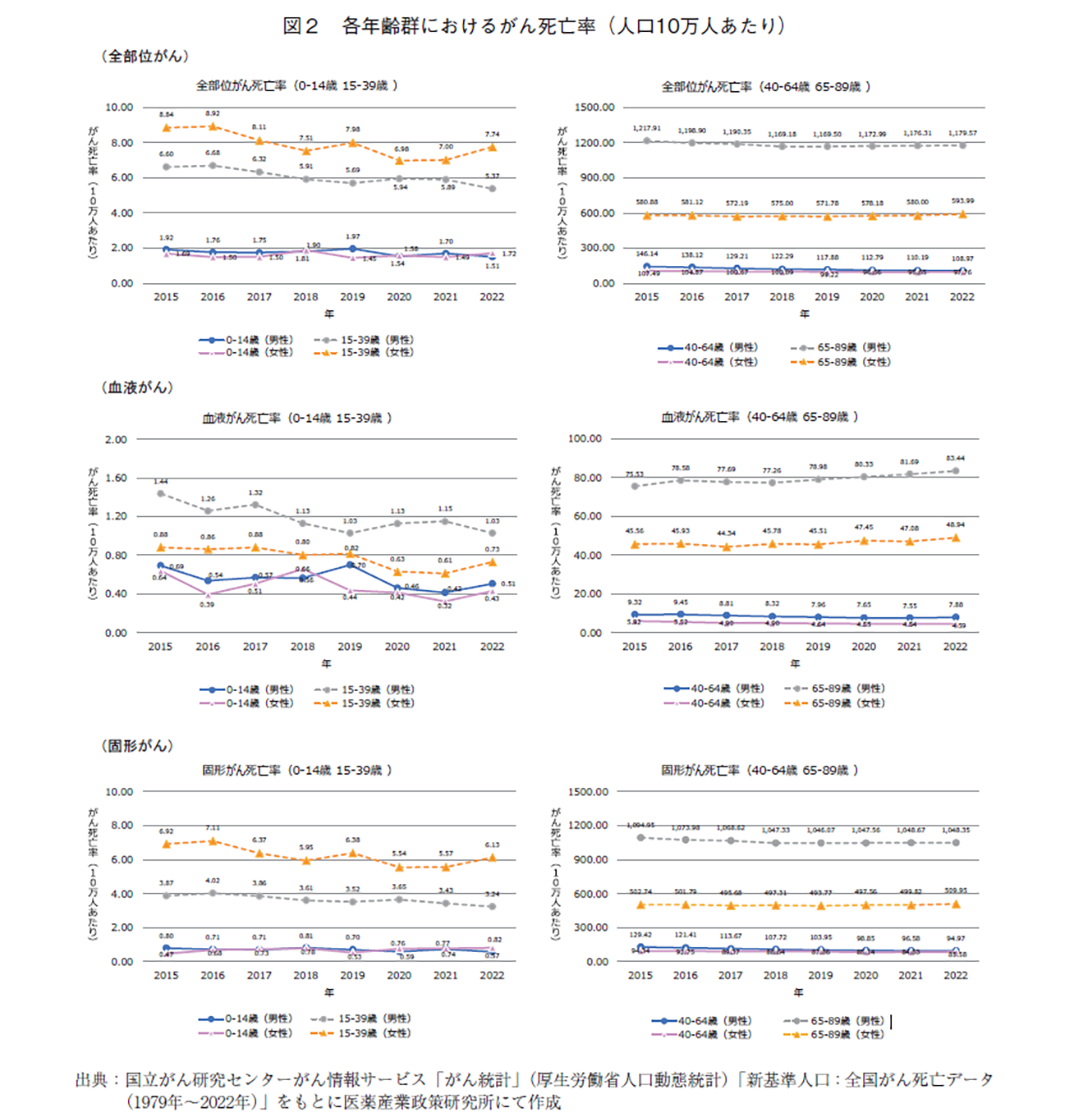

次に、2015~2022年の8年間における各年齢群の男女別、がん種別(がん全部位、血液がん、固形がん)でみた人口10万人あたりのがん死亡率を示す(図2)。8年間のがん死亡率の5年移動APC平均を算出すると、男性では、がん全部位において小児群▲2.0%、AYA群▲2.6%、成人群▲4.3%、高齢者群▲0.4%であった。血液がんでは、小児群▲3.8%、AYA群▲3.9%、成人群▲3.7%、高齢者群1.2%であった。固形がんでは、小児群▲3.4%、AYA群▲2.6%、成人群▲4.4%、高齢者群▲0.5%であった。男性では高齢者以外の群で、固形がん、血液がんともに死亡率の減少が認められた。

女性のがん死亡率の5年移動APC平均は、全部位で小児群▲0.9%、AYA群▲3.2%、成人群▲1.5%、高齢者群0.1%であった。血液がんでは、小児群▲6.6%、AYA群▲5.7%、成人群▲3.5%、高齢者群1.0%であった。固形がんでは、小児群2.2%、AYA群▲3.1%、成人群▲1.6%、高齢者群0.0%であった。

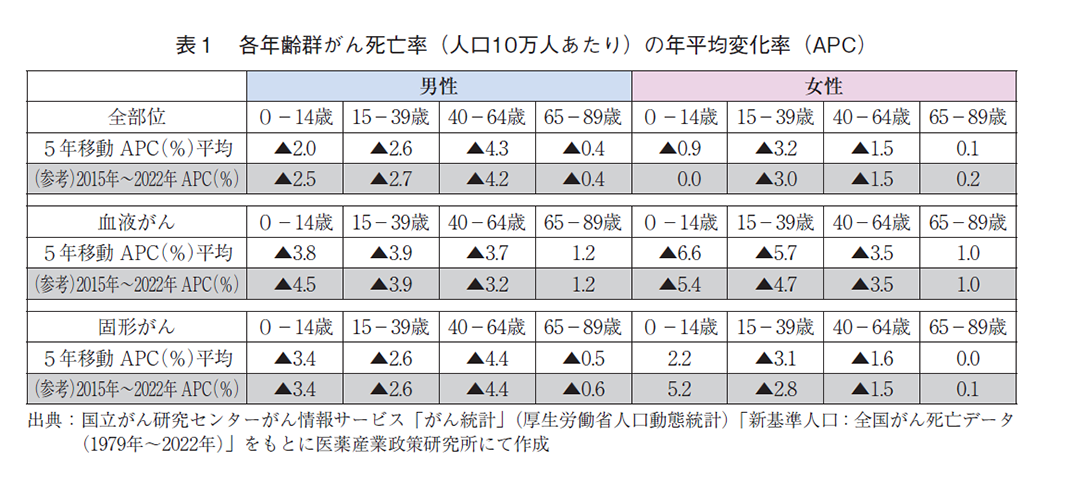

表1に示すよう、当期間においては、男女ともに多くの群でがん死亡率の減少が認められたが、女児の固形がんの死亡率の増加が注目された。

(2)腫瘍用薬量の推移

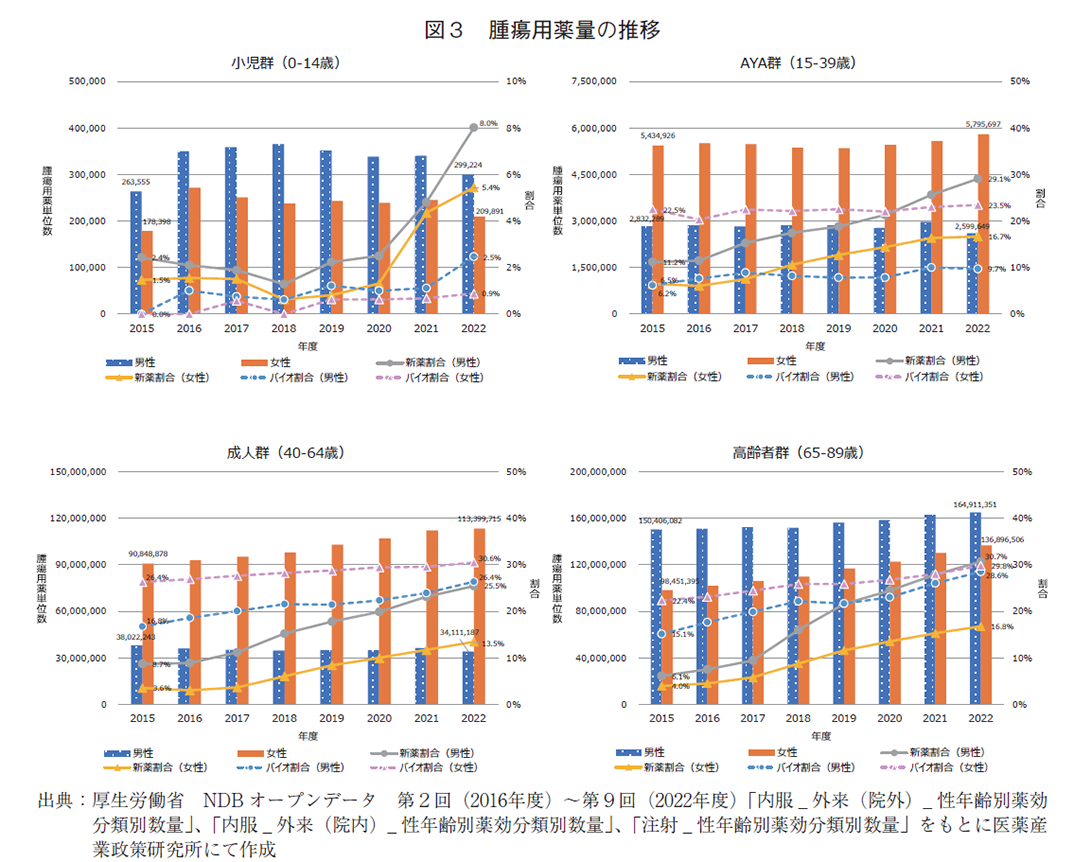

図3に、処方された内服および注射の腫瘍用薬単位数の推移を示す。グラフにある「新薬割合」は、各年度の総腫瘍用薬単位数を分母とし、2010年以降に発売となった“新有効成分含有医薬品(new molecular entities:NMEs)”の単位数の割合を表す。「バイオ割合」は、各年度の注射用腫瘍用薬単位数に対するバイオ腫瘍用薬単位数の割合を表す。なお、バイオ腫瘍用薬は遺伝子組換え型のタンパク、抗体、抗体薬物複合体(antibody-drug conjugates:ADC)を示し、バイオシミラーも含む。

小児群では、2015~2022年度の腫瘍用薬総単位数の5年移動APC平均は男児▲0.2%、女児▲0.2%であった。2020年度までは腫瘍用薬全体の2%前後であった新薬の割合は、2021年度に男女ともに急増し、5年移動APC平均は男児20.9%、女児21.7%を示した。また、2022年度のバイオ腫瘍用薬は注射用腫瘍用薬全体の1~2%程度であったが、5年移動APC平均でみると男児で13.2%、女児では6.3%であり、新薬と同様に高い増加率が示された。

AYA群では、腫瘍用薬総単位数の5年移動APC平均は男性▲0.3%、女性0.4%であった。2022年度の新薬割合は男性で29.1%、女性は16.7%に達し、2015年度に比して男女とも約2.5倍に増加しており、5年移動APC平均は男性14.7%、女性19.7%であった。バイオ腫瘍用薬割合は、男性で増加傾向にあり2022年度に注射用腫瘍用薬の約10%を占めていた。女性では大きな変動はなく20%強で推移していた(5年移動APC平均:男性3.2%、女性1.1%)。

成人群では、女性で腫瘍用薬単位数に顕著な増加が認められ、5年移動APC平均は3.7%であった(男性▲0.5%)。2022年度の新薬割合は男性で25.5%、女性は13.5%に達しており、5年移動APC平均は男性19.3%、女性29.6%であった。バイオ腫瘍用薬の割合は、2022年度には男性26.4%、女性が30.6%に達していた(5年移動APC平均:男性5.1%、女性2.0%)。

高齢者群においても女性に腫瘍用薬単位数の増加が認められ、5年移動APC平均は男性1.5%、女性5.0%であった。2022年度の新薬の割合は男性で30.9%、女性で16.8%であり、5年移動APC平均は男性30.5%、女性27.3%であった。男女ともにバイオ腫瘍用薬の割合は経年的に伸長し、2022年度には男性で28.9%、女性で29.8%となり、5年移動APC平均は男性7.3%、女性3.6%であった。

なお、20歳から39歳のがんでは約80%を女性が占めると報告7)されており、乳がん、子宮がんの好発年齢は40~60歳に集中している8)ため、AYA、成人世代の女性の腫瘍用薬量は同年齢群の男性と比べて多いことが推察される。以降に示す悪性腫瘍手術、放射線治療のレセプト数の男女差も同様の理由が推察される。

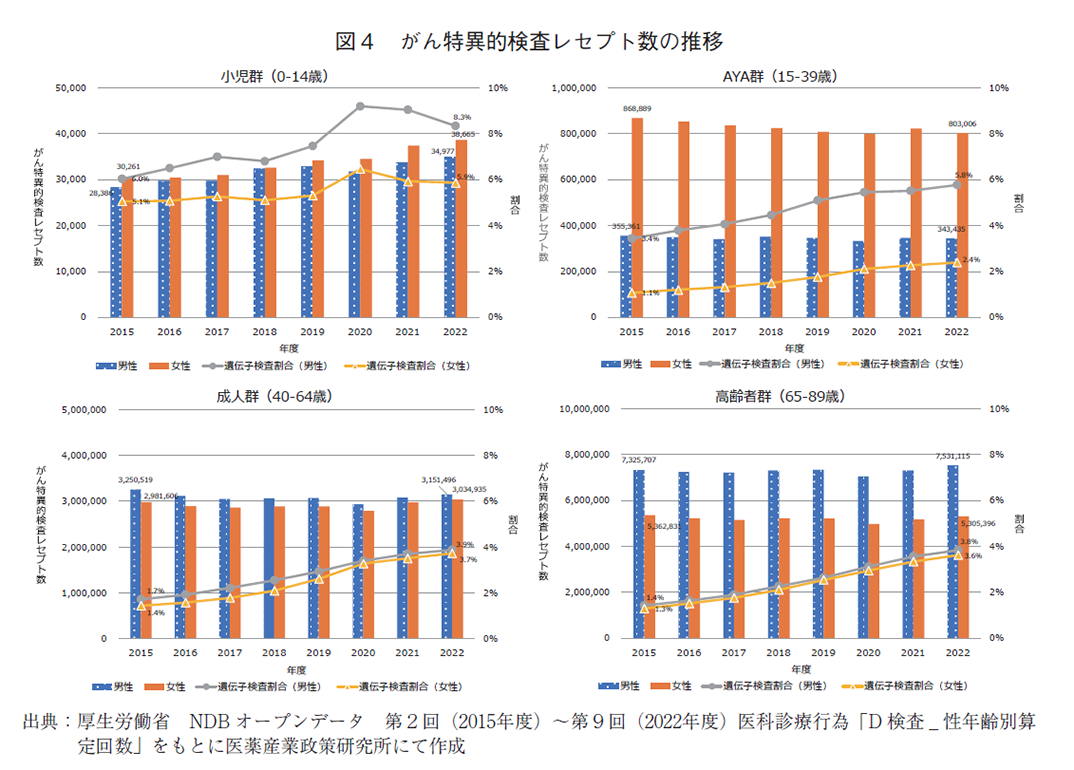

(3)がん特異的検査の推移

がん特異的検査のレセプト数の推移を図4に示す。小児群では、男女ともにがん特異的検査レセプト数は経年的な増加が認められ、5年移動APC平均は男児2.6%、女児3.9%であった。2022年度のがん特異的検査全体に対する遺伝子検査の割合は、男児8.3%、女児5.9%に達し、5年移動APC平均は男児6.8%、女児3.7%であった。

AYA群の特異的検査のレセプト数は、女性が男性の2倍以上を示していた。男女とも経年的に減少傾向にあり、5年移動APC平均は男性▲0.5%、女性▲1.1%であった。2022年度の遺伝子検査の割合は男性5.8%、女性2.4%であり、5年移動APC平均は男性8.6%、女性14.0%であった。

成人群のレセプト数は、男女に大きな差はなく、5年移動APC平均は男性▲0.5%、女性0.1%であった。2022年度の遺伝子検査割合は男性3.9%、女性3.7%とほぼ同程度であり、5年移動APC平均は男性13.7%、女性17.8%と高い増加率を示した。

高齢者群のレセプト数は、男性が優位となり、5年移動APC平均は男性0.2%、女性▲0.4%であった。2022年度の遺伝子検査割合は成人群と同様、男性3.8%、女性3.6%と同程度であり、5年移動APC平均は男性16.5%、女性17.2%と、ともに高い増加率であった。これらのデータより、がん特異的検査においては若年層では遺伝子検査の割合が相対的に高く、遺伝子検査割合の変化率は、高年齢になるに従い高まっていることが解った。高齢者に多い肺がん等の固形がんの診療において、特定の遺伝子変異を有するがんに特異的に作用するキナーゼ阻害薬や抗体等の新規腫瘍用薬の臨床利用の拡大に伴い、遺伝子パネル検査9)等を活用し、薬剤効果を検証するコンパニオン診断が増加していることが推察された。

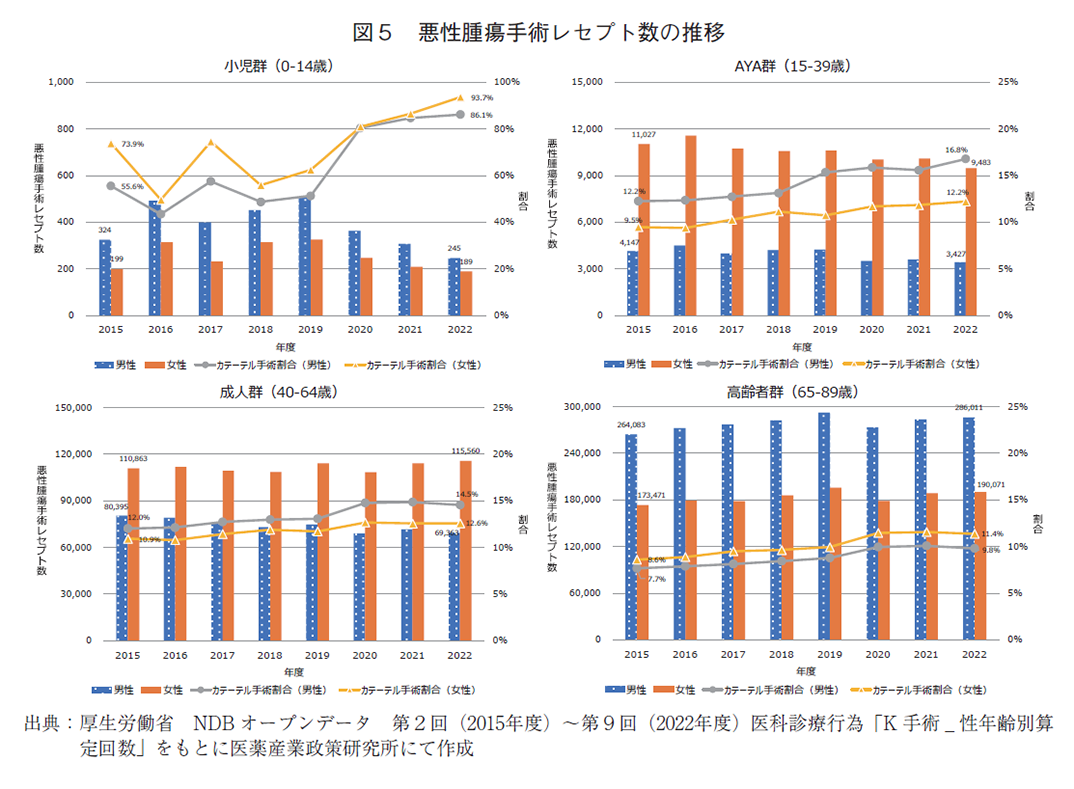

(4)がん対象手術の推移

NDBオープンデータの手術レセプトデータから、悪性腫瘍を対象とした手術のレセプト数を集計した(図5)。経年的にみると悪性腫瘍手術(以下、がん手術)レセプト数は、小児群、AYA群で男女とも減少傾向、成人群では男性が減少傾向、高齢者群では男女とも若干の増加傾向にあった。腫瘍用薬量等と異なり、いずれの群も2020年に手術数の一時的落ち込みがみられたが、COVID-19パンデミックによる影響が考えられた。

2015~2022年度の5年移動でみたがん手術レセプト数の5年移動APC平均を算出すると、小児群では男児▲4.5%、女児▲2.3%であった。腫瘍用薬の局所投与、持続投与を目的とした“抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置”手術(以下、抗がん剤カテーテル設置術)の、がん手術全体に対する割合をみると、小児では男女とも2022年度に約90%に達し、5年移動APC平均は男女それぞれ10.7%、6.9%と高い増加率であった。小児がんに対する手術治療において、抗がん剤投与カテーテル設置手術は主力となっていることが確認された。

AYA群のレセプト数の5年移動APC平均は、男性▲3.5%、女性▲2.2%であった。2022年度の抗がん剤投与カテーテル設置術の割合は、男性16.8%、女性12.2%であり、5年移動APC平均は男性5.9%、女性3.9%と小児群同様に高い増加率であった。

成人群のレセプト数の5年移動APC平均は、男性▲2.1%、女性0.6%であった。2022年度の抗がん剤投与カテーテル設置術の割合は、男女それぞれ14.5%、12.6%であり、5年移動APC平均は男女それぞれ3.7%、2.6%であった。

高齢者群のレセプト数の5年移動APC平均は、男女それぞれ0.8%、1.1%であった。2022年度の抗がん剤投与カテーテル設置術の割合は、男性9.8%、女性11.4%であり、5年移動APC平均は男性4.9%、女性5.1%と若年者群と同等の高い増加率を示していた。

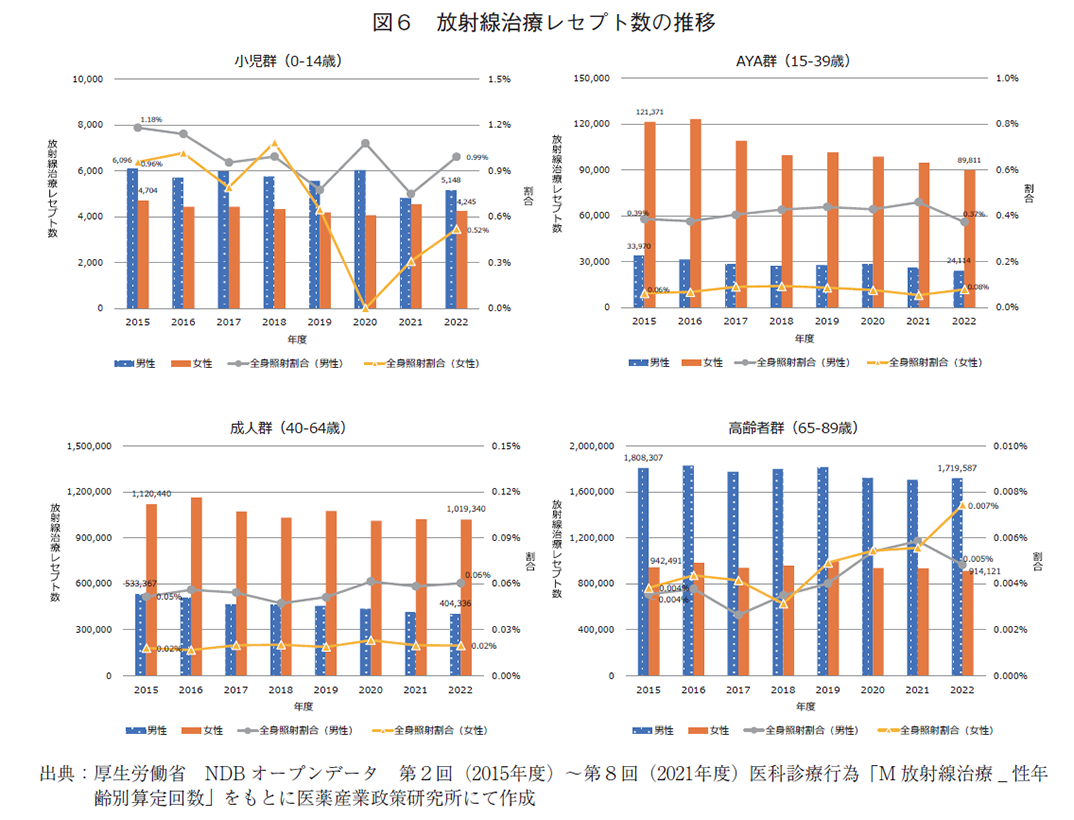

(5)放射線治療の推移

放射線治療には、主に固形がんを対象として、摘出手術不能例や術前後に単独照射、もしくは腫瘍用薬による化学療法と併用する「放射線化学療法(chemo-radiotherapy:CRT)」があり、主に血液がん治療においては、造血幹細胞移植時にレシピエントの骨髄内の腫瘍細胞を壊滅させるために、化学療法に加え放射線による「全身照射(total body irradiation:以下、TBI)」を施す骨髄破壊的前処置がある。図6に2015~2022年度の放射線治療レセプト数の推移を示す(各種管理料と輸血製剤の血液照射を除く)。特徴としてAYA群、成人群で経年的な減少が認められた。

2015~2022年度の5年移動でみた放射線治療レセプト数の5年移動APC平均を算出すると、小児群では男児▲2.2%、女児▲1.2%であった。2022年度の放射線治療全体に対するTBIの割合は男児0.99%、女児0.52%であり、5年移動APC平均は男児▲4.2%、女児▲15.2%であった。小児の造血幹細胞移植においてTBIを含む移植前処置と化学療法のみの移植前処置の治療成績はほぼ同等10)とされており、ミニ移植といわれる化学療法中心の低侵襲処置の選択が増えていることが推察された。

AYA群のレセプト数の5年移動APC平均は、男性▲2.9%、女性▲4.1%であった。2022年度のTBIの割合は男性0.37%、女性0.08%であり、5年移動APC平均は男性2.0%、女性▲1.7%であった。

成人群レセプト数の5年移動APC平均は、男性▲3.5%、女性▲1.6%であった。2022年度のTBIの割合は、男女それぞれ0.06%、0.02%であり、5年移動APC平均は男女ともに2.5%であった。

高齢者群レセプト数の5年移動APC平均は、男女それぞれ▲1.0%、▲0.4%であった。2022年度のTBIの割合は、男性0.005%、女性0.007%であり、放射線治療全体からみると相対的数量は極めて小さいが、5年移動APC平均は男性11.8%、女性10.1%と経年的な増加が示され、図1で示したよう、高齢者の血液がん罹患数の増加と関連する可能性が示唆された。

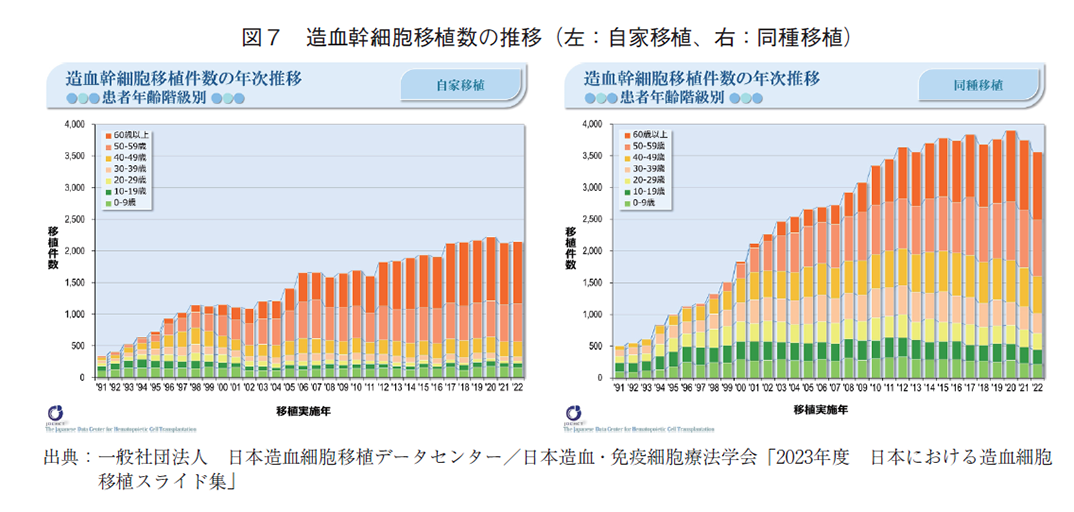

(6)造血幹細胞移植数の推移

がんの根治、もしくは腫瘍用薬による化学療法では病勢コントロールが困難になった血液がんと主に小児の固形がんの治療で行われる「造血幹細胞移植(以下、幹細胞移植)」の推移を図7に示す。一般社団法人日本造血細胞移植データセンター/日本造血・免疫細胞療法学会は、移植登録一元管理プログラムを用いた国内全ての造血幹細胞移植の治療実績を集積し極めて詳細な分析を公表しているため、ここでは当データセンター「2023年度全国調査報告書」より年齢群別の治療実績データを示す。なお当該データの内容改変は禁止となっているため、本稿で規定した年齢群の再集計はせず、公表されたグラフを引用した。

2022年度のデータでは、患者自身の検体から採取された幹細胞を用いる「自家移植」は1953件あり、そのうち末梢血幹細胞移植(peripheral blood stem cell transplantation:PBSCT)は99.8%を占めていた(データ省略)。自家移植の75.9%を50歳以上の患者が占め(2015年度71.2%)、60歳以上は47.2%(2015年度41.3%)であった。他者由来の幹細胞を用いる「同種移植」は2939件あり、34.7%が臍帯血移植であった。同種移植のうち、50歳以上が57.7%(2015年度49.4%)、60歳以上が31.9%(2015年度26.1%)を占めており、自家移植と同様に、同種移植においても高年齢での実施数の増加が認められた。当調査報告書には「ミニ移植の普及にともなって移植の適応年齢が拡大し高年齢群の移植件数が増加している」と述べられていた。

(7)がん緩和・がん支持療法医薬品の推移

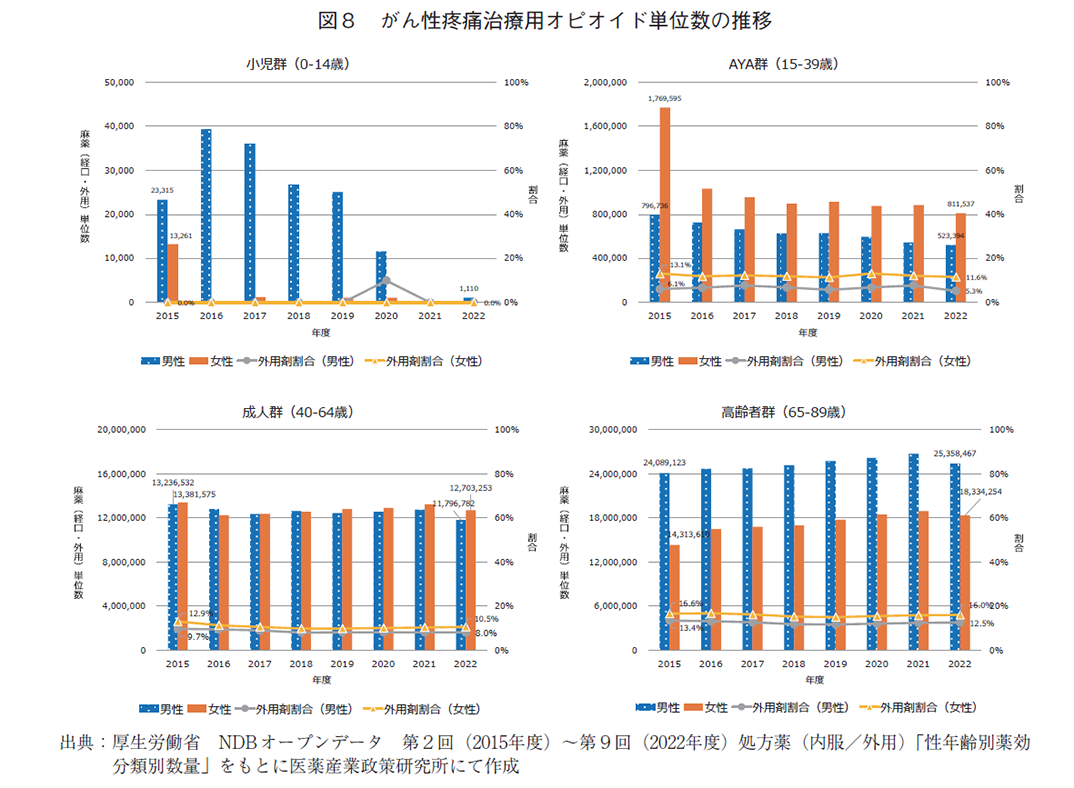

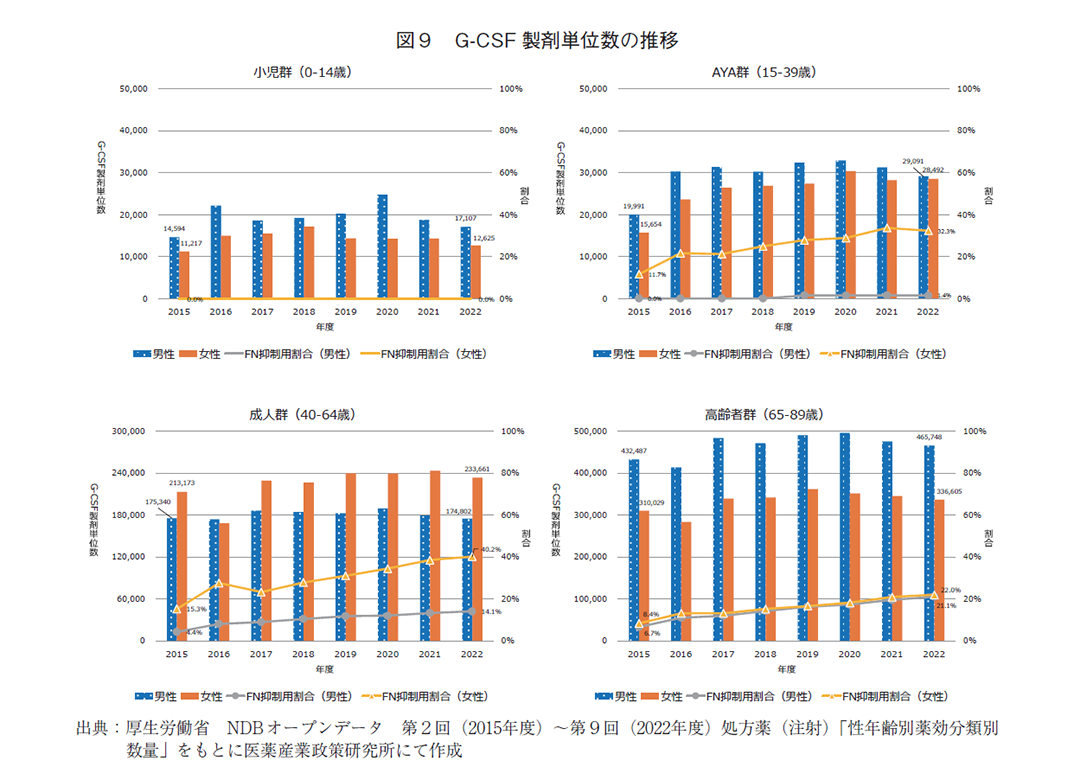

がん進行に伴う種々の症状(随伴症状)や、がん治療に伴う有害事象は時として患者の予後に影響するため、がん治療と並行してこれらの症状をコントロールすることが重要となる。図8に、がん随伴症状の緩和に用いられる医薬品として主にがん性疼痛に用いられるオピオイドの単位数推移を、図9に、がん治療の支持療法として腫瘍用薬による骨髄抑制時に処方されるG-CSF製剤の単位数の推移を示す。

主にがん性疼痛に処方されるオピオイドとして、経口morphine、oxycodone、hydromorphone、tapentadol、methadone、口腔粘膜吸収型fentanyl、外用剤として経皮吸収型fentanyl、坐剤morphineを集計した11)。なお、各オピオイド注射剤と、弱オピオイドとして分類されるcodeine類、tramadol、buprenorphineは、がん性疼痛治療以外の用途が多くを占めるため、集計から除いた。オピオイド単位量の顕著な減少は小児群(5年移動APC平均:男児▲28.2%、女児▲13.6%)とAYA群(5年移動APC平均:男性▲4.9%、女性▲5.3%)にみられた。成人群では男女ともに変化率は小さく(5年移動APC平均:男性▲0.6%、女性0.7%)、高齢者群は男女ともに増加、特に女性に高い増加率が示された(5年移動APC平均:男性1.4%、女性3.3%)。どの年齢群もオピオイド外用剤の割合は不変もしくは微減で推移していた(図8)。

細胞障害性腫瘍用剤の投与により引き起こされる骨髄抑制、それに伴う発熱性好中球減少症(febrile neutropenia:FN)は、耐性菌感染や真菌感染等の難治性感染症に関連し、がん治療の成否、患者の生命予後に大きく影響する。骨髄幹細胞を刺激し免疫細胞を分化誘導するG-CSF(granulocyte colony stimulating factor)製剤の効果は、腫瘍用薬治療の成功を左右する。G-CSF製剤単位数の推移(図9)は、小児群では男児が増加(5年移動APC平均:男児2.0%、女児▲0.6%)、AYA群では女性の増加率が顕著であった(5年移動APC平均:男性2.9%、女性5.7%)。成人群も同様に女性の増加率が高く(5年移動APC平均:男性0.3%、女性4.0%)、高齢者群は男女ともに同等であった(5年移動APC平均:男性1.8%、女性2.5%)。2014年より「がん化学療法による発熱性好中球減少症(FN)の発症抑制」の適応で、PEG化した長時間型G-CSF製剤が発売され予防的に使用できるようになったが(小児適応は無)、その割合は経年的に増加しており、特に女性患者で変化がみられた。

4.まとめと考察

がん治療は医療技術の集学的治療として進歩してきた。手術療法、薬物療法、放射線療法を基本として、年齢やperformance status等の患者の状態、がんの進行度を総合的に検討し、医師はこれらのがん医療技術を組み合わせ、各専門性を活かしたチーム医療として最適な医療が患者に提供されるよう尽力してきた。医療技術は科学の進歩に伴い高度化、個別化が進み、多くのがん種において全生存期間、無増悪生存期間の延長を実現してきた。医療技術の進化と患者への寄与、その理解を深めるために、本稿ではNDBをはじめとした各種オープンデータからがん医療の全体像を俯瞰し定量的に分析することを試みた。以下に分析を通じた考察を各年齢群別に述べる。

(1)小児群

小児がんでは遺伝性腫瘍を疑い、確定診断には遺伝子異常の検出が鍵となるため、他の年齢群に比して、がん診断検査における遺伝子検査の割合が高い。また2019年には、網羅的な遺伝子異常検出を目的とした「がんゲノムプロファイリング検査(がん遺伝子パネル検査)」が保険適用となり、遺伝子検査の割合が更に増加していた。2015~2022年において、特に血液がんの死亡率に著明な減少が認められたことは、化学療法や移植医療といった従来治療に加え、遺伝子検査結果から適合する抗がん剤治療に繋げる「個別化医療」の進歩の寄与が示唆された。がん手術数の減少が顕著な反面、抗がん剤投与用カテーテル設置術の割合が9割に達していたことから、小児がんにおいては薬物治療の比重が増加していることが推察された。

その中で今回の分析では、小児患者の新薬とバイオ医薬品の使用割合は、増加傾向にあるものの、相対的にみると他の年齢群と比して極めて低い状況であった。女児では固形がんの罹患率、死亡率の増加が示されており、新たな腫瘍用薬を選択できる機会を得る施策が求められる。2023年「厚生労働省第12回今後のがん研究のあり方に関する有識者会議」の資料12)には、「がん遺伝子パネル検査の結果、遺伝子異常に適合する医薬品があっても、小児がん患者では、①保険診療下で使用できる薬はわずかである ②参加可能な治験が少ない ③小児用量が決まっておらず現行の患者申出療養の利用も困難」という課題が示された。これら課題解決に向け国立がん研究センターは2024年、主に「標準治療がない、または標準治療に抵抗性である0-29歳の小児・AYAがん患者」を対象とした「遺伝子パネル検査結果等に基づく複数の分子標的治療に関する患者申出療養」試験を医師主導臨床研究として開始した13)。研究基準に適合した参加患者は、製薬企業より無償提供された小児未承認の抗がん剤5品目を用いた治療が提供され、小児・AYA患者のドラッグアクセス向上が期待される臨床研究である。しかしあくまで特定施設での研究範囲であり、限られた医薬品供給量と限られた患者数である。小児患者のアクセス改善に向け、新医薬品の小児適応の開発推進の政策である2024年度の薬価制度改革14)、PMDAが推進する「小児・希少疾病用医薬品等薬事相談センター事業」15)の効果が発揮されるよう、産官学の協力が一層期待される。

(2)AYA群

AYA群では、男女ともに固形がんの罹患率APCでは2.6%の減少を示し、2015~2022年の死亡率の5年移動APC平均は、血液がんで男性約4%の減少、女性約6%の減少が、固形がんでは男女とも約3%の減少がみられた。この間のがん医療技術の推移をみると、腫瘍用薬の処方量には大きな変化はなく、がん手術、放射線治療のレセプト数は男女ともに減少傾向であった。増加がみられたものは、遺伝子検査の割合、2010年以降に使用可能となった新薬とバイオ腫瘍用薬の割合、抗がん剤投与用カテーテル設置術の割合であった。AYA群では小児群同様に、新しい腫瘍用薬と手術、放射線の医療技術との集学的治療(成人群の項で後述)の進歩と、遺伝子検査の結果から効率的な薬剤選択が可能になったことが、AYA群の生存アウトカムの改善に寄与していることが考えられる。また、がん疼痛の発症ががん進行の代替アウトカムとして考えると、AYA群でがん疼痛治療用オピオイド量が経年的に減少していることは、新たな医療技術の普及がAYA群のがんの進行・転移の抑制に貢献している可能性があると推察され、今後詳細な分析が期待される。

(3)成人群

成人群のがん罹患率APCは、固形がんでは男性約4%、女性は約2%の減少が確認され、血液がんでは男女1~2%の減少であった。2015~2022年のがん死亡率5年移動APC平均は、血液がんでは男女とも約4%、固形がんでは男性約4%、女性2%弱の減少であった。この期間の医療技術の推移をみると、がん特異的検査のレセプト数には大きな変動はなく遺伝子検査の割合は増加し、腫瘍用薬では女性で総単位数の大幅な増加がみられ、新薬割合の増加は男女ともに認められた。がん手術レセプト数では男性は減少傾向であり、抗がん剤投与用カテーテル設置術割合は男女とも増加していた。近年、キナーゼ阻害薬、HER2抗体、免疫チェックポイント阻害薬等の新規腫瘍用薬を用いたneoadjuvant/adjuvant療法(術前/術後補助療法)のエビデンスが増え、また放射線治療レセプト数は減少傾向だが、非小細胞肺がんの周術期に化学放射線治療と免疫チェックポイント阻害薬を組み合わせる集学的治療の有効性を示しており16)、新たな医療技術の臨床応用が進んでいることが推察される。がん死亡率の減少は示されているが、がん疼痛治療用オピオイドの使用量には変化は認められず、がん疼痛の主な原因であるがんの進行・転移の抑制という点で、成人群患者に対する医療技術には未だ課題が残っていると思われる。

(4)高齢者群

高齢者群のがん罹患率は、APCでみると固形がんで男女1.5%前後の減少が確認されたが、血液がんでは男女約1%の増加であった。がん死亡率の5年移動APC平均は、固形がんでは男性で僅かな減少、血液がんでは男女ともに約1%の増加を示した。このように高齢者では血液がんの罹患率、死亡率が増加していることが示され、日本造血・免疫細胞療法学会が示す高齢者の造血幹細胞移植件数の増加に符号するものと考えられた。男女ともに腫瘍用薬の使用量、新薬割合、バイオ腫瘍用薬割合、遺伝子検査割合は経年的な増加を示した。がん手術レセプト数は男女ともに大きな変化はなかったが、他の年齢群と同様、カテーテル設置術の割合は増加していた。オピオイド使用量は男女ともに増加しており、新しいがん医療技術が普及したとしても、高齢がん患者の疼痛症状を根治するには、依然として高い壁が存在すると思われる。

(5)すべての年齢群

細胞障害性腫瘍用薬からキナーゼ阻害薬、抗体医薬等の新規腫瘍用薬へのシフトが進む中、15歳以上の患者群はいずれもG-CSF製剤の減少は無く、群によっては増加が認められた。つまり現在のがん治療において好中球減少症はこれまでと同様、コントロールしなければならない重要な副作用であることが示された。がん治療による好中球減少症、それに伴う耐性菌や真菌などによる難治性感染症はがん患者の治療に起こり得る重篤な二次障害であり、難治性感染症の制御はがん治療の成功に不可欠な要素である。骨髄への影響が少なくなった新規腫瘍用薬が増加しているとはいえ、現在でも固形がんに対するキードラッグは、プラチナ製剤、タキサン、代謝拮抗剤、トポイソメラーゼⅠ阻害薬、抗生物質といった従来から処方されてきた細胞障害性の腫瘍用薬である。新規の腫瘍用薬は、臨床試験でこれらキードラッグとの併用レジメンを進化させてきた。今後、好中球減少症をはじめとする全身性副作用を抑制するために、ADCのように腫瘍局所で作用し、がんの増殖抑制を可能とする新規モダリティ開発が腫瘍用薬創薬における重要な課題と考える。

5.おわりに

国民個人が罹患した疾患、施された医療技術、検査データ、介護状況、アウトカム等の医療等情報の蓄積は、将来への貴重な社会資源とされる。医療ビッグデータの分析は医療技術の効率的、効果的な選択と、将来に向けた医療技術の研究開発に活用され、医療の進歩に大きく寄与すると期待されている17)。本年4月に改正次世代医療基盤法が施行され、NDBをはじめとした従来の医療情報に加え、仮名加工医療情報を健康・医療分野の研究開発に二次利用することを可能とする環境が整備された。本年にNDBに死亡情報が連結されるとあり18)、全死亡情報におけるレセプトとの連結割合は93.9%に向上したことが検証され19)、医療技術とアウトカムの分析に一歩近づくものと思われる。しかし、患者アウトカムに連動させた医療技術評価を実施するには未だ長い道程がある。本稿で示したように「がん」という疾患は他の疾患に比べて、医療技術は多様で集学化している。現在のオープンデータベースでは、個々の医療技術がどのようにアウトカムに影響し合うか評価できる分析までには至らない。患者アウトカムに強く影響する、疾患重症度・ステージ、併存症、検査値、performance status等の患者状態を示すパラメータを患者カルテから分析に組み込む必要がある。更に、遺伝子異常を特定したゲノム情報がデータベースに連結されることが期待されている。蓄積された大規模な医療データが患者・国民全体のメリットとして還元されるために、医療技術評価に精確性をもたらし次世代の医療技術開発に繋げることができるよう、ICT技術革新による「多様な情報の連結」と「情報の標準化」の迅速なシステム構築を政府に期待したい。

-

1)

-

2)

-

3)

厚生労働省ホームページ、「【NDB】NDBオープンデータ」

注)NDBオープンデータでは男女別、5歳毎にグループ化されており、各グループの処方薬数量の集計結果が1000未満の場合は「—」で表示(1000未満の箇所が1箇所の場合は1000以上の最小値を全て「—」で表示)、各グループのレセプト数量の集計結果が10未満の場合は「—」で表示(10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「—」で表示)となっているため、年齢群の集計結果と総計とは一致しない。

また、第8回までのNDBオープンデータでは、処方薬は薬効分類別に処方数の上位100品目が記載されていたことに対し、第9回では上位100品目・上位300品目・上位500品目が公表された。しかし第9回における腫瘍用薬、麻薬の各薬効分類と、G-GCFの薬効分類である「その他の血液・体液用」は100品目以内となっていたため、第8回までと同条件と判断し第9回を分析に加えた。 -

4)

-

5)

-

6)

-

7)

-

8)

-

9)

-

10)

-

11)

-

12)

-

13)

-

14)

-

15)

-

16)

-

17)

-

18)

-

19)