目で見る製薬産業 アンメット・メディカル・ニーズに対する医薬品の開発・承認状況 -2022年の動向-

医薬産業政策研究所 主任研究員 中尾 朗

1. はじめに

医薬産業政策研究所では、公益財団法人ヒューマンサイエンス振興財団(以下、HS財団)による医療ニーズに関する調査結果1)をもとに、新薬の承認および開発パイプラインに関するデータを集計し、アンメット・メディカル・ニーズに対する製薬企業の取組み状況を継続的に分析している2)、3)。

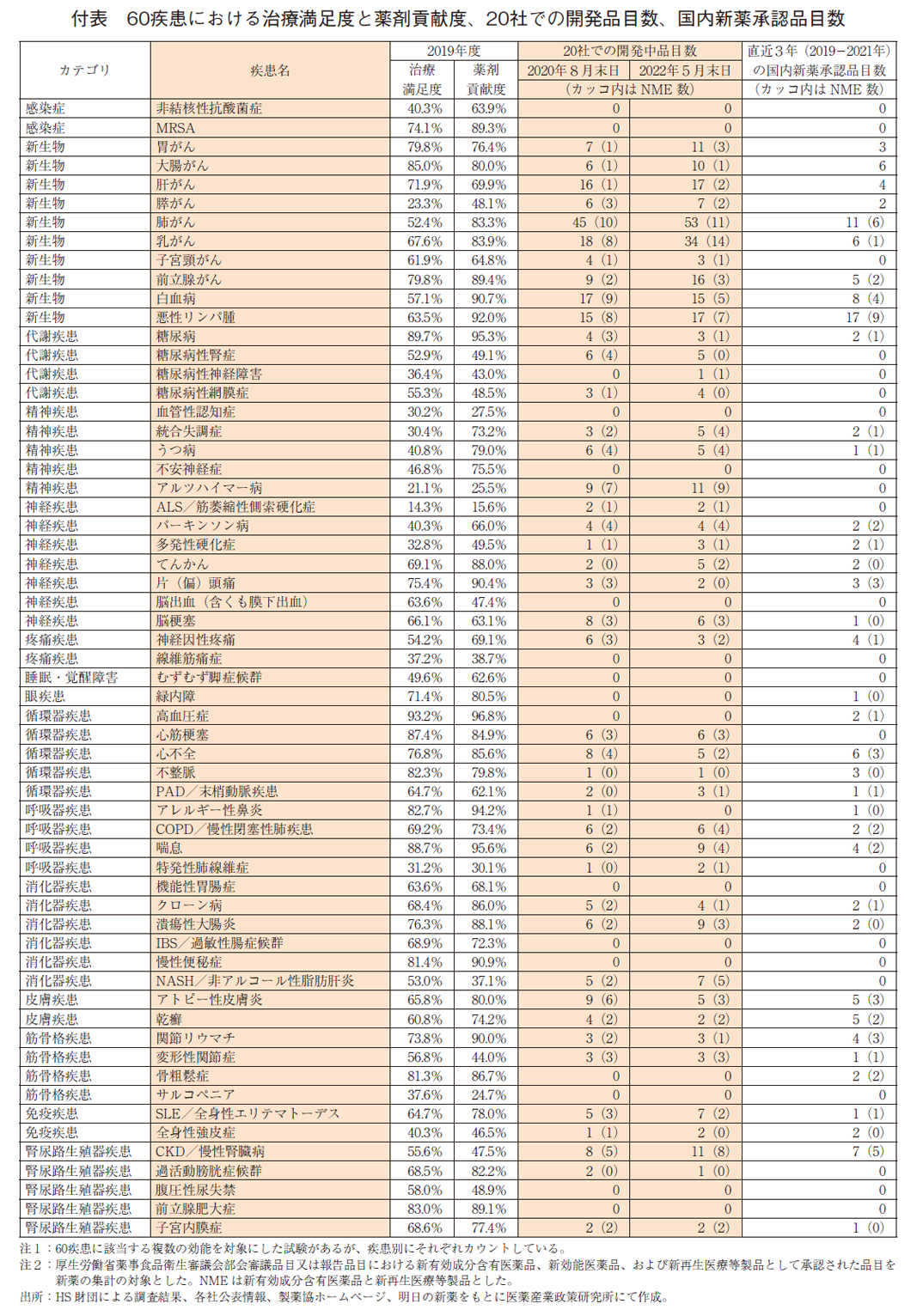

前回の政策研ニュースNo.61(2020年11月)では2019年度の治療満足度調査の結果に基づき、60疾患に対する2020年8月末時点での開発パイプライン数を示すとともに、2019年度の調査において新たに60疾患に加わった8つの疾患について、既承認薬の情報および選抜5疾患の国内開発状況について報告した4)。本稿では2019年度の治療満足度調査をもとに、最新60疾患に対する2022年5月末日時点での開発パイプライン数、2019年から2021年までの3年間の60疾患に対する新薬承認品目数の調査結果を報告するとともに、近年の調査で開発品目数が最も多い『肺がん』について、その薬物治療の変遷を新薬の承認数の推移と治療満足度と薬剤貢献度の推移について、その関連性も含めて振り返りたい。

2. 治療満足度別にみた新薬の開発状況

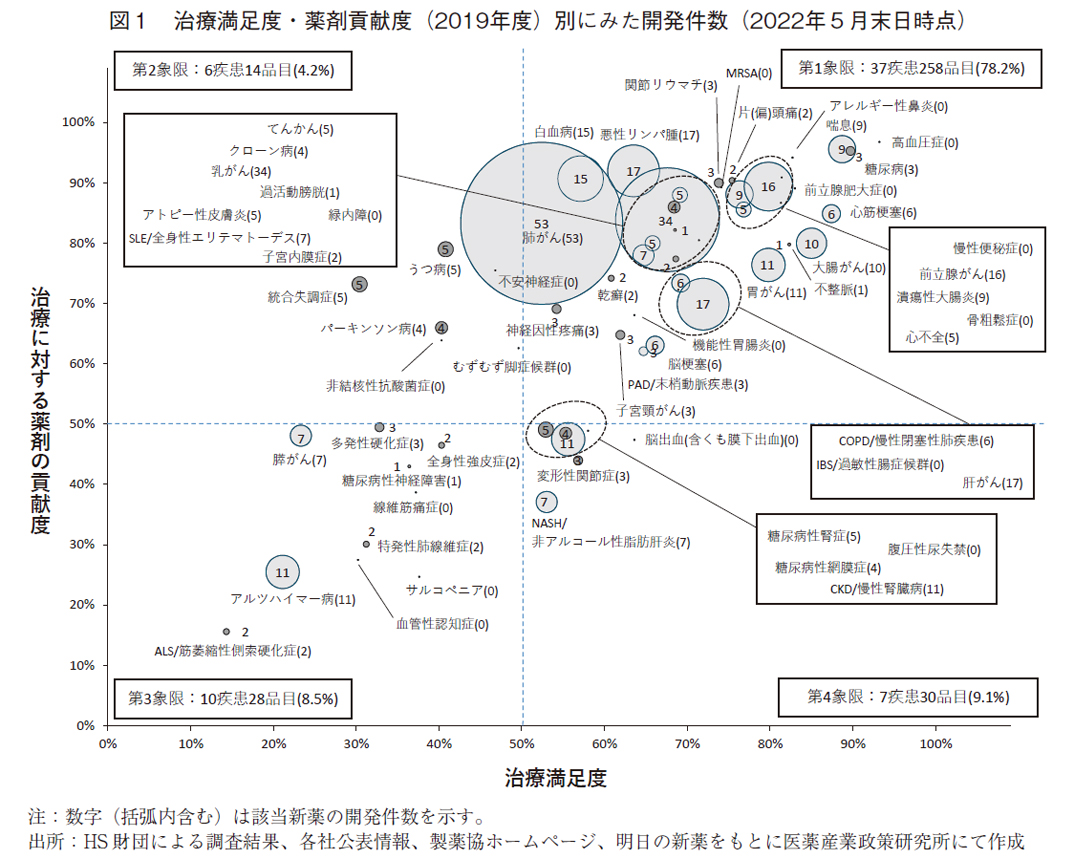

図1は2019年度HS財団調査における治療満足度5)(横軸)、薬剤貢献度6)(縦軸)に沿って疾患をプロットし、今回調査した開発品目数7)を円の大きさおよび数値で示したものである。前回調査と同様の製薬会社20社8)の2022年5月末日時点における国内開発品目(フェーズⅠ~申請中)を集計対象とした9)。該当の開発品目数は330件10)であり、そのうち新規有効成分(NME11))の数は126件(38%)であった。調査対象の一部企業においてホームページ上の公表ステージをフェーズⅢ以降からフェーズⅡ以降へ変更した影響が含まれているが、前回の調査時と比べ60疾患の開発品目数は46品目増加し、そのうちNME数は4品目増加した。治療満足度が50%以上かつ治療に対する薬剤貢献度50%を示す領域、いわゆる第1象限の開発品目数割合が78.2%(前回は79.6%)であり、前回調査から微減したものの前回調査と同様に今回調査においても開発品の多くの割合を占めていることがわかった。第2、4象限の開発品目数についてはそれぞれ4.2%、9.1%と前回とほぼ変わらない割合であった(前回はそれぞれ4.6%、8.8%)。治療満足度、薬剤貢献度がともに50%以下の領域(第3象限)の開発品目数割合は8.5%であり前回の7.0%から1.5%の微増であったが、品目数としては20品目から28品目へ増加した。

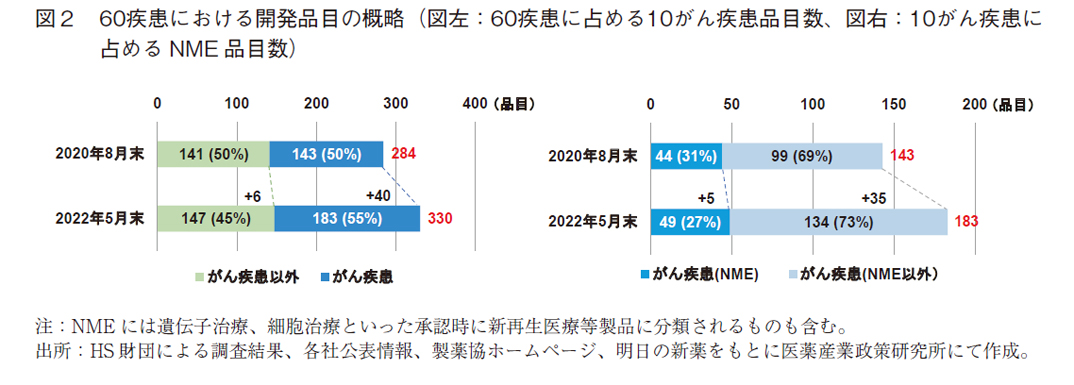

増加した46品目のうち、がん疾患関連のものが40品目であり、前回調査で50%だった60疾患開発品目数に占めるがん疾患の開発品目数割合が55%(183/330)に増加した(図2左)。また、がん疾患の開発品目数に占めるNMEの割合は前回調査で31%(44/143)だったものが27%(49/183)に低下した。すなわち、増加した40品目うち5品目がNME、35品目が効能追加(用法・用量追加を一部含む)ということであり、ある特定のがん疾患で開発されているものが、同一がん疾患の他の適応へ、あるいはその他のがん疾患への応用が展開されていることが示唆された(図2右)。

先に述べたが前回調査と同様に今回調査においても、治療満足度、薬剤貢献度がともに50%以上の領域、いわゆる第1象限の開発品目数割合が78.2%であり開発品の多くの割合を占めていた。60疾患のうち第1象限に含まれる疾患の比率が61.7%(37/60)であることを考慮しても本領域に含まれる開発品目数(78.2%)はかなり多い。これに関しては前回のニュースでも記載したが、60疾患中の10疾患ががん疾患であり、膵がん以外のがん9疾患が第1象限に含まれていること、「がん」は遺伝子の変異で起こる疾患であり、遺伝子の変異にはさまざまなタイプがあること、「○○がん」という1疾患がさまざまな適応で細分化されていること、それに合わせて治療薬の開発がなされているものが多いことなどからがん9疾患が含まれる第1象限の新薬開発品目比率が高くなっていると考えられる。

治療満足度、薬剤貢献度を示すパーセントが共に50を超えているとしても、その満足度、貢献度の内訳は「ある程度満足(貢献)」が「十分に満足(貢献)」を大きく上回っている。また100に至っていない残りのパーセントの多くは「不満足」「あまり貢献していない」であるが、中には「治療が行えているとはいえない」「効く薬がない」との回答も含まれている。例えば第1象限に含まれるがん9疾患について、「不満足」と回答された割合の平均は25.1%(11.7-42.1)、「治療が行えているとはいえない」は平均6.2%(3.3-9.8)、「あまり貢献していない」は平均16.5%(6.0-31.8)、「効く薬がない」は平均2.4%(0.9-4.9)である12)。このようなことから、たとえ第1象限にある疾患であろうとも、まだまだ医薬品が疾患治療へ貢献できる余地は十分にあり、かつそれが求められていると考えられる。

60疾患における開発品目数を疾患別に見ていくと、多い順に「肺がん(53)」、「乳がん(34)」、「悪性リンパ腫(17)」、「肝がん(17)」「前立腺がん(16)」「白血病(15)」と続き、7番目に「胃がん(11)」、「CKD/慢性腎臓病(11)」、「アルツハイマー病(11)」(数字は品目数)となっており、開発品目数の上位ががん疾患で占められていることがわかった。「肺がん」に関しては2014年1月時点の調査(政策研ニュースNo.41(2014年3月))以降、開発品目数が60疾患の中で最も多い疾患であるという調査結果が続いている13)。

3. 治療満足度別にみた新薬の承認状況

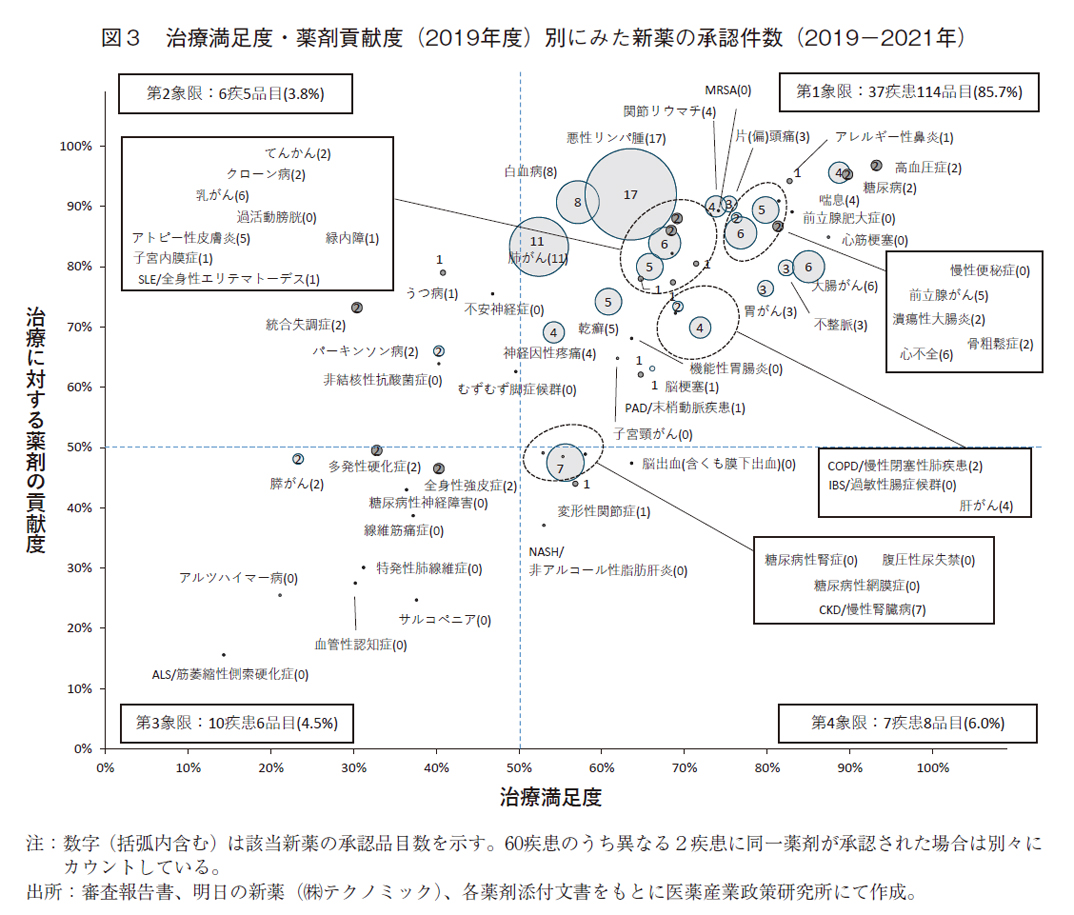

図3は2019年度HS財団調査における治療満足度(横軸)、薬剤貢献度(縦軸)に沿って疾患をプロットし、直近3年(2019~2021年)に日本で承認された新医薬品14)のうち、60疾患への適応を持つ新薬の承認件数を円の大きさおよび数値で示したものである。当該期間での承認件数は294製品、うち60疾患に関するものが133品目(130製品)であった15)。このうち、NMEは新有効成分含有医薬品として53品目(52製品)、新再生医療等製品として6品目(5製品)であった。133品目のうち、内資系企業による承認取得は54品目(54製品)、外資系企業による申請は79品目(76製品)であった16)。

60疾患に関連する承認品目数を象限別に見ていくと、先の開発品目数の分析と同様に治療満足度および薬剤貢献度がともに50%以上である第1象限に含まれる疾患の承認品目が85.7%(114/133)と大部分を占めていた。第1象限に位置する37疾患で114品目の新薬が承認され、1疾患あたり3品目、すなわち1年に1品目の割合で承認されている計算となった。

一方、第2、3、4象限に含まれる疾患の承認品目数はそれぞれ3.8%(5/133)、4.5%(6/133)、6.0%(8/133)であった。これら3つの象限に位置する23疾患で19品目の承認となったが、そのうちの15疾患はこの3年間で承認された品目が0であった。

なお、60疾患に関連する承認品目数を疾患別に見ていくと、多い順に「悪性リンパ腫(17)」、「肺がん(11)」、「白血病(8)」、「CKD/慢性腎臓病(7)」「大腸がん(6)」「乳がん(6)」(数字は品目数)であった。

今回の承認件数の調査で特徴的だったことの1つ目として、60疾患に関連する承認品目に新再生医療等製品が複数含まれていたことが挙げられる。2015年に心不全の治療に使用されることを目的にハートシートⓇ『ヒト(自己)骨格筋由来細胞シート』が条件及び期限付承認されたが、それ以降では60疾患に関連する品目の承認はなかった。2019年から2021年の間に、新再生医療等製品9製品が承認されたが、そのうちの6品目(5製品)が60疾患に関わるものであった。具体的には、CAR-T細胞療法用としてキムリアⓇ『チサゲンレクルユーセル』(白血病、悪性リンパ腫)、イエスカルタⓇ『アキシカブタゲン シロルユーセル』、ブレヤンジⓇ『リソカブタゲン マラルユーセル』(ともに悪性リンパ腫)、およびヒト間葉系幹細胞としてアロフィセルⓇ『ダルバドストロセル』(クローン病)が承認され、遺伝子治療用としてコラテジェンⓇ『ベペルミノゲン ペルプラスミド』(PAD/末梢動脈疾患)が条件及び期限付承認された。これら6品目(5製品)はいずれも第1象限領域に位置する疾患に対する治療薬であり、その他3つの象限に位置するものではなかったが、前者4製品は「希少疾病用再生医療等製品」に指定された後に承認された製品であり、後者コラテジェンは末梢動脈疾患の「閉塞性動脈硬化症」の他に「バージャー病」という指定難病における潰瘍の改善に適応を持つ製品であった。

従来型の低分子医薬品、バイオ医薬品として抗体医薬品、組換えタンパク製剤医薬品に加え、核酸医薬品、遺伝子細胞治療等さまざまなモダリティが選択肢として加わり、これまで治療困難であった疾患に対する治療法が加わったことで今後さらなる治療満足度・薬剤貢献度の向上が期待される。

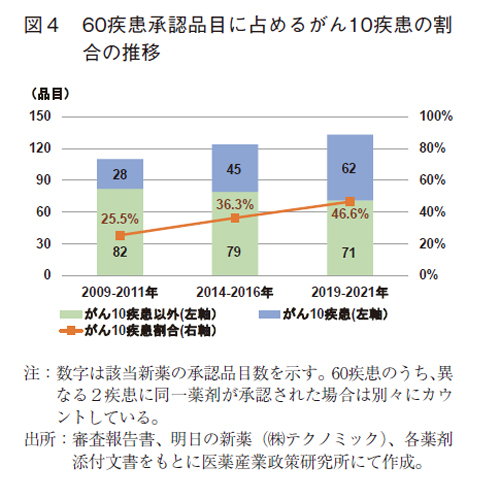

2つ目の特徴としてはがん疾患の承認品目数の多さである。図4は2009年以降に承認された最新60疾患に関する新医薬品のうち、がん疾患(10がん疾患)が占める割合を2009-2011年の3年間、2014-2016年の3年間、および直近2019-2021年の3年間に分けて示したものである。

2009年から2011年、2014年から2016年、2019年から2021年の各3年間における60疾患に関連する承認品目はそれぞれ110、124、および133品目であったが、それに対してがん10疾患の新薬承認件数はそれぞれ28、45、および62品目、割合にするとそれぞれ25.5、36.3、および46.6%と年を追うごとに増加し、直近3年間では60疾患における承認品目の約半数ががん10疾患によるものであった。

4. 肺がんの薬物治療の変遷

2022年5月末日時点の国内20社の開発品の調査において、最も品目数の多かった肺がんの薬物治療について、60疾患に関する治療の満足度(治療満足度)と治療に関する薬剤の貢献度(薬剤貢献度)の推移とともに振り返ってみたい。

肺がんについて

肺がんは全がんの中で、1年あたりの罹患患者数が大腸がん、胃がんに次いで3番目に多く、年間約12万例におよぶ。死亡者数としては、全がんの中で最も多く約7万5千人(2020年)となっている。5年相対生存率(2009-2011年)は34.9%であり、がん全部位の5年相対生存率64.1%に比べかなり低い数字である17)。

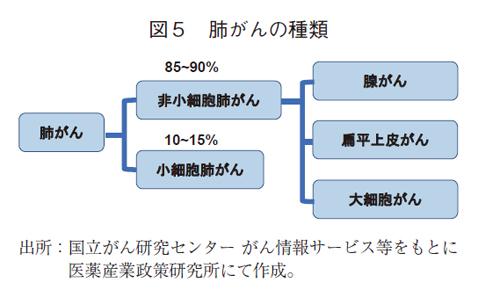

肺がんの治療方法は、手術療法、放射線療法、薬物療法、緩和ケアからなり、これらを組み合わせて行われる。ステージ早期では主に手術主体となるが、ステージが進行するに従い薬物療法が主体となっていく。肺がんは大きく分けて、小細胞肺がんと非小細胞肺がんに分類され、非小細胞肺がんが約85~90%を占めている。非小細胞肺がんはさらに「扁平上皮がん」「腺がん」「大細胞がん」に分類される18)、19)(図5)。

薬物治療の推移

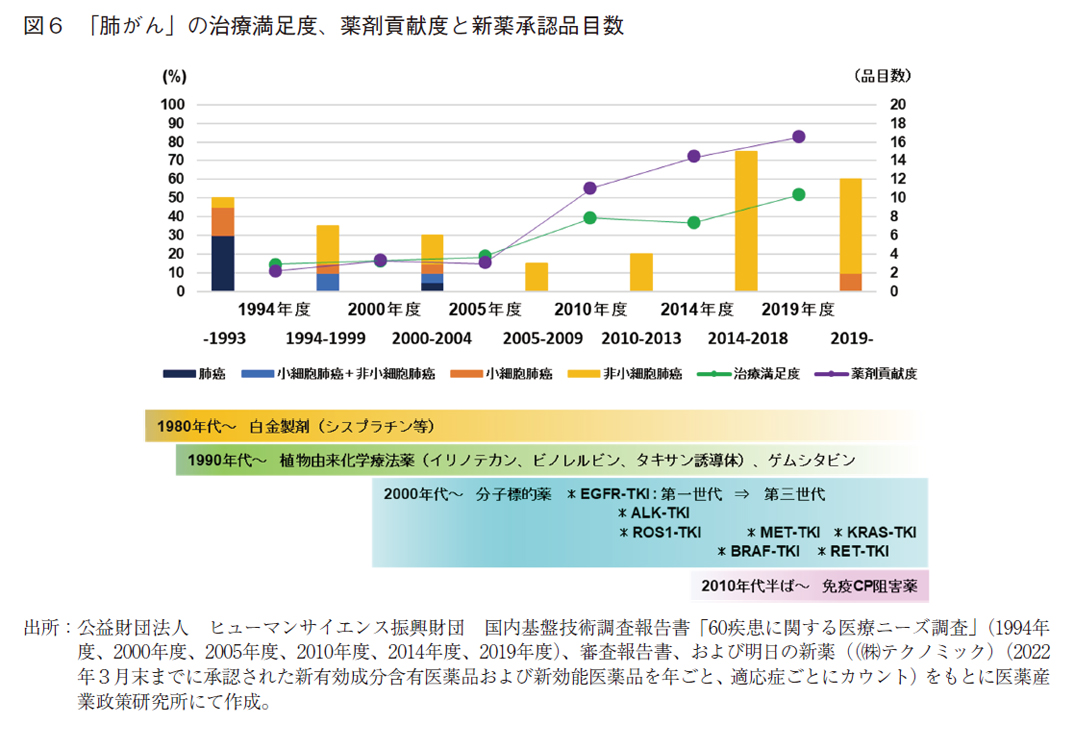

図6は肺がんの治療満足度および薬剤貢献度の推移と新規肺がん治療薬の承認品目数(新有効成分+効能追加)を適応となる分類別に示したものである。肺がんに限定されるものではないが、がん治療薬には細胞障害性抗がん薬、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬の3つのパラダイムがあると言われている20)。医療ニーズ調査が開始される以前の1993年までに、すでに多くの細胞障害性抗がん剤が開発されていた。1980年代後半からシスプラチン等の白金製剤が開発され、90年代以降に開発された植物由来の化学療法剤との併用療法が開発された。白金製剤併用の化学療法は今日でも肺がん薬治療の標準的な治療方法となっているが、抗がん剤治療に伴う副作用を軽減する支持療法としての制吐剤等の開発が進んだことも重要な点である。

科学技術および分子生物学の進歩により、がんの発生、増殖、転移のメカニズムが明らかになるとともに2002年にEGFR(上皮増殖因子受容体)チロシンキナーゼ阻害薬(EGFR-TKI)のゲフィチニブが承認された。その後、EGFR遺伝子に変異がある腫瘍に有効性が高いことが分かり21)、22)、第二、第三世代EGFR-TKIの開発が進んだ。またそれに並行しその他の遺伝子変異(ALK、ROS1、BRAF、MET、RET、KRAS)に対応する分子標的薬の開発が行われた(表1)。

2014年にすでにメラノーマの治療薬として承認されていたPD-1阻害抗体薬ニボルマブが非小細胞肺がんを効能として2015年に承認された。その後PD-1抗体ペムブロリズマブが2016年に、PD-L1阻害抗体アテゾリズマブ、デュルバルマブが非小細胞肺がんを適応として2018年に承認された。

「肺がん」に対する治療満足度と薬剤貢献度の推移を見てみると、2005年度の調査までに20種類以上の治療薬が承認されていたが、治療満足度、薬剤貢献度ともに20%以下の値であり、図1あるいは図3の第3象限にあった。2000年代前半の分子標的薬の登場で2010年度調査では治療満足度が19%から40%へ、薬剤貢献度は16%から56%へと向上し第2象限に移動した。2014年度の調査では治療満足度は37%と前回調査とほとんど変化がなかったが、薬剤貢献度は73%に向上、2010年代前半からの第二、第三世代EGFR-TKIの登場、EGFR以外の分子標的薬の登場、2015年以降の免疫チェックポイント阻害薬の登場により、2019年度調査では治療満足度が52%へ向上、薬剤貢献度は83%となり、ようやく第1象限に到達した。

先述の通り2005年度の調査までに20種類以上の治療薬が承認されていたにもかかわらず、治療満足度、薬剤貢献度ともに20%以下の値であったものが、分子標的薬ゲフィチニブの承認から8年後の2010年度調査において治療満足度・薬剤貢献度に大きな変化が見られた。この2005年度から2010年度調査にかけての治療満足度と薬剤貢献度の増加の要因についてもう少し詳細に見ていきたい。

2010年度の治療満足度・薬剤貢献度の増加について

EGFR遺伝子変異陽性の腫瘍に効果があるという発見後、日本で実施されたEGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺がん患者を対象とした2つの無作為化比較試験(ゲフィチニブvs化学療法:WJOG304523)、NEJ00224)試験)において、いずれの試験においてもゲフィチニブ投与群で無増悪生存期間(PFS)が約2倍延長することが示された25)。

2000年代初頭に確立した進行・再発非小細胞肺がんに対する一次治療の標準治療である白金製剤と化学療法薬との併用療法のPFSが約6か月であったことから、分子標的薬単剤でPFSが約10か月に延長したことは非常に大きなインパクトであったと考えられた26)。また、2005-2009年の間に非小細胞肺がんを適応に承認された新薬はEGFR-TKIのエルロチニブ他、血管新生阻害薬であるベバシズマブ(他の抗悪性腫瘍薬との併用)と葉酸代謝拮抗薬ペメトレキセドの3品目であり品目数としては多い期間ではなかったが、上記ゲフィチニブに関する臨床試験結果、ゲフィチニブおよびエルロチニブを使用した医師の直接的な臨床経験が治療満足度および薬剤貢献度の向上につながったのではないかと示唆された27)。

肺がんの5年生存率の推移

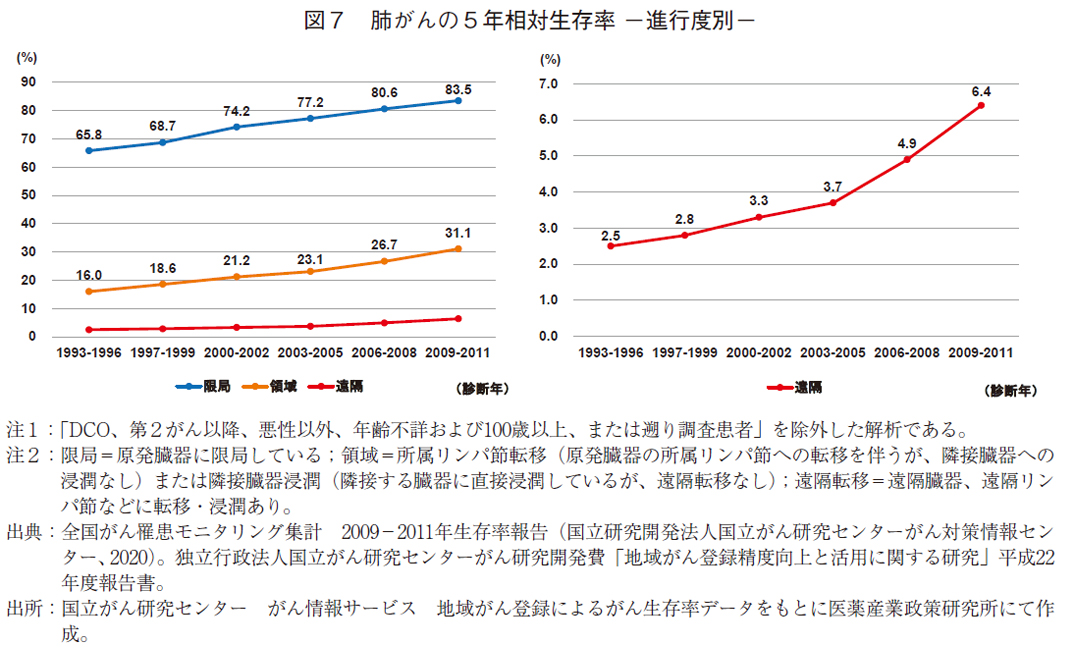

2000年代以降の分子標的薬の開発・承認、2010年代半ば以降の免疫チェックポイント阻害薬の開発・承認と肺がんの治療満足度・薬剤貢献度の増加に相関性が伺えたが、肺がんの生存率はどのように推移したのだろうか。以下に国立がんセンターによる肺がんの5年相対生存率の推移を進行度28)別(限局、領域、遠隔)に示した(図7)。病巣が広がるに従って生存率が低下しているが、3群いずれにおいても年を追うごとに生存率の増加が見られた(図7左)。また、薬物治療が主体となると考えられる遠隔転移期(ステージⅣに相当)の生存率は未だ生存率が一桁台ではあるものの、2002年までより2003年以降の生存率の改善ポイント29)が大きいことがわかった。肺がん全体の50-60%を占める腺がん(非小細胞肺がんの1つ)の約50%にEGFR遺伝子変異があるとの報告30)があり、EGFR-TKIという分子標的薬の登場とその臨床的有効性が肺がんの生存率向上に寄与していたのではないかと考えられた(図7右)。

今後の展望

第二、第三のパラダイムである分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬は、いずれも非小細胞肺がんを適応とした薬剤であるが、2019年以降、進展型小細胞肺がんを適応としてアテゾリズマブおよびデュルバルマブが化学療法との併用療法として承認された。また、今回の開発品調査において確認された肺がん治療薬の作用メカニズムの中には既述の治療薬の併用療法に加え、細胞障害性抗がん剤と抗体とをリンカーで結合した薬物-抗体複合体(ADC)、新規チロシンキナーゼ阻害薬、新規抗体治療薬等、多種多様な薬剤が開発されていることが分かった。これら開発品に高い有効性が確認され、肺がんの薬物治療ラインナップの増加により、さらなる治療満足度の向上が期待されるとともに、患者さんを含むあらゆるステークホルダーにとっての“満足度”が向上することを期待したい。

5. おわりに

最新のがん統計によると、日本人が一生のうちにがんと診断される確率は男性65.0%(2人に1人)、女性50.2%(2人に1人)であり、日本人ががんで死亡する確率は男性26.7%(4人に1人)、女性17.9%(6人に1人)であることが報告されている17)。

60疾患に含まれるがん疾患のみならず、その他がん疾患においても、日本での新薬開発・承認が進み、がんによる死亡率が改善されること、さらに、その他アンメット・メディカル・ニーズに対する新薬開発を続けていくことにより、日本に住む人々の健康寿命が延伸することを期待される。

-

1)公益財団法人 ヒューマンサイエンス振興財団「2019年度 国内基盤技術調査報告書-60疾患に関する医療ニーズ調査(第6回)-」等。HS財団は2021年3月末をもって解散した。本医療ニーズ調査などの研究事業は明治薬科大学社会薬学研究室において引き続き実施されることになっている。(参照日:2022年6月5日)。

-

2)医薬産業政策研究所「アンメット・メディカル・ニーズに対する医薬品の開発・承認状況」政策研ニュースNo.31(2010年10月)、No.34(2011年11月)、No.38(2013年3月)、No.52(2017年11月)、No.59(2020年3月)。

-

3)医薬産業政策研究所「アンメット・メディカル・ニーズに対する医薬品の開発状況」政策研ニュースNo.41(2014年3月)、No.45(2015年7月)、No.61(2020年11月)。

-

4)医薬産業政策研究所「アンメット・メディカル・ニーズに対する医薬品の開発状況」No.61(2020年11月)(参照日:2022年6月5日)。

-

5)HS財団の医療ニーズ調査では、アンケート回答の4つの選択肢(十分に満足/ある程度満足/不満足/治療が行えているとはいえない)のうちの「十分に満足」と「ある程度満足」を合計した割合(%)を治療満足度としている。

-

6)HS財団の医療ニーズ調査では、アンケート回答の4つの選択肢(十分に貢献/ある程度貢献/あまり貢献していない/効く薬がない)のうちの「十分に貢献」と「ある程度貢献」を合計した割合(%)を治療に対する薬剤の貢献度としている。

-

7)各疾患の該当にあたっては、当該疾患ならびに当該疾患に起因する疾患、また当該疾患の予防につながるものも含めている。

-

8)対象企業はアステラス製薬、アストラゼネカ、エーザイ、大塚製薬、小野薬品工業、グラクソ・スミスクライン、協和キリン、サノフィ、塩野義製薬、住友ファーマ、第一三共、武田薬品工業、田辺三菱製薬、中外製薬、日本イーライリリー、日本ベーリンガー・インゲルハイム、ノバルティスファーマ、バイエル薬品、ファイザー、MSDである。

-

9)データソースは各社ホームページ・決算資料、日本製薬工業協会ホームページ、「明日の新薬」(㈱テクノミック)を用いた。ただし、上記3つのデータソースで「明日の新薬」のみに記載されている開発パイプラインは加えていない。

-

10)60疾患に該当する複数の効能を対象にした試験があるが、疾患別にそれぞれカウントした。

-

11)ここでいうNMEとは、厚生労働省薬事食品衛生審議会部会審議品目又は報告品目において、新有効成分含有医薬品、新効能医薬品、および新再生医療等製品として承認される可能性のある品目のうち「新有効成分含有医薬品」と「新再生医療等製品」に相当するものを対象とした。

-

12)がん9疾患それぞれの「不満足」、「治療が行えているとはいえない」、「あまり貢献していない」、「効く薬がない」の割合を平均した値。なお、第3象限に位置する「膵がん」の「不満足」、「治療が行えているとはいえない」、「あまり貢献していない」、「効く薬がない」の割合はそれぞれ60.0、16.7、38.5、13.5%であった。

-

13)2011年6月、2013年1月時点の調査(政策研ニュースNo.38(2013年3月))では、「糖尿病」が1番目に多く、次いで、2、3番目として「肺がん」または「乳がん」と続いていた。

-

14)厚生労働省薬事食品衛生審議会部会審議品目又は報告品目における新有効成分含有医薬品・新効能医薬品、および新再生医療等製品として承認された品目を集計の対象とした。

-

15)1製品で2つ以上の適応症がある場合はそれぞれを1としてカウントしている。

-

16)申請当時合弁会社であったアステラス・アムジェン・バイオファーマの1件は、2020年4月1日よりアムジェン株式会社になったため、外資系企業に加えた。

-

17)国立研究開発法人国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)(参照日:2022年6月5日)。

-

18)国立研究開発法人国立がん研究センター東病院HP 肺がんについて(参照日:2022年6月5日)。

-

19)がん情報サイト「オンコロ」肺がんとは(参照日:2022年6月5日)。

-

20)肺癌薬物療法50年の歩み 福岡正博 呼吸臨床2018年2巻12号 論文No.e00064.(参照日:2022年6月5日)。

-

21)Activating mutations in the epidermal growth factor receptor underlying responsiveness of non-small-cell lung cancer to gefitinib. Lynch T J, et al. N Engl J Med 350, p2129-2139(2004).

-

22)EGFR mutations in lung cancer: correlation with clinical response to gefitinib therapy Paez J G, et al. Science 304, p1497-1500(2004).

-

23)Gefitinib versus cisplatin plus docetaxel in patients with non-small-cell lung cancer harbouring mutations of the epidermal growth factor receptor(WJTOG3405): an open label, randomised phase 3 trial. Mitsudomi T, et al., Lancet Oncol. 11, p121-128(2010).

-

24)Gefitinib or chemotherapy for non-small-cell lung cancer with mutated EGFR. Maemondo M, et al., N Engl J Med 362, p2380-2388(2010).

-

25)WJOG3405試験では、ゲフィチニブ群とシスプラチン+ドセタキセル群のPFSはそれぞれ9.6か月、6.6か月、NEJ002試験では、ゲフィチニブ群とカルボプラチン+パクリタキセル群のPFSはそれぞれ10.8か月、5.4か月であった。

-

26)各種がんにおける薬物療法トピックス-肺がん- 近藤征史 現代医学67(2)、p12-17(2020).

-

27)

-

28)国立研究開発法人国立がん研究センター「がん情報サービス」用語集参照のこと。(参照日2022年6月5日)。

-

29)診断年1993-1996年から2000-2002年において、遠隔転移期の生存率は1.2ポイント上昇した。一方、診断年2003-2005年から2009-2011年においては2.7ポイントの上昇した。

-

30)国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院HP 肺腺がんについて(参照日2022年6月5日)。