目で見る製薬産業 米国開発パイプライン数に見る日本の創薬研究の現在位置

医薬産業政策研究所 主任研究員 吉浦知絵

医薬産業政策研究所 主任研究員 森本 潔

医薬産業政策研究所 主任研究員 金井大輔

要約

- 本稿では、Citeline社のデータベース(PharmaprojectsⓇ)を用いて、オリジネーター企業の本社国籍別に開発パイプライン数を調査した。

- 日本国籍企業由来の開発パイプライン数は、米国、中国に次いで3番目に多かった。

- 中国国籍企業由来品が米国についで多く中国の創薬の活発化が見てとれた。その8割以上は中国のみで開発されているものであったが、米国での開発に至ったパイプライン数としても中国は米国に次ぐ2位であった。

- 日本由来の開発パイプラインでは低分子が6割超を占めていた。

- 日本由来の開発パイプラインでは、抗がん剤、神経疾患の順に多く、神経疾患の占める割合は他国に比べて多かった。

- 新規メカニズムを志向したパイプラインも他国同様の割合で生じており、神経疾患に関する開発パイプライン数では米国に次いで多かった。

1.はじめに

医薬産業政策研究所では日本の創薬力の現状を評価すべく各種分析を行っており、日米欧承認品目の動向1)や、医薬品世界売上高上位100品目における日本起源品目数2)など定期的に報告している。また、日本の創薬力の比較対象研究として、米国のEmerging Biopharma起源品に着目しその上市済み製品の特性や創業者の特徴などを報告している3、4)。これらの調査はいずれも既承認品目の数を評価指標にしたものである。これらの調査に加え本稿では、現在開発中のパイプライン数という観点から日本の創薬力を他の主要創薬国と比較することにより日本の立ち位置についての考察を試みた。

なお、本稿での解析はCiteline社のPharmaprojectsⓇに収載されたパイプライン情報をもとに集計したものである。先行研究としては同一のデータベースを用いて前臨床段階からのパイプライン数について解析したCiteline社の年次報告書5)があるが、本稿では臨床入り後かつ開発実施地域に米国を含むパイプラインに限定し、日本を中心に他国との比較を重点的に解析した。

2.調査方法

本稿では、Citeline社のデータベースであるPharmaprojectsⓇをもとに、2025年7月時点で収載されていた開発パイプラインについてオリジネーター国籍別の分析を行った。オリジネーター企業はPharmaprojectsⓇの定義に従うこととし、PharmaprojectsⓇに収載されたオリジネーター企業の本社国籍を本稿における「オリジネーター国籍」とした6)。3-1及び3-2では、主要開発地域として米国、日本、欧州、中国で開発段階にある成分を抽出し、オリジネーター国籍別パイプライン数と、開発実施地域の割合を集計した7)。このうち開発実施地域が米国である成分をさらに抽出し、3-3でオリジネーター国籍別パイプライン数を集計した。3-4及び3-5では、3-3で集計したパイプラインにおける各モダリティ8)と各対象疾患9)の占める割合をオリジネーター国籍別に集計した。また、3-6では各成分が作用する標的部位(“Target”)が上市済みの成分と一致しないパイプラン数について、3-5で集計したパイプライン数に占める割合を分析した10)。

3.結果

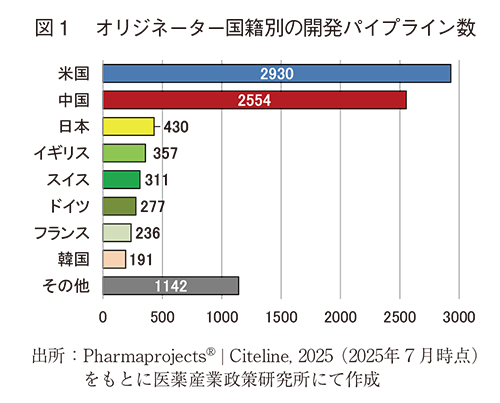

3-1. オリジネーター国籍別の開発パイプライン数

PharmaprojectsⓇに収載されているパイプラインから米国、日本、欧州、中国のいずれかで開発段階にある成分を抽出したところ、8,428件がヒットした。これらの成分のオリジネーター国籍は図1に示したとおり、多い順に米国、中国、日本、イギリス、スイス、ドイツ、フランス、韓国となった。日本は開発段階のパイプライン数では3位であったが、1位2位の米国中国との差は2,000成分以上と大きく離されていた。

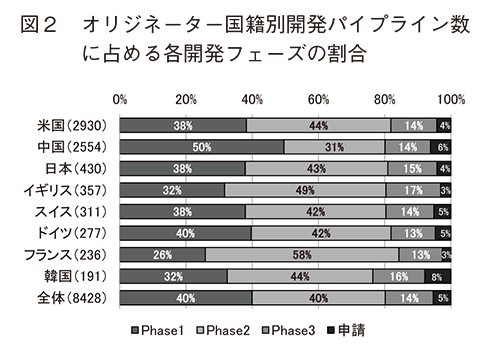

図2には、図1のオリジネーター国籍別パイプラインを最も進んだ開発フェーズで分類し、各国のパイプライン数に占める割合を示した。Phase1から申請段階までの各開発フェーズが占める割合については、オリジネーター国籍毎の差は小さく、日本についてはPhase1が38%、Phase2が43%、Phase3が15%、申請段階が4%であり、他国も類似する分布を示した。

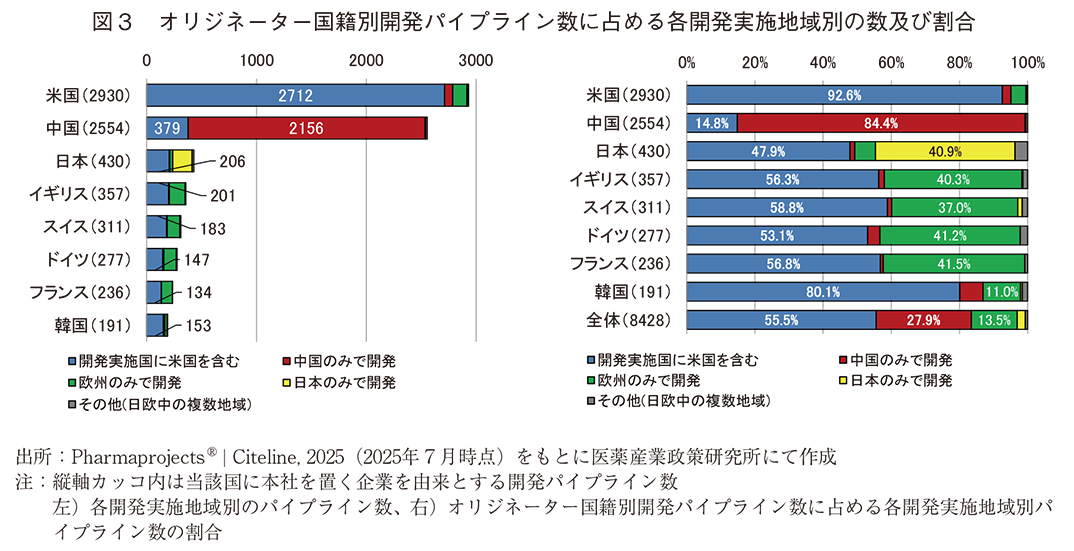

3-2. オリジネーター国籍別パイプライン数に占める開発実施地域の割合

図1のオリジネーター国籍別パイプラインについて、開発実施地域別で分類し図3に示した。なお、本稿で取り扱う開発パイプラインは複数地域で開発されている成分が多い。本稿では開発実施地域の分類として、①米国または米国を含む複数地域、②中国のみ、③欧州のみ、④日本のみ、⑤その他(日本と欧州、中国と欧州、日本と中国、日本・欧州・中国、の複数地域)の5種類とした。

その結果、全体の55.5%(4,681成分)が米国または米国を含む複数地域で開発されており、27.9%(2,353成分)は中国のみで開発されていた。オリジネーター国籍が中国となる開発パイプラインは84.4%(2,156成分)が中国のみで開発される成分であったが、他の国では米国または米国を含む複数地域で開発される成分がそれぞれ最大の割合を占めており、日本国籍企業由来の開発パイプライン(以下、日本由来品)についても47.9%(206成分)は米国または米国を含む複数地域で開発されていた。

3-1に示したとおり、開発パイプライン全体では中国国籍企業由来品(以下、中国由来品)が米国国籍企業由来品(以下、米国由来品)と同程度の数であったが、図3のとおり中国由来品の多くが中国のみでの開発であると考えられた。一方で、日米欧の企業を由来とするグローバル開発品目の多くが米国または米国を含む複数地域にて開発されると考えられたため、以降では開発実施地域に米国を含む成分について分析することとした。

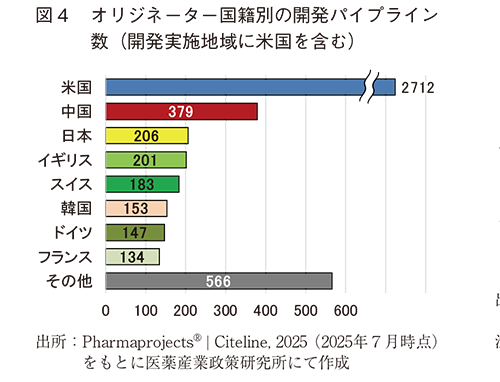

3-3. 米国における開発パイプライン数

米国または米国を含む複数地域で開発される4,681成分に限定した場合、これらのオリジネーター国籍は図4に示したとおり、パイプライン数が多い順に米国、中国、日本、イギリス、スイス、韓国、ドイツ、フランスとなった。上位国の順位は3-1の結果と類似していたが、1位の米国と2位中国の差は大きく、日本を含む3位以降の国と中国との差は小さくなった。

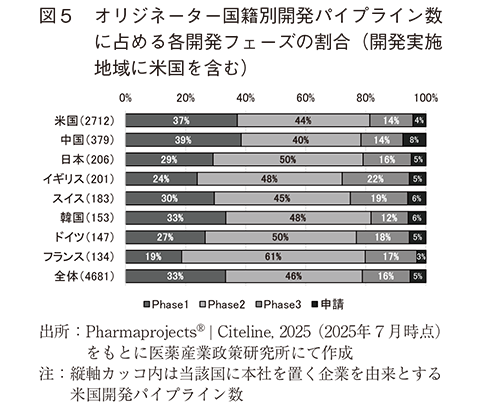

図5には、図4のオリジネーター国籍別パイプラインを最も進んだ開発フェーズで分類し、各国のパイプライン数に占める各開発フェーズの割合を示した。3-1での分析と同様、Phase1から申請段階までの各開発フェーズの占める割合については、Phase1の占める割合が米国と中国で若干多くフランスで若干少ない、など国別に多少の違いはあるものの、極端に他と分布が異なる国はなかった。

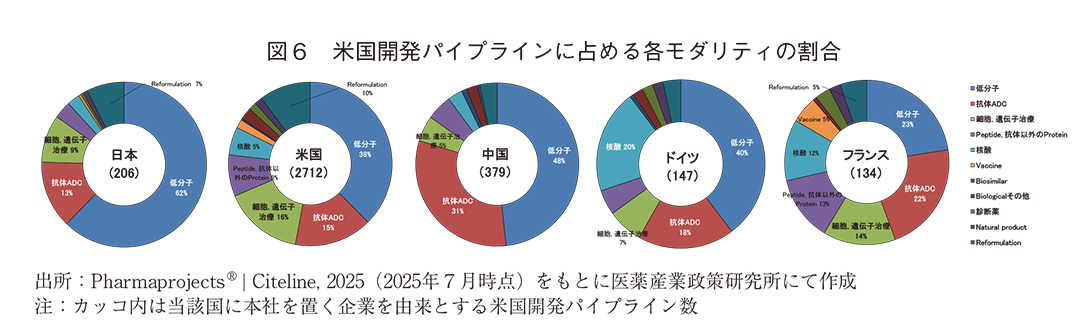

3-4. 米国開発パイプラインに占める各モダリティの占める割合

図4のオリジネーター国籍別の米国開発パイプラインについて、モダリティ別に分類し図6に示した。解析対象の約6割を占める米国由来品では、低分子が38%、抗体またはADCが15%、細胞治療、遺伝子治療などが16%となったが、これに対して日本由来品では低分子が62%と多い点が特徴的であった。各モダリティの占める割合は各国で特徴があり、例えば中国由来品では米国由来品に比べて低分子、抗体またはADCの割合が高く、ドイツでは核酸の割合が20%と高かった。なお、イギリス及び韓国は米国と、スイスは中国と類似していた。

3-5. 米国開発パイプラインに占める各対象疾患の占める割合

図4のオリジネーター国籍別の米国開発パイプラインについて、対象疾患別に分類し図7に示した。解析対象の約6割を占める米国由来品では、Anticancer(以下、抗がん剤)が35%、Neurological(以下、神経疾患)が15%、Anti-infective(以下、感染症)が9%、Alimentary/Metabolic(以下、栄養/代謝関連)が8%となった。これに対して日本由来品では抗がん剤34%、神経疾患が24%、感染症6%、栄養/代謝関連が7%、Sensory(以下、感覚器)が7%となり、神経疾患と感覚器に対するパイプラインが多い点が特徴的であった。各対象疾患の占める割合にも各国で特徴があり、例えば中国由来品では抗がん剤の割合が60%と突出して高く、イギリスでは感染症の割合が16%と他国に比べて高かった。なお、ドイツ及びフランスはイギリスと、韓国は米国と類似していた。

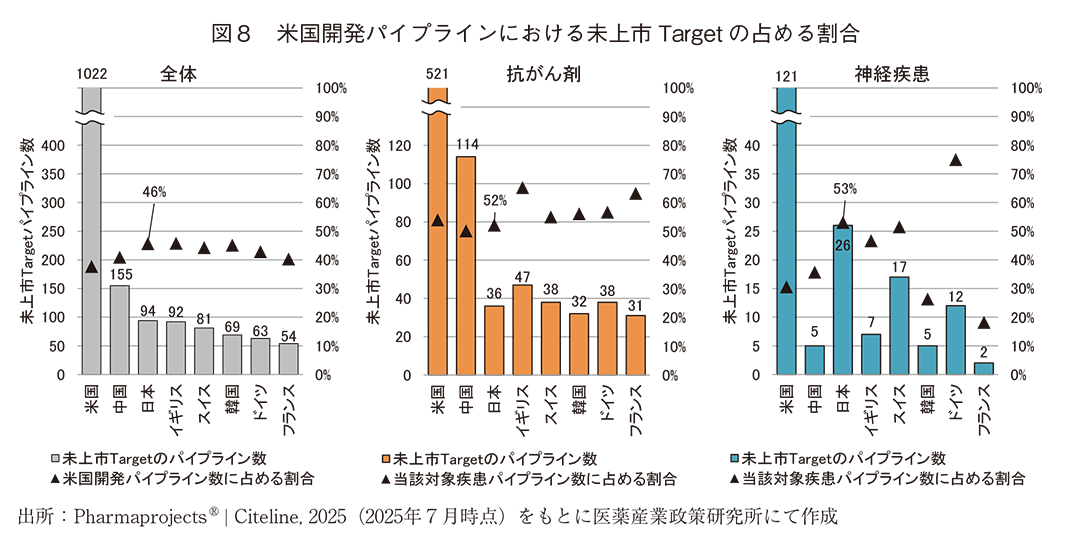

3-6. 各国のパイプラインに占める“未上市Target”となる成分の割合

図7のオリジネーター国籍別・対象疾患別の米国開発パイプラインについて、PharmaprojectsⓇから“Target”として記載された情報を抽出し、上市済み成分のTargetと一致しないTargetを持つパイプラインを集計して“未上市Target”と定義した10)。未上市Targetに該当する成分はFirst in classの製品として承認される可能性があると考えられ、このようなパイプラインをオリジネーター国籍別と対象疾患別(抗がん剤及び神経疾患)に集計し、図8に示した。

その結果、未上市Targetに該当する米国開発パイプライン数は米国由来が圧倒的に多かったが、各国由来のパイプライン数における未上市Targetの占める割合を見ると日本や欧州も米国に比肩する値となった(日本46%)。日本は神経疾患分野で未上市Targetのパイプライン数が米国に次いで多く、また未上市Targetのパイプライン数が他国より少ない抗がん剤についても割合としては他国と同水準であった。

4.まとめ・考察

本稿では、Citeline社のデータベース(PharmaprojectsⓇ)を用いて、オリジネーター企業の本社国籍別に開発パイプライン数を調査した。また、最大の創薬国である米国で開発されているパイプライン数については、モダリティ、対象疾患別にも調査を行った。

まず全体的な特徴としては3-1に示したとおり、オリジネーター国籍別の開発パイプライン数は多い順に米国、中国、日本、イギリス、スイス、ドイツ、フランス、韓国であった。日本は三番手であったが、上位2か国の米国及び中国由来のパイプライン数と大きく差があった。近年各種文献で言われているように中国の研究力はヘルスケア分野も含め大きく伸長しており11)、本稿の調査結果からも中国の創薬が活発になっている様子があらわれていた。開発フェーズ別のパイプライン数としては中国由来品で若干Phase1の比率が高かったものの国別に大きな差は認められず、図2及び図5において申請段階に至ったパイプラインも認められ、また図8に示すように米国開発パイプラインに占める未上市Targetの占める割合も先進各国に比肩する水準になっていることから、中国由来のパイプラインも日米欧由来のパイプライン同様に後期開発へ進められていると考えられた。なお、Citeline社の年次報告書5)で前臨床段階を含むパイプライン数が示されたが、そこでは韓国が中国に次いで3番手に位置づくほどパイプライン数が多いとのことであった。本稿の図1は、臨床入り以降のパイプラインかつ開発実施地域が日米欧及び中国に限定して分析したため韓国は8番手となったが、開発実施地域を日米欧及び中国に限定しない場合には韓国のパイプライン数は700前後となり、日本より多かった。本稿では韓国についてこれ以上言及しないが、中国とともにアジア地域の創薬の活発化を示すものであると考えられる。

3-2で示した開発実施地域の分布については、日米欧及び韓国では米国に次ぎ欧州または日本での開発が多い一方で、中国だけは中国のみで開発されるパイプランが突出して多いという特徴がみられた。中国由来のパイプラインの多くは中国国内市場を志向して開発されていると考えられ、多くの日本企業の従来のグローバル戦略とは異なるため、以降の解析では開発実施地域に米国が含まれるパイプラインに限定して調査することとした。なお、3-3で示した米国開発パイプラインに限定した場合も、3位の日本との差は小さくなるもののオリジネーター国籍別パイプライン数は中国が2位であった。中国由来品についても競合国として視野に入れるべきと考え、本稿では日本との比較対象には中国を含む上位国(米国、中国、イギリス、スイス、ドイツ、フランス、韓国)の解析結果を示した。3-4及び3-5では、各国由来のパイプラインについてモダリティと対象疾患の割合を示した。なお、本稿では3-3で示した米国または米国を含む複数地域の開発パイプラインに限定し国別の特徴について考察したが、参考までに開発実施地域が日本、米国、欧州及び中国となる日本由来の開発パイプラン430成分のモダリティと対象疾患の割合を補足で示した。

3-4に示した米国開発パイプラインに占める各モダリティの割合について、日本由来品は他国と比べて低分子の占める割合が6割超と多い点が特徴的であった。一方で抗体またはADCの割合は13%であり今回集計したオリジネーター国籍別では最小の割合であった。また、細胞、遺伝子治療の占める割合は9%と3番目に多いが、パイプライン数としては米国、イギリスについで日本、中国、韓国、フランスが同等の水準で3位となり、割合としてもパイプライン数としても他国に比べて多いという状況ではなかった。3-6で示した米国開発パイプラインにおける未上市Targetにおいて、各モダリティの占める割合は低分子が42.3%、抗体またはADCが26.7%、次いで細胞、遺伝子治療の占める割合が10.3%であり、新規の標的部位を指向した開発パイプラインとしては低分子医薬品が依然として多かった。特に日本由来の米国開発パイプラインにおける未上市Targetでは、低分子の占める割合が71.3%であった(図表掲載なし)。このように日本由来の開発パイプラインには低分子が多く含まれ、また未上市Targetの占める割合も多かった。バイオ医薬品の開発パイプライン数を増加させるために日本全体としての適切な支援が重要である一方で、低分子の開発プロジェクトへの継続的な支援も日本の創薬力向上のためには必要であると考えられる。

3-5に示した米国開発パイプラインに占める各対象疾患の割合について、日本では抗がん剤、神経疾患、栄養/代謝関連、感覚器、感染症の順に多く、神経疾患の割合が他国より大きく特徴的であり、パイプライン数としても米国に次いで多かった。また、3-6で示したとおり米国開発パイプライン数に占める未上市Targetの割合は各国同程度であったが、中でも日本、イギリス、スイス、韓国で割合が高かった。日本をはじめ、これらの国で新規メカニズムの新薬開発への挑戦に注力している状況が反映されたものと考えられた。日本由来品について、抗がん剤の米国開発パイプライン数全体及びそのうちの未上市Targetのパイプライン数は競合する他国よりも少ないものの、未上市Targetの占める割合は他国と比肩するものであった。また神経疾患については、米国開発パイプラインにおける未上市Targetのパイプライン数が米国に次いで多かった。この状況は日本の特徴であると言えるが、日本の創薬力の強みとして育つよう、また抗がん剤ほかとともに日本由来品からFirst in classの医薬品が多数生み出されるよう、各企業による確実な開発の推進に加えて、先進的な研究推進に対する適切な支援がなされることが期待される。

5.おわりに

本稿は2025年7月時点での主要創薬国の開発パイプライン数について俯瞰したものである。中国の創薬競合国としての存在感が非常に大きくなっている点が印象的であった。またこの中でも日本は3位につけており、モダリティにおいても対象疾患についても他国と異なる特徴が見てとれ、また新規メカニズムを目指した開発も競合他国に比肩して進められていた。より一層の創薬力の向上につながるよう、日本全体として創薬研究に対して適切な投資がなされるとともに、各パイプラインで開発が着実に進められることを期待する。

-

1)医薬産業政策研究所「日米欧の新薬承認状況の比較(2024年)」政策研ニュースNo.76(2025年11月)

-

2)医薬産業政策研究所「世界売上高上位医薬品の創出企業の国籍-2023年の動向-」政策研ニュースNo.74(2025年3月)

-

3)医薬産業政策研究所「低分子医薬品を創出した米国EBP に関する調査」ポジションペーパーNo.5(2024年12月)

-

4)医薬産業政策研究所「米国EBP 由来医薬品に関する調査-バイオ品と低分子品の比較-」ポジションペーパーNo.8(2025年7月)

-

5)

-

6)PharmaprojectsⓇ内の以下のパラメータを使用した。オリジネーター企業の本社国籍:“Company HQ(かつ、“Originator” を指定)”

-

7)開発パイプラインは下記の条件で抽出した。まず“Global Status”から Phase I Clinical Trial, Phase II Clinical Trial, Phase III Clinical Trial, Pre-registration, Registeredを選択した。このうち“Drug Country”としてUSA, Japan, China, Europeを表示し、いずれの地域でもPhase I Clinical Trial, Phase II Clinical Trial, Phase III Clinical Trial, Pre-registration, Registered に該当しない成分は除外した。

-

8)モダリティの分類には PharmaprojectsⓇ内の“Drug Type”を使用した。“Biological”に分類される成分については、以下の通り PharmaprojectsⓇ内のパラメータをもとに再集計した。

- 抗体 ADC:“Antibody”に分類される成分

- 細胞、遺伝子治療:Cellular”、“Gene therapy”、“Gene delivery vector”に分類される成分

- Peptide, 抗体以外の Protein:“Peptide”、“Protein(Antibody を除く)”に分類される成分

- 核酸:“Nucleic Acid”に分類される成分

- Vaccine:“Vaccine”に分類される成分

- Biosimilar:“Biosimilar”に分類される成分

- Biological その他:上記以外で“Biological”に分類される成分

-

9)対象疾患の分類にはPharmaprojectsⓇ内の“Drug Disease”を使用した。

-

10)PharmaprojectsⓇから上市済みの成分として“Global Status”が“Launched”または“Withdrawn”を抽出し、これらの成分に紐づく PharmaprojectsⓇ内のパラメータ“Target”を抽出した。3-3で抽出した開発パイプラインの“Target”について、上市済み成分の“Target”と完全一致しない成分を“未上市 Target”として集計した。なお、“Target”の事例としては、“5-hydroxytryptamine receptor 1A”や“programmed cell death 1”など各成分の標的部位が特定されている場合に情報が付与されている。

-

11)