Points of View 公的データベース等の利活用に関する製薬企業調査報告② -格納情報の整理とユースケース-

医薬産業政策研究所 主任研究員 枝廣 誠

医薬産業政策研究所 主任研究員 渡邉奈都子

医薬産業政策研究所 主任研究員 富樫満里子

要約

- 公的データベースと医療等情報の利活用拡大に伴う将来的なユースケースについて、前報「公的データベース等の利活用に関する製薬企業調査報告①-利活用の可能性と課題-」1)と同様のアンケート調査に基づいて、製薬企業による具体的な研究・分析の構想を紹介する。

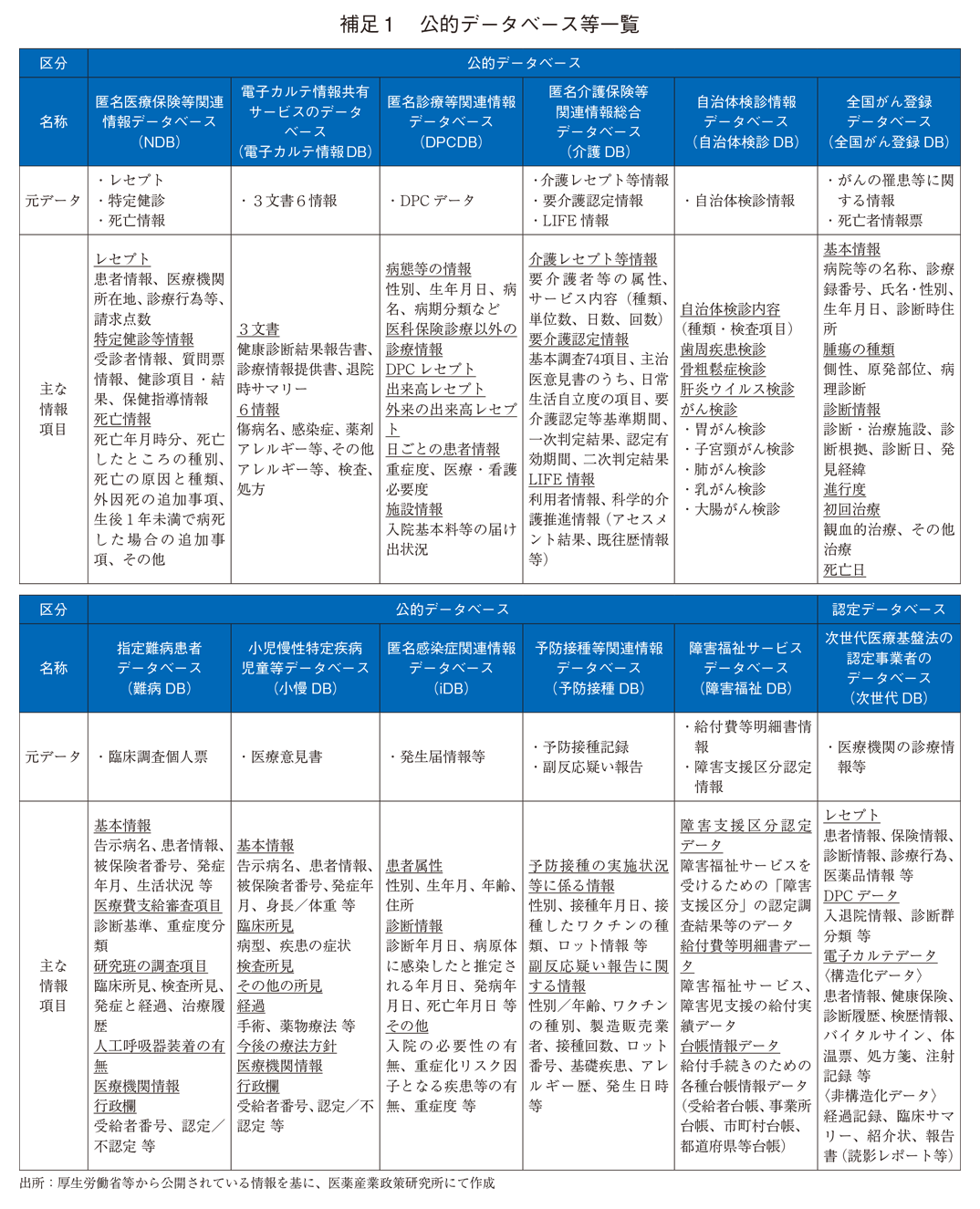

- 分析に先立ち、社会的認知の促進を目的として、11種類の公的データベースと次世代医療基盤法に基づく認定データベースの格納情報を整理した。

- ユースケースにおいて想定されている疾患領域として、「抗悪性腫瘍剤」が最多であったが、疾患を限定しない横断的研究も重視されていた。

- また、活用したい公的データベース等の種類については、回答者の74.5%が複数のデータベースの情報を連結して利活用したいと回答し、特にNDBとの組み合わせの希望が多く見られた。

- 製薬企業においては、複数の公的データベースの情報を連結し、それらを統合的に解析することにより、新たな治療法の効果や患者プロファイルを分析し、治療戦略を最適化する個別化医療の研究推進が実現可能となり、また、市販後の安全性監視の強化や効率的なエビデンス構築といった多方面での進展が望まれている。

- 今後、医療等情報の二次利用を推進するためには法的整備や社会の理解が必要であり、製薬企業は積極的な利活用と、具体的な成功事例を通じてその意義を広めていくことが重要である。

1.はじめに

厚生労働大臣等が保有する公的データベースにおける仮名化情報の利用及び提供、さらに他の仮名化情報や次世代医療基盤法に基づく仮名加工医療情報との連結解析について、現在国会で審議が行われている。この法案が成立し、関連法令が改正すれば、制度的には実現が可能となる見通しである2)。このような法制度の整備を受けて、医薬産業政策研究所では、製薬企業における公的データベース等の利活用に関する実態や課題を明らかにすることを目的に、2025年に「公的データベース等の利用状況や意向に関するアンケート調査」を実施した。前報において当該調査の結果報告①として、「利活用の可能性と課題」に焦点を当てた分析を行い、制度・運用上の障壁や今後の利活用に向けた期待等を報告している。

本稿では、当該調査の結果報告②として、政府が今後連結を検討している公的データベース等の概要を整理し、公的データベースと医療等情報の利活用拡大により想定される将来的なユースケースについて、当該調査から得られた結果をもとに、製薬企業による具体的な研究・分析の構想を紹介する。

特に、製薬企業がどのような領域で、どのようなデータベースを、どのような目的で活用したいと考えているのかに関する自由記述を基に、実務的な利活用イメージを可視化することは、製薬企業内外における医療等情報の利活用可能性の検討や今後の医療情報の二次利用に関わる制度設計及び運用の在り方を具体的に議論する上での一助となることが期待される。

なお、アンケート自由記述の意図をより明確にするために、ユースケースに関連する情報については医薬産業政策研究所にて追記及び補足している箇所がある。また、ユースケースの回答企業数は限定的であり、本稿は事例調査にとどまる。

2.各公的データベース等の概要

本章では、各データベースの概要を把握し、社会的認知を高めることを目的として、厚生労働省等の公開情報に基づき、各公的データベース(合計11種類)に格納されている主な情報項目を簡潔に整理した。なお、次世代医療基盤法に基づく認定データベースも含めて整理しており、現時点において構築中または構築予定のデータベースについても言及している。各データベースの一覧は、補足資料として表にまとめて掲載している(補足1)。

記載内容は、各種ホームページ等一般に公開されている情報に基づいており、制度や運用の詳細、提供可能なデータの範囲、所管の情報等については、今後の制度整備の進展や追加情報の公表に伴い変更される可能性があり、一部不正確な情報が含まれる場合がある点に留意が必要である。

公的データベース

匿名医療保険等関連情報データベース(以下、NDB)

所管:厚生労働省 保険局医療介護連携政策課

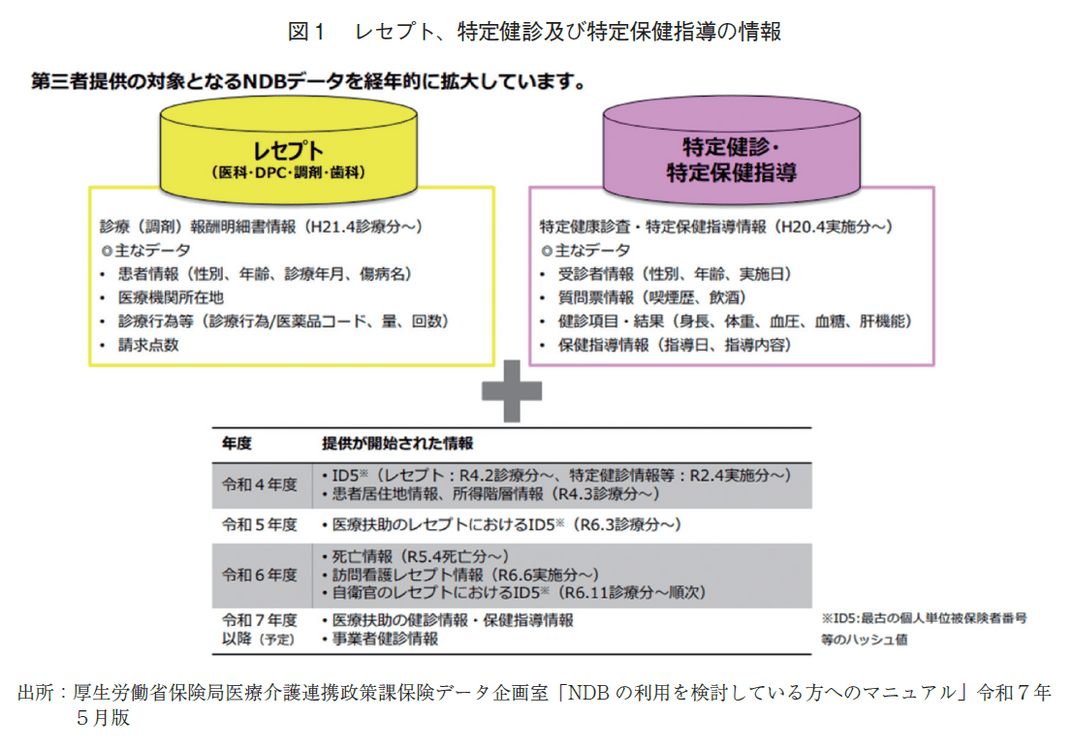

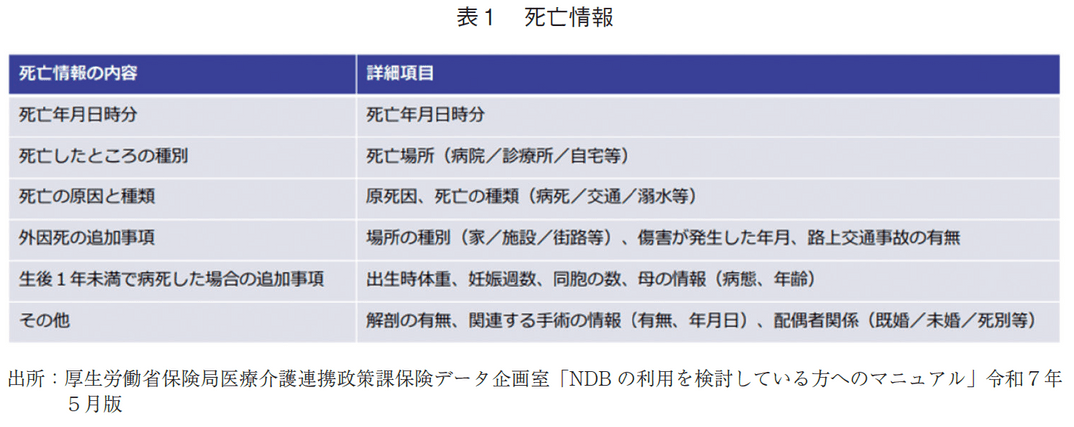

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき構築された公的データベースであり、医療保険等関連情報を一元的に管理している。レセプト情報等の第三者提供が平成23年度から試行的に実施され、平成25年度から本格実施された3)。本データベースには、診療報酬明細書を基にした、患者情報・診療行為等の情報(医科、DPC、調剤、歯科、訪問看護)が格納されている。また、健診機関で実施される特定健診及び特定保健指導に関する情報(受診者情報、健診結果、保健指導レベル等)も含まれる。さらに、令和5年4月受付分以降、死亡届及び死亡診断書から収集された死亡情報(死亡年月日時分、死亡の原因と種類等)の蓄積が開始され、翌年12月頃に年単位で格納される体制が整備された(図1、表1)4)。日本全国で実施された保険診療のほぼ全てを網羅する悉皆性の高いデータベースであり、国民全体を対象とした母集団代表性にも優れている。令和6年3月時点で、2009~2023年診療分のレセプトが約265億件格納されている5)。

電子カルテ情報共有サービスのデータベース(以下、電子カルテ情報DB)

所管:厚生労働省 医政局医療情報担当参事官室

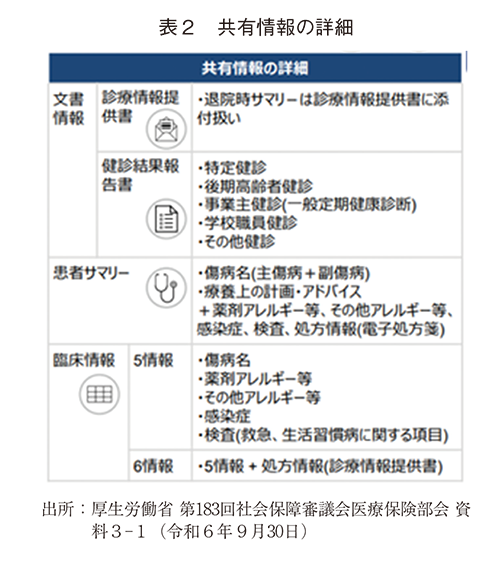

現在、構築中のデータベースであり、全国規模での医療機関間の情報共有を目的として設計された電子カルテ情報を管理する公的データベースである6)。「全国医療情報プラットフォーム」の中核的構成要素の一つとして位置づけられており、政府が推進する医療DX(デジタルトランスフォーメーション)政策の柱でもある。本データベースにおける共有対象は、「健康診断結果報告書」、「診療情報提供書」、「退院時サマリー」の3文書と、「傷病名」、「感染症」、「薬剤アレルギー等」、「その他アレルギー等」、「検査」、「処方」に関する6情報が予定されている(表2、表3)7)。

匿名診療等関連情報データベース(以下、DPCDB)

所管:厚生労働省 保険局医療課

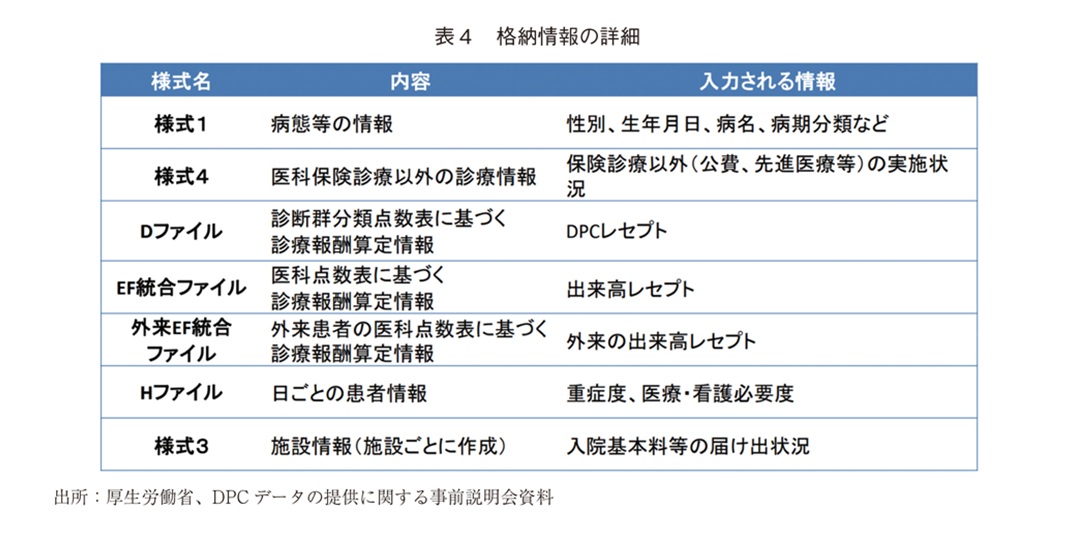

健康保険法に基づき、入院の料金に関して国が定めた診断群分類別包括評価方式(Diagnosis Procedure Combination、以下DPC)を導入している病院であるDPC対象病院等の診療情報や診療報酬データを管理する公的データベースである。令和7年6月1日時点において、DPC対象病院は全国で1,761施設とされている8)。本データベースには、入院患者の入院時から退院時に至るまでの状態、診療行為、使用された薬剤、診療報酬点数等の情報が格納されており、特に大規模病院での入院が必要なことが多い重症疾患の研究等には非常に適したデータベースといえる9)。なお、格納情報は表4に示す。

匿名介護保険等関連情報データベース(以下、介護DB)

所管:厚生労働省 老健局老人保健課

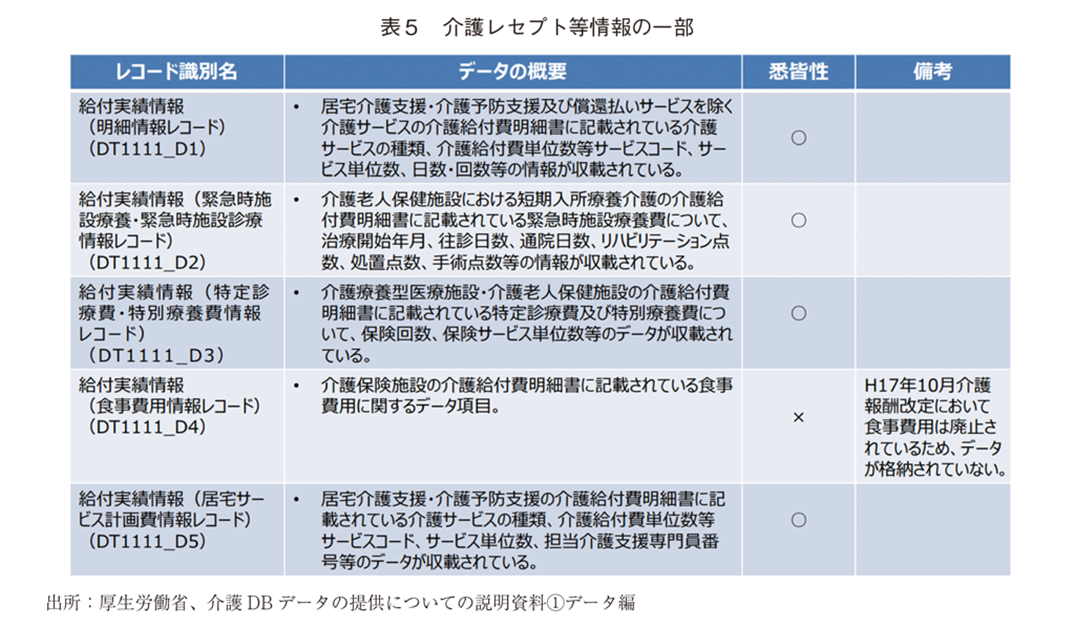

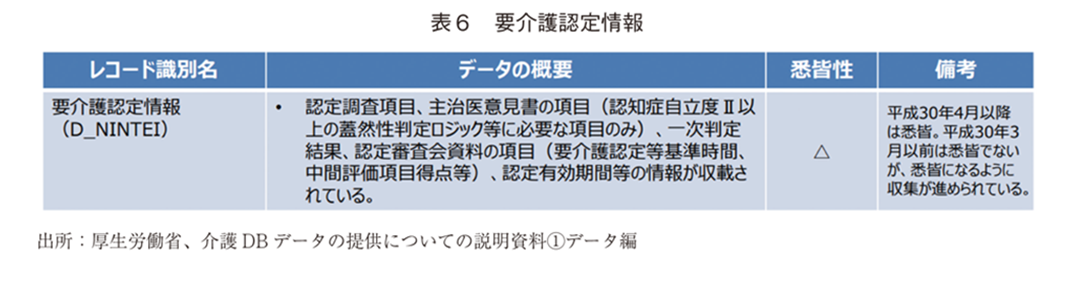

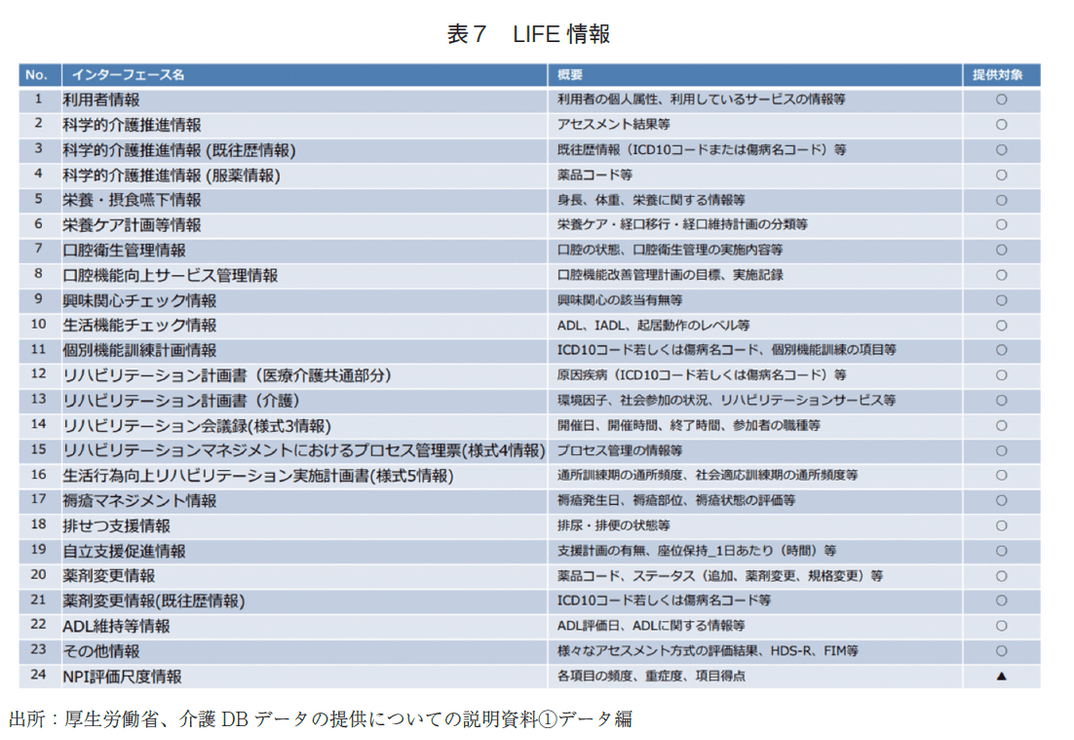

介護保険法に基づき、介護給付費明細書(介護レセプト)や要介護認定情報、介護サービスに関する各種情報を一元的に管理する公的データベースである。本データベースに格納されている主な情報は、介護レセプト等情報(表5)、要介護認定情報(表6)、LIFE情報(表7)の3種類に大別される。なお、LIFE情報とは、介護サービス利用者の状態や介護施設・事業所で行っているケアの計画・内容等を管理する科学的介護情報システム(LIFE)に登録されている高齢者の状態やケアの内容等に関する情報である10)。

自治体検診情報データベース(以下、自治体検診DB)

所管:厚生労働省 健康・生活衛生局健康課

今後構築が予定されている公的データベースである。本データベースは、全国の自治体が実施する各種検診の結果や関連情報を一元的に管理・活用することを目的としている。本データベースも電子カルテ情報DB同様、「全国医療情報プラットフォーム」の中核的構成要素の一つとして位置づけられており、これにより、自治体が保有する検診情報と医療機関・薬局等が保有する医療等情報との間で、必要な情報の相互共有が可能となる仕組みの構築が目指されている。自治体検診の対象となる種類には、がん検診(胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がん)、骨粗鬆症検診、歯周疾患検診、肝炎ウイルス検診等が含まれる予定である。これらの検診情報については、制度面からの検討と標準規格化が行われ、自治体システムの標準化の状況を考慮しながら、連携を開始する予定である11)。

全国がん登録データベース(以下、全国がん登録DB)

所管:厚生労働省 健康・生活衛生局がん・疾病対策課

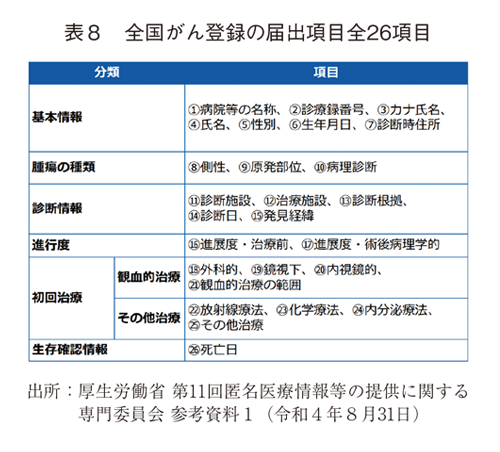

「がん登録等の推進に関する法律」に基づき、全国のがん患者に関する情報を一元的に管理する公的データベースである12)。がんを診断したすべての医療機関には、がんと診断された患者の情報を都道府県知事に届け出ることが法律により義務付けられており、都道府県で集約された情報は国に報告され、全国がん登録として統合管理されている。これにより全国規模でのがん罹患状況の把握が可能となっている。本データベースでは、全国がん登録の届出項目全26項目が収集されており、これらの項目には、患者の基本情報、腫瘍に関する情報(原発部位、診断根拠、発見経緯、進展度(治療前・術後病理学的)等)、初回治療に関する情報(化学療法の有無等)、及び届出時点での情報(死亡日等)が含まれる(表8)。これにより罹患数の他に進行度や生存率等の情報を収集・分析が可能である13)。

指定難病患者データベース(以下、難病DB)

所管:厚生労働省 健康・生活衛生局難病対策課

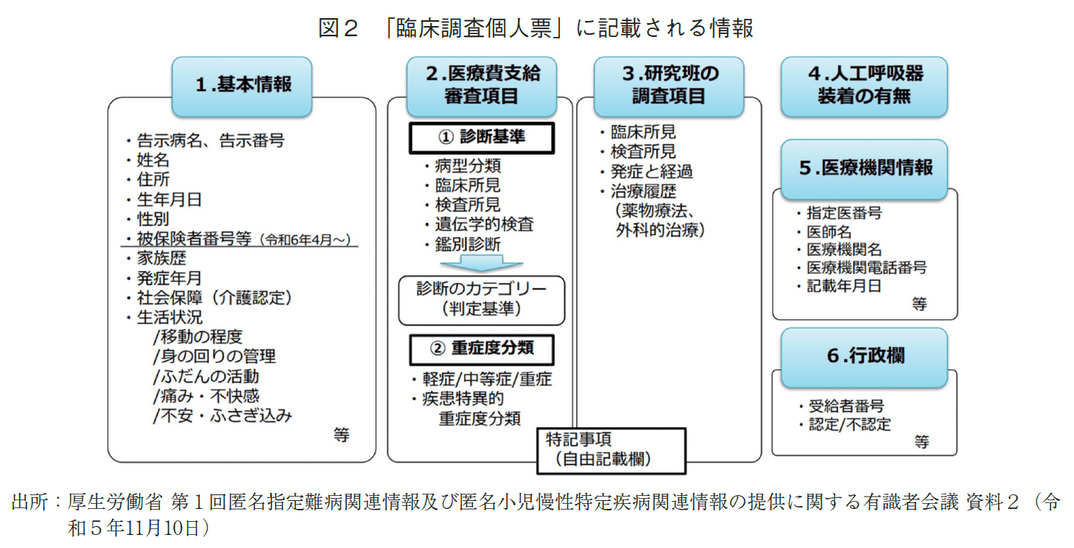

「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」に基づき、指定難病患者の診療情報を一元的に管理する公的データベースである。令和7年4月1日時点で対象となった指定難病は、348疾病にのぼる14)。本データベースには、指定医が作成する「臨床調査個人票」に記載されている情報が登録され、研究開発の推進や医療の質の向上を図ることを目的としている。この「臨床調査個人票」に記載される主な情報は6つである(図2)。姓名・生年月日といった患者の基礎的な情報の他、医療費助成の支給認定の審査に必要な診断基準及び症状の程度に関する情報、研究に用いられる臨床所見や検査所見等の情報が登録されている15)。

小児慢性特定疾病児童等データベース(以下、小慢DB)

所管:厚生労働省 健康・生活衛生局難病対策課

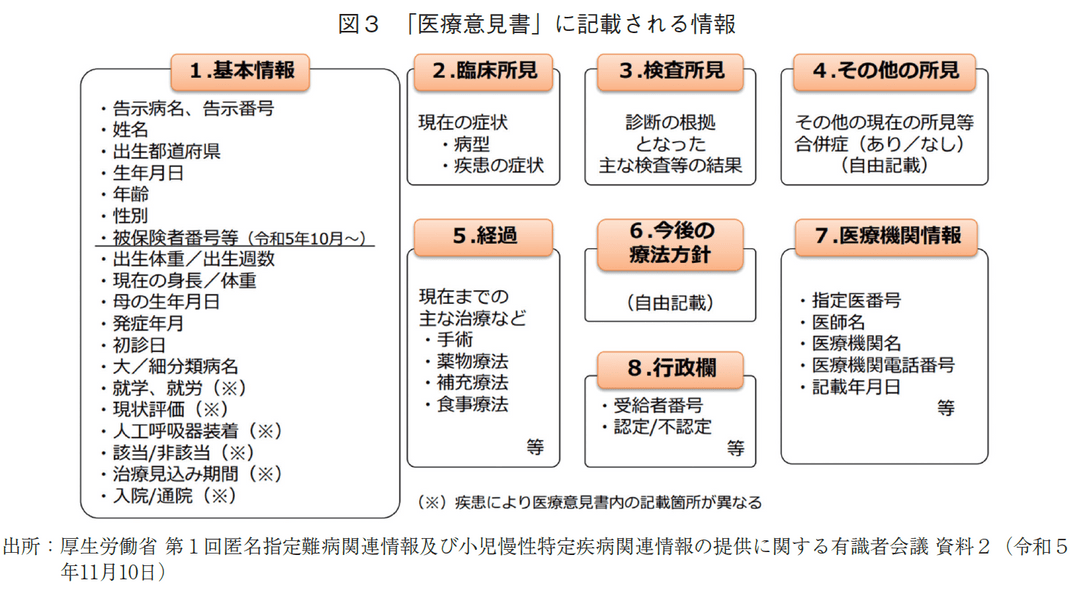

児童福祉法に基づき、小児慢性特定疾病患者の情報を管理する公的データベースである。令和7年4月1日時点で対象となる疾病は801疾病16)にのぼり、小児期に発症する慢性疾患のほぼ全てを網羅している。これは世界的にも類を見ない規模の小児疾病登録データベースであり17)、本データベースには、指定医が作成する「医療意見書」に基づいて情報が登録されている。この「医療意見書」に記載される情報は8つである(図3)。姓名・生年月日といった患者の基礎的な情報の他、臨床所見、検査所見、経過、今後の治療方針等の情報が登録されている18)。

匿名感染症関連情報データベース(以下、iDB)

所管:厚生労働省 健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課

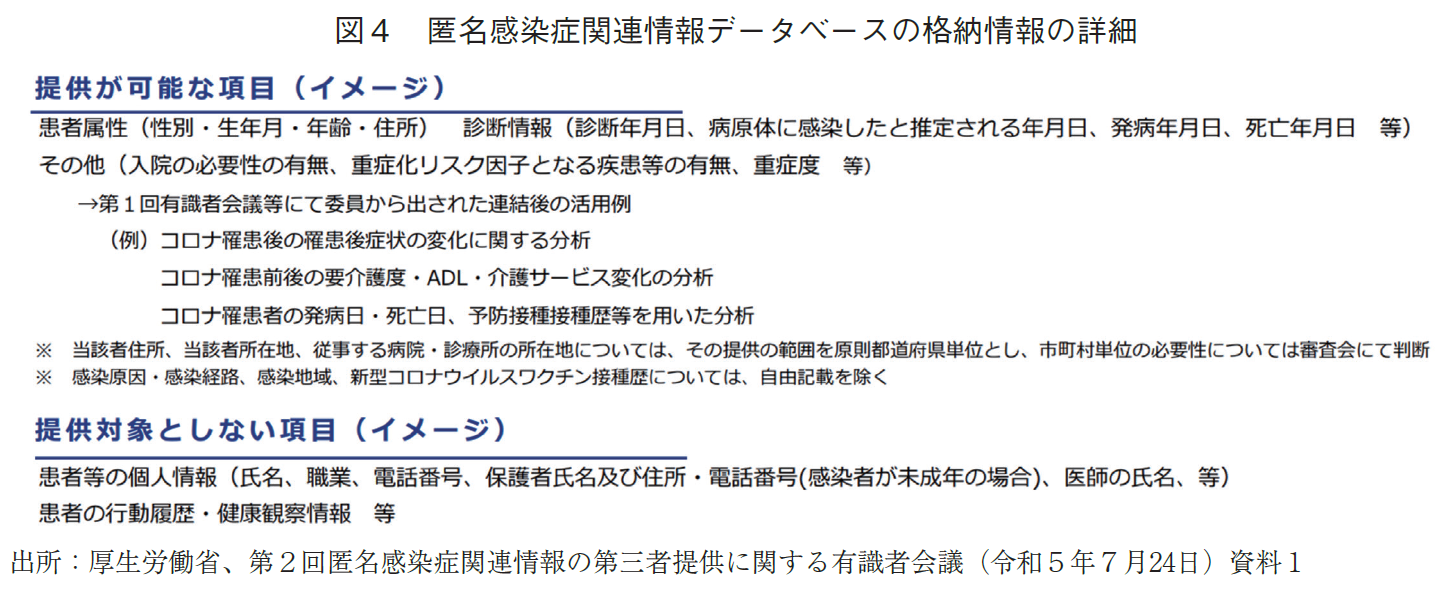

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症予防法)」に基づき、医師による届出(発生届)に関して国が報告を受けた感染症の発生状況や患者情報を一元的に管理する公的データベースである19)。本データベースには、発生届等の情報(発症日、診断日等)、症状、診断方法、感染経路、感染原因等の感染症の発生状況や患者情報等、感染症の疫学的把握に必要な情報が格納されている(図4)。令和6年4月の法改正により、第三者提供の枠組みも整備された。なお、令和6年4月時点では、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報のみが提供対象となっている20)。

予防接種等関連情報データベース(以下、予防接種DB)

所管:厚生労働省 健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課

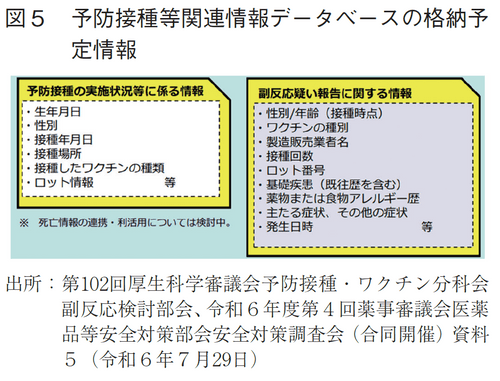

現在構築中の公的データベースであり、「予防接種法」に基づいて整備が進められている。予防接種等の有効性及び安全性の向上を図るために必要な調査及び研究が可能となるよう検討されている21)。本データベースには、自治体が記録・保存している予防接種の実施状況等に係る情報(被接種者の生年月日や性別、接種年月日、接種場所、接種したワクチンの種類等)と、医師等から報告される副反応疑い報告に関する情報(ワクチンの種別や製造販売業者名、ロット番号、接種回数、主たる症状、発生日時等)が格納される予定である(図5)。

障害福祉サービスデータベース(以下、障害福祉DB)

所管:厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部企画課、こども家庭庁 支援局障害児支援課

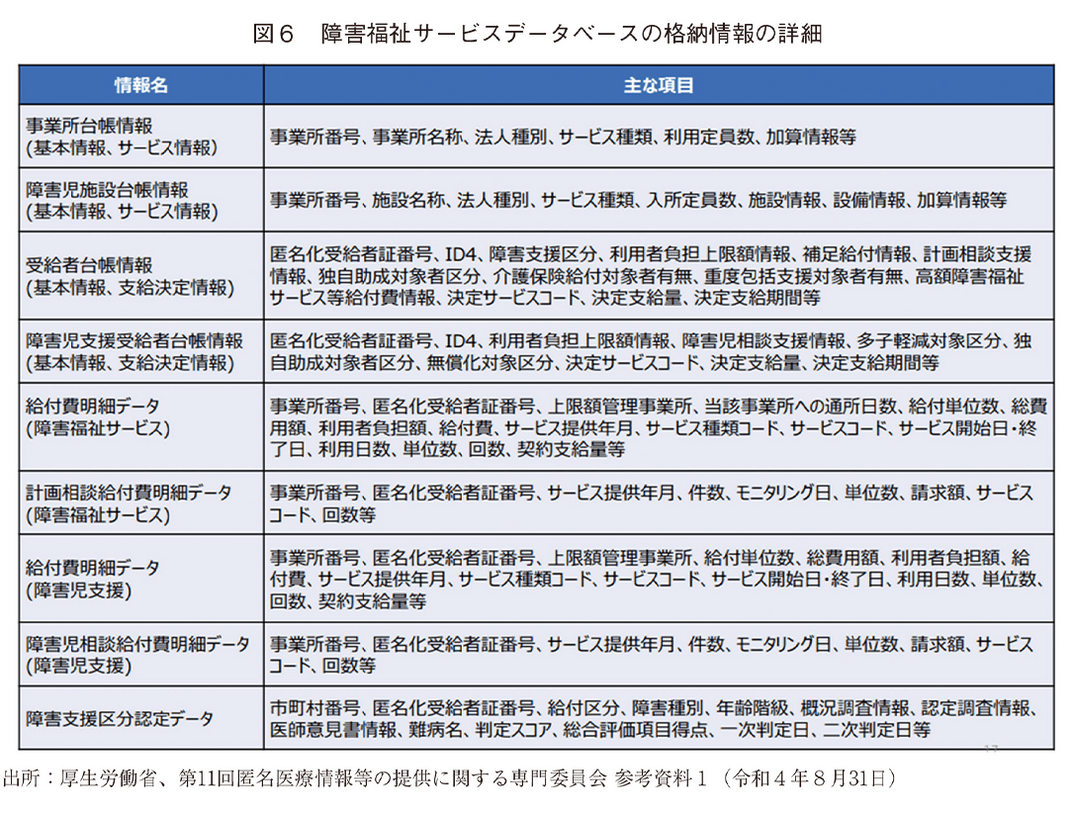

障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、障害者及び障害児に対する福祉サービスの提供状況や支援区分の認定情報等を一元的に管理する公的データベースである。本データベースには、障害支援区分認定データ(障害支援区分認定情報)、障害福祉サービス等給付費等明細書データ(障害福祉レセプト情報)、台帳情報データ(台帳情報)が格納されている(図6)22)。

認定データベース

次世代医療基盤法の認定事業者のデータベース(以下、次世代DB)

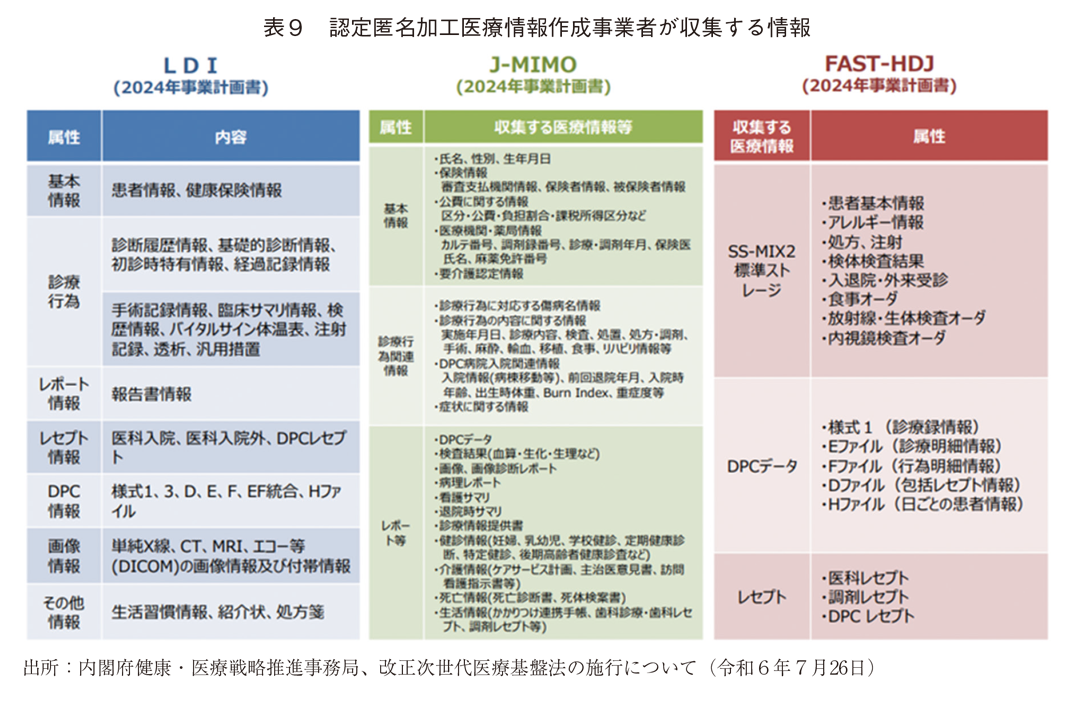

厚生労働大臣等が直接保有する公的データベースではなく、次世代医療基盤法に基づき認定を受けた民間の事業者が保有・運用する認定データベースである。令和7年4月末時点の認定匿名加工医療情報作成事業者には、「一般社団法人ライフデータイニシアティブ(LDI)」、「一般財団法人日本医師会医療情報管理機構(J-MIMO)」、「一般財団法人匿名加工医療情報公正利用促進機構(FAST-HDJ)」がある。収集される情報の内容は認定事業者ごとに若干異なるが、令和7年5月末時点で、急性期病院を中心に全国153の協力医療機関から約499万人分の情報を収集している23)。格納されている情報には、患者情報や診療行為等のレセプト情報、入退院情報、診断群分類等のDPCデータ、処方箋や検査結果等の構造化データに加え、経過記録や臨床サマリー等の非構造化データを含む(表9)。

3.調査方法

3.1.調査概要

本稿は、2025年3月14日から4月14日までの期間に、日本製薬工業協会(以下、製薬協)の医薬品評価委員会に所属する加盟74社(原則として各社あたり最大5部門:研究、臨床開発、市販後安全性、メディカル・アフェアーズ、医療経済・アウトカムズリサーチ)を対象として、医薬産業政策研究所が実施した「公的データベース等の利用状況や意向に関するアンケート調査」に基づくものである。当該調査の詳細は前報の調査方法に記載した。

3.2.本稿における回答者

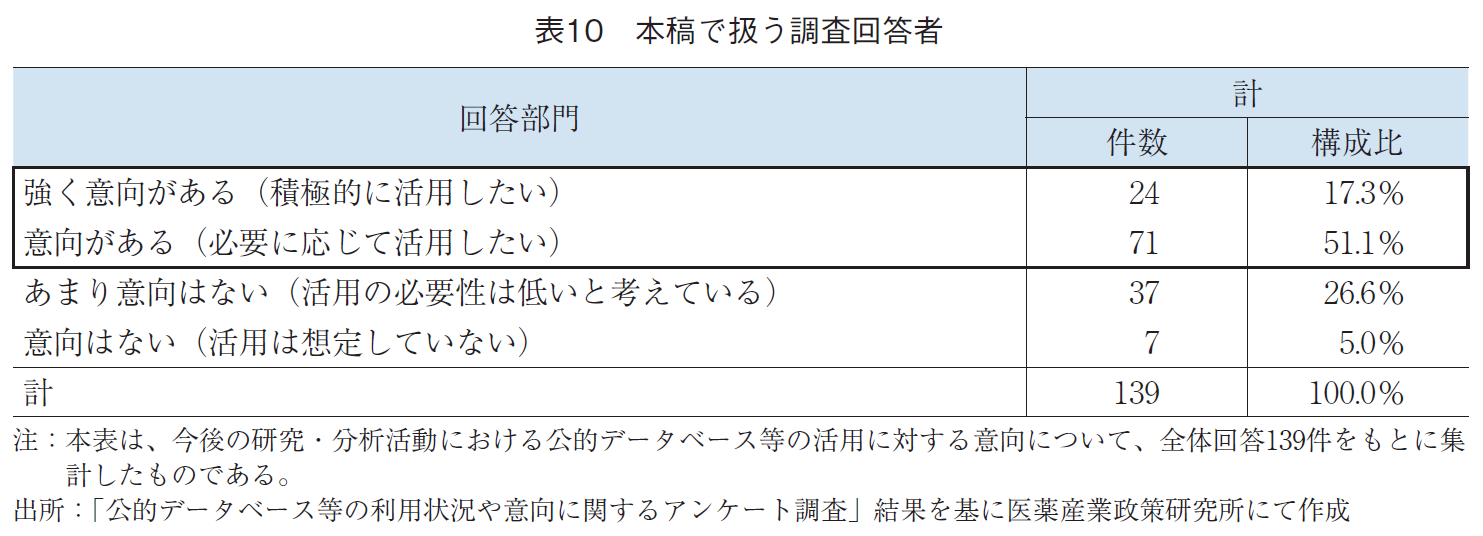

前報に示した通り、当該調査結果では計139件の有効回答を得た。本稿では、この139件のうち、今後の研究・分析活動における公的データベース等の活用に関して、「強く意向がある」と回答した24件及び「意向がある」と回答した71件の合計95件を対象に、ユースケースの傾向を分析したものである。なお、ユースケースは1部門につき最大3件まで回答可能な形式で収集しており、回答は企業単位ではなく延べ部門単位で集計した(表10)。

4.結果

4.1.公的データベースを活用して研究・分析の対象としたい領域

本項では、調査項目の一つである「今後、公的データベース等を活用して取り組みたい具体的な研究・分析の構想」に関する設問に基づき、各ユースケースの対象となる疾患領域を分析した。なお、当該調査では本項目への回答は各回答において最大3件までとなっており、すべての意向は反映できていない可能性がある点は、解釈に注意が必要である。

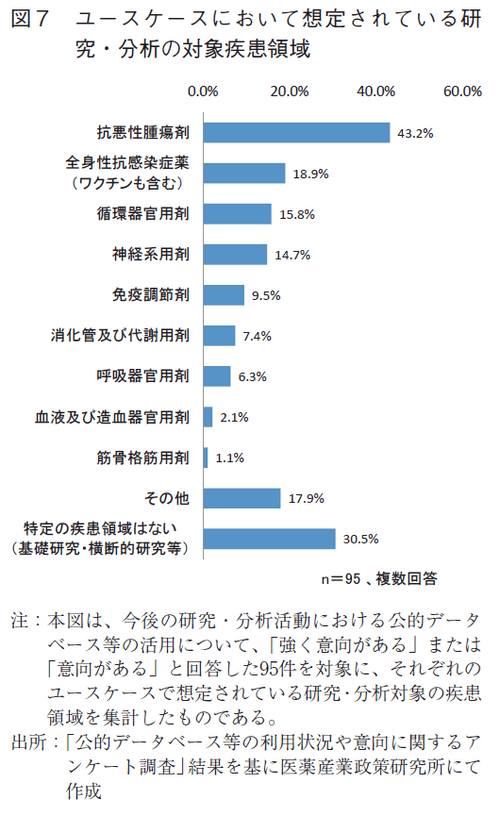

「将来的に公的データベース等を活用して研究・分析の対象として取り組みたいと考えられている領域」として最も多く挙げられたのは「抗悪性腫瘍剤」であり、全体の43.2%でこの領域が選択されていた。次いで、「全身性抗感染症薬(ワクチンを含む)」が18.9%、「循環器官用剤」が15.8%、そして「神経系用剤」が14.7%と続いた。また、「特定の疾患領域はない(基礎研究・横断的研究等)」の回答も30.5%に達し、特定疾患に依存しない横断的かつ構造的な研究テーマを志向する傾向も伺えた。さらに、「その他」として自由記載された領域は多岐にわたり、希少疾病、小児領域、及び指定難病といった領域が複数挙げられていた(図7)。

4.2.各ユースケースにおいて活用を想定している公的データベース等の種類

続いて、「各ユースケースにおいて利活用を想定している公的データベース等の種類」について分析を行った。

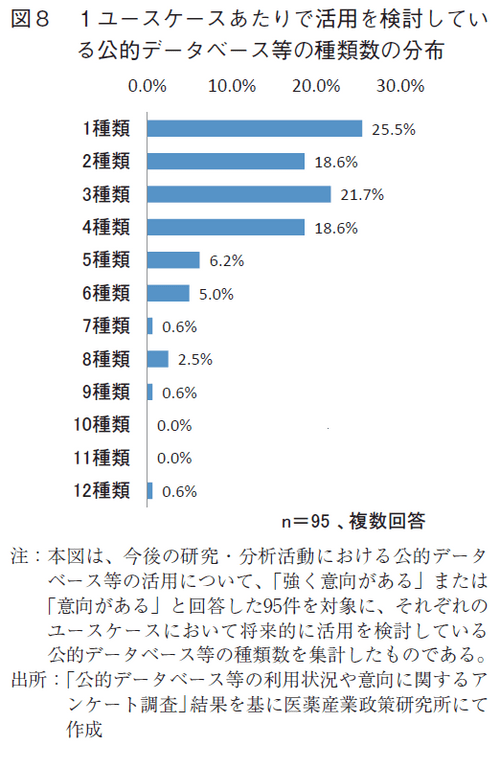

本設問では、複数のデータベースを組み合わせて利活用することが想定される場合には、該当するすべてのデータベースを選択する形式とした。その結果、1種類のみ(単体)のデータベースを選択した回答者が25.5%と最も多かったものの、次いで、3種類(21.7%)、2種類(18.6%)、4種類(18.6%)と、複数のデータベースの情報を連結して利活用したいとする回答も多く見られた(図8)。2種類以上のデータベースの情報を連結して利活用したいとする回答を合計すると、全体の約74.5%に上り、単体のデータベースの利活用を大きく上回っていた。

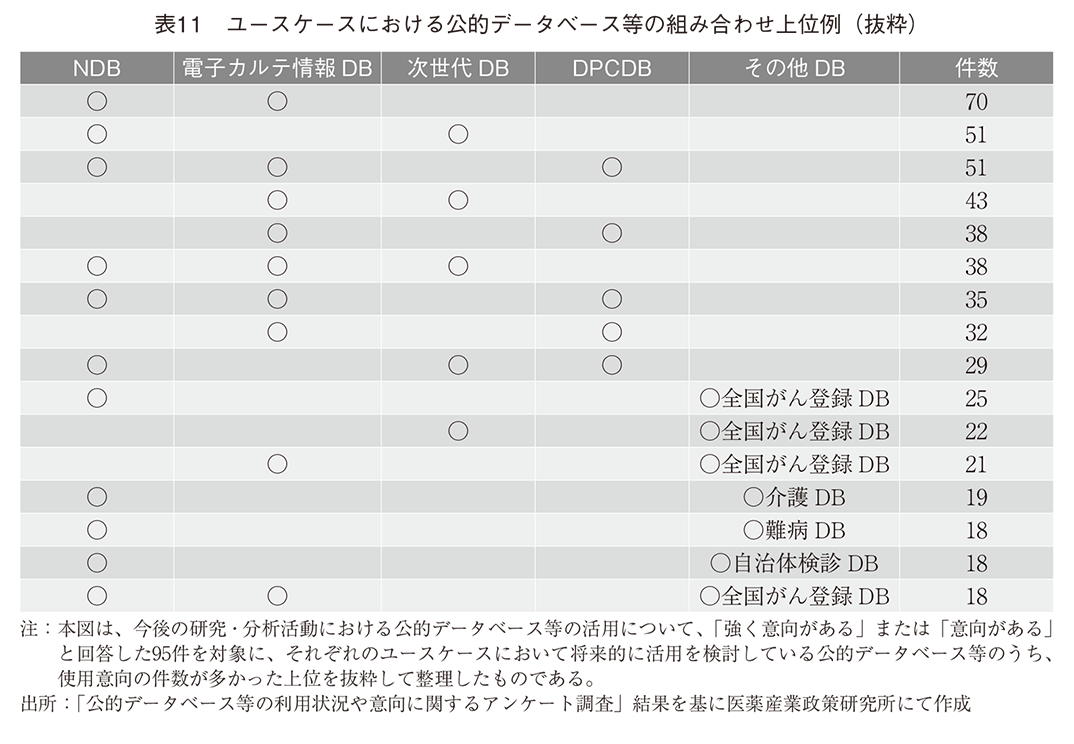

公的データベース等の組み合わせの内訳を分析すると(表11)、特に、「NDB、電子カルテ情報DB」や「NDB、次世代DB」、「NDB、DPCDB」といったNDBを中心とした2種類の組み合わせが多く見られた。また、3種類以上のデータベースを組み合わせた利活用も複数回答にみられ、「NDB、電子カルテ情報DB、次世代DB」や「NDB、電子カルテ情報DB、DPCDB」といった組み合わせが多く挙げられていた。

さらに、全国がん登録DB、難病DB等特定疾患に特化したデータベースについても、多くの回答者が利活用を希望していた。また、自治体検診DBや介護DB等地域に根ざした医療・介護情報を扱うデータベースも連結対象として挙げられていた。

4.3.部門別の公的データベース等の活用目的

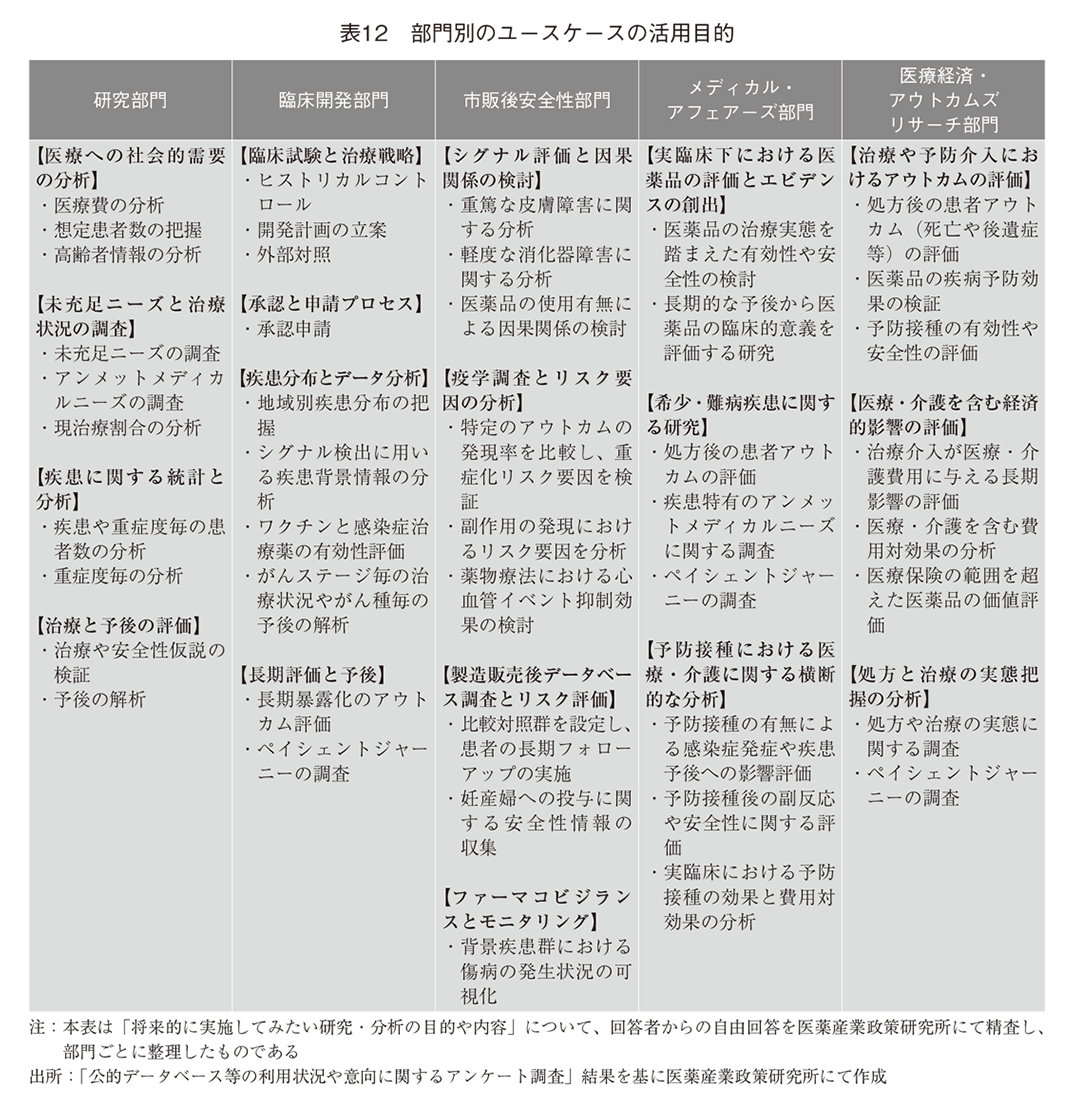

本項では、調査項目の中で「将来的に実施してみたい研究・分析の目的や内容」に関する設問の自由回答を精査し、共通するテーマやカテゴリーに基づいて整理を行った。特に、「公的データベース等の活用目的」について、部門ごとに分類・整理している。ここでいう「活用目的」とは、公的データベース等を将来的にどのようなニーズや課題に対応するために活用したいと考えているかを記述したものであり、ユースケースの背景にある目的意識を明らかにするものである(表12)。

研究部門については、「医療への社会的需要の分析」、「未充足ニーズと治療状況の調査」、「疾患に関する統計と分析」、「治療と予後の評価」といった4つのカテゴリーに分類された。主な具体事例としては、「アンメットメディカルニーズに対する潜在的な患者数の分析」、「AIを用いた予測患者層に基づく創薬ターゲットの特定」や、「予防的介入や発症早期の介入がもたらす医療的及び医療経済的なメリットの評価と算出」が挙げられていた。また、特定の年齢層に関する内容として、「小児用医薬品の先行開発研究や医薬品市場分析会社においてカバーされていない高齢者診療情報の分析」等も挙げられていた。

臨床開発部門については、「臨床試験と治療戦略」、「承認と申請プロセス」、「疾患分布とデータ分析」、「長期評価と予後」といった4つのカテゴリーに分類された。主な具体事例としては、「臨床試験の企画における患者数の把握」、「ワクチンと感染症治療薬の有効性評価」、「がんステージ毎の治療状況やがん種毎の予後の解析」や、「希少疾患や難病における疾患自然歴の分析」等が挙げられた。また、より具体的な状態や疾患に関する内容として、「心血管系や腎臓に関連する状態や疾患(拡張型心不全/収縮型心不全、急性心筋梗塞、心血管疾患+慢性腎疾患)や代謝や内分泌に関連する状態や疾患(2型糖尿病、肥満、高BMI、メタボリック関連脂肪性肝炎)を有する患者が存在する施設群の特定や治療歴等の分析」、「潰瘍性大腸炎患者に関する再発状況及び処方薬の変化」や、「大腸がん等の関連疾患の発症リスクに関する長期の追跡研究」等も挙げられていた。

市販後安全性部門については、「シグナル評価と因果関係の検討」、「疫学調査とリスク要因の分析」、「製造販売後データベース調査とリスク評価」、「ファーマコビジランスとモニタリング」といった4つのカテゴリーに分類された。主な具体事例としては、「診断コードが付与されにくい副作用である比較的軽度な消化器障害に関する分析」や、「重篤な皮膚障害を有する抗悪性腫瘍剤における治療状況、併用薬、既往歴等、転帰に与える影響の分析」等が挙げられていた。

メディカル・アフェアーズ部門については、「実臨床下における医薬品の評価とエビデンスの創出」、「希少・難病疾患に関する研究」、「予防接種における医療・介護に関する横断的な分析」といった3つのカテゴリーに分類された。主な具体事例としては、「抗悪性腫瘍剤を用いた治療におけるアウトカムの評価」、「予防接種の有無による感染症の罹患状況や地域差の解析」や、「予防接種の効果や費用対効果に関する研究」等が挙げられていた。さらに、小児の希少疾患において、「診断までの期間や治療の経過を探ることを目的としたペイシェントジャーニーに関する調査」や「精神疾患患者を対象とした予後や介護・障害福祉サービスの分析」等が挙げられていた。

医療経済・アウトカムズリサーチ部門については、「治療や予防介入におけるアウトカムの評価」、「医療・介護を含む経済的影響の評価」、「処方と治療の実態把握の分析」といった3つのカテゴリーに分類された。主な具体事例としては、「循環器領域での疾患の種類やその進行段階に応じた医療費及び医療資源使用状況の実態把握」、「予防接種による疾患予防効果の評価」や、「介護費用までも考慮した費用対効果分析」が挙げられていた。

3部門(臨床開発、メディカル・アフェアーズ、医療経済・アウトカムズリサーチ)に共通する点としては、患者の経過を時系列で捉える「ペイシェントジャーニー」の可視化に関心が寄せられていた。

4.4.部門別のユースケースの詳細

本項では、「特に利用したいデータベース及び具体的なデータ内容や情報」に関する設問に寄せられた自由回答を精査し、具体的なユースケースとして5項目(疾患領域、期待される効果、ユースケースの説明、連結を希望するデータベース、データベース連結時に希望するデータ項目)を部門別に整理した。

なお、ユースケースは複数のデータベースにあるデータの連結を想定しているものを選択し、医薬産業政策研究所にて同様の目的や意図を持つケースを可能な範囲で集約、追記、補足等を行って作成した。ただし、自由回答で記載された内容の整理に限界があり、記載したデータ項目の粒度には一定のばらつきが見られる。なお、「期待される効果」とは、その研究等により、実際に得られる結果や改善点を示すものであり、「ユースケースの説明」とは、具体的に何を行うのかを示すものとして整理している。

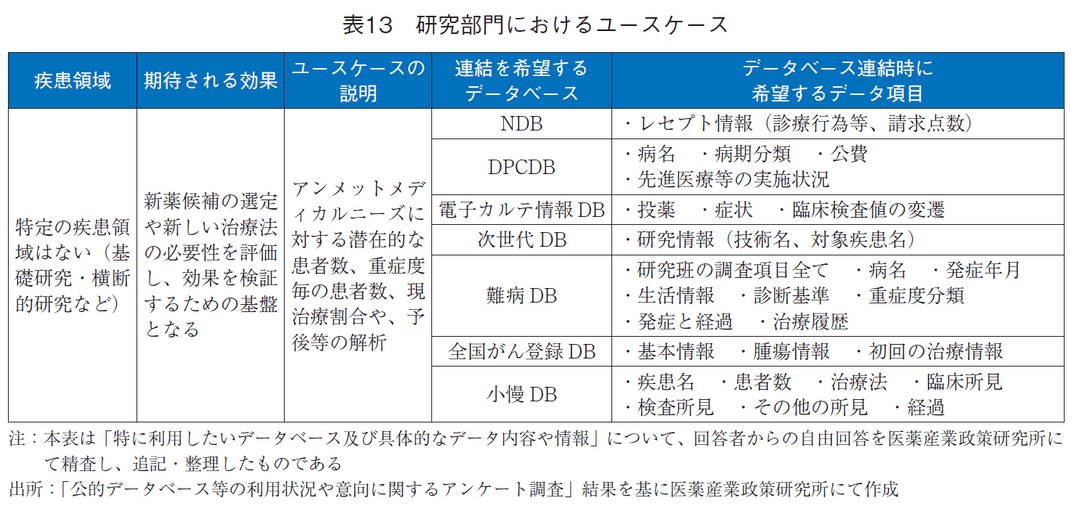

研究部門については、主なユースケースとして、基礎研究や横断的研究等において、7種類のデータベースの情報を幅広く利活用することで、「アンメットメディカルニーズを把握し、それぞれのニーズに対する潜在的な患者数、重症度毎の患者数、現治療割合や、予後等の解析」を行うケースが挙げられた(表13)。これにより、広い領域で、「新薬候補の選定や新しい治療法の必要性を評価し、効果を検証できる可能性」が期待されている。特に、利用したい具体的なデータ項目として、「患者の基本情報となる項目」に加え、「それらの重症度等病状に関する項目」、そして「治療や検査値等所見」や、「研究情報」等幅広い項目が挙げられている点が特徴的であった。

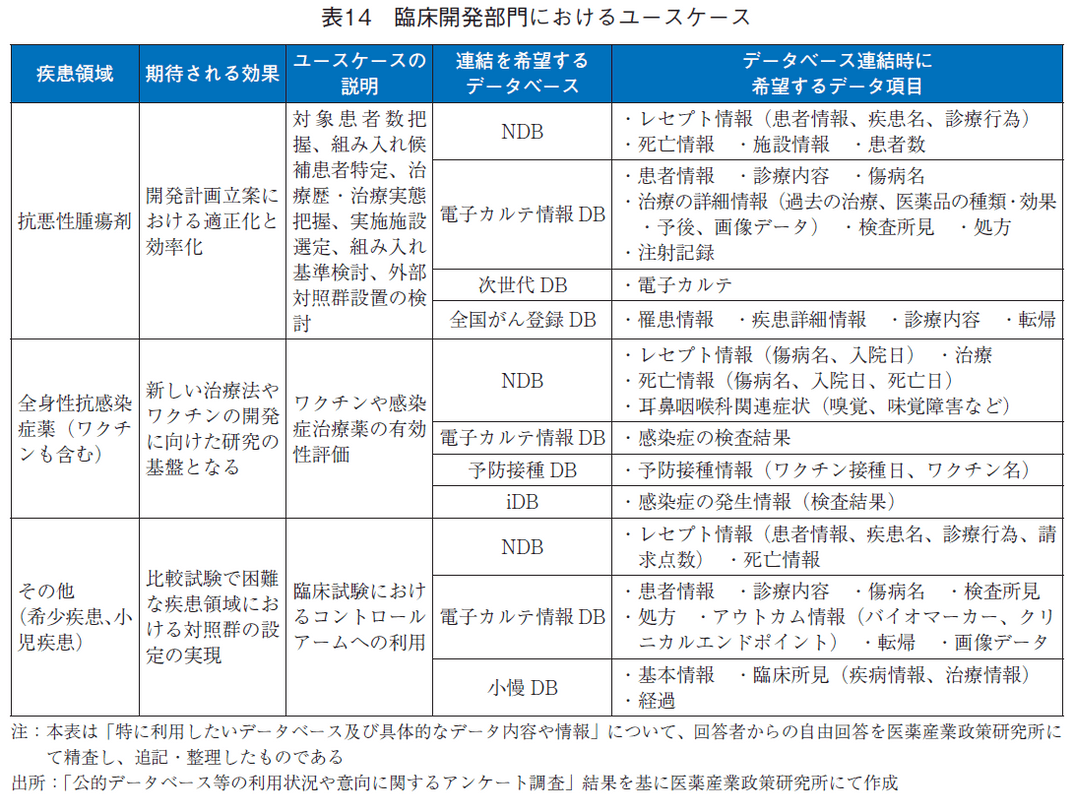

臨床開発部門については、主なユースケースとして、3つをとりあげる(表14)。一つ目は、抗悪性腫瘍剤領域の「開発計画立案時における情報収集に関わる活用」である。4種類のデータベースの情報を利活用することで、「対象患者数の把握、組み入れ候補患者の特定、治療歴や治療実態の把握、実施施設の選定、組み入れ基準の検討や、外部対照群設置の検討」を行うケースが挙げられた。これら情報を収集することにより「開発計画立案における適正化と効率化」が期待されている。特に、電子カルテ情報DBに関しては、治療に関する詳細情報として、「医薬品の予後に関するデータ」や「画像データ」の開示を求める要望が見られた。なお、ここでは抗悪性腫瘍剤領域として示したが、その他の領域での利用を考える声も寄せられており、広い分野での活用の可能性があるといえる。

二つ目は、全身性抗感染症薬領域の「新しい治療法やワクチンの開発に向けた研究の基盤」として4種類のデータベースの情報を利活用し、予防接種の有無から、感染症の発生とその治療、死亡(転帰)までの情報を解析し、「ワクチンや感染症治療薬の有効性評価」を行うといったケースが挙げられた。NDBの情報の中では、COVID-19感染後の後遺症に関する発生率や経過、治療状況等を分析するために、「耳鼻咽喉科に関連する症状(感染後の嗅覚及び味覚障害)に関するデータ」が求められていた。

三つ目は、その他(小児の希少疾患)領域において、3種類のデータベースの情報を利活用することにより、「臨床試験における対照群への利用」のケースが挙げられた。このような利活用により「比較試験が困難な疾患領域における対照群の設定の実現」が期待されている。臨床的な有効性、安全性評価に利用するために必要な「クリニカルエンドポイント(検査項目等)の情報」、「転帰(死亡情報)」、「薬剤情報」等の開示が求められていた。

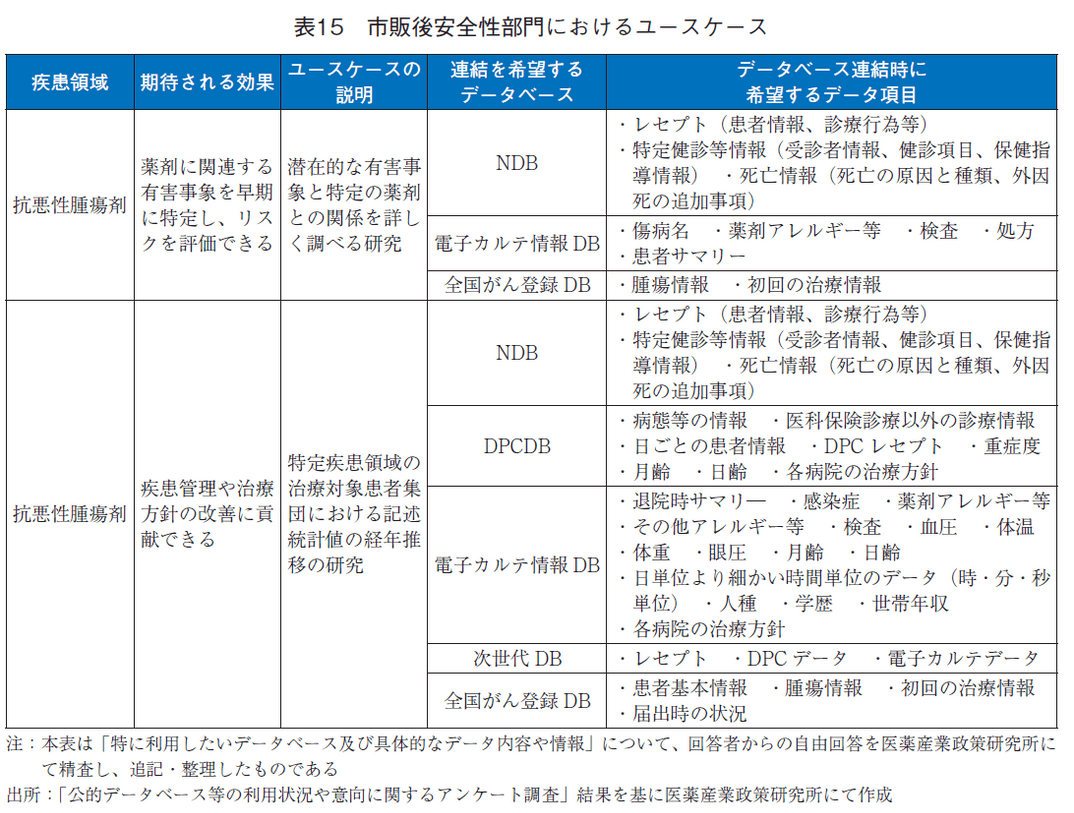

市販後安全性部門については、主なユースケースとして、2つをとりあげる(表15)。一つ目は、抗悪性腫瘍剤領域の「医薬品の潜在的な有害事象を調査する研究」のケースである。3種類のデータベースの情報を利活用することにより、「抗悪性腫瘍剤に関連する有害事象の早期特定とリスク評価」が期待されている。特に、利用したい具体的なデータ項目として、医薬品の影響を受ける可能性がある「外因死(事故、自殺、暴力等)」や医薬品が引き起こす可能性のあるリスクを特定することができる「死亡の種類や原因」が挙げられていた。

二つ目は、抗悪性腫瘍剤領域の「治療対象患者集団における記述統計値の経年推移の研究」のケースである。なお、この記述統計値とは、治療方法の採用率、患者層(年齢、性別、併存疾患等)、臨床アウトカム情報(有効性や副作用の発生率等)が挙げられていた。5種類のデータベースの情報を幅広く利活用することにより、「疾患管理や治療方針の改善への貢献」が期待されている。特に、利用したい具体的なデータ項目として、「患者基本情報(月齢、日齢、人種、学歴、世帯年収)」、「臨床データ(重症度、血圧、体温、体重、眼圧)」、「治療関連情報(各病院の治療方針)」、「時間データ(時・分・秒単位)」等、幅広く、かつ詳細な項目が挙げられている点が特徴的であった。

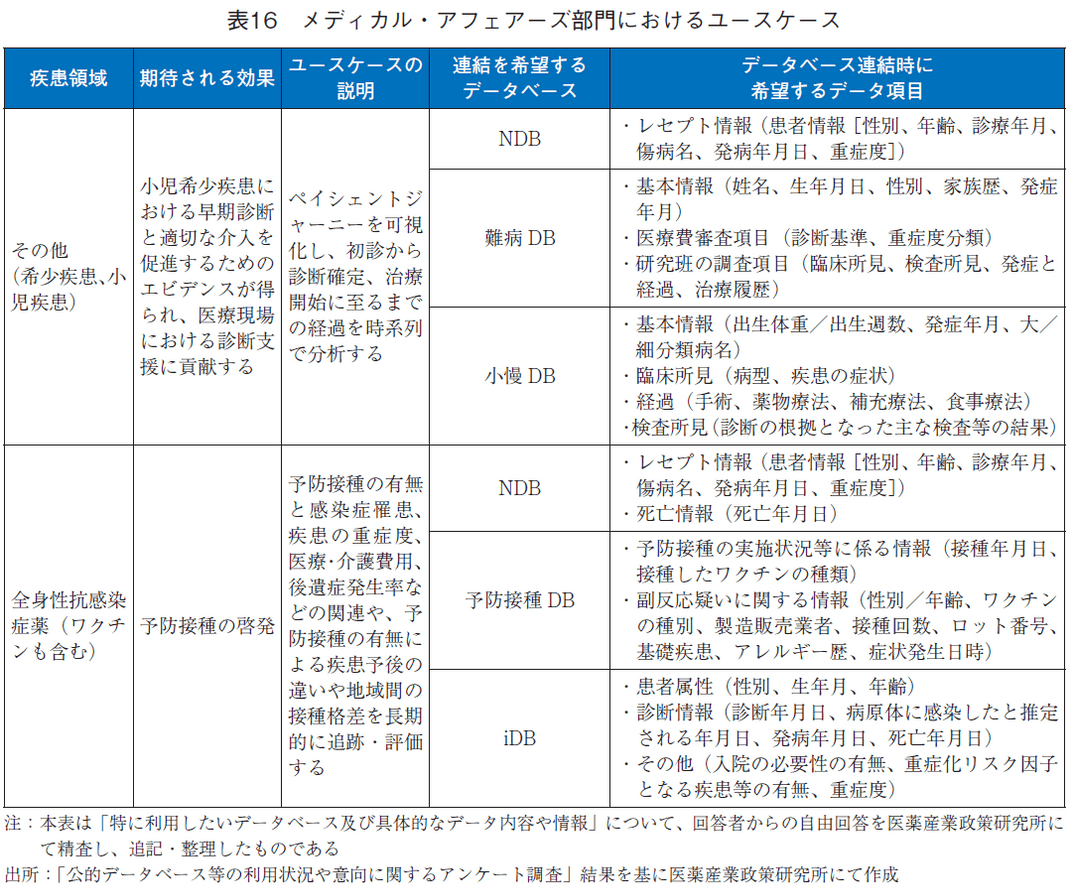

メディカル・アフェアーズ部門については、主なユースケースとして、2つをとりあげる(表16)。一つ目は、小児の希少疾患領域において、3種類のデータベースの情報を利活用することで、「初診から診断確定、治療開始に至るまでのペイシェントジャーニーを可視化する」といったケースが示された。これにより、小児の希少疾患における早期診断と適切な介入を促進するためのエビデンスが得られ、医療現場における診断支援や治療方針の検討に貢献することが期待されている。特に、病歴や臨床経過を理解するための「発症時期」、治療効果や病気の特性を理解するための「経過」や、診断の根拠となる「検査所見」等の情報が求められていた。

二つ目は、全身性抗感染症薬領域(ワクチンも含む)において、3種類のデータベースの情報を利活用し、「予防接種の有無と感染症罹患、疾患の重症度、医療・介護費用や、後遺症発生率等の関連性、さらには地域間の接種格差や疾患予後の違いを長期的に追跡・評価する」といったケースが挙げられていた。これにより、ワクチンの接種効果を明らかにし、接種啓発につなげることが期待されていた。

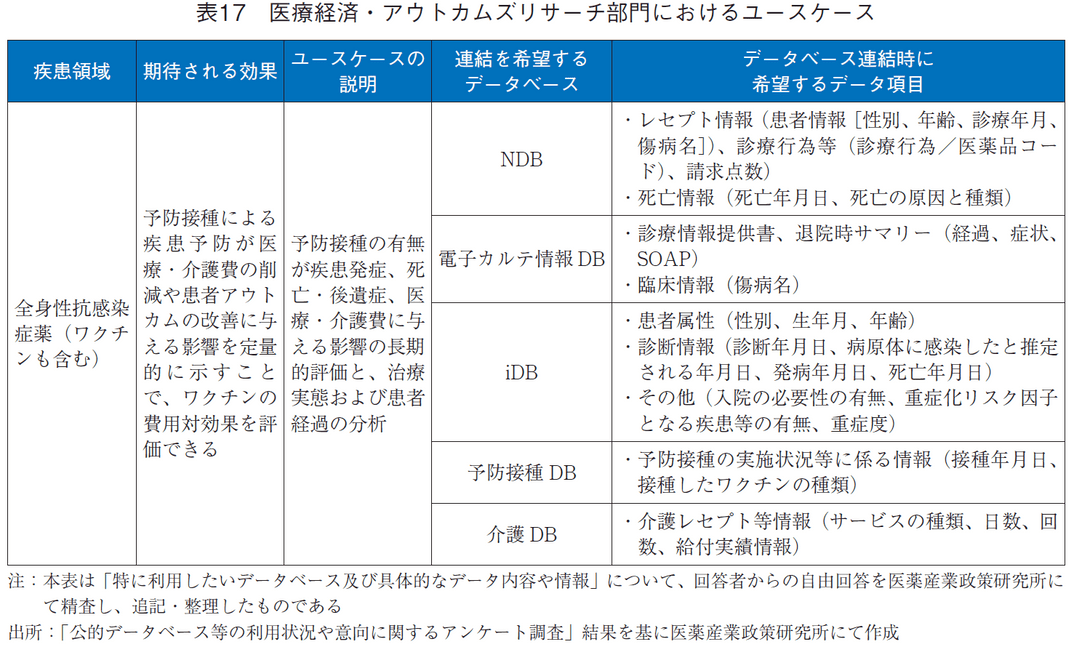

医療経済・アウトカムズリサーチ部門については、主なユースケースの一つとして、全身性抗感染症薬(ワクチンも含む)領域において、5種類のデータベースの情報を利活用することで、「予防接種の有無が疾患発症、死亡・後遺症、医療・介護費に与える影響を長期的に評価するとともに、治療実態や患者経過を分析する」といったケースが挙げられた(表17)。こうした分析を通じて、「予防接種が医療・介護費の抑制や患者アウトカムの改善に与える影響を定量的に把握し、その費用対効果を評価する」ことが期待されている。特に、利用したい具体的なデータ項目として、「接種年月日とワクチンの種類」、「診断名や処方内容、死亡情報」が挙げられていた。

5.まとめ・考察

5.1.公的データベース等を活用して研究・分析の対象としたい領域

当該調査における回答者、回答数には制約があるが、将来的に公的データベース等を活用したいと考えられている領域として、最も多く挙げられたのは「抗悪性腫瘍剤」(43.2%)、次いで、「全身性抗感染症薬(ワクチンを含む)」(18.9%)であった。

これらの結果から、がん治療における新たなアプローチや治療法の研究手法として公的データベース等が注目されていることが推察される。とりわけ、全国がん登録DBには全国規模で収集されたがんに関する情報が存在しており、これを利活用することでがん研究において多様な分析が可能となるとの期待が高まっていることも推察される。

また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響を受けた近年の状況において、感染症に対する迅速かつ効果的な治療法の研究開発の重要性が再認識されている可能性がある。

一方で「特定の疾患領域はない(基礎研究・横断的研究等)」との回答が30.5%に達し、特定の疾患に依存しない横断的かつ構造的な研究も一定数の志向があるといえる。特定の疾患に依存しない横断的研究は、複数の疾患に共通するメカニズムの解明や新たな治療法の発見に寄与する可能性がある。また、基礎研究における疾患の特異性にとらわれない広範な知識の蓄積が、将来の革新的な治療法の開発につながることが期待される。

「その他」として自由記載された領域には、希少疾病、小児領域、及び指定難病等多岐にわたる疾患が挙げられていた。これにより、製薬企業が幅広い疾患に対して公的データベース等を利活用したいと考えていることが明らかとなり、特にアンメットメディカルニーズに対する研究開発の重要性が強調されている。希少疾病、小児領域、及び指定難病は、患者数が少ないことや専門的な知識の必要性から研究者が限られており、十分な実態把握が難しい領域である。これらの領域に対するデータの蓄積と分析は、新たな治療法の発見のみならず、特に医療の質の向上や患者の生活の質に直接的な影響を与える知見をもたらす可能性が期待される。

5.2.各ユースケースにおいて活用を想定している公的データベース等の種類

当該調査結果から、複数のデータベースを組み合わせて利活用したいというニーズが顕著であることが明らかとなった。特に、NDBとの組み合わせが多く見られ、NDBが有する全国民を対象とした網羅的な情報基盤としての価値が高く評価されていることが伺えた。他のデータベースの情報と連結して利活用することにより、NDB単体では把握が難しい詳細な患者プロファイルや治療経過の把握が可能となり、疾患に対する包括的な視点からの分析が実現する。

また、全国がん登録DBや難病DB等、特定疾患に特化したデータベースへの関心も高く、これらを利活用して特定の疾患領域における詳細な情報を取得し、分析することで、具体的な疾患特有の課題解決に寄与することが期待される。例えば、全国がん登録DBと他のデータベースの情報を利活用することで、がん患者に係る詳細な診療情報、がんと他疾病の関係性や合併症に関する知見、がん診療の医療経済的側面、がん患者における介護サービスの利用状況といった情報の収集・分析が可能となると考えられる。こうした特定疾患に関する公的データベースの利活用が進むことで、実態に基づいた効果的な治療法の開発に貢献する可能性が高まると考えられる。

さらに、自治体検診DBや介護DBといった地域に根ざした医療・介護情報を扱うデータベースの利活用意向も多く見られた。これらの情報を通じて、地域ごとの健康課題や疾患の傾向を把握することで、地域医療の最適化や予防医療の強化等、地域の特性に即した施策の立案と実装に資する可能性がある。

5.3.部門別の公的データベースの活用目的及び詳細

研究部門においては、研究テーマ探索に向けた未充足ニーズや疾患の統計データを活用した新薬や治療法の探索研究が期待されている。具体的には、特定の難病に対する現行治療の効果不足や、患者の生活の質に関する課題を特定すること、疾患の重症度に応じた治療法の普及状況を把握すること、さらには、どの治療法が治療成績に優れているかを評価する研究への利活用が想定されている。こうした探索的研究では、非構造化データに記載される情報は、より高度な患者プロファイルの構築や予測の精度の向上に寄与することができ、個別化治療の研究を進める上で不可欠であると考えられる。特に、高齢者は多くの慢性疾患を抱えていることが多く、複数の医薬品を同時に使用するポリファーマシーの問題が発生しやすいため、高齢者に関する情報の開示は重要といえる。研究部門では、医療等情報を統合的に活用することで、社会的・臨床的ニーズに基づいた研究テーマの設定に利活用される可能性が示唆された。

臨床開発部門においては、医薬品の開発から治療法の改善、患者のフォローアップに至るまで多様な視点が見られ、治験計画の立案時間の短縮や日本での治験実施に向けた意思決定の効率化、さらに精緻な治験計画の策定による成功確率の向上が期待されている。また、対象となる患者数の把握は治験参加者のリクルート促進に直結する他、疾患の自然歴の理解は、新薬の有効性や安全性を評価する上で不可欠である。これにより、信頼性の高いエビデンスの構築が可能となる。

対象患者数の把握や組み入れ候補者特定には、NDB「レセプト情報」と電子カルテ情報DB「患者情報、治療の詳細情報」の利活用が重要となる。この「レセプト情報」は実際に治療を受けた患者の背景や治療の実態を把握するために利活用され、「治療の詳細情報」は治療法の改善に向けたエビデンスを収集する目的で利活用されると考えられる。これらの情報を組み合わせることで、治験の計画や治療法の評価に多角的な視点が加わることが期待される。

さらに、NDB「耳鼻咽喉科関連症状」と電子カルテ情報DB及びiDB「検査結果」の情報を利活用することで、特定の感染症の影響や感染症の流行、ワクチンの効果等が評価可能となり、これらの情報の利活用可能性の高さが示唆される。また、治療法の臨床効果評価を検討する声もあり、「検査所見」に加えて、「医師評価」、「転帰」、及び「画像データ」を用いることで、より医学的な指標に基づく治療効果の評価が可能になると考えられる。医療等情報の利活用を促進するためにも、これらの医療情報の早期公開やアクセス体制の整備が急務であり、データ利活用環境のさらなる強化が強く望まれる。

市販後安全性部門においては、医薬品の使用に伴うリスクを評価し、患者の安全を確保するという役割が改めて浮き彫りとなった。活用目的で挙げられたシグナル評価と因果関係の検討、疫学調査とリスク要因の分析、製造販売後データベース調査とリスク評価、ファーマコビジランスとモニタリングに関連する活動において、医薬品の潜在的な有害事象を明らかにし、適切な対応を行うための基盤を構築するという共通の目的がみられた。

特に、抗悪性腫瘍剤に関連する有害事象の早期特定とリスク評価を行う研究においては、3種類の公的データベース等の情報を利活用することで、医薬品のリスクを特定し、適切な対策を講じることが可能になると考えられる。具体的には、NDBから患者の治療履歴や投与された医薬品の詳細を収集することにより、特定の抗悪性腫瘍剤の使用状況を明らかにし、治療の基盤となるデータを整備することができる。また、電子カルテ情報DBを組み合わせることで、その処方された抗悪性腫瘍剤の期間や用量に関する詳細なデータを補足し、有害事象が発生した時期や形態を正確に追跡できるようになる。さらに、全国がん登録DBを利活用することで、腫瘍の病理診断情報やステージ情報を基に、特定の抗悪性腫瘍剤が引き起こす潜在的な有害事象の種類や頻度を精緻に特定することが可能になると考えられる。このように、3種類の公的データベース等を統合的に利活用することにより、有害事象のリスクと治療効果の両面を包括的に評価することができると考えられる。

メディカル・アフェアーズ部門においては、公的データベース等の利活用が、単なるデータ分析にとどまらず、臨床と行政、研究の接点に立脚したエビデンスの創出という役割を担う可能性が示唆された。なかでも、ペイシェントジャーニーの可視化に関する研究は、初診から診断確定、治療開始に至るまでの経過を時系列で把握し、診断や治療の遅れの要因を明らかにするものとして、高い意義を持つと考えられる。このような可視化を実現するには、NDB「レセプト情報」に加え、難病DBや小慢DB「臨床所見・検査所見・発症年齢」等の情報を統合的に利活用することが有効であり、患者の経過や判断の分岐点をより精緻に追跡することが可能となる。

さらに、予防接種が感染症の罹患や重症化、医療・介護費用に与える影響を分析する試みは、個別の医薬品の評価を超え、予防接種プログラム全体の価値を検証するうえで重要な研究と位置付けられる。この実現には、予防接種DBとiDB、NDBといった複数のデータベースの情報を連結し、診療情報・接種履歴・感染症発症状況などを統合的に解析する必要がある。こうした取り組みは、地域差を含む接種率とアウトカムとの関連性の解明や、予防接種の啓発、政策評価に資するだけでなく、感染症予防に向けた戦略の見直しに具体的な示唆を与えるものとして、大きな意義を持つ。

医療経済・アウトカムズリサーチ部門においては、治療や予防介入におけるアウトカムの評価を通じて、治療効果と医療経済の最適化を図り、患者の安全性の確保や経済的負担の軽減に貢献することが期待される。特に、予防接種の有無が感染症の発症や重症化、死亡・後遺症、さらには医療費・介護費に与える影響を長期的に評価することは、予防医療の価値を明らかにするうえで重要な視点である。このような分析を実現するためには、複数のデータベースの情報を連結し、診療履歴・接種履歴・介護情報等を統合的に把握する仕組みが不可欠である。具体的には、NDBからは、「診療履歴(診断名・処方内容・医療処置・医薬品使用)や死亡情報」、電子カルテ情報DBから「検査結果や退院時サマリー」、介護DBから「介護度・サービス内容・利用回数等」の詳細データが得られる。これに加えて、予防接種DB「接種履歴(接種年月日、ワクチンの種類)」や、iDB「感染症発症日や症状の重症度に関する情報」を組み合わせることで、予防接種の効果やその経済的インパクト等を多面的かつ長期的に評価する分析が可能となる。

さらに、治療経過における医療・介護サービス利用の変遷を追跡し、医療費と介護費を総合的に分析することで、介護サービスの質を向上させるための改善点を明らかにし、医療と介護の連携を強化することで患者の健康状態の改善につながる可能性がある。

以上のことから、今後、製薬企業においては、複数のデータベースの情報を連結し、それらを統合的に解析することにより、医薬品の研究開発の迅速化や成功確率の向上、市販後の安全性監視の強化、さらには効率的なエビデンス構築といった多方面での進展が望まれている。こうした医療等情報の利活用は、製薬企業の研究開発戦略の最適化だけでなく、医療の質の向上や患者の安全性確保にもつながり、今後ますますその利活用の範囲も拡大し、重要性が高まっていくものと考えられる。

6.おわりに

医療等情報の二次利用に関する政府の取り組みは、法的整備、技術革新、そして社会的なインフラの整備が相互に影響し合いながら、進展している。2019年以降、製薬協は医療等情報の二次利用に関する政策提言を行っており、今後関連法令の改正が実現すれば、公的データベースにおける仮名化情報の利用及び提供が制度的に可能となる見通しである。これにより、他の仮名化情報や次世代医療基盤法に基づく仮名加工医療情報との連結解析が可能となり、より豊富な医療等情報の二次利用が期待される。さらに、薬機法の改正も進行中であり、これに伴い具体的なデータ二次利用に向けた議論が活発化している。これらの状況を踏まえると、本稿における公的データベース等の格納情報の整理とユースケースの提示は、今後の制度的・実務的な議論において重要な示唆を与えるものと考えられる。

製薬企業が、医療等情報をより効果的に利活用を促進するためには、まず、自らが積極的に利活用を進めること、そして図や動画等の視覚的な資料を活用し、具体的な成功事例やその効果を可視化して共有することが重要である。また、製薬企業だけでなく、行政機関や医療機関、国民等さまざまなステークホルダーに対しても医療等情報の利活用の意義や価値について理解を深めるための活動も不可欠である。このような取り組みが進み、公的データベース等の利活用に関する共通認識が形成され、医療等情報の利活用が一層促進されていくことを期待している。

本稿が公的データベース等の利活用検討の一助となることを期待する。

-

1)医薬産業政策研究所、「公的データベース等の利活用に関する製薬企業調査報告①-利活用の可能性と課題-」、政策研ニュースNo.75(2025年7月)

-

2)

-

3)

-

4)

-

5)

-

6)

-

7)

-

8)

-

9)

-

10)

-

11)

-

12)

-

13)

-

14)

-

15)

-

16)

-

17)盛一享德、小児慢性特定疾病児童等データベースの概要、保健医療科学 2023 Vol.72 No.4 p.303-309

-

18)

-

19)

-

20)

-

21)

-

22)

-

23)