目で見る製薬産業 NDBオープンデータでみた糖尿病関連の特定健診データ・処方薬の推移

医薬産業政策研究所 主任研究員 椿原慎治

要約

- 2022年の「健康日本21(第二次)」の調査結果では、国内の糖尿病が強く疑われる者は増加傾向だが想定よりも少なく、血糖コントロール不良患者は減少傾向にあった。

- 日本透析医学会は近年糖尿病性腎症による透析導入の割合は減少傾向にあると公表している。

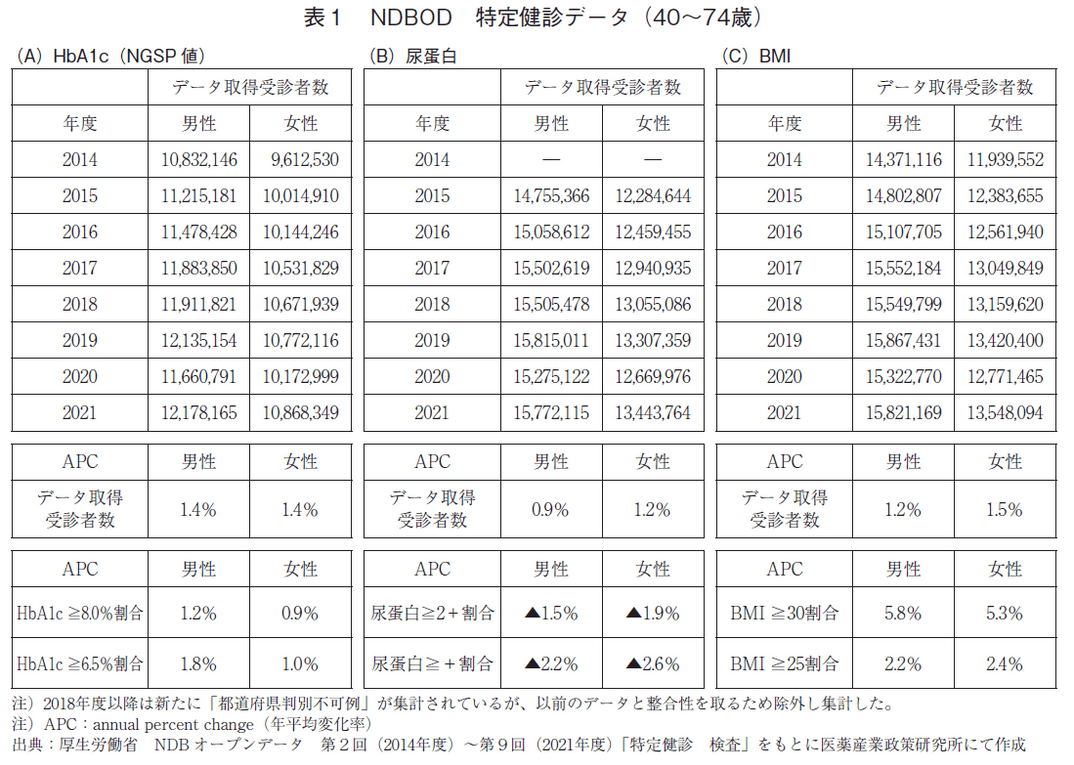

- これらの糖尿病疫学研究結果を受けて、2015~2022年度のNDBオープンデータから、HbA1c、尿蛋白、BMI高値群の割合推移と、糖尿病の病態、合併症に応じて学会が推奨する糖尿病用剤等の処方薬の割合推移を分析した。

- 特定健診受診者の割合分析の結果、HbA1c8%以上の割合は年約1%程度の増加、尿蛋白2+以上の割合は年約2%の減少、BMI30以上の割合は年約5%の増加であった。

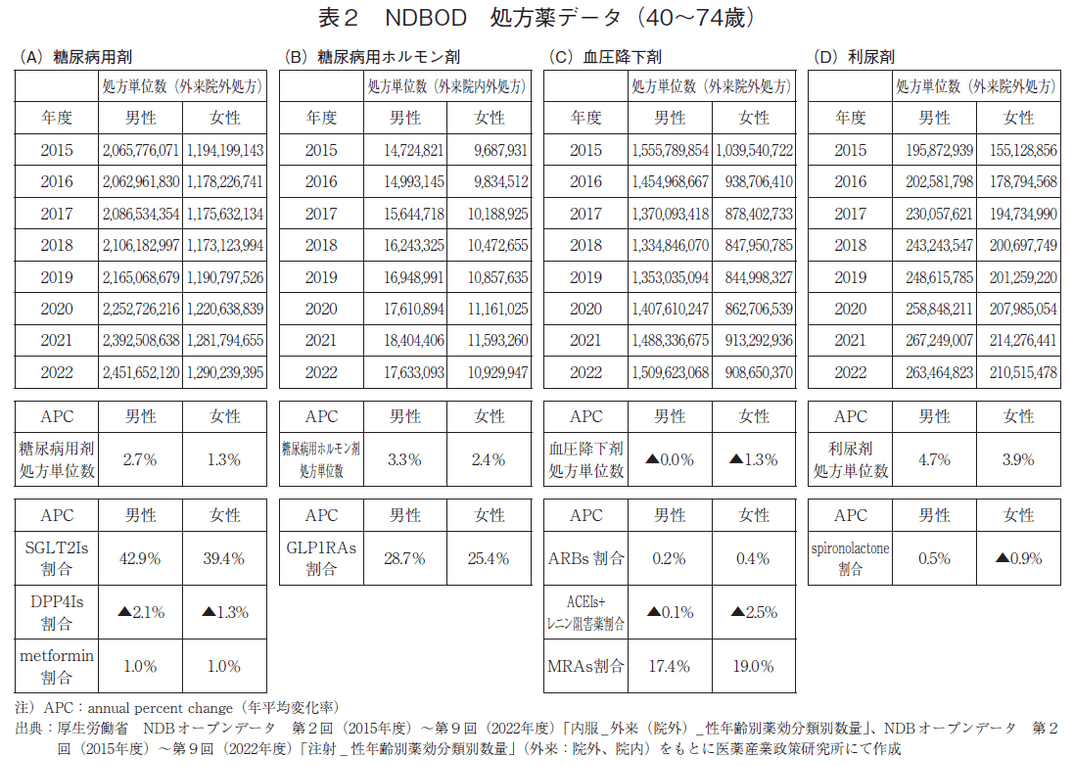

- 処方薬の割合分析の結果、日本糖尿病学会、日本腎臓病学会のガイドラインで糖尿病性腎症に推奨されているSGLT2阻害薬、GLP1受容体作動薬の増加が著しく、糖尿病性腎症による透析導入の減少との関係が示唆された。

- 上記両剤は、肥満を伴う2型糖尿病にも推奨されており、高度肥満の増加が示唆される中、今後の糖尿病用剤選択の傾向変化、処方動向をより注目する必要がある。

1.はじめに

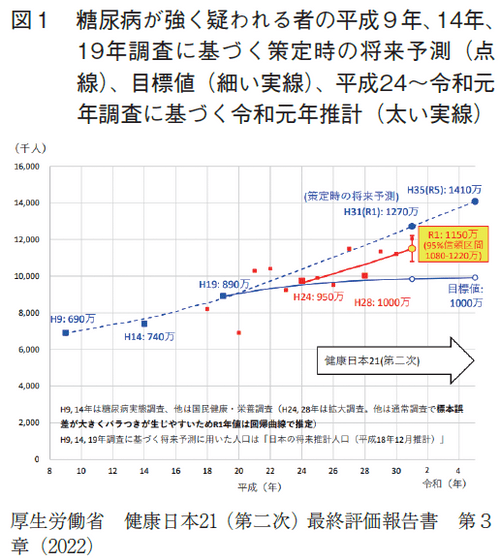

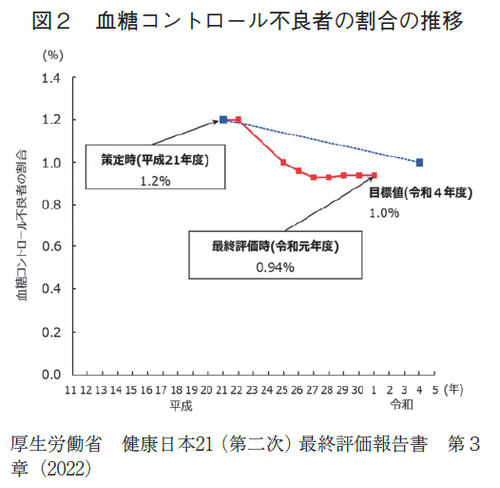

2022年に「健康日本21(第二次)」の最終評価報告書1)が厚生労働省より公表された。調査の最終評価年は2019年(令和元年)であり、「主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底に関する目標」の対象疾患である、がん、循環器疾患、糖尿病、COPDで目標達成度が検証された。糖尿病有病者数の推計は、これまで国民健康・栄養調査の大規模調査年に推計に基づき推計されてきたが、新型コロナウイルス感染症流行により2020、2021年の国民健康・栄養調査が中止となった。そのために2016年以降のデータ更新がなく評価困難と判定されたが、本来の推計方法の代替案として大規模調査年以外の年も含めた「国民健康・栄養調査」データを用い2019年の糖尿病有病者数を厚生労働科学研究において推計した結果、2019年の「糖尿病が強く疑われる者」の人数は約1,150万人と推計された(図1)。これは2019年の目標値である1,000万人と目標策定時の予測数値の1,270万人の中間を示し、改善傾向にはあるが目標とする数値への抑制は難しいという評価内容であった。対して、特定健診データにおける血糖コントロール不良者(HbA1c:JDS値≧8.0%、NGSP値≧8.4%)の割合は、2019年は0.94%と、2009年1.2%から改善し、2022年目標値である1.0%も下回っていると評価した(図2)。

また、同報告書1)では「メタボリックシンドローム該当者及び予備群」は2008年から2019年にかけて約100万人増加したと推計しており、糖尿病をはじめとする生活習慣病等の発症リスク保有者が増加していることが示された。

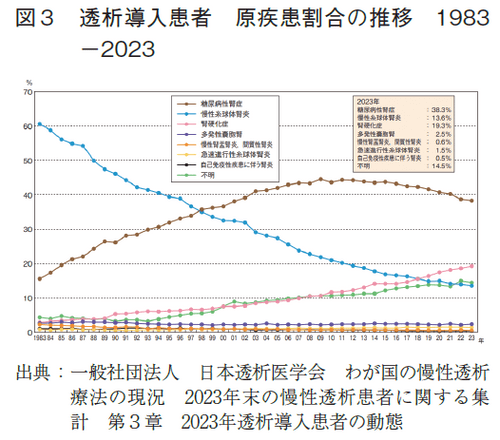

日本透析医学会は「わが国の慢性透析療法の現況」2)として、人工透析患者に関する情報を年次報告しており、健康日本21最終評価報告書もこれらのデータを引用している。2023年末の透析医学会の報告によると、透析患者数は2021年まで緩徐な増加であったが2023年は前年より3,966人減少し、新たに透析を導入した患者数は2008年まで経年増加であったが2009年以後は増減を繰り返し、2023年は前年より919人減少したとあった(2.4%減)。「透析導入患者の動態」では、透析導入の原疾患として「糖尿病性腎症」が38.3%と最も多く、次いで「腎硬化症」19.3%、「慢性糸球体腎炎」13.6%であった。近年では、腎硬化症による透析導入に持続的な増加が目立つ一方、1998年に糖尿病性腎症が透析導入の原疾患の第1位となって以来増加の一途であったが、2015年(43.7%)前後から減少に転じていた(図3)。

これらの疫学データを前提に、2015(第2回)~2022年度(第9回)のNDBオープンデータ(以下、NDBOD)3)を用い、①特定健康診査(以下、特定健診)データから、HbA1c、尿蛋白、BMIそれぞれの高値群の割合推移 ②処方薬データから、日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン2024(以下、糖尿病診療GL)」4)の“糖尿病性腎症”、“肥満を伴う糖尿病”に、また、日本腎臓学会「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023(以下、CKD診療GL)」5)の“糖尿病性腎臓病”に記載されている推奨薬、エビデンスを有する薬の処方割合の推移を提示し、疫学データが示す推移に関連しているか観察する。(BMI : body massindex、CKD:chronic kidney disease)

2.調査方法

NDBOD第2回~第9回を用い、男女40~74歳を対象とした「都道府県別性年齢階級別分布」の特定健診データから“HbA1c”、“尿蛋白”、“BMI”を年齢階級別に集計し、検査高値の受診者割合を算出した。処方薬数量は特定健診と同範囲の年齢階級別に、「内服_ 外来(院外)_ 性年齢別薬効分類別数量」から“糖尿病用剤”、“血圧降下剤”、“利尿剤”を集計、「注射_ 性年齢別薬効分類別数量 外来(院内)(院外)」から“その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)”のうち、インスリン、インスリンアナログ、GLP1受容体作動薬(以下、GLP1RAs)を集計し、ガイドライン推奨薬等の処方量割合を算出した。年平均変化率(annualpercent change:以下、APC)は引用資料6)に示されている計算方法である、各年度の数値を自然対数化し線形回帰直線を導き、その係数(m)の指数値(exp(m))を用いて100×((exp(m)-1)で算出した。

以下にNDBODの注意点を揚げる。① NDBODでは男女別、5歳毎にグループ化されており、各グループの処方薬数量の集計結果が1,000未満の場合は「-」で表示(1,000未満の箇所が1箇所の場合は1,000以上の最小値を全て「-」で表示)、各グループのレセプト数量の集計結果が10未満の場合は「-」で表示(10未満の箇所が1箇所の場合は10以上の最小値を全て「-」で表示)となっているため、年齢群の集計結果と総計とは一致しない。②第2回の特定健診データは2014年度、処方薬データは2015年度でありデータの取得年度に1年の齟齬がある。③尿蛋白は第3回から集計が始まっている。④特定健診データは2018年度以降新たに「都道府県判別不可例」が集計されているが、以前のデータと整合性を取るため除外し集計した。⑤第8回までは、処方薬は薬効分類別に処方数の上位100品目が記載されていたが、第9回では上位100品目・上位300品目・上位500品目が公表されたため、以前のデータと整合性を取るため、第9回は上位100品目までを集計対象とした。

3.結果

(1)特定健診データ

糖尿病の病勢進行のメルクマールとなる“HbA1c”高値4)、腎障害の病勢進行となる“尿蛋白”高値4)5)、糖尿病の発症・悪化リスクである“BMI”高値4)受診者の推移を、NDBODの特定健診データから40~74歳の各年齢階級で分析したグラフを示す。

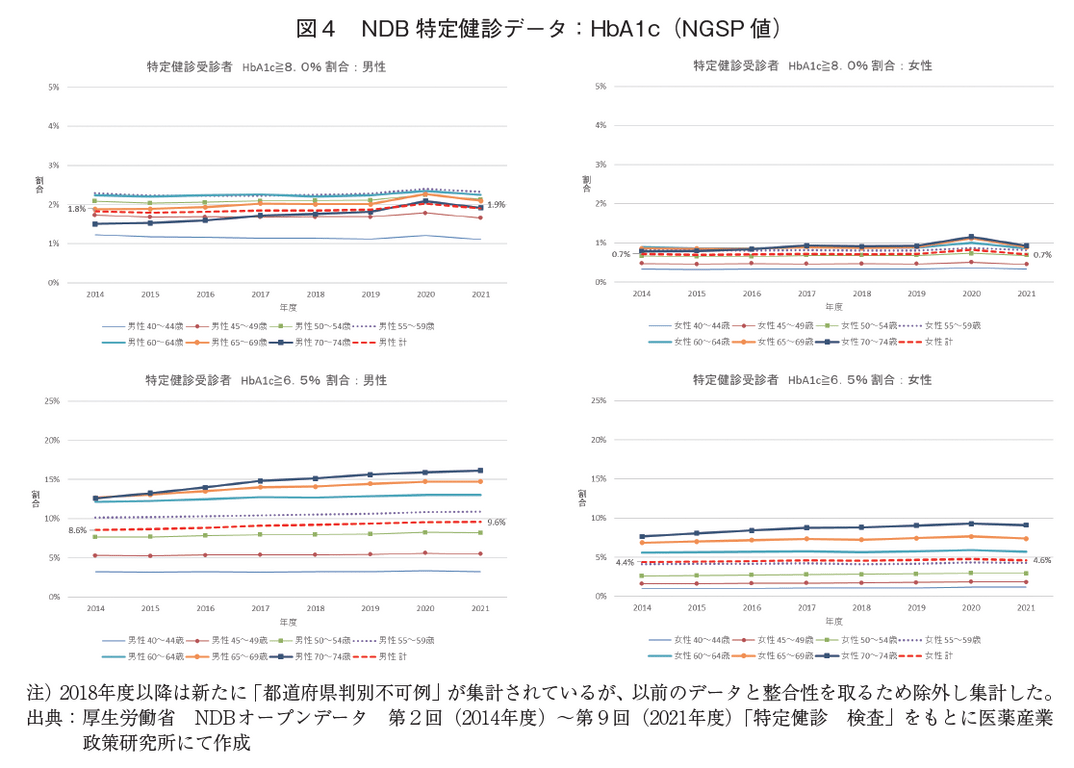

1.1 HbA1c(NGSP値)

巻末表1-Aに各年度のHbA1cデータを取得できた特定健診受診者数と各APCを示す。データ取得受診者数のAPCは男性計、女性計ともに1.4%であった。図4に示す通り、受診者のうちHbA1c≧8.0%の割合は、男性計で2014年度1.8%、2021年度1.9%であり、APCは1.2%であった。女性計では2014年度0.7%、2021年度0.7%であり、APCは0.9%であった。男女とも2020年度にHbA1c≧8.0%の割合に増加が認められ、特に65歳以上で顕著であった。HbA1c ≧6.5%の割合は、男性計で2014年度8.6%、2021年度9.6%であり、APCは1.8%であった。女性計では2014年度4.4%、2021年度4.6%であり、APCは1.0%であった。

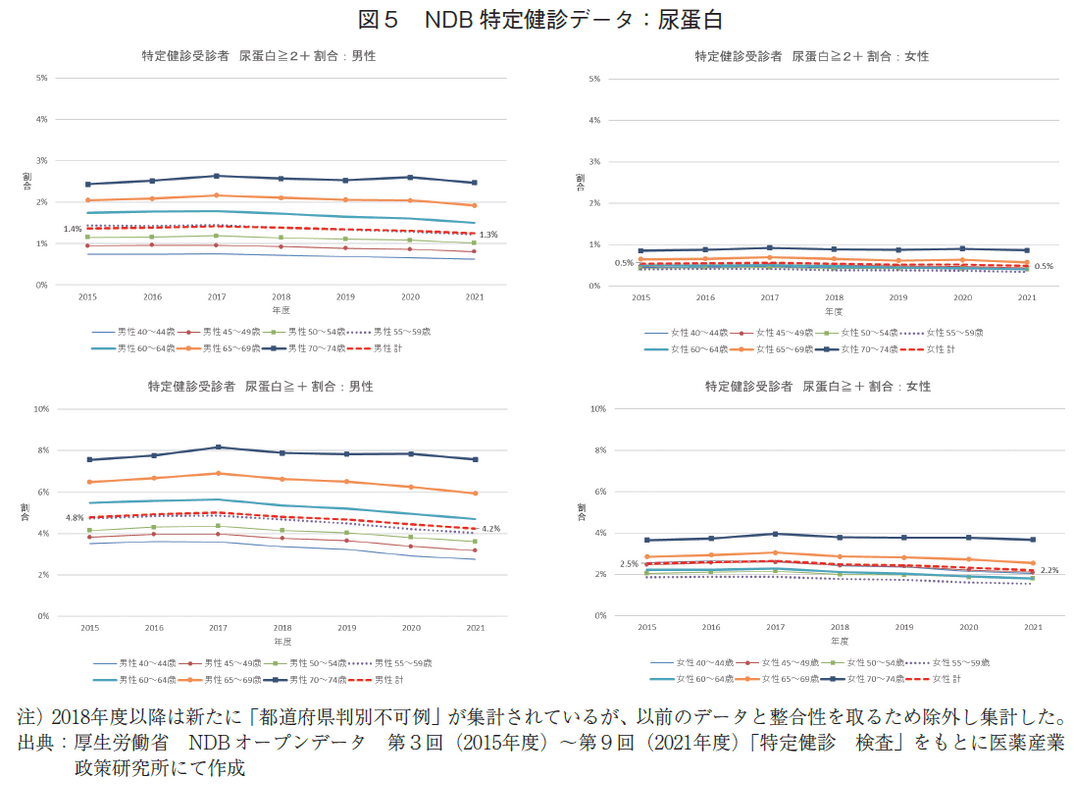

1.2 尿蛋白

巻末表1-Bに各年度の尿蛋白データを取得できた特定健診受診者数と各APCを示す。データ取得受診者数のAPCは男性計0.9%、女性計1.2%であった。図5に示す通り、受診者のうち尿蛋白≧2+の割合は、男性計で2014年度1.4%、2021年度1.3%であり、APCは▲1.5%であった。女性計では2014年度0.5%、2021年度0.5%であり、APCは▲1.9%であった。尿蛋白≧+の割合は、男性計で2014年度4.8%、2021年度4.2%であり、APCは▲2.2%であった。女性計では2014年度2.5%、2021年度2.2%であり、APCは▲2.6%であった。

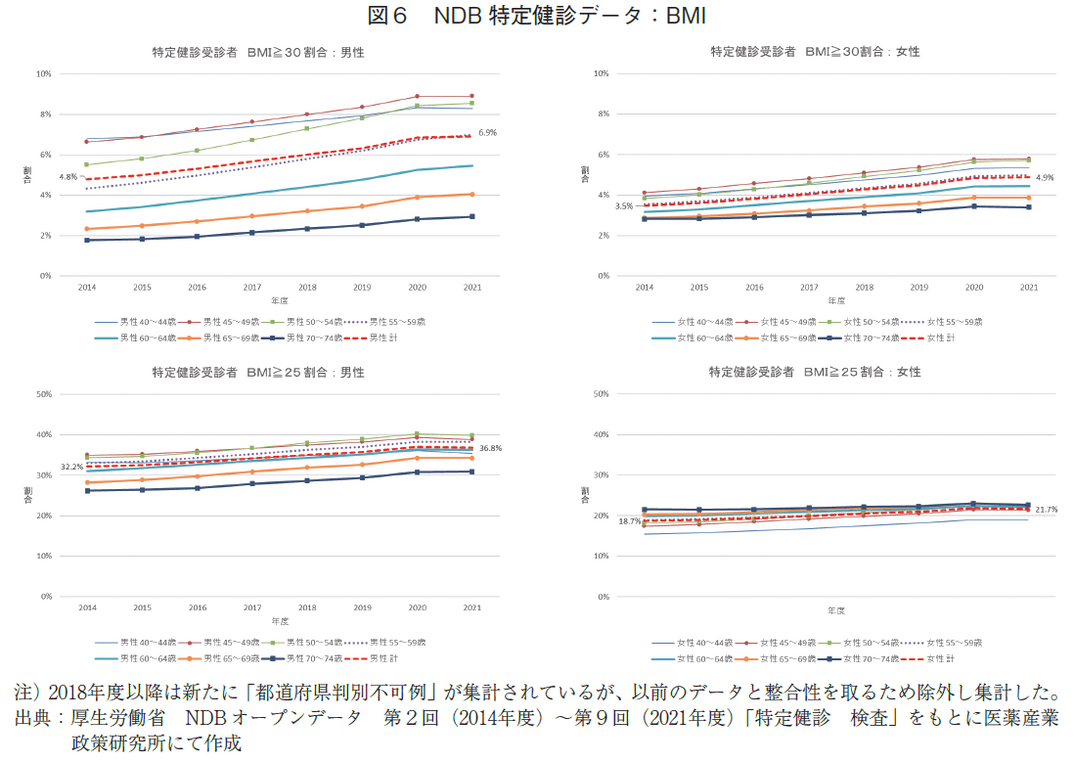

1.3 BMI(body mass index)

巻末表1-Cに各年度のBMIデータが取得できた特定健診受診者数と各APCを示す。データ取得受診者数のAPCは男性計1.2%、女性計1.5%であった。図6に示す通り、受診者のうちBMI≧30の割合は、男性計で2014年度4.8%、2021年度6.9%であり、APCは5.8%であった。女性計では2014年度3.5%、2021年度4.9%であり、APCは5.3%であった。BMI ≧25の割合は、男性計で2014年度32.2%、2021年度36.8%であり、APCは2.2%であった。女性計では2014年度18.7%、2021年度21.7%であり、APCは2.4%であった。

(2)処方薬

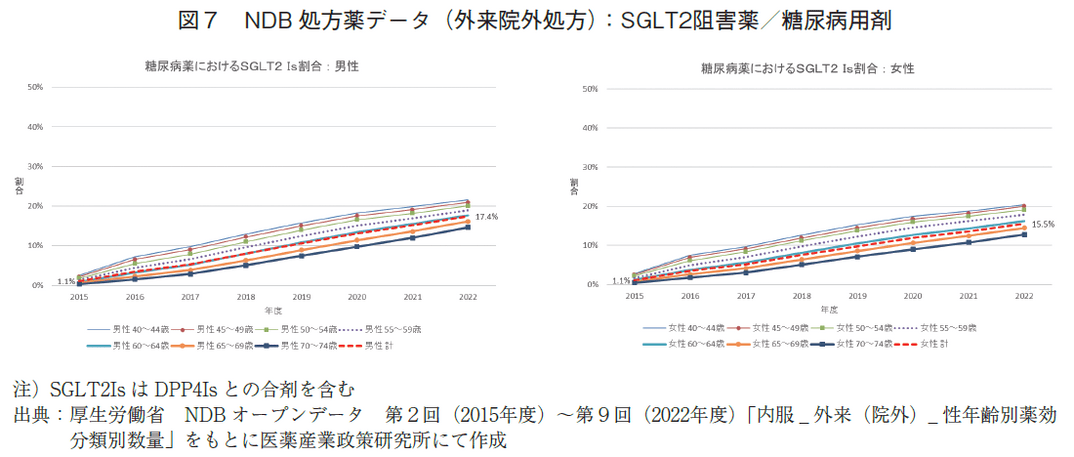

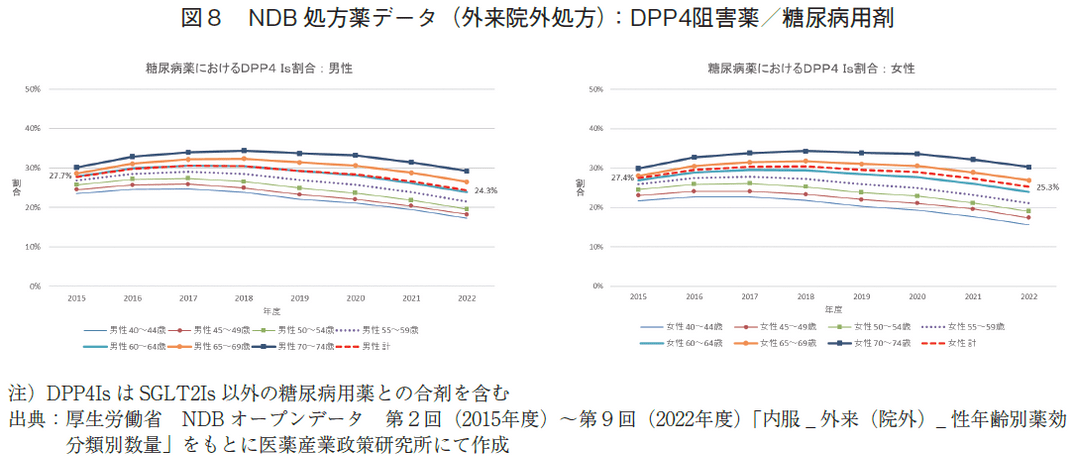

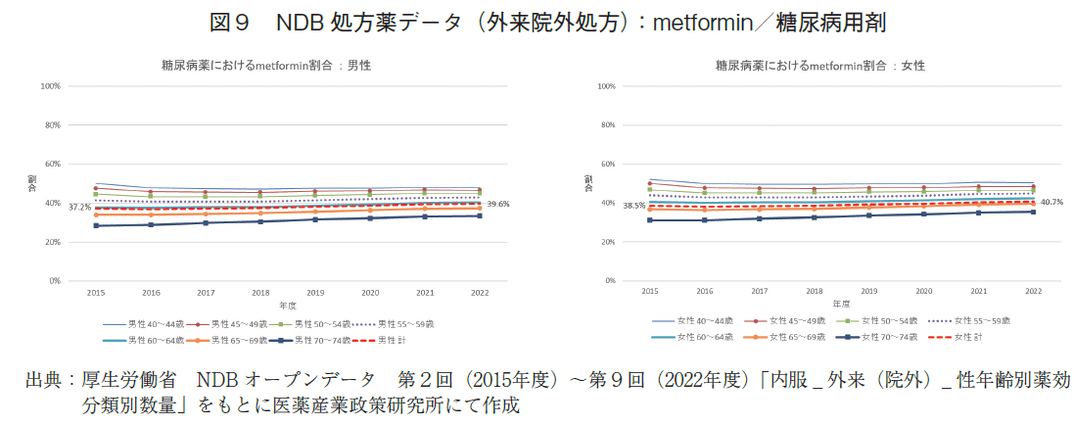

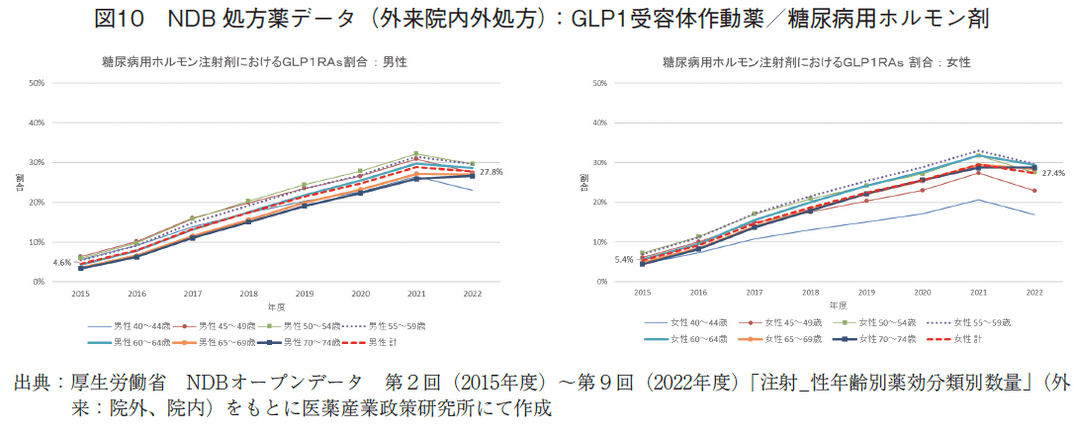

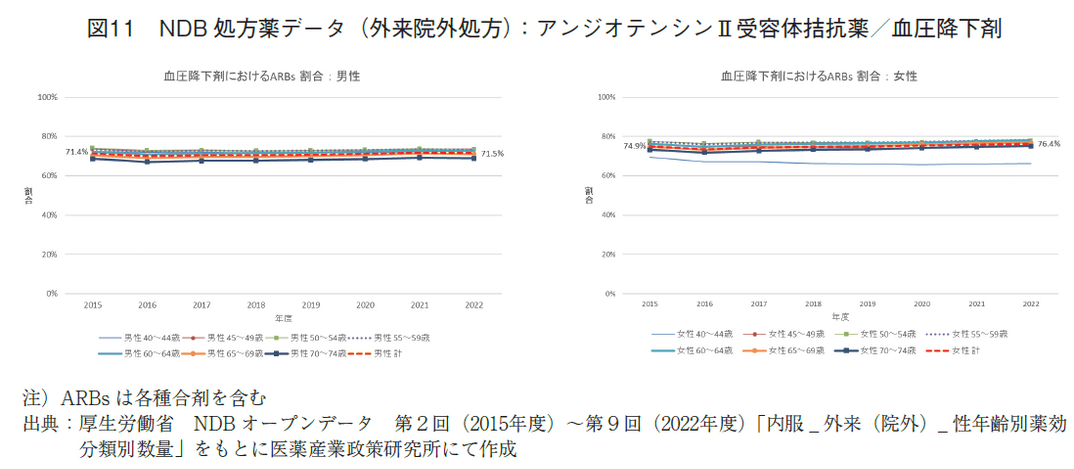

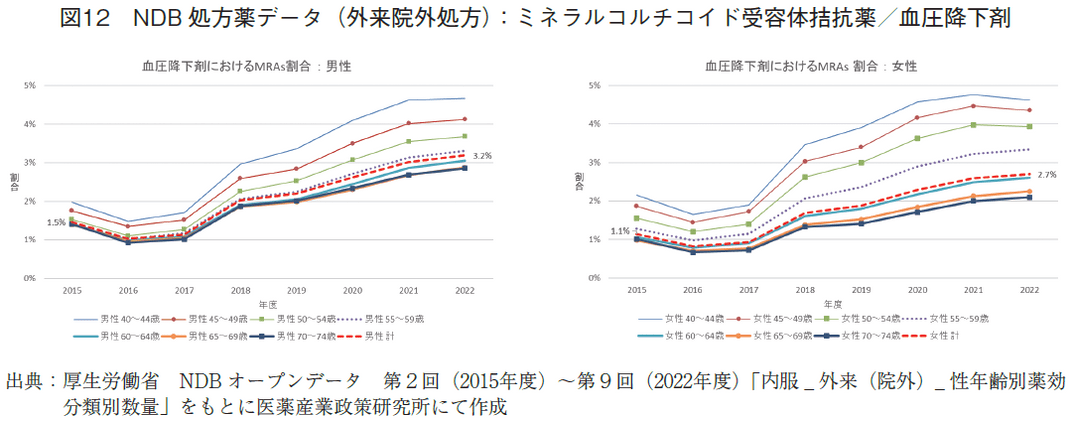

次に特定健診と同様、男女40~74歳を対象として糖尿病用剤の“SGLT2阻害薬(以下、SGLT2Is)”と“DPP4阻害薬(以下、DPP4Is)”、近年用量変更の承認を受けたmetformin、糖尿病用ホルモン剤の“GLP1RAs”、糖尿病性腎症の進行抑制に推奨されている“アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(以下、ARBs)”、“ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(以下、MRAs)”の処方量の割合推移をNDBODから分析したグラフを示す。

2.1 糖尿病用剤

巻末表2-Aに各年度の外来、院外処方の内服糖尿病用剤の処方単位数(上位100位以内品目、以下同)と各APCを示す。糖尿病用剤の処方単位数のAPCは、男性計2.7%、女性計1.3%であった。

図7は糖尿病用剤のうち、SGLT2Isの処方単位数割合の推移を40~74歳の各年齢階級別に示したグラフである。なおSGLT2IsにはDPP4Isとの合剤を含んでいる。男性計で2015年度1.1%、2022年度17.4%であり、APCは42.9%であった。女性計では2015年度1.1%、2022年度15.5%であり、APCは39.4%であった。次にDPP4Isをみると(図8)、DPP4Isの割合は男性計で2015年度27.7%、2022年度24.3%であり、APCは▲2.1%であった。女性計では2015年度27.4%、2022年度25.3%であり、APCは▲1.3%であった。なおDPP4IsにはSGLT2Is以外の糖尿用剤との合剤を含んでいる。同様にmetformin単剤をみると(図9)、その割合は男性計で2015年度37.2%、2022年度39.6%であり、APCは1.0%であった。女性計では2015年度38.5%、2022年度40.7%であり、APCは1.0%であった(表2-A)。

2.2 糖尿病用ホルモン剤

巻末表2-Bに各年度の外来、院内外処方の注射糖尿病用ホルモン剤の処方単位量と各APCを示す。糖尿病用ホルモン剤の処方単位量のAPCは、男性計3.3%、女性計2.4%であった。図10は糖尿病用ホルモン剤のうち、GLP1RAsの処方単位量割合の推移を40~74歳の各年齢階級別に示したグラフである。GLP1RAsの割合は男性計で2015年度4.6%、2022年度27.8%であり、APCは28.7%であった。女性計では2015年度5.4%、2022年度27.4%であり、APCは25.4%であった(表2-B)。

なお、唯一のGLP1RAs内服剤は2021年2月の発売であったが、2021年度の全規格の院外処方総量は約1,480万錠、2022年度は約6,230万錠であり、今後の処方量の変化が注目される。

2.3 血圧降下剤

外来、院外処方の内服血圧降下剤の処方単位数(巻末表2-C)は減少傾向であり女性にその傾向が強かった(男性計APC:▲0.0%、女性計APC:▲1.3%)。図11は血圧低下剤のうち、ARBsの処方単位数割合の40~74歳の各年齢階級別に示したグラフである。なおARBsには利尿剤、Ca拮抗剤との合剤を含んでいる。男女とも約70%以上を占めており、割合に僅かな増加がみられた(男性計APC : 0.2%、女性計APC : 0.4%)。同様にMRAsをみると(図12、表2-C)、男性計で2015年度1.5%、2022年度3.2%であり、APCは17.4%であった。女性計では2015年度1.1%、2022年度2.7%であり、APCは19.0%であった。参考までにアンジオテンシン変換酵素阻害剤(ACEIs)とレニン阻害薬計の割合は男性3.5%前後、女性2.5%前後で推移しAPCは負を示していた(表2-C)

2.4 利尿剤

外来、院外処方の内服利尿の処方単位数(巻末表2-D)は増加傾向であった(男性計APC:4.7%、女性計APC:3.9%)。利尿剤のうち、古典的MRAsであるspironolactoneの処方単位数の割合は男女とも20%前後で推移しており、女性が減少傾向であった(男性計APC:0.5%、女性計APC:▲0.9%)。(図なし)

4.まとめと考察

2022年の健康日本21の最終評価報告書では、糖尿病が強く疑われる者の推計は増加傾向ではあるが、予測を下回る数値であったとされ、糖尿病患者におけるコントロール不良の患者割合の増加は抑制されていたと報告された。また、日本透析医学会の2023年「わが国の慢性透析療法の現況」では透析導入の原疾患は依然として糖尿病性腎症が最も多いが、近年その割合は減少傾向にあると報告された。

このような疫学的背景を前提に、第一に40~74歳を対象に罹病の有無を問わず生活習慣病予防、早期発見、早期治療を目的としてメタボリックシンドローム因子を重視する特定健診結果を集計したNDBオープンデータを用い、HbA1c高値例、尿蛋白高値例、BMI高値例の割合の経年的な変化を観察した結果から若干の考察をした。

HbA1c高値について

2014~2021年度の間で、HbA1cのNGSP値6.5%以上の割合のAPC、すなわち年平均変化率は男性計1.8%、女性計1.0%であったが、NGSP値8.0%以上の割合のAPCは男女1%前後であり、糖尿病が強く疑われる者は増加しているが、血糖コントロール不良例の増加は抑制しているという健康日本21データを反映しているものと推察された。血糖コントロール不良者の抑制は医師と専門医療者による診断・治療・患者指導の尽力に加え、患者のリテラシー向上も要因として考えられる。医薬品の貢献としては、本稿で取り上げた2010年以降に大きく普及した新規機序の糖尿病用剤の影響もあると考えられる。ただし男女ともに高齢群においてHbA1cが6.5%以上の割合は顕著な増加を示していた(70~74歳APC:男性3.6%、女性2.6%)。これは糖尿病診療ガイドラインにおける高齢患者の状態カテゴリーに応じたHbA1c目標値4)の影響なのか、今後の変動に注目すべきであろう。

2020年度にNGSP値8.0%以上の割合が増加した理由について詳細を述べることはできないが、コロナ禍における糖尿病患者の受診控えに関する報告7)によると、2020年に通院が大きく減少した患者においてHbA1cの上昇が確認されたとしている。巻末表1に示したように特定健診受診者数も2020年度に減少していることが示された。2020年度の血糖コントロールの増悪とコロナ禍との関係分析については今後の研究に期待したい。

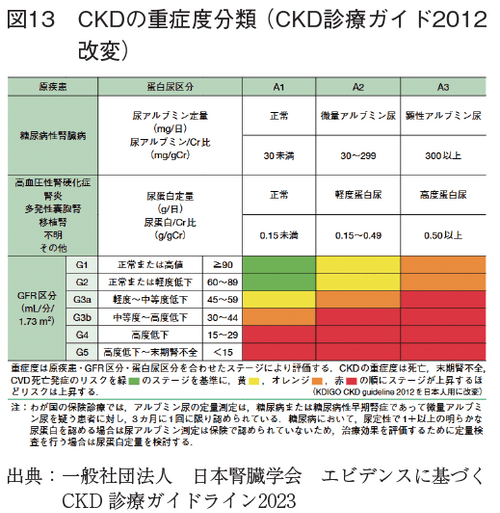

尿蛋白高値について

糖尿病診療GLでは、『日本人糖尿病患者における微量アルブミン尿の出現ならびに顕性アルブミン尿への進行、すなわち、尿中アルブミン排泄の増加が腎機能低下のリスクとなることは、多くのコホート研究・観察研究にて示されている』4)としており、CKD診療GLでは、『蛋白尿・アルブミン尿は末期腎不全、CVD死亡、全死亡など重篤なイベントの強力なリスク因子であり、重要なCKD診断項目の1つである。CKDの診断および重症度判定時に蛋白尿もしくはアルブミン尿の評価は必須である』5)とし評価基準を示している(図13)。

NDBODからは、2014~2021年度の間で、尿蛋白2+以上、尿蛋白+以上の受診者割合のAPCは、男女ともいずれの群も減少しており、透析導入患者の減少との関係が推察された。ただし70~74歳の男女受診者で2+以上、+以上ともにその割合が高く、推移に大きな変化を認めない点を考えると、透析導入者の高齢化2)との関係が示唆された(70~74歳、尿蛋白2+割合のAPC:男性0.2%、女性0.1%、+割合のAPC:男性▲0.0%、女性▲0.0%)。

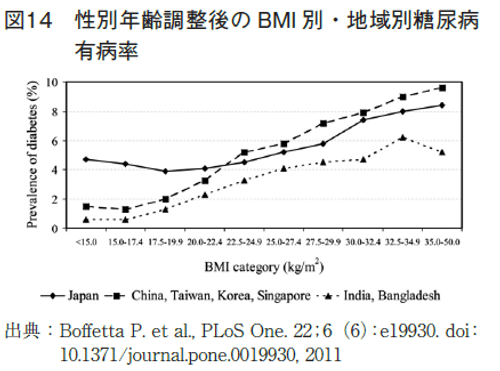

BMI高値について

2011年に日本を含むアジア諸国18コホートで募集された90万人以上を対象としたBMIと糖尿病との関連性を横断的に分析した研究結果8)が公表され、研究対象集団のすべてのコホートおよびすべてのサブグループで、BMIと糖尿病有病率に正の相関を示したことが報告された(図14)。糖尿病診療GLでは、『BMI25以上の肥満、特に内臓脂肪型肥満は、糖尿病の発症と病態の進行・悪化を助長する重要な因子である。肥満を伴う糖尿病は肥満症であり、二次性肥満の検索とともに、第一に減量による代謝改善を図る』4)としている。

NDBODでみた2014~2021年度のBMI高値割合のAPCは、男女とも25以上、30以上で正を示していた。特に30以上で大きなAPCが示され、今後、糖尿病発症・進行リスクの高まる高度肥満は、特に中年期において顕著な増加が懸念される(50~54歳、BMI ≧30割合のAPC:男性7.0%、女性6.3%)。

第二に、診療ガイドラインで病態に応じて推奨される糖尿病関連薬の処方変化について観察した結果から若干の考察をした。

糖尿病性腎症への推奨糖尿病用剤

2024年版の糖尿病診療GLではアルブミン尿のある糖尿病性腎症を有する患者、2023年度版のCKD診療GLでは糖尿病性腎臓病を有する患者に対する糖尿病用薬として新たにSGLT2Isを推奨している4)5)。また糖尿病診療GLでは、2型糖尿病患者の腎症の進行抑制に対して新たにGLP1RAsを推奨している4)。なお両学会は糖尿病性腎症について、2018年に蛋白尿(アルブミン尿)の出現と増加の後に腎機能が低下する典型例である「糖尿病性腎症」と、アルブミン尿の増加がないにもかかわらず腎機能が低下する糖尿病状態に関連する腎疾患とを含めて「糖尿病性腎臓病もしくは糖尿病関連腎臓病(diabetic kidney disease:DKD)」という概念で定義しており、CKD診療GLではDKDでの表記で統一している。

2015~2022年度のNDBODの分析から、SGLT2Isの糖尿病剤に占める数量割合は2022年度には15~17%を占め、数量割合のAPCすなわち年平均変化率は男女とも約40%と大きな成長が示された。糖尿病ホルモン剤におけるGLP1RAsの占める数量割合は、年平均25~29%の範囲で増加がみられ、2022年度には男女とも27%を超えていた。SGLT2Is、GLP1RAsの腎保護効果エビデンスの詳細については各ガイドライン4)5)を参照して頂きたいが、一例としてSGLT2IsのDAPA-CKD試験では、複合プライマリーエンドポイント(eGFR50%以上の低下+末期腎不全+腎イベント死+心血管イベント死)において、対照群に比して相対リスク39%の低下を示し、末期腎不全(eGFR <15ml/min/1.73m2+透析導入+腎移植)でも36%のリスク低下を示したとあり9)、先述の通り、糖尿病診療における早期発見と栄養・生活指導に対する医療者および各専門職の方々の努力と進歩に加え、糖尿病用剤の進化も糖尿病性腎症を原疾患とする透析導入の減少に寄与している可能性が推察された。

糖尿病性腎症への推奨血圧降下剤等

両ガイドラインでは糖尿病性腎症に対し、血圧降下剤として長らくACEIsとARBsが推奨されてきたが、アルブミン尿を有する患者には新たにMRAsが推奨薬に加わった4)5)。特に糖尿病診療GLでは、2022年に発売された新規MRAsのfinerenoneを推奨しているが、NDBODにはまだ処方量が反映されていなかった。血圧降下剤におけるMRAsの数量割合は2022年度で男女とも約3%程度だが、その割合は2015~2022年度の間で年平均17~19%で増加しており、今後継続して処方量の増加が推察される。また、利尿剤における古典的MRAsのspironolactoneの数量割合は約20%で推移し大きな経年変化はないが、利尿剤全体の処方量は年平均4%前後で増加していた。本稿では分析できておらず、改めてその機会を検討したいが、高齢化によって近年心不全患者の急増が推定されており10)、またCKD診療GLで体液過剰CKD例に対してはループ利尿剤の処方を提案5)していることも増加に影響している可能性がある。

肥満を伴う糖尿病への推奨糖尿病用剤

糖尿病診療GLでは、肥満2型糖尿病への薬物治療として、SGLT2Is、GLP1RAsを推奨している4)。SGLT2Isは近位尿細管での糖の再吸収を阻害し、糖の尿排泄を促進することで体重を減少させると考えられており、GLP1RAsは膵臓GLP1受容体に作用しインスリン分泌を促進し糖代謝を活性化するとともに食欲抑制作用もあり、周知の通り、体重の著明な減少が認められたことから欧米では先行して肥満症治療剤としてリポジショニングされている。先述同様、各薬剤のエビデンスの詳細は糖尿病診療GL3)を参照して頂きたいが、SGLT2Isは尿糖排泄による体重減少作用に加えて利尿作用があるため体液量を減少、血圧を低下させる作用もあり、腎臓や脳の細動脈障害、MACE(major adverse cardiovascular events)の発症抑制、心不全の増悪抑制が臨床試験の結果から認められ、慢性心不全、CKDの適応を取得した製品もある。GLP1RAsも同様にMACE、複合腎イベントの発症抑制が臨床試験とメタ解析で認められている。また、僅かであるが有意な体重減少のエビデンスのある糖尿病用剤としてmetforminを掲げている。

NDBOD特定健診の推移からみて、将来もBMI高値者の割合の増加が懸念され、糖尿病発症の増加に繋がる可能性も考えられる。現在、抗肥満作用のある糖尿病用剤は増加しているが、それ以上に糖尿病予備軍が増加することも考えられ、今以上に抗肥満作用のある糖尿病用剤のニーズが大きくなる可能性が高い。しかし需要が増加するとはいえ、医薬品は適正使用の順守が必須であり決して安易に使用されてはならない。GLP1RAsでは2023年12月に日本糖尿病学会から「美容・痩身・ダイエット目的での適応外使用」に対する注意喚起が発出11)され、その後販売企業からも発出12)された。2024年5月には日本糖尿病学会はDPP4Isを含めたインクレチン関連薬の勧告を全面改訂し、「サルコペニア・フレイルのリスクの高い高齢者」への使用等に対する注意喚起を発出13)、SGLT2Isでは2024年12月に「ケトアシドーシスの遷延」に関する使用上の注意の改訂指示がPMDAより発出14)された。

近年、肥満と肥満が間接的に影響する睡眠障害、睡眠時無呼吸は糖尿病、高血圧の罹患と連関しているとした国内最大規模のコホート研究が公表 15)され、糖尿病や高血圧の増悪抑止には減量や睡眠障害治療の重要性が示唆されている。抗肥満作用、腎保護作用が改善された糖尿病用剤は、腎イベント、MACEの減少が期待できる反面、安全かつ効果的、効率的な治療にすべく適切な患者に適正に使用されるように、医療者のみならず製薬産業としてもその処方動向を注視していくことが極めて重要と考える。

5.おわりに

最近、国内の健康保険コホートデータを用いた糖尿病用剤の比較研究が2編公表された16)17)。臨床試験の結果とは異なる箇所もあるが、両編とも実臨床における医療の効率化に着目した研究であり、今後このような切り口での医療技術のリアルワールドデータ分析の数は増えてくるであろう。2型糖尿病の発症は複数の遺伝的要因に加えて、過食・運動不足といった生活習慣と環境因子の影響が大きい4)とされるため、高度肥満等、特定健診結果と指導・治療レセプトをリンクさせることで特定健診の効果の評価に繋げることができる。更に薬剤等の医療技術の効果評価、特に慢性疾患のアウトカムに対する医療技術評価には中長期なデータが必要となるため、発症予防と治療効果の評価や改善策の検討においてNDBデータは臨床試験を補完する余地が大きく、今後更に重要度が増すと思われる。そしてNDBデータの利活用の促進は、医療技術の使用実態の透明化と適正使用の推進においても大いに役立つであろう。

2024年12月に内閣府は、規制改革推進会議による「規制改革推進に関する中間答申」18)を公表した。この答申では「医療等データの利活用法制等の整備」として、NDBをはじめとする国が保有する11の医療等の「公的データベース」の情報に加えて、次世代医療基盤法の認定事業者が保有する「認定データベース」の情報を2025年内に仮名化連結し解析可能な環境に整備することを決定した。蓄積された医療データは国民の健康に寄与する貴重な財産である。医療ビッグデータが患者・国民全体のメリットとして還元されるためにも、医療技術評価に精確性をもたらし、次世代の医療技術開発に繋げるデータ分析環境は速やかに構築されることが望まれる。そのためにも悉皆性のあるNDBがプラットフォームとなり、健康/介護保険データ、電子カルテデータ、国立の医療機関と医/薬学会が集積する各種の健康/医療/医療技術データ、政府統計等とが連結され、質の高いリアルワールドデータが医療者、研究者、ヘルスケア関連産業に幅広く利用されることを大いに期待する。

-

1)

-

2)

-

3)

-

4)

-

5)

-

6)

-

7)

-

8)

-

9)

-

10)

-

11)

-

12)

-

13)

-

14)

-

15)

-

16)

-

17)

-

18)