Points of View 製薬企業ニュースリリースに見る最近の医療情報利活用の動向

医薬産業政策研究所 主任研究員 富樫満里子

要約

- 製薬企業による医療情報の活用事例について、世界及び日本における医薬品事業売上上位20社(2023年度)1)を対象に、2019~2023年度に公表されたニュースリリースを調査した。

- 主に医療情報は医療機関やデータベースプロバイダから入手されていたが、国内大手企業では診察時だけでなくデジタルデバイスを用いて患者の日常生活上の情報(以下、日常生活データ)を取得し利用する研究が目立ち、一方で、世界大手企業では、複数国のデータを統合して利用する研究が多く認められた。

- 利用される主なデータの種別は、診療データ、診療報酬データ、健康情報、ゲノム情報及び日常生活データであり、単一の種類の情報だけでなく、複数種類の情報を組み合わせて分析・研究されていた。

- 研究の目的は診断・治療・管理ソリューション、有効性・安全性監視、疾患分析が主であったが、国内と外国大手企業では利用目的の傾向に差が認められた。

- 現在の日本の研究では、これまで主に活用対象とされてきた医療情報(診療データや診療報酬データなど)の範囲を超えた日常生活データや健康情報などの必要性が窺われ、これら複数種の情報、更に海外データ等との相互連携を見据えた体系の構築が、製薬企業における医療情報の利活用を促進するキーとなると考えられた。

1. はじめに

医療情報の利活用は製薬企業にとって経営のスピードを上げ国際競争力を高めるための重要な戦略的ツールとなりつつあり、その利用目的は多岐にわたる。例えば、患者の健康状態や過去の医療情報を活用して臨床試験のデザインや実施における参考情報として活用したり、特定の疾患や治療法に関する洞察を得て、新薬開発や既存製品の改善につなげたり、市場動向や患者のニーズに合わせた製品開発やマーケティング戦略の策定に利用することも可能である。更に、医療機関とのパートナーシップを通じて、リアルタイムでのデータ収集や医療の品質改善に貢献することもある。医療情報に関して、過去数年の間には法制面においても個人情報保護法の改正により匿名加工情報の仕組み(2017年5月施行)及び仮名化工情報の仕組み(2022年4月施行)2)が設けられ、また、次世代医療基盤法の制定(2018年5月施行)、更には仮名加工医療情報が創設(2024年4月施行)3)されてきた。また、製造販売後データベース調査や医薬品安全性監視における様々な情報収集に活用するための規制変更も行われ、事例提供4)などによる周知活動も進められており、製薬企業が医療情報を利活用できる環境が整えられつつある。

本稿では、製薬企業による医療情報の利活用の現状に焦点を当て、その具体的な活用事例について調査を行った。製薬企業が医療情報をどのように収集、分析し、活用しているかを明らかにするとともに、今後の日本における医療情報利用に際して予測される課題を整理する。医療情報に関する環境整備が急がれる現在において、製薬企業が公表している情報から医療情報利活用の実際の事例を提示することで、製薬企業の視点から見た医療情報利活用の今後の展望を明らかにし、多様なステークホルダー間での共通理解を深めることを目的とする。

2. 調査方法

公開情報から製薬企業における最新の医療情報利活用の状況を調査するため、世界及び日本における医薬品事業売上の各上位20社(2023年度)を大手企業と定義し、本社事業所所在国のホームページに掲載されている2019~2023年度に公表されたニュースリリースを精査した。そのうち、医療情報を利用した研究(試験)を報告したニュースリリースを調査の対象として抽出し、研究等の実施場所(国内、海外の別)、データ取得国、データ提供元、データ種別及び目的について整理した。ただし、学会発表の概要報告を目的としたニュースリリースで、利用したデータ種別やデータ元が不明瞭である情報については除外した。また、承認申請のために実施された臨床試験を継続して長期安全性等を実施し、リアルワールドデータとして公表していると判断されたものも抽出から除外とした。医療情報の入手先は政策研ニュースNo.72において整理された分類5)を用いてカウントし、データ種別の医療情報については、詳細の種別が記載され把握できたもののみ、更に種別を分類し整理した。

3. 結果

3-1 ニュースリリース抽出件数とデータ取得国

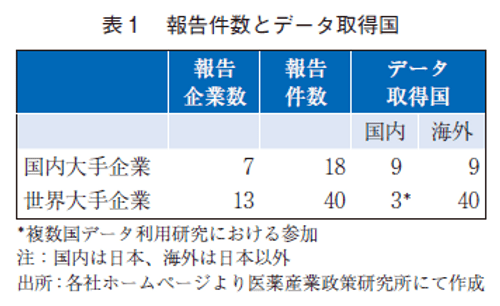

表1にニュースリリースを抽出した企業数、報告件数及びその研究のデータ取得国を示した。

調査の結果、該当するニュースリリースは国内大手企業で7社18件、世界大手企業で13社40件抽出された。ニュースリリースの利用目的が企業ごとに異なっていることから、以下に紹介する抽出事例に対する分析は、網羅的に研究を抽出することができていない可能性があり、その正確な頻度や傾向に偏りがある可能性を考慮する必要がある。

世界大手企業では、順位に因らず一定のニュースの抽出ができたが、国内大手企業の報告は18件中6件の報告が同一企業から抽出されており、また、上位12社からの抽出となっており、積極的に医療情報活用を推進している国内大手企業は限定的である可能性が考えられた。

国内大手企業では海外データを利用したものが18件中9件含まれていた。うち7件は米国を含んでおり、3件は複数国のデータを利用していた。海外データを利用した研究の目的としては、対象疾患への治療製剤投与による重篤な有害事象及び感染症の可能性をレトロスペクティブに調査するもの、疾患分野の臨床試験デザインや施設選定、症状評価尺度研究などを目的としたレジストリ研究、健康情報を用いた疾患有病率と睡眠への影響調査、対象疾患の予測・予防・管理・治療に関する課題解決のためのデータ創出とデジタルソリューション開発などがあった。1つ目に述べたレトロスペクティブ調査については、複数国に跨る42医療機関から1,000名以上の特定疾患患者データを収集したもので、このような海外との医療情報の連携、取扱いは現在の日本において議論が進んでいない部分である。また、他の事例では、健康情報の利用、オンライン調査やデジタルデバイスを用いて前向きに取得した新たな情報と既に蓄積のある医療データ等の組み合わせ解析を行っており、国内での各種情報連携、組み合わせ解析の困難さがこれらの研究を国内で実施していない理由の一部として考えられる。

一方、世界大手企業はすべて海外データ中心の利用であり、複数国のデータを利用するものが多く、このうち、日本のデータを含むものは3件認められた。具体的には、高カリウム血症の治療・管理の現状と臨床的意義をグローバルに調査する研究、炎症性腸疾患患者の経験(精神的負担、障壁、介護ケアの経験及び医療関係者とのコミュニケーション方法)を調査し、疾患理解を促進するための研究、そして特定の非小細胞肺がん患者に対して初回治療のアファチニブに続いてオシメルチニブを投与する治療法を評価したレトロスペクティブ観察研究であった。情報は各企業の本社事業所所在国に限らず、その他の国のデータを利用(17/40件、複数国のデータ利用は13/17件)している研究も多く認められた。このことは、それら企業において日本人情報なしでの意思決定がなされる可能性が高いことを示すものでもあり、日本の製薬産業における国際連携の機会を拡大するためにも国内医療情報の利用促進の先に、海外情報との連携を見据えた医療情報基盤を構築する必要があり、また、課題といえる。

3-2 医療情報の入手先

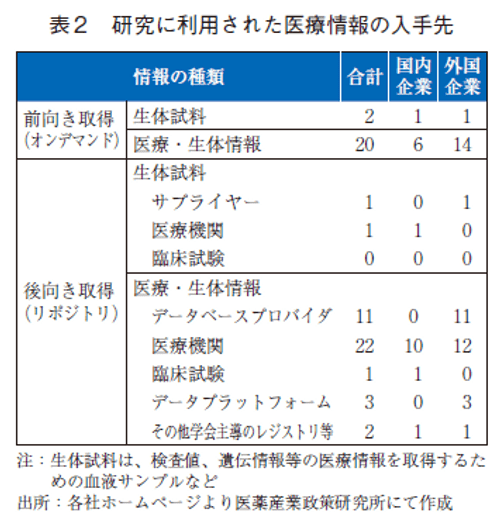

医療情報の入手先分類結果を表2に示した。主な入手先は後向きに取得された情報に分類される医療機関由来の医療情報が22件(国内大手企業10件、世界大手企業12件)で最多で、次に前向きに取得された医療・生体情報が20件(国内大手企業6件、世界大手企業14件)、データベースプロバイダからの医療情報11件(国内大手企業0件、世界大手企業11件)であった。

今回抽出したニュースリリース中の限定された条件下ではあるが、国内、世界大手企業ともに医療機関由来の医療情報の利用が多く認められ、これらを研究に利用するニーズは高く、利用しやすいルートであると考えられた。

世界大手企業では前向きにデータを取得する研究は14件であったが、デジタルデバイスを利用しているものは1件のみであり、多くの研究は診療における医療情報収集による臨床研究が占めていた。一方、国内大手企業では、デジタルデバイスで前向きに取得する日常生活上の情報(バイタル、活動量や睡眠状態等)が5件、オンラインアンケート調査による疾患特異的情報1件となっており、取得した日常生活上のデータは各種疾患の予測、予防、管理、治療に関する分析・研究や精密医療・個別化ヘルスケアを研究することを目的として利用されていた。

前向きに取得した情報は国内大手企業では2件を国内で、2件は米国、1件は米国と英国、更に1件は中国から取得していたが、外国大手企業は14件中9件を複数国から取得していた。

3-3 データの種別

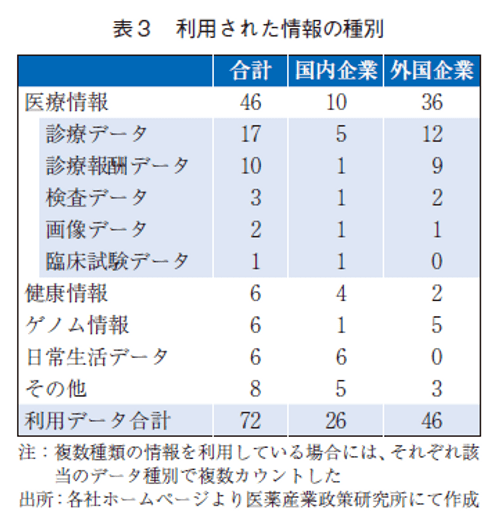

抽出した研究で実際に利用されていたデータの種別は表3に示す通り、医療情報46件(国内大手企業10件、世界大手企業36件)の他、健康情報、ゲノム情報及び日常生活データがそれぞれ6件(健康情報:国内大手企業4件、世界大手企業2件、ゲノム情報:国内大手企業1件、世界大手企業5件、日常生活データ:国内大手企業6件、世界大手企業0件)であった。医療情報の内訳は診療データが17件(国内大手企業5件、世界大手企業12件)と多数を占め、診療報酬データも10件(国内大手企業1件、世界大手企業9件)の利用があった。

表3の利用データ合計に示したように国内大手企業では18件の研究で26件のデータが、また、世界大手企業では40件の研究で46件のデータが利用されており、1つの研究に利用された医療情報は、単一の種類の情報だけでなく、複数種類の情報を組み合わせて分析されているものが含まれる。前向きに新たな情報を取得しながら、既存の診療データやアンケート調査を組み合わせたり、ゲノム情報と診療情報、画像情報等を組み合わせたりと様々なパターンがある。具体的には、睡眠状態、心拍、活動量などの生活習慣データを取得、蓄積し、既に取得している診療データと合わせて解析することで、生活習慣や環境要因を軸とした精密医療や個別化ヘルスケアの実現を目指した研究、一般住民の全ゲノムリファレンスパネルの充実を図り、日本人集団に特徴的な遺伝子型の発見、ゲノム情報と健康、医療情報の統合的解析による新薬・治療法の研究開発など、各種データ連携によるさまざまなデータ利活用が行われている。

診療報酬データの利用報告は世界大手企業での利用が多い。海外データの利用報告事例としては、診療報酬内の処方データに基づき、疾患のペイシェントジャーニーを分析・可視化したり、治療パターン、服薬アドヒアランスや、臨床転帰を検討する研究が複数みられた。

医療情報だけでなく、健康情報(6件:国内大手企業4件、世界大手企業2件)や日常生活データ(6件:国内大手企業6件、世界大手企業0件)を利用して疾患分析・研究を行う取り組みが複数認められ、この事例は国内大手企業に多かった。健康情報はゲノムリファレンスパネルの拡充、健康情報と運動能力、特定疾患と生体関連因子、疾患と環境・ライフスタイル・遺伝的要因の関係性の研究などに利用されていた。

抽出した研究における疾患・分野は幅広く、また、特定の疾患に紐づかない研究も複数(7件)認められた。特に日本においてはがん領域での医療情報基盤整備が先行しているが、世界大手企業の研究では各企業の得意分野での活用も多く認められ、より幅広い疾患での研究が報告されており、医療情報の利活用の適用範囲は疾患を限定するものではないことが見て取れる。

3-4 研究・調査目的

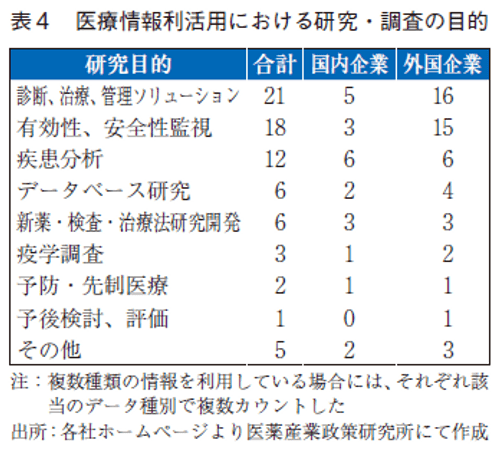

研究の目的としては診断・治療・管理ソリューション(21件:国内大手企業5件、世界大手企業16件)、有効性・安全性監視(18件:国内大手企業3件、世界大手企業15件)、疾患分析(12件:国内大手企業6件、世界大手企業6件)に用いられた事例が多く認められた。データベース研究に利用(6件:国内大手企業2件、世界大手企業4件)や新薬・検査・治療法研究開発(6件:国内大手企業3件、世界大手企業3件)も複数の報告が認められた。

国内と外国大手企業では利用目的の傾向に差が認められた。国内大手企業の報告では、疾患分析、診断・治療・管理ソリューションに利用される頻度が多いが、世界大手企業で多く認められた承認後の有効性、安全性監視を目的とする研究をニュースリリースとして報告しているものは少なかった。日本において、既に薬事規制上、安全性監視等でのリアルワールドデータの利用が可能であると認知されているところではあるが、市販後の有効性、安全性に関する情報のプロモーション利用は厳しく制限されており、国内でこの目的での医療情報利用メリットは限定的であることも背景として考慮する必要がある。一方で、世界大手企業においては、今回抽出から除外した学会発表の概要報告を目的としたニュースリリース中に、エビデンスジェネレーションを目的とした医療情報を利活用した研究報告が複数認められており、海外においてはこの目的における医療情報の利活用は更に進んでいるものと推測される。

4. 最近の医療情報利活用の現状からみる今後の課題と可能性に関する考察

今回、ニュースリリースで公表された医療情報の利活用にかかわる研究について調査した結果、国内大手企業における以下の特徴的な傾向、事例を認めた。

まず1つ目として、製薬企業における医療情報の利活用にかかわる研究の抽出は、世界大手企業では抽出した20社の順位に因らず報告を抽出することができたが、国内大手企業では上位社からの報告に絞られ、報告件数も世界大手企業からの報告の半数程度であった。このことはニュースリリースの利用目的が企業ごとに異なり、十分な研究を抽出できていない可能性がある一方で、日本における医療情報利活用の促進が滞っている状況を示唆しているとも捉えられる。現在、医療情報の利活用を推進するための各種施策が打たれているところであり、これらの効果に期待したい。

2つ目は、国内において前向きに医療情報を取得するケースが多く認められたことがあげられる。これまでに蓄積されてきている医療情報の範囲を超えた情報を必要としている可能性が窺われる。世界大手企業の検討からも、データの利活用ができる疾患分野は広く、各種領域における医療情報を取り扱う機関の拡大、あるいは前向きに取得するデータの取り込み利用を拡充することや、これら情報と既存情報、そして他機関が持つ情報との相互連携などの体制を構築し、促進していくことが今後求められていくと考えられる。

3つ目は日常生活データの利用が複数認められたことである。患者の状態を診察時だけでなく日常的に状態を把握、理解し、より適切で効率的な治療方針を検討することのみならず、健康情報から疾患予測を行ったり、疾患との関係を検討するなどの研究が報告されていたことから、今後は健康情報の利活用の必要性が増していくものと考えられる。

更に、今回の検討において国内のデータベース拡充を図る研究が見られたが、前向きに情報取得し、既存のデータと合わせて解析されていることからも、今後新たに習得し蓄積するデータを既存データと適切に紐づけできる適切な体制を構築する必要がある。

利用している情報の種類は、単独の情報だけでなく、多種類の情報あるいは複数国を組み合わせて分析・研究されているものが多く見られた。現在の日本では、公的データベース内及び民間レジストリ等とのアクセス性、個人情報保護など複数種のデータ連携を困難としている制度上の課題が多く存在し、このニーズを満たすことが難しい状況であることが推測される。国内の複数種類のデータ連携、あるいは、更に海外データとの連携を念頭に考え進めることで、よりフレキシブルな活用を実現できると考えられる。

5.おわりに

医療情報の利用においては、電子カルテの情報に加えゲノム情報やPersonal Health Recordの情報等も含めた健康医療情報を、患者自らが健康管理のために利用したり、医療現場で個別化医療に役立てる一次利用と、そこから蓄積されるデータを製薬企業が医薬品等の研究開発や安全性監視に役立てたり、政府が医療政策に活用する二次利用の両立が理想である。日本国内ではNational Databaseを中心とした各種公的データベースの連結やインフラ整備など、医療情報の活用を深化するための環境構築が進められ、制度面においてもこれら情報の薬事利用の機会創出が進みつつある。

本稿では、製薬企業における最近の医療情報の利用の動向、研究内容を把握する目的で、各社ニュースリリースを用いてその研究内容を確認、整理、分析した。各社ニュースリリースの利用目的等の影響も含め、抽出した情報には偏りがある可能性があり、結果の解釈に注意が必要であるが、医療情報利活用における現在の製薬企業の取り組みは多岐にわたっていることが確認できた。今回の結果からは、特に以下の方向性を認めた。まず、製薬企業は前向きな医療情報取得を含むデータの多様性と統合を重視し、疾患予測や治療の最適化に向けた日常生活データの活用を進めている。これにより、患者の個別化された医療アプローチが可能になると期待される。

また、各種データベースとの連携を行い、異なる情報源からのデータを統合してより包括的な分析を行うことに注力している。この取り組みは、既存のデータと新たな情報を結びつけることで、新たな治療法や医療の進展につながる可能性がある。

しかしながら、これらの取り組みにはいくつかの課題も見え隠れする。例えば、異なる情報源からのデータを統合する際のデータの品質や整合性の確保、プライバシー保護の課題、そしてデータの標準化に関する問題などが挙げられる。特に、国内に限定することなく海外データとの連携を視野に適切な利用を進めるためには、それぞれの国の法的規制や倫理的な枠組みの整備なども考慮していく必要が生じる。

今後、各種データの連携が製薬企業における医療情報の利活用を促進するひとつのキーとなると考えられ、より効果的な医療情報の利活用を進め、健康と医療の分野での革新を促進していくためにも、公的データベースのみならず、民間のレジストリとの連携、更には海外への拡大が検討されていくことを期待したい。

-

1)日本製薬工業協会、大手製薬企業の規模と業績、DATA BOOK 2024

-

2)個人情報保護委員会、2020年6月12日交付「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」

-

3)内閣府、2017年5月12日交付「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名化工医療情報に関する法律」

-

4)厚生労働省、2023年6月9日付事務連絡「医薬品安全性監視における医療情報データベースの活用とその事例」について

-

5)医薬産業政策研究所、がん領域における研究の試料・情報の入手経路、政策研ニュースNo.72(2024年7月)