Points of View 研究力から見た日本のアカデミアの現状

医薬産業政策研究所 統括研究員 伊藤 稔

医薬産業政策研究所 主任研究員 高橋洋介

医薬産業政策研究所 主任研究員 岡田法大

医薬産業政策研究所 主任研究員 森本 潔

医薬産業政策研究所 主任研究員 椿原慎治

要約

- 日本の創薬研究力の実態と課題を調査・研究する上で、アカデミアは創薬の出発点の役割を担っており、現時点で確認したアカデミアの現状を纏め報告する。調査に際しては文部科学省の公表資料やe-Stat掲載の統計等を活用した。

- 日本の論文数推移を、量的観点(全論文数)と質的観点(Top10%数・Top1%数:被引用度の高い論文数)から主要国1)と比較した所、1980~1990年代は伸長していたが、2000年代以降停滞し、特にTop10%数・Top1%数の世界ランク下落が続き、現在は主要国中7位であった。

- 研究力に影響すると思われる「ヒト」の現状を確認した所、2000年代以降のHC研究者数(研究者の人数)は増加していたが、国際比較可能なFTE研究者数(研究業務に専従した時間割合を勘案した研究者数)は、他国と異なり横這いから緩徐な減少傾向を示していた。研究活動に割ける時間割合の減少が原因と想定された。

- 優れた研究成果を挙げる上で重要な40歳未満の若手研究者数は、2010年以降減少傾向を示し、構成比は1971年から半数以下に減少していた。

- 研究力に影響すると思われる「カネ」の現状を確認した所、他の主要国が増加傾向あったのに対し、日本の研究開発費は2000年代以降ほぼ横這いで推移していた。過去10年間の伸び率は他の主要国に見劣りする状況であった。

- アカデミアの現状は、2000年代を境に全般的な潮目が変わったと捉えることができた。

1. はじめに

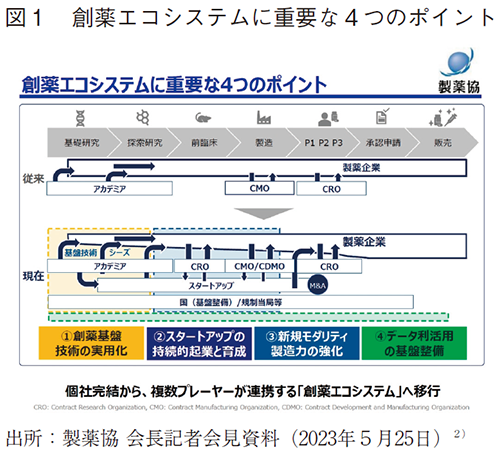

医薬産業政策研究所では、チームで協同して一つのテーマを検討するとの新たな取り組みを試行しており、我々のチームは「日本の創薬研究力の実態と課題」をテーマとして調査・研究を進めている。本テーマを検討する上で、まずはアカデミアに注目してその実態と課題を検討しつつある。2023年5月25日の製薬協会長記者会見2)において示されたように、創薬の在り方は従来の個社完結型から複数プレーヤーが連携する創薬エコシステムに移行しつつあるが、いずれの場合でもアカデミアは出発点として重要な役割を担っており、最初に調査・研究に取り組むことが適切と判断した。調査・研究は途上にあるが、現時点で確認したアカデミアの現状を纏めて報告する。

2. 論文数の現状

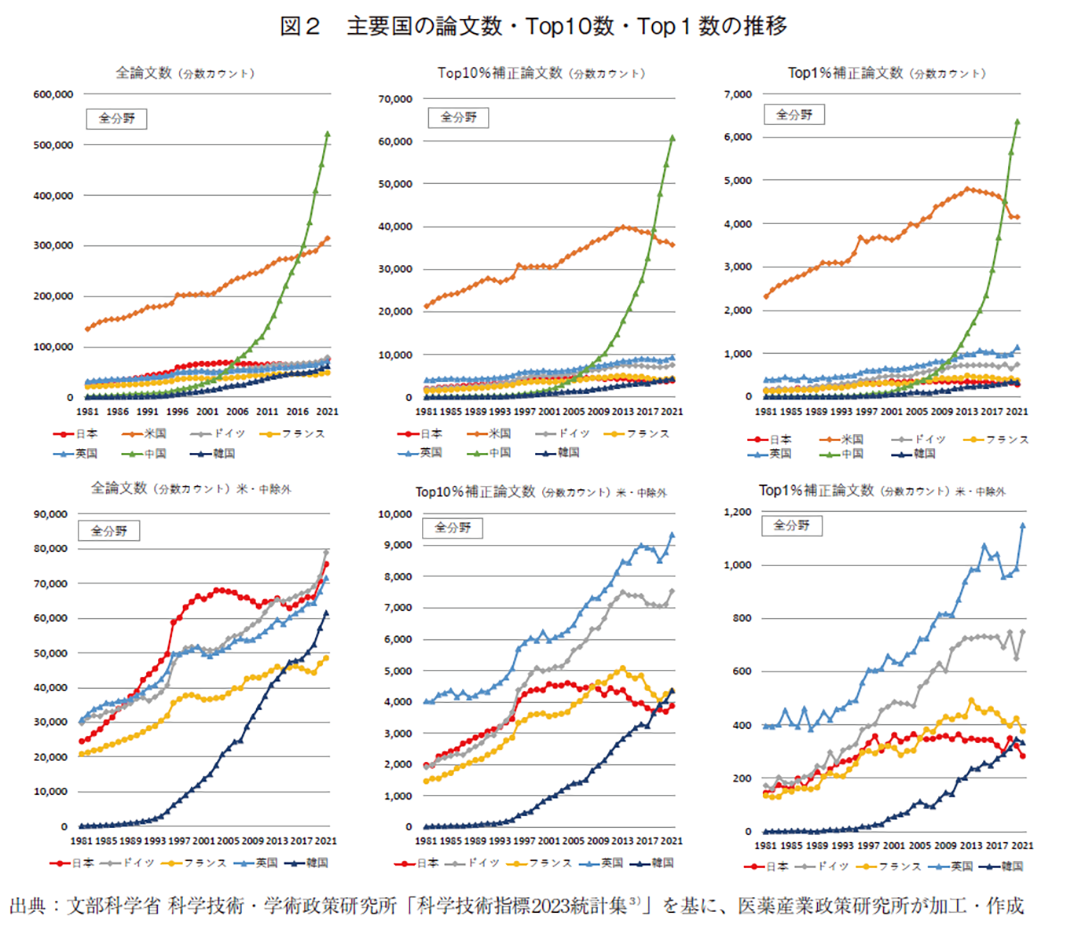

研究力を定量化し比較する際には、研究開発のアウトプットである論文数の変化を見ることが一法となっている。分数カウント法による主要国の全分野の論文数推移3)を図2に示す。日本の変化を把握しやすいように、米国・中国を除外したグラフも同時に示した。分数カウント法とは、国際共著論文を関与した国毎に按分して集計したものであり、論文生産の貢献度を示したものである。また、研究力を見る際には、量的観点と質的観点の両面を見ることが望ましいとされている。量的観点としては全論文数を、質的観点としては他の論文から引用される回数の多い論文数(Top10%補正論文数、Top1%補正論文数)(以下Top10数、Top1数)を用いることが一般的である。

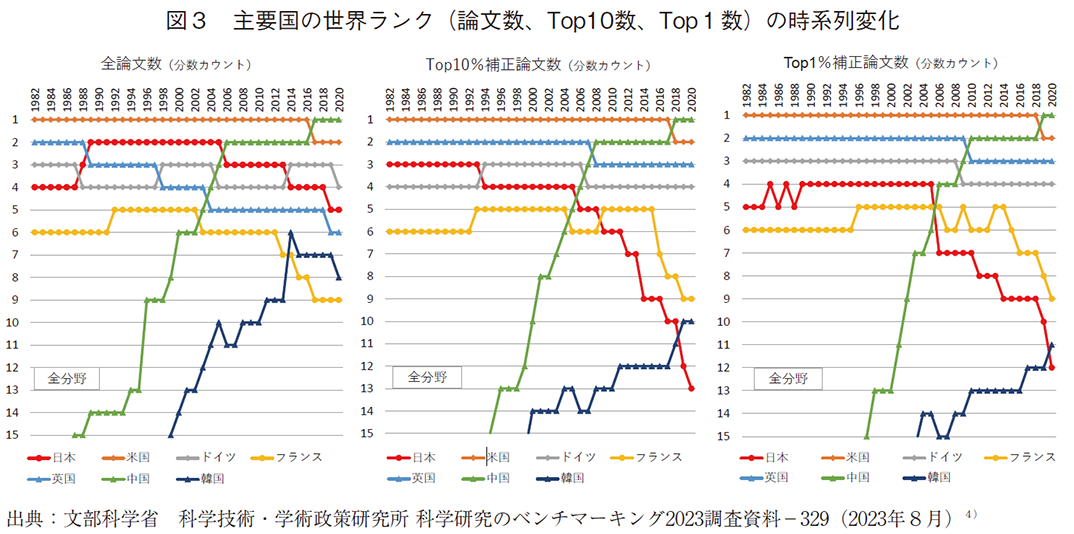

グラフから読み取れるように全論文数、Top10数、Top1%数のいずれも1990年代後半から中国の伸びが顕著であり、全論文数は2017年、Top10数は2018年、Top1数は2019年に米国を抜き世界1位となった。日本の全論文数は1980年代~1990年代に欧州主要国を上回る伸びを示し、一時は米国に次ぐ世界2位であったが、2000年代以降は停滞傾向が見られ、2010年代後半以降に再び増加傾向を示していた。Top10数、Top1数は、1980~1990年代は米英に次ぎドイツと競う状況にあったが、2000年代以降は停滞しドイツとの差が拡大していた。2000年代後半にはフランスに、2020年代に入り韓国に抜かれ、現在は主要国中7位となっている。図3に主要国の論文数、Top10数、Top1数の世界ランクの時系列変化4)を示すが、論文数は5位、Top10数は13位、Top1数は12位との状況になっている。論文数、Top10数、Top1数で微妙に挙動は異なるが、2000年代を境に量的・質的共に、論文数で見た日本の研究力が停滞から下降傾向にあることが確認できた。

これらの論文数、Top10数、Top1数は、大学等部門以外の公的機関部門・企業部門・非営利団体部門等を含む日本全体の数値である。大学等部門が占める割合は7割前後(78~69%)4)で安定しており、大学等部門が論文産出で重要な役割を担っていた。論文数で見た日本の研究力の問題は、主に大学等のアカデミアの問題と見做して差し支えないと思われた。

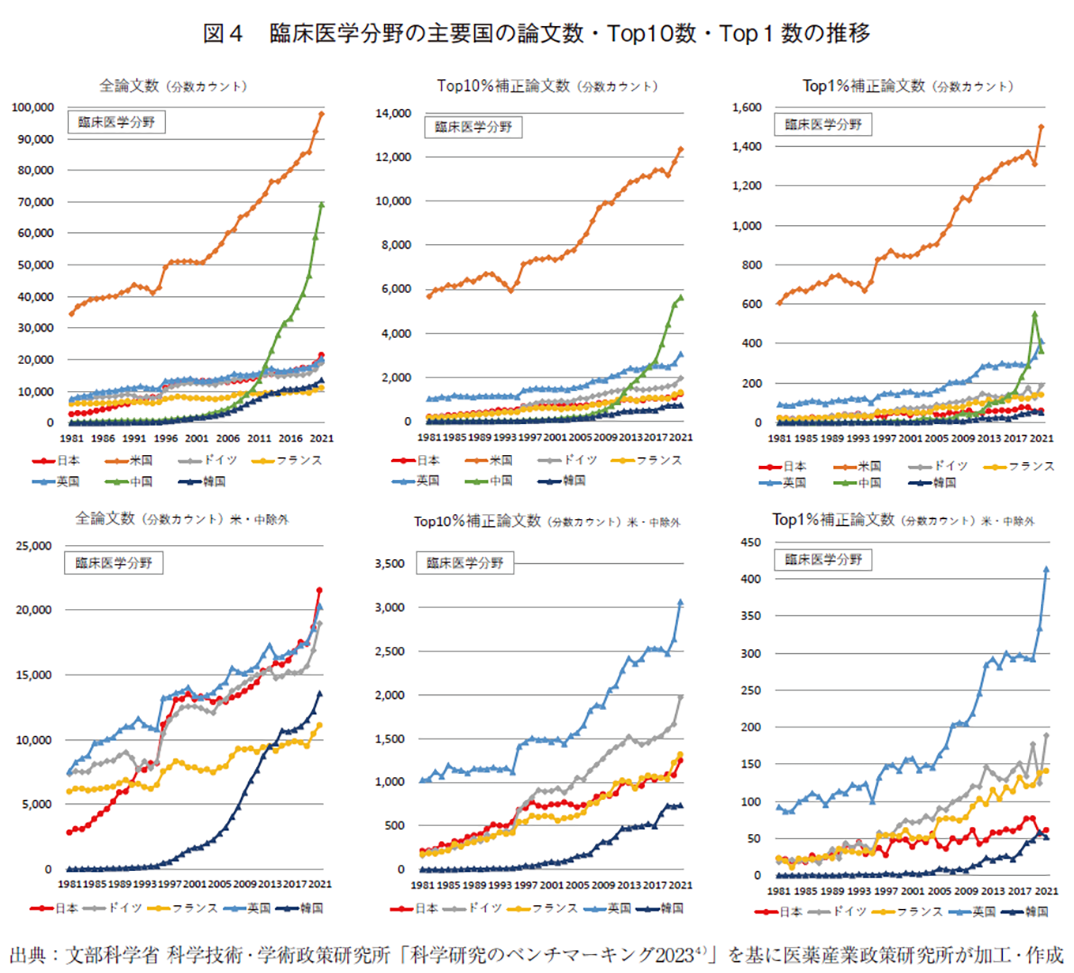

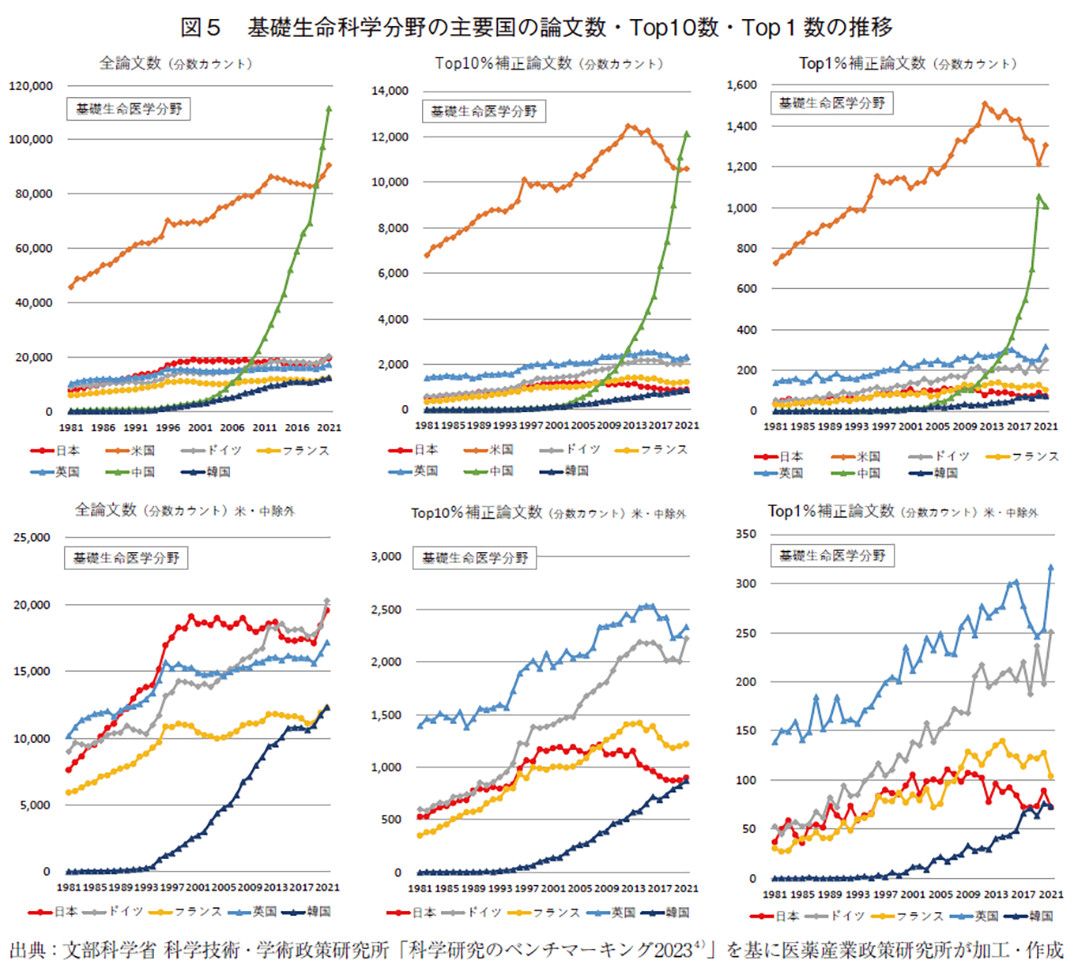

引き続き、創薬研究に特に関係深いと思われる臨床医学分野・基礎生命科学分野の論文数を確認した。結果を図4・図5に示す。やはり日本の変化を把握しやすいように、米国・中国を除外したグラフも同時に示した。なおデータの関係で、本内容も日本全体の数値であることには注意が必要である。

臨床医学分野においても、量的観点である全論文数では近年の中国の伸びが顕著であるが、依然として米国が世界1位を保っている。一方、質的観点であるTop10数・Top1数では、現時点において米国の優位は揺るいでいない。2021年の状況では、Top10数は米国が約2.2倍(12,350 vs 5,633)、Top1数は約4.1倍(1,498 vs 364)と中国と大きな差が見られた。日本の状況を俯瞰した場合、全論文数は1980~1990年代に急速な伸びを示したが、2000年代に一時停滞し、2010年代以降に再度伸張傾向を示していた。2020年以降は主要国の中で米国・中国に次ぐ3位の地位を占めるようになった。一方、Top10数は2000年代前半に一時停滞傾向を示したが、それ以外の期間はほぼ増加傾向を維持していた。しかしながら、米国・中国は勿論、英国・ドイツとの差が拡大しつつあり、韓国との差が縮まりつつある。Top1数は更に厳しい状況であり、2000年代前半を除けば緩徐な増加傾向にあったが、2020年代以降は減少傾向を示し、他の主要国との差が拡大しつつある。現在は韓国と7位を争っている。以上のように、臨床医学分野における論文数で見た日本の研究力は、量的観点(全論文数)の増加傾向を維持しつつ、質的観点(Top10数、Top1数)の向上が課題と思われた。

基礎生命科学分野においては、量的観点(全論文数)では中国の躍進が目覚ましく、2020年に米国を抜き世界1位となった。質的観点でも、Top10数では、2010年代後半以降に停滞傾向を示す米国を抜き、2020年に世界1位となった。Top1数は、2010年代後半以降に停滞傾向を示す米国が世界1位を保ったが、中国の急追を受けており、この傾向が継続すれば近年の逆転が予想される状況にある。日本の状況を俯瞰した場合、全論文数は1980~1990年代に急速な伸びを示し、一時は世界2位の位置を占めたが、2000年代以降は停滞から減少傾向を示し、2020年代に再度伸張傾向を示していた。現在は米国・中国に次ぐ3位の地位をドイツと争っている。一方、Top10数は1980~1990年代に増加傾向を示したが、2000年代以降に停滞傾向を示し、英国・ドイツとの差が拡大した。2010年代後半からは減少傾向が見られ、現在は伸長著しい韓国と7位を争っている。Top1数は2000年代に入り停滞傾向を示した後、2010年代からは減少傾向を示し、英国・ドイツとの差が拡大しつつある。現在は韓国と7位を争っている。以上のように、基礎生命科学分野における論文数で見た日本の研究力は、2020年代以降の量的観点(全論文数)の増加傾向を維持しつつ、臨床医学分野と同様に質的観点(Top10数、Top1数)の向上が課題と思われた。

3. アカデミアの研究パフォーマンス上の制約

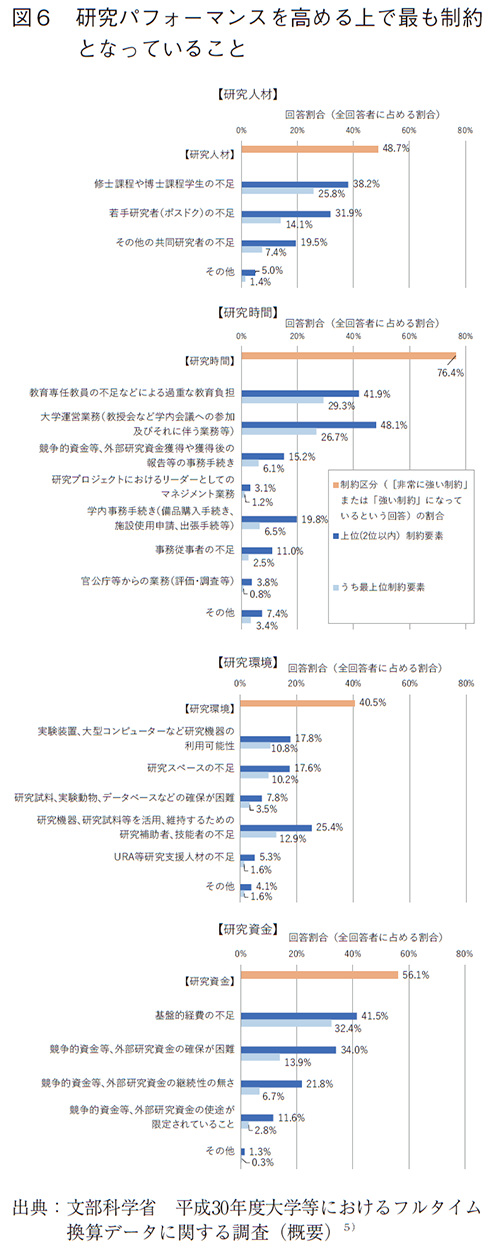

前章で俯瞰したように、論文数で見た日本の研究力は2000年代を境に全般的な潮目が変わったと大掴みすることができると思われた。では、アカデミア自身は研究パフォーマンスを高める上での制約をどう感じているのであろうか。文部科学省は約5年に1回の頻度で「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査5)」を実施している。本来は、大学等における研究者数を国際比較可能なフルタイム換算データに補正するための係数(フルタイム換算係数:FTE係数)を得ること等を目的に実施される調査であるが、その中に研究パフォーマンスに関する見解を調査する項目が含まれている。教員が研究パフォーマンスを高める上で制約を感じている要素を「研究人材、研究時間、研究環境、研究資金」の4つに分類し、それぞれにどの程度制約を感じているかを5段階6)で調査している。直近では2018年度に調査が実施され、その結果が2019年6月に公開された。集計客体数は5,367であった。結果を図6に示す。「研究時間」との回答が最も多く76.4%、次いで「研究資金」56.1%、「研究人材」48.7%、「研究環境」40.5%であった。

回答が多数であった順に、その内容を詳細に見た場合、「研究時間」においては「大学運営業務」(教授会など学内会議への参加及びそれらに伴う業務)を制約と感じている教員が最も多く、「過重な教育負担」がそれに続いた。「研究資金」においては「基盤的経費の不足」が最も多く、「競争的資金等、外部研究資金の獲得が困難」が続いた。「研究人材」においては「修士課程や博士課程学生の不足」が最多で、「若手研究者(ポスドク)の不足」が続いた。「研究環境」においては「研究機器、研究試料等を活用、維持するための研究補助者、技能者の不足」を制約と感じている教員が最も多く、「実験装置、大型コンピューターなど研究機器の利用可能性」が続いた。

以上より、アカデミアは研究パフォーマンス向上のためには、まず「研究時間」に制約を感じ、「研究人材」では修士・博士課程学生や若手研究者の不足等の「ヒト」の面に制約を感じていることが確認できた。更に基盤的経費や外部研究資金等の「カネ」の面でも制約を感じていた。また「研究環境」として研究補助者や研究機器を望んでいたが、これは間接的な意味での「ヒト」「カネ」の問題と解釈することも可能と思われた。よって日本のアカデミアの「ヒト」「カネ」の現状について調査を進めた。

4. アカデミアの研究時間・研究人材の現状

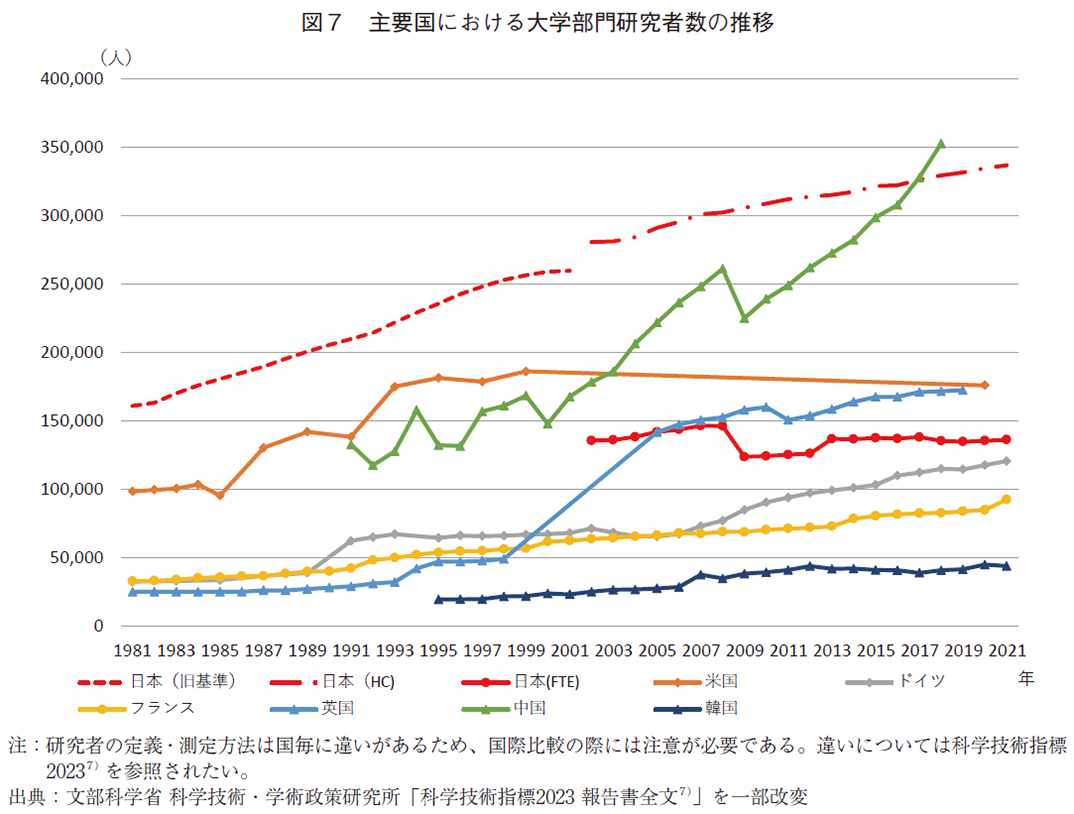

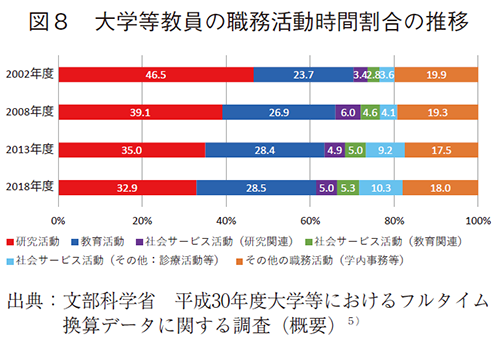

後述するが、「研究時間」の制約は研究者数に直結し、「ヒト」に深く関係する。まずは主要国における大学部門研究者数の推移について確認した。文部科学省が著している科学技術指標2023に記載された結果を図7に引用表示する。2000年代以降の中国における研究者数増加が目立つ結果であり、米国以外の主要国はいずれも経年的に増加傾向を示していた。奇異に感じるのは、日本に関して3種類(旧基準、HC、FTE)のデータが存在し、その挙動が異なることである。2001年以前の旧基準は、教員、大学院博士課程在籍者、医局員、その他の研究員の人数の合計値を示している。2002年以降のHCとはHead Countを意味し、旧基準研究者数に兼務者(学外からの研究者)も加えた人数を示している。2002年以降のFTEとはFull Time Equivalentを意味し、実際に研究業務に専従した時間割合を勘案した研究者数であり、旧基準の人数にFTE係数を掛け算出している。既述の通りFTE係数(フルタイム換算係数)は文部科学省が実施する「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査5)」で求められる。なお、FTE研究者数が国際比較可能な値である。つまり2000年代以降の日本の大学部門研究者数は、人数(HC研究者数)は一貫して増えているが、国際比較可能なFTE研究者数は横這いから緩徐な減少傾向を示している。図8に大学等教員の職務活動時間割合の推移5)を示すが、研究活動に割ける時間割合の減少がこの原因と想定された。

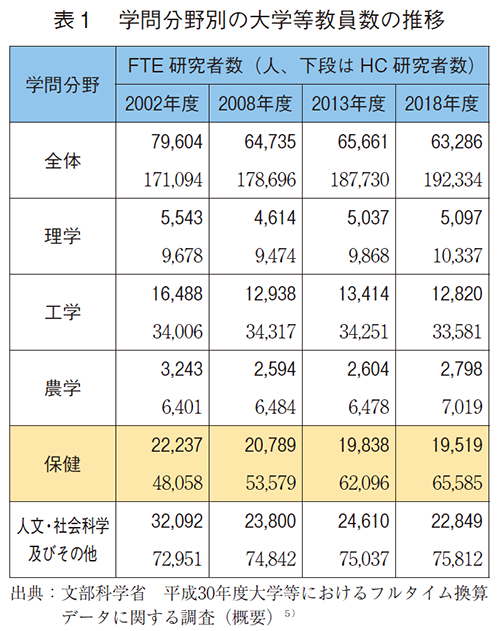

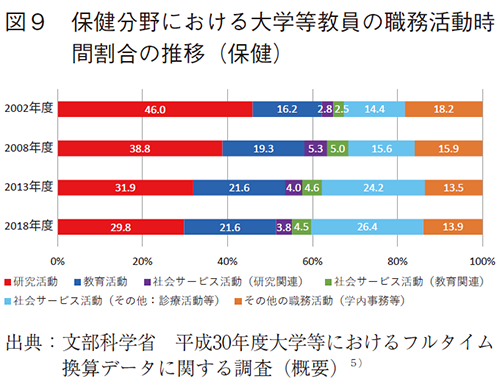

引き続き、学問分野別の日本の研究者数の現状を調査した。表1に結果を示す。理工農分野においてはFTE研究者数、HC研究者数ともに大きな変化はなかった。しかしながら、創薬研究力との関係がより深いと想定される保健分野においては、HC研究者数が大幅に増加(2002年48,058人→2018年65,585人)する一方、FTE研究者数は減少(2002年22,237人→2018年19,519人)していた。保健分野における大学等教員の職務活動時間割合の推移を図9に示すが、研究活動の時間割合が減少し、主に社会サービス活動(その他:診療活動等)割合が高くなっていることが、この原因と想定された。アカデミアの研究パフォーマンス向上のためには「研究時間」を確保することが望まれるが、現状では人員の増大を相殺してしまうような研究活動時間割合の減少が発生しており、軽視できない問題と思われた。

「研究人材」では修士・博士課程学生や若手研究者の不足等の「ヒト」の面に制約を感じるアカデミアも多かったが、若手研究者数は優れた研究活動に大きく関係するとの指摘がある。科学技術政策研究所(現:科学技術・学術政策研究所)が優れた成果をあげた研究活動の特性を調査8)し、トップリサーチャー9)のプロファイルを示している。それによるとトップリサーチャーの7割以上が大学に所属しており、平均年齢は39.9歳で半数以上が40歳未満であることから、トップリサーチャーには“若手”が比較的多いと言う事ができると指摘している。また、ポスドク経験者27%、海外職歴経験者は37%であり、前者の大部分が海外でのポスドク経験者であることより、優秀な研究者の育成に海外での経験が重要であるとも指摘している。

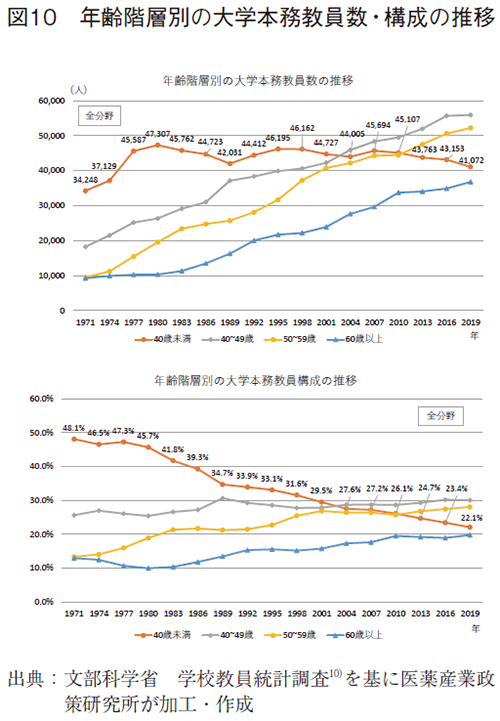

図10に年齢階層別大学本務教員数・構成の推移を示す。本数値は学校教員統計調査10)の結果であり、本務教員の人数であることには注意が必要である。一覧して理解できる通り、40歳以上の教員数が経年的に増加しているのに対し、40歳未満の若手教員数は1980年代以降4万人半ばで横這い傾向を示し、2010年代以降は減少傾向にある。構成上は、40歳未満の若手教員の割合は一貫して減少しており、1971年の48.1%が2019年には22.1%まで半数以下に低下していた。

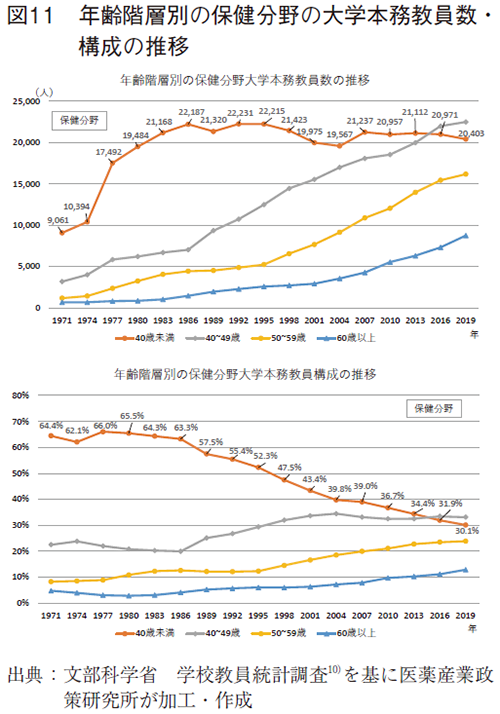

引き続き、創薬研究力との関係がより深いと想定される保健分野の年齢階層別の大学本務教員数・構成の推移を図11に示す。40歳以上の教員数がほぼ経年的に増加しているのに対し、40歳未満の若手教員数は1980年代半ばまでは他の年齢階層を上回る増加を示したが、それ以降は2万人前後で横這い傾向を示していた。構成上は、40歳未満の若手教員の割合は1980年代半ばまでは横這い傾向であったが、それ以降は経年的に割合が減少しており、1971年に64.4%であった割合は、2019年には30.1%と半数以下に低下していた。

以上の様に、日本のアカデミアの研究者は、その人数(HC研究者数)は増加していた。しかし、研究活動に専従できる時間割合が経年的に減少しているため、国際比較可能なFTE研究者数は、米国を除く他の主要国が増加基調にあるのに対し、日本では横這いから緩徐な減少傾向を示していた。更に研究者の年齢構成においても、トップリサーチャーの半数以上を占めるとされた40歳未満の若手の割合は、1970年代当初に比し半数以下に減少していた。日本のアカデミアの「ヒト」の現状は、研究時間の面でも、研究人材の面でも問題を抱えていることが確認できた。

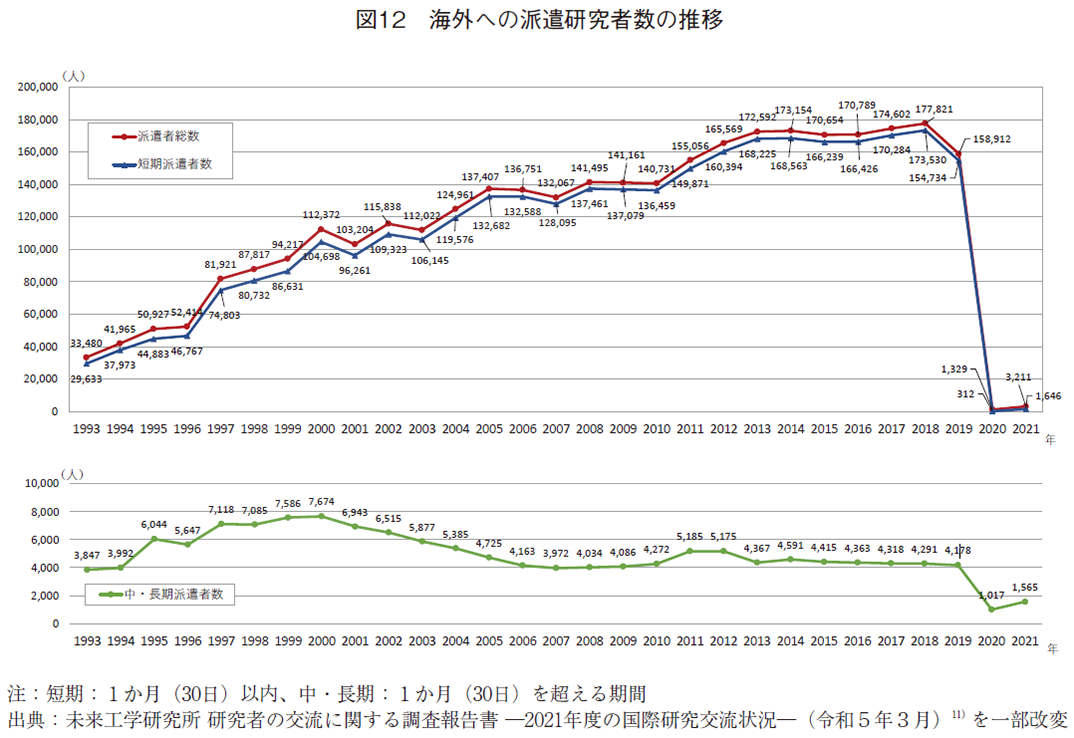

トップリサーチャーのプロファイルにおいては、優秀な研究者の育成に海外での経験が重要であるとも指摘されていた。日本の海外への派遣研究者数の推移を図12に示す。一覧して理解できる通り、海外への派遣研究者数の総数は、COVID-19パンデミック(2019年)までは増加傾向であった。但し、30日超の中・長期派遣者数は2000年を境に減少傾向を示し、2000年代後半以降は4千人台前半でほぼ横這いとなってしまっていた。優秀な研究者育成に重要な海外での経験が限定的となってしまっていることは、日本のアカデミアの「ヒト」の現状の更なる問題と解釈して差し支えないと思われた。

5. アカデミアの研究資金の現状

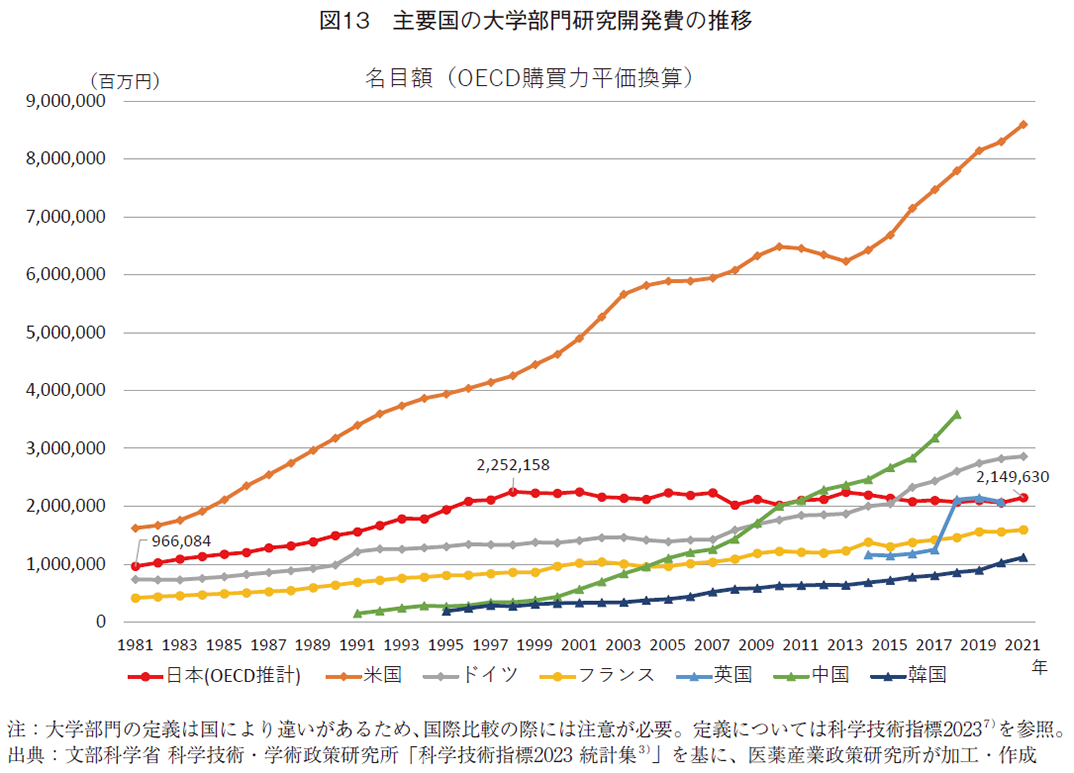

日本のアカデミアの「カネ」の現状として研究資金について調査を進めた。まず、主要国の大学部門研究開発費(名目額OECD購買力平価換算)の推移を図1312)に示す。結果として米国が金額・伸びとも飛び抜けた世界1位であることが確認できた。中国(2019年以降データが欠落)が2位、ドイツが3位と想定された。日本は英国(2021年データが欠落)と共に4位を占めると想定された。しかしながら、他の主要国の研究開発費が経年的に伸びているのに対し、日本は1998年に過去最高に達した後に2000年代以降はほぼ横這いで推移していた。日本の過去10年間(2011年 vs 2021年)の研究開発費伸び率は、102%と他の主要国(米国133%、中国13)250%、ドイツ156%、フランス132%、韓国177%)に劣っており、国際競争の観点からは心配な状況であることが示唆された。

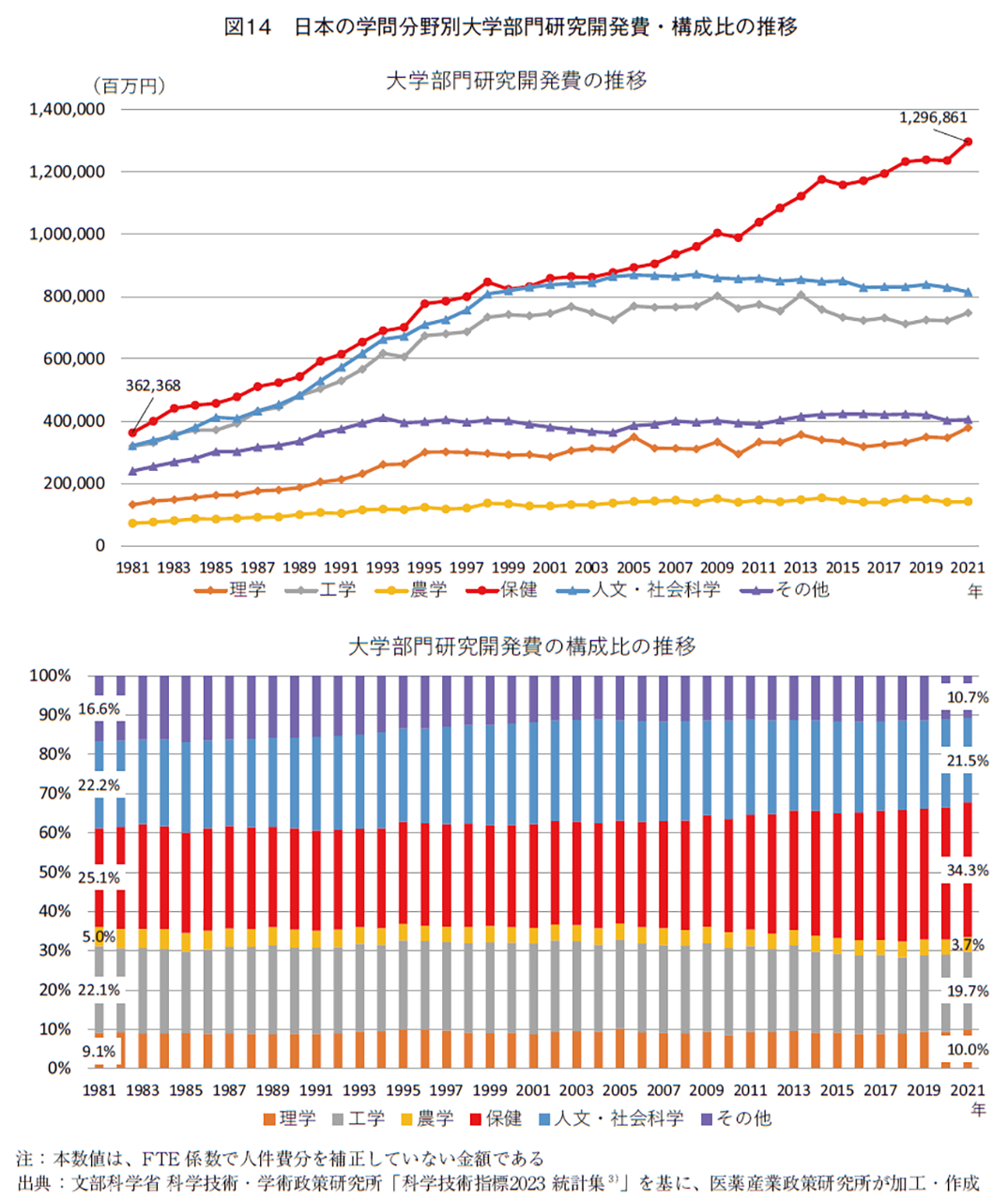

引き続き、創薬研究力との関係がより深いと想定される保健分野の状況を確認するため、日本の学問分野別の大学部門研究開発費・構成比の推移を調査した。結果を図14に示す。なお、この値は教員人件費をFTE係数で補正していない金額であることには注意が必要である。1990年代後半までは、殆どの分野で研究開発費は増加傾向にあったが、2000年代以降も増加し続けているのは保健分野のみであった。このため、保健分野の構成比も経年的に拡大しており、1981年に25.1%であった割合が2021年には34.3%まで拡大していた。

前章において、科学技術政策研究所が優れた成果をあげた研究活動の特性を調査8)している旨を紹介したが、研究資金についても分析が行われていた。それによると、Top10%補正論文を算出した研究資金の金額は中央値490万円・最頻値100万円であり、比較的少額の研究資金で実施した研究も多かった。またTop10%補正論文の46.5%は科学研究費補助金(科研費)を使用した研究の成果であり、比較的少額の科研費が重要な役割を果たしていることが指摘されていた。しかしながら、被引用度が特に高いTop1%補正論文は、高額の研究資金(2,000万円以上)から産み出される傾向があることが統計的に強く示された旨が指摘されていた。類似の研究として、筑波大学・弘前大学が生命科学・医学分野における研究費と研究成果の関係を調査14)している。結果として研究者にとっては、高額な研究費が得られる程より多くの研究成果を創出できるが、5,000万円以上で研究成果創出が横這い状態に達したこと、投資総額に対する研究成果創出効率としては、500万円以下の少額研究費を多数の研究者に配分する方が、高額研究費を少数の研究者に配分するよりも多くの研究成果が得られたことが示された。

論文数で見た日本の研究力では、量的観点と質的観点の両面を押さえることが望ましい旨を2章で言及した。量的観点に重きを置いた場合は、500万円程度の比較的少額の研究資金を幅広く配分することが望ましいと思われた。一方で、質的観点により重きを置いた場合は、ある程度高額(2,000万~5,000万円)の研究資金を配分することが望ましいと考えられた。研究資金は、国際競争に劣後しない金額・伸び率を確保する一方、その配分については質的・量的観点から戦略的に考えていくことが望ましいと思われた。

6. 日本のアカデミアの研究力に関するまとめ

日本のアカデミアの研究力を定量化し比較するに際し、研究開発のアウトプットである論文数の変化に着目し現状を俯瞰したが、論文数を見る際には、量的観点(全論文数)、質的観点(Top10・Top1補正論文数)との2つの視点を明確に区分・意識することが重要であることが確認できた。また、日本の研究力に影響すると思われる「ヒト」を見る際にも、研究者数を単純に見ることなく、研究業務に専従した時間割合を勘案したFTE研究者数と人数であるHC研究者数を区分・意識することが大切であると思われた。更に「カネ」を見る際にも、研究開発費には、教員人件費をFTE係数(研究専従換算係数)で補正したOECD推計値や教員人件費をフル計上した研究開発費があることを区分・意識することが重要と思われた。

(1) 論文数

こうした視点を意識しながら日本の論文数を見た場合、全論文数は1980~1990年代に欧州主要国を上回る伸びを示し、一時は米国に次ぐ世界2位であったが、2000年代以降は停滞傾向が見られ、2010年代後半以降に再び増加傾向を示していた。Top10数、Top1数も、1980~1990年代は米英に次ぎドイツと競う状況にあったが、2000年代以降は停滞しドイツとの差が拡大していた。2000年代後半にはフランスに、2020年代に入り韓国に抜かれ、世界ランクの下落が止まっていない。

臨床医学分野の日本の全論文数は、1980~1990年代に急速な伸びを示した後、2000年代に一時停滞し、2010年代以降に再度伸張傾向を示していた。一方、Top10数は、2000年代前半に一時停滞傾向を示した以外ほぼ緩徐な増加傾向を維持していたが、英・ドイツとの差が拡大し韓国との差が縮まっていた。Top1数も、2000年代前半を除けば緩徐な増加傾向にあったが、他の主要国との差は経年的に拡大していた。2020年代以降は減少傾向を示しており、韓国と7位を争っていた。

基礎生命科学分野の日本の全論文数は、1980~1990年代に急速な伸びを示し、一時は世界ランク2位であったが、2000年代以降は停滞から減少傾向となった後、2020年代に再度伸張傾向を示し、現在は3位をドイツと争っていた。一方、Top10数・Top1数は共に、1980~1990年代に増加傾向を示したが、2000年代以降に停滞し英国・ドイツとの差が拡大していた。2010年代後半からは緩徐な減少傾向が見られ、現在は伸長著しい韓国と7位を争っていた。

論文数で見た日本の研究力は、1980~1990年代に急速に伸びた後に2000年代に停滞傾向を示していた。2010年代若しくは2020年代以降の量的観点(全論文数)の増加傾向を維持しつつも、他の主要国との差が拡大し、韓国に追い上げられつつある質的観点(Top10数、Top1数)の向上が特に重要と思われた。

(2) 研究時間・研究人材

2000年代以降の日本の大学部門研究者数は、その人数(HC研究者数)は一貫して増えているが、国際比較可能なFTE研究者数は、2000年代後半から横這い若しくは緩徐な減少傾向を示していた。研究活動に割ける時間割合の減少(2002年46.5%→2018年32.9%)がこの原因と想定された。特に創薬研究力との関係がより深いと想定される保健分野においては、HC研究者数が大幅に増加(2002年48,058人→2018年65,585人)する一方、FTE研究者数は減少(2002年22,237人→2018年19,519人)していた。時間割合の減少は2002年46.0%→2018年29.8%であった。

また年齢階層別に大学本務教員数を見た場合、40歳以上の教員数が経年的に増加しているのに対し、トップリサーチャーの半数以上を占めるとされた40歳未満の若手は、1980年代以降4.5万人前後で横這いとなり、2010年代以降は減少傾向を示していた。40歳未満の若手の割合は1971年48.1%から2019年22.1%と半数以下に低下していた。

保健分野においては、やはり40歳以上の教員数がほぼ経年的に増加しているのに対し、40歳未満の若手は1980年代半ばまでは他の年齢階層を上回る増加を示していたが、それ以降は2万人前後で横這いとなっていた。40歳未満の若手の割合は1980年代半ばまでは横這い傾向であったが、それ以降は経年的に減少しており、1971年64.4%→2019年30.1%と半数以下に低下していた。

また、優秀な研究者の育成には海外での経験が重要であるが、海外派遣研究者数については、30日を超える中・長期派遣者数が2000年を境に減少傾向を示し、2000年代後半以降は4千人台前半でほぼ横這いとなってしまっていた。

日本のアカデミアの「ヒト」の現状は、研究時間の面でも、研究人材(年齢階層)の面でも、国際交流の面でも問題を抱えていることが確認できた。若手研究者数や中・長期の海外派遣研究者数の実数を直ちに増やすことのハードルは高いと思われるが、研究活動に割ける時間割合の改善は工夫の余地があるのではないかと思われた。

(3) 研究資金

主要国の大学部門研究開発費(名目額・OECD購買力平価換算)の推移は、米国が伸びも含め飛び抜けた世界1位であった。中国が2位、ドイツが3位と想定された。日本は英国と共に4位を占めると想定された。しかしながら、他の主要国の研究開発費が経年的に伸びているのに対し、日本は1998年に過去最高に達した後に2000年代以降はほぼ横這いで推移していた。日本の過去10年間(2011年 vs 2021年)の研究開発費伸び率は、102%と他の主要国(米国133%、中国13)250%、ドイツ156%、フランス132%、韓国177%)に劣っており、国際競争の観点からは、安堵できる状況ではないことが示唆された。また、日本の学問分野別の大学部門研究開発費・構成比の推移を見た場合、1990年代後半までは殆どの分野で研究開発費は増加傾向にあったが、2000年代以降も増加し続けているのは保健分野のみであった。このため、保健分野の構成比は経年的に拡大しており、1981年に25.1%であった割合が2021年には34.3%まで拡大していた。

更に、論文数で見た日本の研究力の量的観点に重きを置いた場合は、500万円程度の比較的少額の研究資金を幅広く配分することが望ましく、質的観点に重きを置いた場合は、ある程度高額(2,000万~5,000万円)の研究資金を配分することが望ましい旨が指摘されていた。

日本のアカデミアの「カネ」の現状は、研究資金においては国際競争に劣後しない金額・伸び率を確保する一方、その配分についても量的・質的観点から戦略的に考えていくことが望ましいことが確認できた。

(4) 考察

本論文は、医薬産業政策研究所のチームによる「日本の創薬研究力の実態と課題」をテーマとして調査・研究を進める中で、日本の創薬の出発点として重要なアカデミアの研究力の実態の一部分を確認し纏めたものである。調査・研究は途上にあり、今後引き続き検討が成される予定であるが、日本のアカデミアの現状を大掴みした場合、結論的にはほぼ2000年代を境に、論文数で見た研究力、研究時間、研究人材、国際交流、研究資金等の複数の項目において潮目が変わったと捉えることができると思われた。

なお、日本のアカデミアは、シーズ供給との側面以外に、先端技術を修得した優れた人材を社会に供給するとの人材育成の側面においても重要な役割を担っている。しかしながら、本論文では人材育成については調査のスコープ外としている。日本のアカデミアの人材育成の成果に関しては、別途の検討が必要である。

7. おわりに

日本の創薬の在り方は、従来の個社完結型から複数プレーヤーが連携する創薬エコシステムに移行しつつあると思われるが、いずれの場合でもアカデミアは出発点として重要な役割を担っていると思われる。製薬産業とアカデミアの連携が重要であることは論を俟たないが、この点についても本論文では触れていない。今後の調査・研究が必要である。また、新たなプレーヤーである創薬スタートアップの現状やその連携(対アカデミア連携や対製薬産業連携の両面)についても調査・研究が必要であろう。

革新的創薬により国民の健康寿命を延伸するとの観点のみを考えた場合、グローバルな競争に晒されている日本の製薬産業が必ずしも日本のアカデミアに依拠する必要はなく、グローバルな産学連携を指向すべきとの考えも成り立ちうる。政策研ニュース本号(No.71)掲載の長岡・西村らの研究15)において、日本の製薬産業が依拠している科学論文の約9割が外国論文であり、サイエンスのグローバルな進展の吸収能力が重要である旨が指摘されている。しかしながら一方で、国内サイエンス活用には優位性があり、その活用も重要である旨も指摘されている。この自国発明者の優位性を活かすためには、日本のアカデミアの研究力向上に日本の製薬産業が可能な限り貢献していくことが重要だと思われた。

更に、日本の製薬産業には、日本の経済成長に貢献するとの役割も期待されている。日本の経済成長を考慮した場合、日本のアカデミアの研究力向上が日本の製薬産業のみならず他産業や社会発展にとっても重要と思われる。日本の製薬産業が実施可能なアカデミアへの貢献を全うし、共に手を携えて成長していくことが、日本の創薬力向上のみならず国力向上や社会的発展にとっても重要であると思われた。

-

1)主要国とは、日本、米国、中国、英国、ドイツ、フランス、韓国の7か国を意味する。

-

2)

-

3)

-

4)

-

5)

-

6)5段階とは「非常に強い制約となっている」「強い制約となっている」「どちらとも言えない」「あまり強い制約になっていない」「全く制約でない」である。

-

7)

-

8)

-

9)トップリサーチャーとは、国際的な科学文献データベースであるSCI(2001年版)における被引用度が上位10%以内の 論文の(筆頭)著者を意味する。

-

10)

-

11)

-

12)OECD推計とは、教員の人件費分をFTE係数(フルタイム換算係数、研究専従換算係数)で補正した研究開発費である。なお、総務省の研究開発統計「科学技術研究調査」は補正を行っていない総額データである。

-

13)中国の過去10年間の伸び率は、データ欠落の関係で2008年と2018年を比較した値である。

-

14)

-

15)