Points of View 医薬品開発におけるウェアラブルデバイスの活用状況

医薬産業政策研究所 主任研究員 中塚靖彦

1. はじめに

スマートフォン等のモバイルテクノロジーの急速な普及に伴い、医療・ヘルスケア分野においても様々な機器やアプリの開発と活用が進んでいる。令和2年3月27日に閣議決定された「健康・医療戦略1)」では具体的な施策として、身の回りのあらゆるモノに埋め込まれたセンサー等の機器がインターネットに繋がり、相互で通信が可能になるIoT(Internet of Things)を活用した健康・医療サービスの充実強化が計画されている。ウェアラブル型のセンサーや住宅設置型のIoT 機器は、日常生活における個人の状況をよりリアルタイムに把握し、個別の健康・医療サービスを提供する手段としての期待も大きい。また、令和2年7月17日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2020~危機の克服、そして新しい未来へ~2)」いわゆる骨太方針2020では、感染症、災害、救急等の有事対応に万全を期すために医療・介護分野におけるデータ利活用やオンライン化を加速し、PHRの拡充も含めたデータヘルス改革を推進することが盛り込まれた。今後はIoT 機器で取得したデータもPHR の一部として使用されていくことが想定され、ますます重要性が高まっていくことが考えられる。

そこで本稿ではIoT 機器の中でバイタルサインや歩数等のヘルスケアデータを取得できるようなウェアラブルデバイスについて、医薬品の臨床試験における活用状況を調査した。また、今後の活用範囲の拡大を見越し、どのような項目が測定可能になっているのか事例を紹介したい。

2. ウェアラブルデバイスとは

ウェアラブルデバイスとは腕や脚、頭部など、身体の一部に装着したまま出歩くことができるコンピュータ端末である。つまり、パソコンやスマートフォンのように「持ち運ぶ」ことで利用するのではなく、「身に着ける」ことで本人が意識せずとも利用することができるのが特徴となる。形状としては、Apple watch Ⓡのような最もスタンダードな腕時計型から、眼鏡型、帽子型、指輪型、ヘッドホン型、ペンダント型などさまざまなものがある。このようなウェアラブルデバイスは、センサーで身体の動きや心拍数などの情報を取得できることから、利用者の行動記録や健康管理のために使われることが多い。

例えば腕時計型とリストバンド型の日本国内でのシェアNo.13)であるApple Watch Ⓡでは現在、活動量、歩数、睡眠、心拍数、血中酸素飽和度、最大酸素摂取量、心電図など、多様な生体データの測定が可能となっている。特に心電図は、令和2年9月4日、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)より「家庭用心電計プログラム」及び「家庭用心拍数モニタプログラム」として医療機器製造販売の承認を受け、日本国内での利用が開始されている4)。このような活動量や睡眠といった生活情報、痛みやかゆみといった主観的な症状、精神状態など、従来定量化が難しかった項目や測定が困難であった多様な項目についても定量的な測定が可能になりつつあり、海外を中心にウェアラブルデバイスで取得したデータを利用した新たな医学的知見の研究報告や臨床試験の報告も増えている。

3. 臨床試験におけるウェアラブルデバイスの活用状況

医薬品の臨床試験においてウェアラブルデバイスがどのくらい使用されているのかClinicalTrials.gov を用い調査を行った。

今回の調査では以下の内容で条件抽出を行った。

- ①語句検索:Wearable

- ②Interventions:Drug or Biological(Device検証試験除く)

- ③Study Type:Interventional

上記の条件により、医薬品の開発をする際、ウェアラブルデバイスで取得されるデータを活用している試験が抽出される。

3-1 調査結果「年次ごとの試験実施件数」

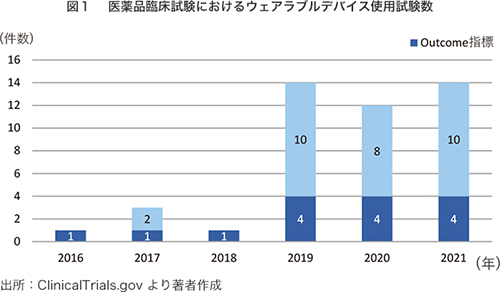

図1では医薬品の臨床試験におけるウェアラブルデバイスを使用した試験数を年次推移で示した。

2016年に1件開始され、2017年、2018年と横ばいであったが、2019年に大幅に増加し2021年は2021年5月31日の時点で14件と、前年を上回る実施数であった。また、臨床試験のOutcome指標としてウェアラブルデバイスのデータを用いている試験も少しではあるが年々増加していることが見て取れる。

3-2 調査結果「実施フェーズ」

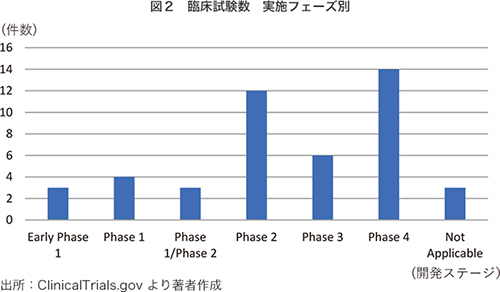

図2では医薬品の臨床試験のどのフェーズでウェアラブルデバイスが使用されているかを示したものである。

最も多く使用されていたのはフェーズ4であったが、医薬品の申請に必要なフェーズ2、3での使用も多いことが確認できる。

3-3 調査結果「実施主体」

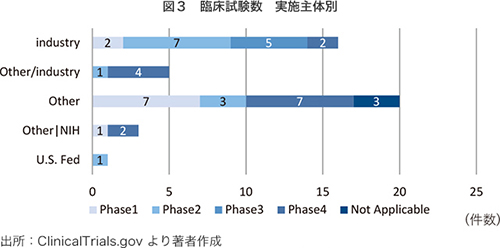

図3では臨床試験の実施主体別に実施件数を示した。最も多いのはOther の20件であり、次いでIndustry、Other/Industry の順であった。Otherには病院、大学が含まれており、自主研究などにウェアラブルデバイスを積極的に活用していると考えられた。Other(主に病院、大学)での活用フェーズはPhase1、及びPhase4で活用が多く特にPhase1ではOutcome 指標にウェアラブルデバイスの項目は含まれておらず探索的な検証がなされていることが推察された。Industry での主な使用は医薬品開発の後期段階にあたるフェーズ2、3での使用が多く、Outcome指標にも身体活動のトラッキングを含めているものが多かった。パーキンソン病患者対象試験では症状の検出にウェアラブルデバイスを活用している事例もあった。

3-4 調査結果「実施国」

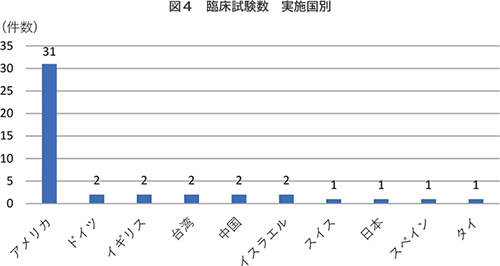

図4では臨床試験の国別の臨床試験実施数を示した。米国が31件と突出して多く、その他の国は各々1~2件の実施数であった。日本での試験数は1件であり、アルツハイマー型認知症を対象疾患とした、京都大学主体の試験であった。本試験では探索的アウトカム指標として、ウェアラブルデバイスによる身体活動パラメータを測定していた。

今回の調査はClinicalTrials.gov からデータを抽出したが、米国ではFDA に医薬品を申請するために、その臨床試験をClinicalTrials.gov へ事前登録することが義務化されている。そのため、他の国と比較し米国での登録数が多くなっていることが考えられる。また、その他の要因として国のガイダンスや制度の整備状況があると考えられる。米国のFDA は2015年頃からIoT を利用した医薬品開発に関連する新しい知見として、以下のようなガイダンスを順次発出している。

- 「Mobile Medical Applications : Guidance forIndustry and Food and Drug AdministrationStaff5)」

- 「Human Factors Studies and Related ClinicalStudy Considerations in Combination ProductDesign and Development : Draft Guidance forIndustry and FDA Staff6)」

- 「Use of Electronic Health Record Data in ClinicalInvestigations:Guidance for Industry7)」

また、「Use of Electronic Records and ElectronicSignatures in Clinical Investigations Under 21CFR Part 11 -Questions and Answers」のDRAFT GUIDANCEが2017年6月に公表8)され、臨床試験の中でのウェアラブルセンサー等のモバイル技術を利用する場合の規制当局の考え方が示された。

日本では、平成29年5月に「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5版」が厚生労働省より公表されている9)が、臨床試験での取り扱いについて特記されているものではないため、上述のようなガイダンス等を発出することにより臨床試験でのウェアラブルセンサー等の活用が一段と活発になることが想定される。

3-5 調査結果「対象疾患」

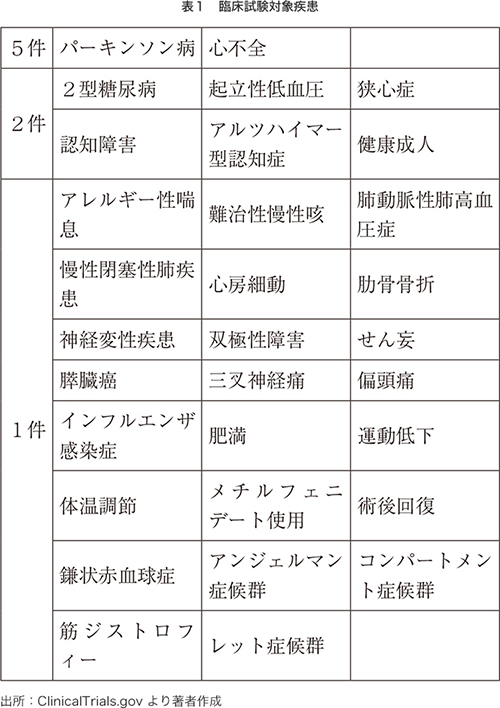

ウェアラブルデバイスを用いて実施された臨床試験の対象疾患を表1に示した。最も多く実施されていた疾患はパーキンソン病と心不全の各5件であった。2型糖尿病、起立性低血圧、狭心症、認知障害、アルツハイマー型認知症は各2件であった。また、数は少ないもののアンジェルマン症候群やレット症候群、筋ジストロフィーなど希少疾患の試験においてもウェアラブルデバイスの活用がなされていた。アンジェルマン症候群やレット症候群は神経系の希少疾患であり、発達障害が症状として認められる。加えて、手の常同運動などの症状も認められることからそれらの症状をウェアラブルデバイスを用いて定量化するために活用されていることが想定される。そのような症状を検知するためのバイオマーカーとして今後の活用も期待される。また、最も多いパーキンソン病を含め、認知障害、アルツハイマー型認知症、双極性障害など精神疾患での活用が積極的になされていることが見て取れた。

3-6 調査結果「ウェアラブルデバイス活用用途」

ウェアラブルデバイスの活用用途として最も多かったのが、身体活動(歩数、活動強度)や睡眠時間のデータであった。特に身体活動データは、心不全や起立性低血圧、狭心症など主に循環器系の試験で活用がなされていた。

軽度認知障害を対象とした試験ではBioStamp10)と呼ばれるデバイスが使用されており、密着型フレキシブルセンサによって取得される運動時のバイタルデータを、被験者の日常から収集することができ、心拍、筋電活動、活動量等から新たな研究上の知見創出の為のツールとしての活用が期待される。なお、本デバイスはニュース執筆時点(令和3年6月2日)では医療機器の認証は受けていない。また、パーキンソン病患者を対象とした試験ではPersonal KinetiGraph(PKG Ⓡ)運動記録システムが用いられているものがあった11)。本デバイスは米国のGlobal Kinetics 社が開発したものであり、振戦、運動緩慢、ジスキネジアおよび不動と一致する運動パターンを区別する客観的データを測定することができるデバイスとなる。

ウェアラブルデバイスを用いての臨床試験では今まで病院内では取得できない日常のデータを測定することを活用目的としていることが多いと考えられ、そのような用途では通常の臨床試験の検査頻度の減少には繋がらないものと思われる。今後、測定デバイスの精度向上等により現在の検査と代替可能となった際には、病院への訪問頻度を減らすメリットも出てくるものと思われる。

4. 測定範囲の拡大・測定精度の向上

臨床試験での活用用途としては主にアクティビティ(歩数など)や睡眠時間の計測であった。ウェアラブルデバイスの開発は様々な企業が行っており、計測可能となる範囲の拡大、取得されるデータの精度向上など進歩も著しい。現在、開発段階にある事例を以下に紹介する。

腕時計型

米国のMovano 社では非侵襲的かつ連続的な血糖値モニタリングを可能とする腕時計型の新たなデバイスを開発している12)。本デバイスは皮膚にミリ波を照射し、その反射波をアンテナで受信、解析することで血中のグルコース値を測定することが可能となることが報告されている。

同様に非侵襲型の血糖値測定デバイスとしては、日本のクォンタムオペレーション社も針を使用せずに血糖値を測定するスマートウォッチを開発している13)。同社では他にも腕時計型SpO2センサー/心拍・呼吸・体動センサーの開発も行っている。呼吸器系疾患に関わるバイタルをIoT センサーにて検知することにより、無呼吸症候群者のスクリーニング、抗がん剤副作用の間質性肺炎予防、COVID-19の感染拡大防止・重症化予防への活用が期待される。本デバイスは日本での医療機器申請の準備中でもある。

パッチ型

カナダXCO Tech 社と米Atlazo 社が設立した合弁会社Recon Health社はバイタルサインの遠隔モニタリングを可能にする新たなパッチデバイスを発表した14)。パッチは臨床レベルのオールインワン型マルチセンサーを搭載し、血中酸素飽和度に加え、呼吸数、心拍数、心拍変動、体温、活動量を測定する。将来的には、血圧、ECG(心電図)、心拍分析、咳や音声による認知分析などの機能が追加される予定となる。医師や看護師が遠隔医療の予約やデジタル医療サービスに患者の客観的データを活用できる。自宅にいる患者の心血管疾患、呼吸器疾患、神経変性疾患などの医療データを確認して分析し、慢性的な健康状態の臨床診断や治療に役立つことが想定される。

腕時計型、パッチ型の他にも下記のような形態での開発もなされている。

脳波型

韓国の企業であるiMediSync 社はEEG(lectroencephalogram)脳マッピングデバイスiSync-WaveTMを開発している15)。iSyncWaveTMは、LEDフォトバイオモジュレーターを備えた、ゲルを使用しないポータブルEEG 脳マッピングデバイスであり、診療所と自宅の両方で使用することが可能となる。認知症、パーキンソン病、外傷性脳損傷(TBI)、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、注意欠如・多動症(ADHD)、うつ病などの神経精神障害の早期発見につながることが期待される。

音響型

オーストラリアの企業であるNoisy Guts社では腸を非侵襲的に診断するための音響ベルトを開発している16)。過敏性腸症候群は腸がんの発症などの合併症を防ぐため早期の診断、介入が重要となる。現在の過敏性腸症候群の診断方法には結腸内視鏡検査などの侵襲性の検査が必要となる。本音響ベルトを用いることにより、経時的に腸の騒音を記録、その他にも心拍数、皮膚温度、皮膚電気反応(発汗)に関するデータと組み合わせ過敏性腸症候群の診断と炎症性腸疾患のスクリーニングのための正確で非侵襲的な新しいアプローチを提供することが可能となる。

データの信頼性の観点では、ウェアラブルデバイスで取得したデータと病院での臨床検査結果との相関性を示した研究結果も報告されている17)。この研究では心拍数、歩数、皮膚電気活動などをモニターするスマートウォッチを着用した被験者に、病院での血液検査(赤血球数、白血球数、血中酸素濃度、血糖値など)や心拍数検査を並行して実施した。その結果、スマートウォッチから収集されたバイタルサインデータが、病院での測定値よりも安定かつ正確な心拍数を示したと報告している。また、スマートウォッチから収集されたバイタルサインデータは、病院で取得されたバイタルサインデータを使用して行われたものよりも少ない誤差で、いくつかの臨床検査値を予測することができたことも報告されている。

5. ウェアラブルデバイスを臨床試験で使用する際の課題

ウェアラブルデバイスを用いることで、被験者や患者の解釈、記憶、判断に依存しない(バイアスのない)、より客観的なデータを収集することができ、診察や検査では収集が難しかった日常生活の生体反応(運動、睡眠、発作、等)に関するデータを、連続的かつタイムリーに収集し、可視化することができる。さらに、発作や服薬状況等を確認できるウェアラブルデバイスと医療機関が相互に通信することで、リアルタイムな被験者や患者へのサポートが可能となる。しかし、医薬品開発においてこのような多種多様なデータを活用する上では課題となる点も存在する。

最も重要な課題は、ウェアラブルデバイス等を用いた評価指標の開発・確立とそれらデバイスのバリデーションをどう進めるかという点である。臨床試験の指標として活用する際には、その活用目的に応じた測定精度を保証することが重要となる。医療機器として承認を受けているものであれば測定精度が明らかになっているケースが多いと想定されるため、臨床試験での活用もしやすくなる。近年では承認を取得しているウェアラブルデバイスは増えつつある。また、医療機器承認を受けていないコンシューマーデバイスでも精度は向上しつつあるが、デバイスごとに、また同じデバイスでもデータ項目ごとに精度が異なるため、活用する際には活用目的に応じた十分な検証が必要となる。

6. まとめ

政府は医療の質を担保しながら、医療費を削減する医療制度改革を進めている。既に欧米では、AI やIoT を活用して、医療分野の様々な課題を解決する「ヘルステック」という新しいコンセプトが生まれている。ヘルステックの要素の1つに、ウェアラブルデバイスがあり、米国ではヘルステックに関わる企業によるウェアラブルデバイスの研究開発が進んでいる。今後はコロナ禍を契機に、Apple Watch Ⓡのようなウェアラブルデバイスによる健康管理と病気予防の関心がますます高まっていくことが考えられる。

ウェアラブルデバイスは日常の体調記録を本人だけではなく介護者の方を含め医療従事者による健康管理に活用できることに加え、医師が患者さんの健康状態を把握し生活指導や治療介入を判断するための補助ツールとしての活用も期待されている。また、災害時や感染症のパンデミックなどで通院が制限され処方管理が難しい状況でも、ウェアラブルデバイスを活用した健康状態の把握により、慢性疾患や精神疾患の重症化を防止する取り組みも可能となる。

今後、臨床開発における新たな指標を開発するためには、当然デバイス自体の性能は重要だが、加えてどのセンサーでどのような項目を測定できるかという発想と、それを実現するアルゴリズムの開発も重要となる。このような新規評価指標の開発・確立、デバイスのバリデーション等を進める上では、評価指標が乱立しないよう関係各社共同で学会や規制当局等とも連携しながら、共通の評価指標を確立していくスタンスも重要となるであろう。共同で取り組むことで、個々の製薬企業の効率化に繋がるだけでなく、最終的に利用する医療従事者や患者も共通の指標を用いることができ利便性が高まることが想定される。

このようにウェアラブルデバイスの利用には各種の課題はあるものの、この技術を活用した新しい価値の創造には様々な可能性があり、既に医薬品の臨床開発に導入しているケースも出てきている。ウェアラブルデバイスを取り巻く環境は日々進化しており、最新技術・情報を素早くキャッチアップし、いかに早く取り込むことができるかが製薬産業内での競争力の違いになってくるだろう。

-

1)

-

2)

-

3)

-

4)

-

5)FDA、「Policy for Device Software Functions and Mobile Medical Applications」(2021年6月2日参照)

-

6)FDA、「Human Factors Studies and Related Clinical Study Considerations in Combination Product Design and Development」(2021年6月2日参照)

-

7)FDA、「Use of Electronic Health Record Data in Clinical Investigations」(2021年6月2日参照)

-

8)FDA、「Use of Electronic Records and Electronic Signatures in Clinical Investigations Under 21 CFR Part 11-Questions and Answers」(2021年6月2日参照)

-

9)厚生労働省、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5版」(2021年6月2日参照)

-

10)

-

11)

-

12)

-

13)

-

14)

-

15)

-

16)

-

17)