Topics 一般生活者が考える薬の価値と受診等のあり方 コロナ禍を踏まえたWebアンケート調査より

医薬産業政策研究所 主任研究員 中野 陽介

東京大学大学院薬学系研究科医薬政策学 研究員 廣實万里子

東京大学大学院薬学系研究科医薬政策学 客員准教授

横浜市立大学医学群健康社会医学ユニット 准教授

五十嵐 中

1.はじめに

著者らは過去の政策研ニュース1)-3にて、医薬品の多様な価値について言及し、海外における価値評価や臨床試験でのアウトカム測定等の現状や課題について調査し報告してきた。

そのよう中で生じた新型コロナウイルス感染症という未知の感染症の世界的な拡大(パンデミック)は、感染症のみならず医療や治療に対する人々の意識や価値感に大きな変化を与えたと推察される。

これまでにも新薬コロナウイルス感染症影響下における患者や一般生活者への医療や受診に関する意識調査はいくつか実施されているが4)-5、薬や処方への考え方等について調査したものはないとの認識である。

そこで、このような大きな環境変化を一つの契機として、一般生活者が重要視する薬の多様な価値(有効性・安全性・治療費以外の観点)、さらには今後の受診や処方に対する考え方などを把握する目的でWebアンケート調査を試みた。本稿では、この調査結果を速報版という位置づけで報告する。

2.調査方法

今回のWebアンケート調査は以下の内容で実施した。

- ①調査地域

- 全国47都道府県

- ②対象

- 満20~69歳の男女(男女比約1:1)

- ③回答者数

- 2,155人

- ④抽出方法

- インターネット調査用パネルより無作為抽出

- ⑤調査方法

- インターネット調査

- ⑥調査期間

- 2020年11月19日~27日

- ⑦調査機関

- 株式会社インテージヘルスケア

-

※調査サンプル(地域、年齢)は全国の人口構成比にできる限り合わせて抽出した。

本調査期間である2020年11月下旬は国内で「新型コロナ第3波」にまつわる情報がニュース等で頻繁に取り上げられていた時期であり、一般生活者において新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対する耳目が再び集まり始めていた中で実施されたものである。

なお本調査は、定点調査によって新型コロナウイルス感染症の影響前後を比較した調査ではないこと、対象年齢が限定的であることは調査の限界として事前に提示しておく。

3.調査結果

3-1.有効性・安全性・治療費以外に重要視する薬の価値

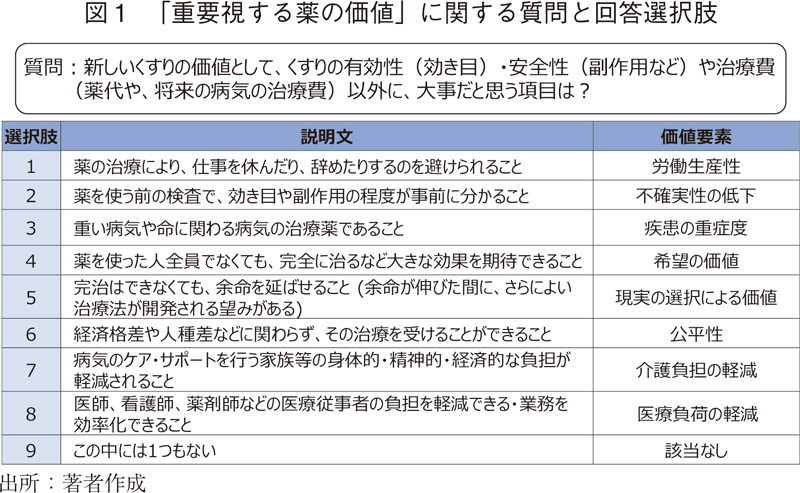

薬の多様な価値(薬の有効性、安全性ならびに治療費以外)に対して、一般生活者がどのような価値要素を重要視するのかについて質問を行った。その際、疾患を想起した場合としない場合での相違も見るために、疾患想起なしと疾患想起ありに分けた質問を設定した。提示した質問文と回答選択肢を図1に示す。

なお、今回の調査で用いた価値要素の選択肢は、ISPORのTask forceレポート6)、著者らがこれまで調査してきた内容1)-3および海外HTA機関の動向7)、8を踏まえて検討・抽出した。

疾患想起なし

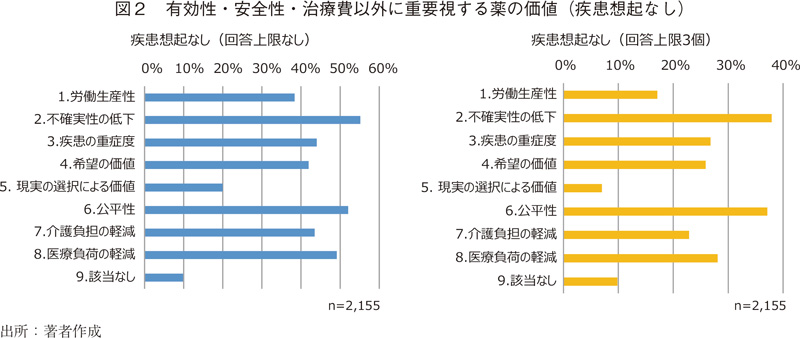

疾患の想起を行わなかった場合の回答結果を図2に示した。本質問では回答上限を設定せずに回答し、後に最大3つまでに絞り込む方法をとったが、両者での回答傾向に大きな差は見られなかった。

まず、最も高い割合であったのは、「不確実性の低下(事前の検査によって効果や副作用が予見できること)」に関する価値であった。これは、いわゆる、近年話題となっている個別化医療あるいは精密医療(プレシジョンメディシン)に関連するものであり、5割以上(回答制限なし)の回答者が重要視していることが確認された。続いて、「公平性」、「医療負荷の軽減」の回答割合が高かった。特に「医療負荷の軽減」が上位に入った点は非常に興味深い結果であった。

疾患想起あり

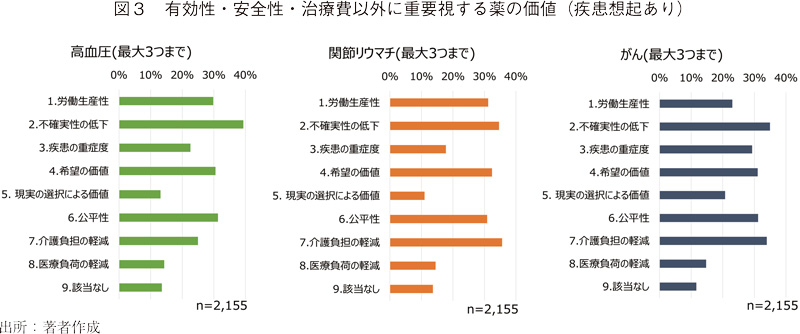

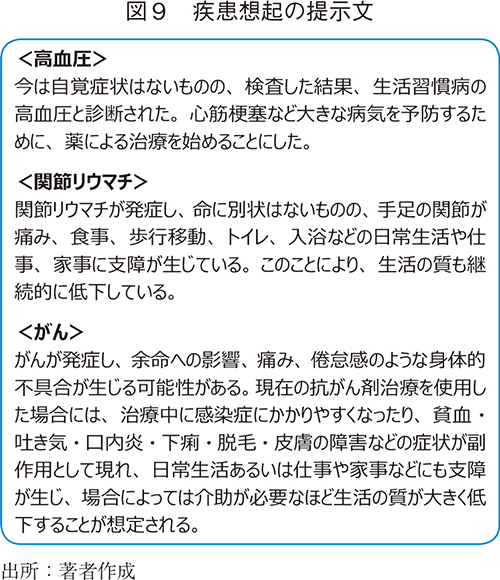

次に具体的な疾患を提示した場合の回答結果を図3に示した。疾患については、患者のQOLや精神面への影響等が異なる3つのタイプ(高血圧、関節リウマチ、がん)に関する疾患状態の説明文9)(文末に補足資料として掲載)を提示した。

これら3つの具体的な疾患を想起させた場合のいずれにおいても「不確実性の低下」は上位であり、疾患想起がない場合と同様であった。一方で、「医療負荷の軽減」の割合は疾患想起がない場合よりも減少しており、疾患想起がない場合には新型コロナウイルス感染症をはじめとした重症化する可能性のある感染症等に対する治療薬やワクチンに対する意識が高かった可能性が推察された。

また、疾患ごとに比較すると、それぞれの疾患で、少しずつ重要視する価値は変化しており、その中でも特に「介護負担の軽減(病気のケア・サポートを行う家族等の身体的・精神的・経済的な負担の軽減)」に関する価値が、関節リウマチやがんで高くなっていた。

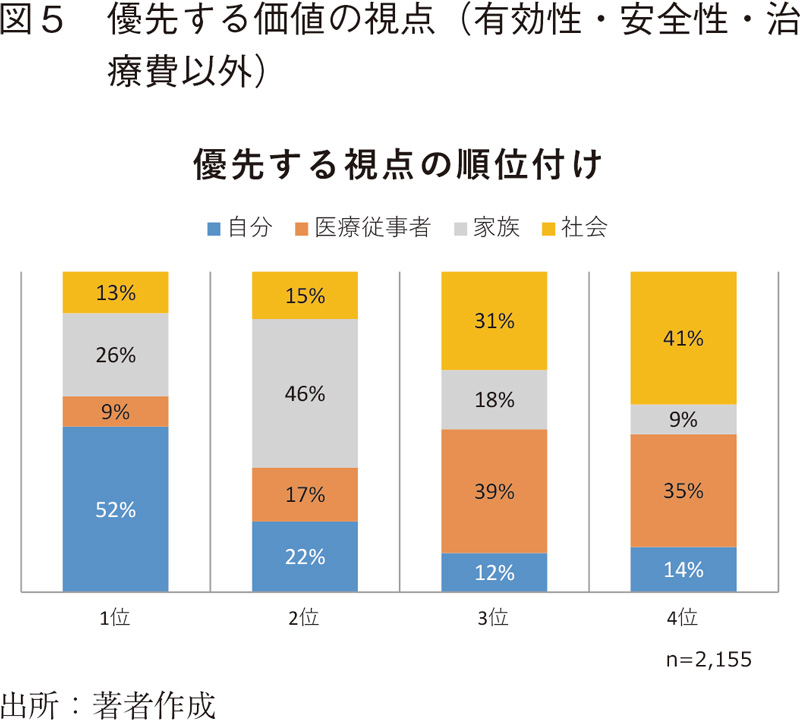

3-2.優先する価値の視点(有効性・安全性・治療費以外)

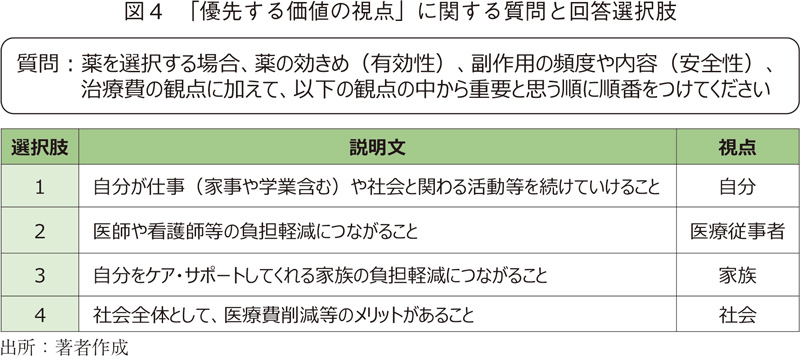

薬を選択する際に、有効性、安全性ならびに治療費以外の観点で、誰の視点(立場)を優先して考えるのかについて質問を行った。その際の質問文と回答選択肢は図4に示した通りである。

結果は、自分、家族、医療従事者、社会の順で優先度が高かった(図5)。これは自分からの距離感が近い程、優先度が高いという解釈ができ、ある程度想定通りの結果であった。しかし、その一方で、第1位および第2位において、医療従事者あるいは社会の視点を重要視していると回答した割合は、第1位でおよそ5人に1人(約22%)、第2位でおよそ3人に1人(約32%)であり、筆者らの想定よりも割合が高い印象を受けた。

3-3.新しい生活様式における今後の受診や処方に対する考え方等について

ここからは、一般生活者における今後の受診や処方に対する考え方等についての回答結果を示す。

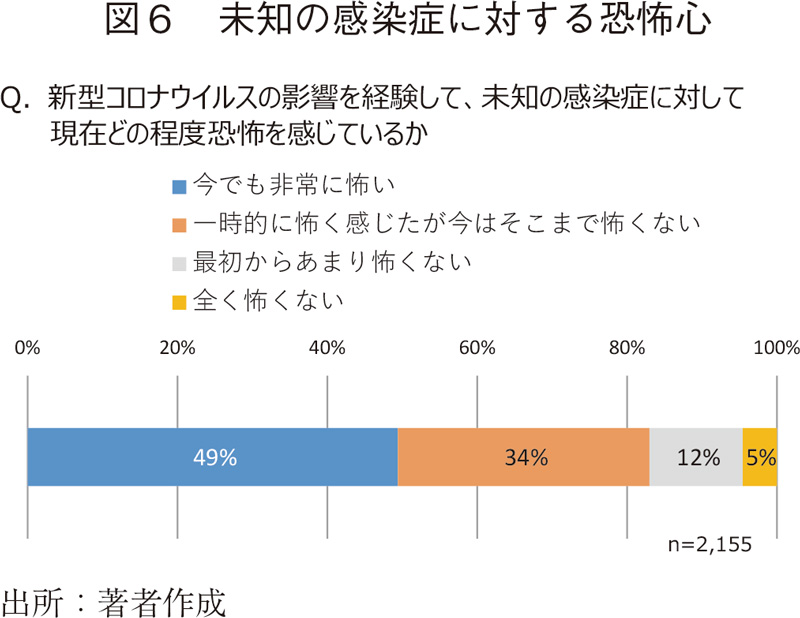

未知の感染症に対する恐怖心

今後の受診や処方に対する考え方等を把握する前提として、新薬コロナウイルス感染症の経験を踏まえて、調査時点での未知の感染症に対する恐怖心について質問した。

結果は図6に示す通り、おおよそ5割の方は現時点でも未知の感染症に対する恐怖心を感じていた。この状況は今後の受診や処方に対する考え方等にも一定の影響は及ぼしていると考えられる。

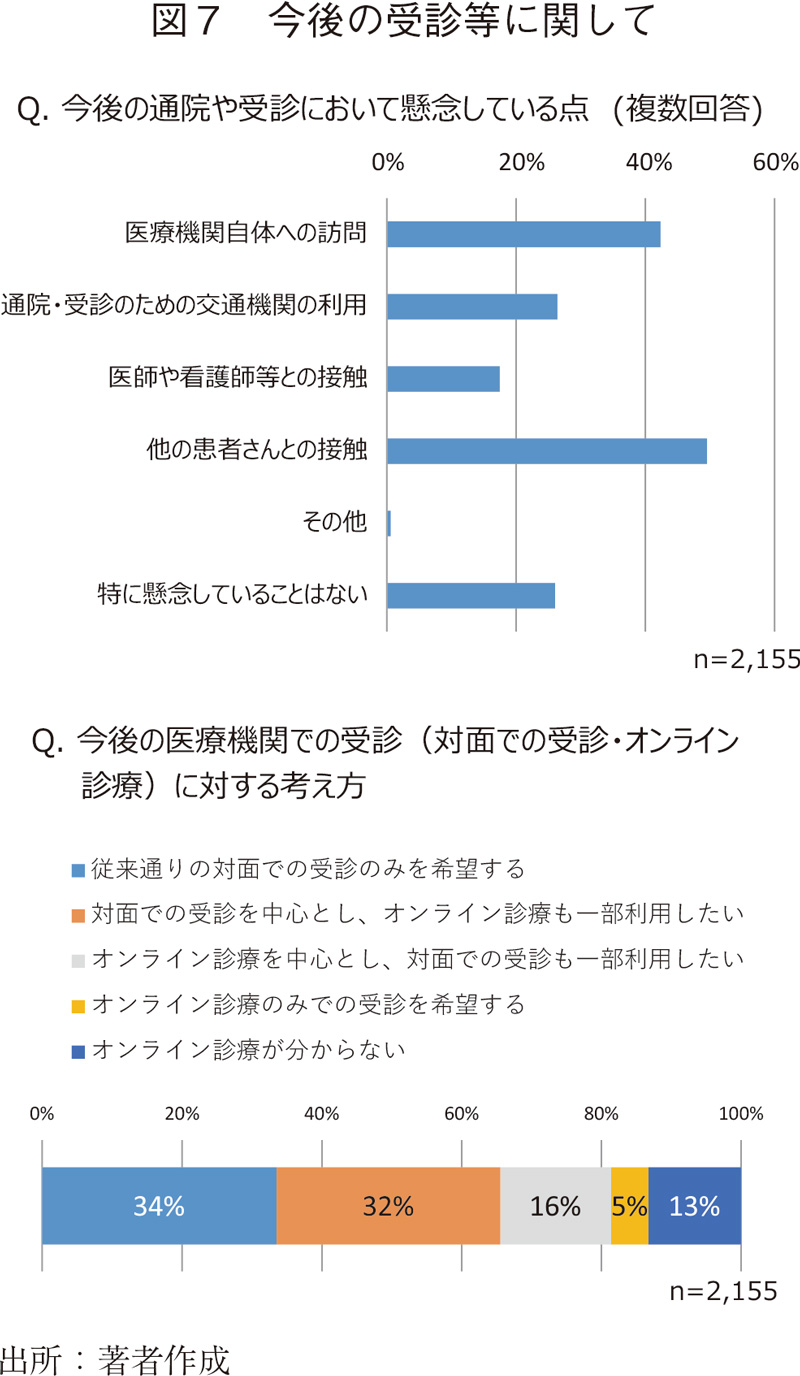

今後の受診等に関して

今後の通院や対面受診に対して何らかの懸念を感じている人は多く、(図7上)懸念事項としては「他の患者さんとの接触(50%)」、「医療機関自体への訪問(42%)」の順で多かった。

一方で、今後の受診方法については、6割を超える人が対面を中心とした受診を考えていた(図7下)。やはり従来の受診スタイルを望む方が多いことが確認された。その反面、オンライン診療を中心としたいと考える方も2割程度いることがわかった。加えて、"一部利用したい"も含めると5割超はオンライン診療に対して前向きであり、これは他の調査5)とも近い結果であった。

なお、本アンケート内で、患者(新型コロナウイルス感染拡大以前から月に1回以上の定期通院をしていた方)のみを対象に「オンライン診療の利用経験」を質問したところ、オンライン診療の経験ありと回答したのは約1割程度であった。

つまり、実際のオンライン診療の経験者は、実診療下では少なかったものの、オンライン診療を中心とした受診を希望する方は全体で2割程度おり、ある程度のニーズはあると言える。

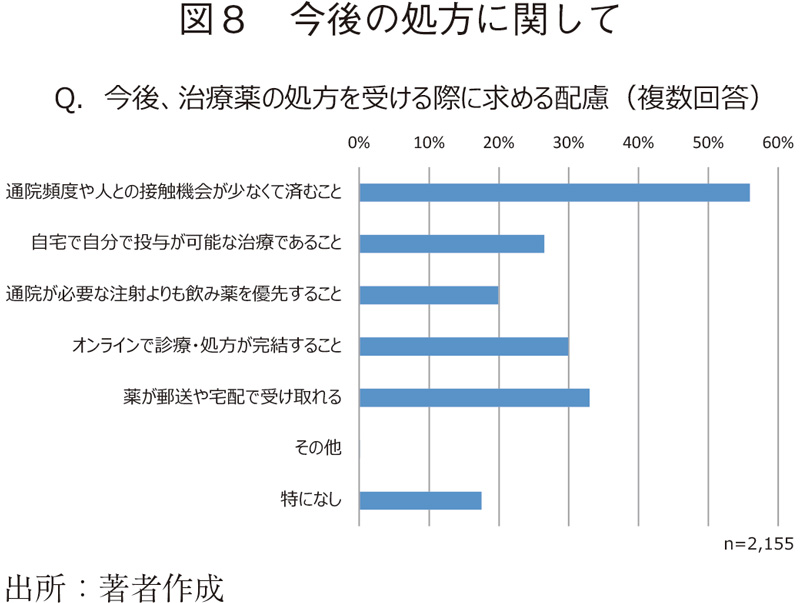

今後の処方に関して

今後の薬・処方に対する考えでは、通院頻度・接触の減少をはじめ、自己投与、オンライン処方や宅配も一定以上のニーズがあることが確認された(図8)。その中でもオンライン処方や薬の宅配に関しては3割以上のニーズがあり、薬を受け取るという行為に対する利便性の向上を期待する声が一定数あることが伺える結果であった。

4.まとめ

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、一般生活者を対象とした薬や受診などに対する価値観や考え方についてのWebアンケート調査を実施した。その結果、いくつかの興味深いインサイトを得ることができた。

まず、一般生活者の間でも医薬品による『医療負荷の軽減(人的・物的負荷)』の価値を認識している、あるいは期待していることが確認された。この価値自体は従来から考え得るものではあるが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大前の調査であれば、あまり認識されていなかった可能性は高く、新型コロナウイルス感染症を契機として、強く認識されるようになったものと推察される。つまり、薬の価値は不変ではなく、時代や社会情勢等の変化によっても変わり得るということに改めて気付かされた結果であった。

実際に、新型コロナウイルスのパンデミックの影響を受けて、一部の海外HTA機関(イギリスやカナダ)のガイドラインや評価レポートでは、医薬品による『医療負荷の軽減(人的・物的負荷)』を価値として認識、言及するような事例が見られており7)、8、今回の調査結果はその動向ともリンクしている。

また、3つの具体的な疾患を提示した設問を通じて、疾患に応じて、重要視する価値が変わることも確認することができた。基準を決めるのは容易ではないが、疾患に応じて考慮および評価を行う価値要素を検討していく必要性があるではないかと考えられる。例えば、自分自身をケア・サポートしてくれる家族等の「介護負担の軽減」は、重要視している人が多い価値の要素である。ただし、このような価値を適切に評価していくには、さらなる検討や研究を進めていく必要があろう。

さらに、疾患に関わらず「不確実性の低下」を重要視する人が多かった。これは、現状、多くの一般生活者(患者)は、薬の効果や副作用に対する不安等を持っているとも言える。事前に知ること、分かることは、患者さんにとって安心感をもたらすと共に、自分に合わない薬である場合には治療変更を決断しやすくなるなどの価値がある。この「不確実性の低下」に対する価値やその評価については今後もっと議論されていくべき要素だと考えられた。

最後に、今後の受診や処方に対しても、一般生活者の新たなニーズ(オンライン診療・処方、薬の宅配など)が一定割合あることが確認された。感染拡大を契機に、徐々に新たなソリューションが提供され、患者さんの受診行動や医療提供のあり方も変化していくと考えられる。製薬企業にとってはそのような変化への備えと対応が求められていくことになるだろう。

補足資料

「有効性・安全性・治療費以外に重要視する薬の価値(疾患想起あり)」の質問における提示した各疾患の想起文章9)。

-

1)医薬産業政策研究所.「英国NICEの評価から見る医薬品の価値の多面性 -希少・難治性疾患用薬の分析から-」政策研ニュースNo.59(2020年3月)

-

2)医薬産業政策研究所.「医薬品による介護者QOL・介護負担等への波及価値-アウトカム評価の観点から-」政策研ニュースNo.60(2020年7月)

-

3)医薬産業政策研究所.「医薬品における労働生産性アウトカムの評価と利活用の現状」政策研ニュースNo.61(2020年11月)

-

4)日本医師会総合政策研究機構、「第7回 日本の医療に関する意識調査」日医総研ワーキングペーパー No.448(2020年9月23日)

-

5)株式会社三菱総合研究所「個人の健康管理や医療機関の受診に関する意識調査」

-

6)Darius N、Defining Elements of Value in Health Care-A Health Economics Approach: An ISPOR Special Task Force Report[3]、Value Health. 2018 Feb;21(2): 131-139.

-

7)五十嵐 中、「COVID-19に関する英NICEの動き」、間違いだらけのHTA、医療経済 5.1.2020

-

8)五十嵐 中、「カナダでのレムデシビル評価は」、間違いだらけのHTA、医療経済 11.1.2020

-

9)医薬産業政策研究所.「一般生活者と医師における治療薬に関するニーズの優先度の相違について(予備的調査)」政策研ニュースNo.57(2019年7月)で用いられた疾患想起文章を参照