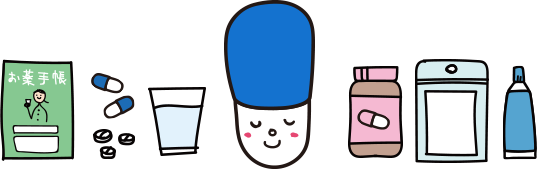

コメの研究を通じて「ビタミン」を発見し、多くの脚気患者(かっけかんじゃ)を救った農芸化学者。

世界で最初に「ビタミン」を発見

梅太郎(うめたろう)は、コメの研究中に、米ぬかにふくまれている新しい栄養 成分を取りだすことに成功しました。これを「オリザニン」と名づけ、未知の栄養素として1910 年に発表したのです。

ところが、翌年(よくねん)にポーランドの化学者・フンクが、同じ栄養成分を発見し、「ビタミン」と名づけて発表。こちらのほうが有名になってしまいました。

ビタミンの名づけ親こそフンクですが、世界初の発見者としての、梅太郎(うめたろう)の業績は揺(ゆ)るぎないものなのです。

すずき・うめたろう

1874~1943

農芸化学者

これは、ビタミンを始めとした栄養素の大切さを考え、バランスの取れた食事をし、みんなが健康で長生きしてほしいとの願いをこめて制定されたものです。

ドイツのベルリン大学において、約2年間、タンパク質やアミノ酸について研究していた梅太郎(うめたろう)。帰国するときに、ベルリン大学の教授に「アジアにしかないものを研究しなさい」とアドバイスされました。

こうして梅太郎(うめたろう)は、日本の特産品であり主食であるコメの研究をすることにしたのです。

そして帰国後、さっそくコメの研究を始めた梅太郎(うめたろう)は、オリザニン(ビタミンB1)を発見し、歴史にその名を刻(きざ)むことになりました。

親からはなれ、お金もなく、苦労の連続でしたが、大好きな勉強に打ちこみ、東京帝国大学(とうきょうていこくだいがく)(のちの東京大学)農学科を、見事にトップの成績で卒業しました。

江戸時代(えどじだい)、日本人は「脚気(かっけ)」に苦しめられていました。脚気(かっけ)とは、ビタミンB1の不足によって起こる病気で、手足がしびれたり、体がだるくなったりします。悪化すると死んでしまうことも珍(めずら)しくありません。

脚気(かっけ)の原因は、食生活にありました。江戸時代(えどじだい)になってから、人々は白米を食べるようになり、米ぬかにふくまれているビタミンB1が不足してしまったのです。

梅太郎(うめたろう)のビタミン発見によって、日本人を苦しめてきた脚気(かっけ)は大幅(おおはば)に減ってゆきました。

今では、あきっぽくて何事も長続きしない人の例えとして使われている「三日坊主(みっかぼうず)」という言葉ですが、もとは脚気(かっけ)から生まれた言葉と考えられています。