くすりは病気を治すお手伝いをしてくれるものです。

でも、中には体に悪いくすりもあります。

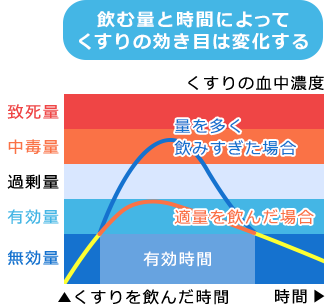

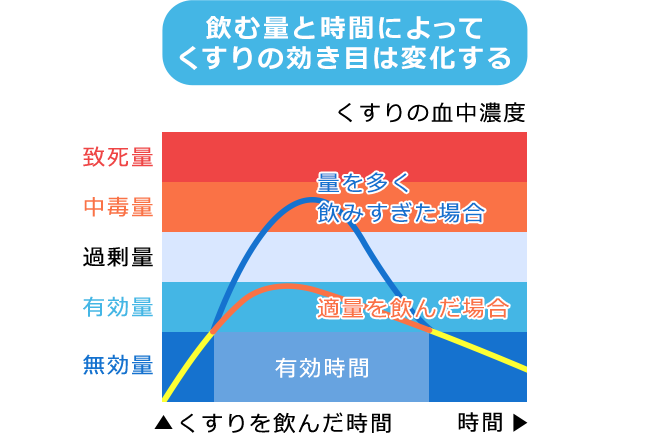

くすりの効(き)き目は、病気の部位まで届(とど)くくすりの量によって決まります。くすりを届(とど)けるのは血液です。そのため、病気の部位に届(とど)くくすりの量は、血液中のくすりの濃度(のうど)(血中濃度(けっちゅうのうど))によって変わります。

決められた量より多く飲むと、血中濃度(けっちゅうのうど)が上がりすぎて、かえって害を与(あた)えます。また反対に、量が少ないと血中濃度(けっちゅうのうど)が上がらず、効(き)き目がでません。

「くすりは決められた量を飲む」ことが大切なのです。

くすりには、効(き)くための最適な量があります。

医師や薬剤師(やくざいし)から指示されたとおり

飲んでください。

種類にもよりますが、1日3回飲むくすりは、一度飲むと4~6時間ぐらい効果が続きます。その後、くすりは分解され、おしっこに溶(と)けて体の外へでます。

また、1日1回飲むくすりは1日効果が続きます。1日2回飲むくすりは半日効果が続きます。飲みわすれると、血液の中のくすりの量が少なくなって、効(き)き目が出なくなります。

くすりの効果を最大限に発揮(はっき)させるため、くすりを飲む回数や時間といったルールが決められています。

くすりを飲む時間のルール

食前=食事の30分~1時間くらい前

食後=食事の後30分以内

食間=食事と次の食事の間の空腹(くうふく)時(食後約2時間後)

就寝(しゅうしん)前=寝る30分~1時間前

くすりの効果が続く時間や安全性を考えてくすりを飲むルールが決められています。ちゃんとルールを守ってくすりを飲みましょう。

病院でもらったくすりは、症状(しょうじょう)が良くなったように感じても、勝手に使用をやめてはいけません。急にやめると、かえって悪くなることもあるからです。

抗生物質(こうせいぶっしつ)の場合、くすりによって細菌(さいきん)が弱くなったところでくすりをやめると、残った細菌(さいきん)がふたたび増えて、前より症状(しょうじょう)が悪くなることがあります。

くすりの飲み方や、飲む期間を自分で判断しないようにしましょう。

抗生物質(こうせいぶっしつ)って何?

抗生物質(こうせいぶっしつ)は、抗菌薬(こうきんやく)の1つです。抗菌薬(こうきんやく)は、細菌(さいきん)を殺したり、弱くしたりするくすりです。細菌(さいきん)には効(き)き目がありますが、ウイルス性であるかぜには、あまり効果がありません。

抗菌薬(こうきんやく)には、微生物(びせいぶつ)が産み出したものからつくられるペニシリンや、人工的に合成されたものなど、いろいろな種類があります。

くすりをやめる判断を勝手にしてはいけません。医師や薬剤師(やくざいし)の指示を守りましょう。

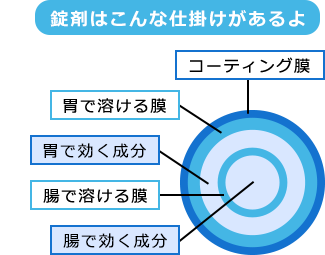

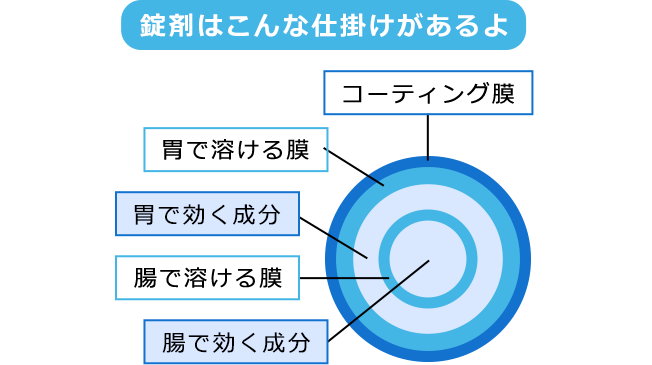

錠剤(じょうざい) やカプセル剤(ざい)には、くすりの効果がきちんと出るよう工夫がされています。

苦味(にがみ)をかくすためや、胃酸(いさん)で壊(こわ)されないように、特殊(とくしゅ)な膜(まく)でコーティングしたりしています。

錠剤(じょうざい)をかんだり、カプセルを開けたりして飲むと、胃で副作用を起こしたり、効(き)き目が持続しなくなるなど、体によくない影響(えいきょう)が出やすいのです。

もしも、錠剤(じょうざい)やカプセル剤(ざい)が大きくて飲みにくい場合には、医師や薬剤師(やくざいし)に相談してみましょう。

錠剤(じょうざい)やカプセル剤(ざい)は、形をこわさずに飲み込むようにしましょう。

1人で2つの役を演じることを1人2役と言いますが、くすりの中には1つで何役もこなせるものがあります。

例えば、解熱鎮痛剤(げねつちんつうざい)。

これは、熱を下げたり、ケガをした部分がはれないようにしたり、痛(いた)みをやわらげたりすることができるくすりです。

解熱鎮痛剤(げねつちんつうざい)は、いくつもの病気に対応できるため、かぜで熱のある人や、骨折(こっせつ)をして痛(いた)がっている人、頭の痛(いた)い人など、複数の病気やケガの治療(ちりょう)に使われています。

くすりを処方(しょほう)してもらうとき、なんのためのくすりか、その役割(やくわり)をきちんと聞いておくようにしましょう。